Del 19 al 27 de septiembre de 2025 se celebró la 73.ª edición del Festival de San Sebastián, un certamen supeditado a su condición de festival de clase A por la dificultad que implica mantener el nivel exigido en dicha categoría. A tal respecto, el Zinemaldia, con un presupuesto significativamente menor que otros de primera clase como Berlín, Cannes o Venecia, alcanzó un estimable equilibrio en todas las secciones como New Directors, Perlas o Zabaltegi-Tabakalera, y, sobre todo, en una Sección Oficial que cumplió las expectativas con creces, gracias al nivel de las películas a competición.

La presencia en la Sección Oficial de figuras relevantes como Claire Denis, Agnieszka Holland, Joachim Lafosse o Edward Berger, la inclusión de títulos adyacentes al cine de género como Las corrientes, SAI: Disaster o Ballad of a Small Player, y otro tipo de cine más académico como Nuremberg, fueron esenciales en la edición del 2025, por su variedad temática, autoral y artística.

Como en ediciones anteriores, posiblemente, el gran mérito de la 73.ª edición del Zinemaldia resida en la exhibición de las retrospectivas cinematográficas, sección primordial para descubrir obras de difícil acceso para el espectador y, sobre todo, para la formación de nuevas generaciones de cinéfilos. La retrospectiva de este año estuvo dedicada a Lillian Hellman, a través de un cuidado ciclo compuesto por dieciséis títulos, acompañado de una interesante publicación y didácticas presentaciones previas a las proyecciones a cargo del historiador Felipe Cabrerizo.

A continuación, y al igual que en pasadas ediciones, una primera crónica con los films a concurso en la Sección Oficial, una segunda crítica con el análisis pormenorizado de las secciones Perlas y Horizontes Latinos, y una tercera y última entrega de índole algo más ecléctica, transitando por diferentes apartados como New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Clásicos y Retrospectiva.

Sección Oficial a concurso

El cine español, de igual manera que en anteriores ediciones, tuvo una destacada presencia en el palmarés; dejando de lado su mérito, plantea el interrogante de un festival convertido en un reducto de cine patrio, ya que nueve producciones formaron parte de la Sección Oficial, creando cierta incertidumbre sobre su capacidad de efecto llamada de importantes películas internacionales. Dos películas españolas sobresalieron del resto de la representación nacional, por un lado, la ganadora de la Concha de Oro a la Mejor Película, Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa propone una serie de interrogantes cuya mejor virtud es, probablemente, la de evitar respuestas simples. Una joven de 17 años medita la decisión de ingresar en un convento de clausura, ante la estupefacción de su entorno familiar, cuyo status social y cultural dista mucho de dichos postulados religiosos. Alauda Ruiz de Azúa, que ya había indagado en derivas familiares en Cinco lobitos y la serie Querer, sostiene una lúcida mirada equidistante en la que cada uno pueda encontrar un lugar o una justificación ante el conflicto creado. Otro punto álgido del festival fue el esperado regreso a la dirección de José Luis Guerín con Historias del buen valle, secuela espiritual de su documental En construcción, donde el realizador catalán vuelve a adentrarse mediante la no ficción en un relato coral sobre los espacios y la gente que habita en ellos. El escenario, Vallbona, es un barrio degradado del extrarradio de Barcelona que sirve para desarrollar un relato posicionado en las antípodas de la denuncia social, a través de una serie de historias que fijan su mirada en la nostalgia y los lugares identitarios, y la manera de conectarse a una realidad que reivindica ese concepto de comunidad que, al igual que los protagonistas de la película, pareciera estar destinado al olvido.

Historias del buen valle

Por otra parte, Maspalomas, premio a la mejor interpretación protagonista para José Ramón Soroiz, supuso la vuelta al festival del dúo formado por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, Loreak (2014), La trinchera infinita (2019), realizadores que ofrecen un sólido relato que orbita alrededor de la ocultación de la condición sexual, aquí expuesto mediante una narrativa inversa a la que suele ser habitual en este tipo de historias; de un entorno hedonista en Maspalomas al inicio de la película, pasamos a las estancias de una gris residencia donde el protagonista tendrá que esconder su homosexualidad. Más decepcionante resultó Los Tigres de Alberto Rodríguez, film que sigue unas coordenadas transitadas con regularidad por el responsable de La isla mínima, como es la difícil existencia social del antihéroe, en esta ocasión, la trama se centra en dos hermanos que trabajan en el sector petrolífero como buzos industriales que se verán abocados a delinquir a causa de su precario estatus económico. Sin embargo, pese a una sólida construcción de personajes, la amalgama del thriller con otros elementos dentro de un contexto de hiperrealidad y exento de un trasfondo político que sí veremos en la más acertada Anatomía de un instante, no termina de ser fluida, con tendencia a dar prioridad a la faceta dramática sobre la genérica, cuyo supuesto sentido de la espectacularidad termina siendo excesivamente contemplativo.

El inalterable compromiso que ha tenido en los últimos años el festival con la cinematografía argentina (mermada por culpa de los recortes llevados a cabo por políticas arbitrarias ajenas a la cultura) dio lugar a la presencia de dos películas a competición de equidistantes autorías. La mirada argentina que nos muestra la realizadora Dolores Fonzi en Belén nos sitúa en un tiempo pretérito: en 2014, una joven ingresa en un hospital sin saber que está embarazada; horas después, despierta esposada a la camilla y rodeada de policías, siendo acusada de haberse provocado un aborto y sentenciada a ocho años de prisión por homicidio. Una abogada luchará por su libertad. Belén pertenece a ese tipo de relatos que podrían circunscribirse a un subgénero en sí mismo, aquellos que indagan en la injusticia social, cuya reivindicación es tardíamente reconocida a través de un proceso judicial. Su nada disimulada condición de alegato político se contrarresta con una función didáctica que no abusa de recursos cercanos a la reiteración de discursos aleccionadores tan habituales y poco sutiles en este tipo de películas. Infinitamente más interesante que Belén, en las antípodas a nivel conceptual, Las corrientes de Milagros Mumenthaler es un film que, al igual que el Safe de Todd Haynes, relata el vacío existencial utilizando el psicodrama como herramienta narrativa. La responsable de La idea de un lago presenta a una exitosa diseñadora de moda que sufre de forma repentina una intensa disociación, expuesta a modo de retrato femenino y el desajuste al que se tiene que enfrentar la protagonista que sufre súbitamente un miedo extremo al agua, anomalía alegórica sobre alguien incapaz de asumir la cotidianeidad, agudizada por múltiples inseguridades y una percepción sensorial acrecentada tanto en cada espacio habitado, como en otros deshabitados. Poco importa que su tramo final abrace, en detrimento de la deconstrucción, un tono algo más explicativo, Las corrientes transita por un trazo autoral inusual, resultando una de las propuestas más estimulantes y arriesgadas vistas este año en San Sebastián.

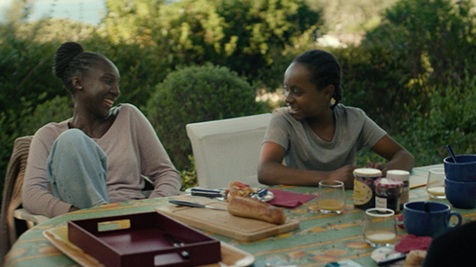

Un motivo de orgullo para cualquier festival que se precie es la presencia de una autora como Claire Denis a competición. Incluso a estas alturas, resulta paradigmático comprobar cómo el cine de la realizadora francesa se distancia de cualquier tendencia cinematográfica. Le Cri des Gardes, que no disimula en absoluto las costuras teatrales del original de Koltès, únicamente muestra cuatro personajes y un espacio cercado que en todo momento antepone la dialéctica sobre la puesta en escena; coexisten todas las constantes de su autora: derivas causadas por el colonialismo, abismos mentales o personajes varados en terrenos hostiles. Vista su recepción, y sin ser ni mucho menos su mejor película, no estaría de más contextualizar su trayectoria, ya que no deja de ser un hecho sintomático la animadversión generalizada aplicable a otros autores de su generación respecto a los últimos trabajos de una cineasta enorme e irreductible. Otra de las películas más interesantes vistas en la Sección Oficial vino firmada por Joachim Lafosse con Six jours ce printemps-là, nueva demostración del talento del cineasta belga para manejar a la perfección el drama intimista que explora el concepto de la erosión familiar, expuesto aquí desde un argumento minimalista, en apariencia liviano, donde una madre divorciada luchará para que sus hijos puedan disfrutar de unas vacaciones en primavera. Pese al fracaso de todos los planes iniciales, decide (sin contárselo a nadie) quedarse en una villa de lujo en la Riviera propiedad de sus exsuegros. Six jours ce printemps-là aborda esa obsesión de Joachim Lafosse con el hogar representado como un territorio en constante agitación y disputa, aquí, no obstante, apela a cierto lirismo, más cercano al tono evocador del cine de los hermanos Dardenne que a su habitual crispación narrativa.

Six jours ce printemps-là

Seguramente, la elección de Nuremberg en la Sección Oficial fue debida a una decisión del comité de selección del festival para equilibrar contenidos y nacionalidades, cubriendo esa cuota de supuesto cine academicista presente de una manera u otra en las últimas ediciones del Zinemaldia. Adaptación de la novela de Jack El-Hai “El nazi y el psiquiatra”, el film de James Vanderbilt deviene una revisión bastante liviana; para un mayor rigor cinematográfico habría que remitirse a Judgment at Nuremberg (Stanley Kramer 1961), film sobre los juicios de Nuremberg por parte de los Aliados contra el derrotado régimen nazi. La sensación final es la de estar ante una película que se enfoca más en los personajes que en los hechos, principalmente en las figuras de Douglas Kelley (Rami Malek parece obsesionado con ser el rey de la función) y Hermann Göring (Russell Crowe más ajustado en su rol). En definitiva, una película tan colmada de tropos del cine judicial, como carente de la trascendencia que requiere la historia, todo supuestamente en aras de un entretenimiento condescendiente de cara al gran público. El biopic estuvo presente con Franz, recorrido por la vida del ilustre escritor checo Franz Kafka, concebido a modo de un mosaico caleidoscópico cuyo resultado es harto cuestionable. Evitar transitar por lugares comunes o tradicionales, o eludir convenciones, no garantiza que la propuesta sea original o acertada. En tal sentido, la directora Agnieszka Holland apuesta por una obra disruptiva y grandilocuente, donde la escenografía evita establecer cualquier tipo de patrón narrativo al uso mediante caprichosos saltos temporales, representaciones de las actuales visitas guiadas al Museo Kafka de Praga, continuas rupturas de la cuarta pared o guiños autoconscientes sobre vivencias y legado que da la sensación de estar ante un fallido intento por disipar la mitología del protagonista, resultando ser un puzle cuya naturaleza es percibida de manera caprichosa, especialmente al abusar de un concepto referencial que, en este caso, se convierte en excesivamente efectista.

Franz

Arnaud Desplechin, un habitual del festival, presentó Deux pianos, melancólico drama sobre un pianista de concierto francés que se reencuentra con su primer amor, acontecimiento que le sumirá en un conflicto interno relacionado con el presente y pasado de dicha relación sentimental. El responsable de Fantasías de un escritor vuelve a transitar por esos registros emocionales tan habituales en su cine, aquí enfatizados por el manejo musical como primer, y posiblemente único concepto expresivo de una historia que expone una reflexión sobre la posibilidad de moldear nuestras vidas en torno a nuestros mayores arrepentimientos. Loable intención la de un cineasta que parece no perder nunca de vista un centro de gravedad que requiere de una predisposición por parte del espectador, ya que, sin éste, el material pudiera parecer a primera vista algo superficial. Algo más enérgica que la cinta de Desplechin, tanto en forma como en contenido, resultó ser Ballad of a Small Player de Edward Berger, realizador que volvía al festival después de presentar el pasado año Cónclave. Su último trabajo tras las cámaras vendría a ser una reinterpretación del arquetipo del ludópata, en el más amplio concepto del término, a través de un personaje llevado al límite que malgasta sus días y noches en Macao entre juegos y alcohol. A medio camino entre la estética del cine de Guy Ritchie y la propia visión desquiciada de Fear and Loathing in Las Vegas de Terry Gilliam, Edward Berger orquesta una historia que abraza el exceso con todos los riesgos que conlleva tal posicionamiento. Entramado fílmico que establece un curioso paralelismo con el protagonista del relato, personaje que se presenta ante los demás con una actitud de superioridad, fingiendo ser un hombre importante, cuando, en realidad, es solo un farol. En parte, dicho planteamiento es un reflejo de la propia película: Ballad of a Small Player no deja de ser un artificio ostentoso en un envoltorio fascinante que se derrumba como un castillo de naipes.

SAI: Disaster

El oscuro thriller liminal SAI: Disaster vino a cubrir una agradecida cuota de cine de género presente en la Sección Oficial en las últimas ediciones. Al igual que la excelente Shokuzai de Kiyoshi Kurosawa, el segundo trabajo del dueto formado por Yutaro Seki e Hirase Kentaro, es el remontaje de una miniserie televisiva donde asistimos a una narración elíptica y fragmentada en varios personajes que, en lugares y tiempos diferentes, se cruzan con un misterioso hombre que adopta distintos roles y personalidades. El inquietante personaje del actor Teruyuki Kagawa, también protagonista de la ópera prima de sus realizadores, la igualmente perturbadora Roleless, es llevado a la hipérbole como asesino metafórico de una sociedad proclive al concepto de la catástrofe y del mal agüero. Se agradece bastante la notoria pleitesía al cine de Kiyoshi Kurosawa, especialmente visible en su tono alienante y en su intención de no ceder a resoluciones gratificantes destinadas al gran público por parte de unos cineastas a seguir con detenimiento desde este momento. La más convencional Couture de Alice Winocour, nos sitúa en el mundo de la moda, evitando sacar los trapos sucios de dicha industria, y bastante menos amena que Prêt-à-Porter de Robert Altman, Couture se sumerge en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, donde el espectador será testigo de las historias cruzadas de tres mujeres pertenecientes a dicho entorno, una directora de cine estadounidense, una joven modelo de Sudán del Sur y una maquilladora francesa. A lo largo de su día a día, Alice Winocour crea un arco argumental que indaga en el temor y la vulnerabilidad que hay detrás del glamour, concepto lastrado por una suerte de exploración de los personajes y sus problemáticas en las que el escenario es percibido como una simple excusa. Para más inri, Couture, en su acto final,se decanta de forma arbitraria por la historia menos interesante, la del personaje interpretado por Angelina Jolie, aderezada con un tono condescendiente sobre cómo hacer frente al cáncer, bordeando peligrosamente el panfleto.

Her Heart Beats in Its Cage

Otra apuesta que indaga en la cotidianeidad de la mujer fue la cinta china Her Heart Beats in Its Cage de Xiaoyu Qin, relato sobre la maternidad frustrada, donde una mujer, tras pasar diez años en prisión por matar a su esposo, intenta rehacer su vida. Obra que transita por los estigmas y la supervivencia de quienes lo padecen en la China actual, su mayor virtud reside en una contención que, afortunadamente, se aparta del subrayado y de discursos sociales de tono redentor, tendencia bastante habitual en gran parte del cine social proveniente del país asiático. Obra en apariencia modesta en lo relativo a sus postulados, pero provista de resonancias inequívocamente universales. De imaginarios femeninos también trata, en cierta medida, Winter of the Crow de Kasia Adamik, thriller político que nos traslada a la Polonia de 1981, un escenario caótico donde una profesora británica de psiquiatría invitada por la universidad de Varsovia tendrá que afrontar las consecuencias de la ley marcial y de una revuelta estudiantil. Película que puede ser entendida como un tratado sobre la obligación moral que tienen los foráneos a la hora de usar su relativa seguridad como escudo para los oprimidos, Winter of the Crow, alejada de su faceta más puramente genérica, versa sobre alguien que intenta escapar de un mundo donde le cuesta comunicarse, mostrando el retrato de alguien atrapado en una pesadilla, enfatizado por una fotografía turbia que retrata Varsovia como una ciudad gris, donde los exteriores gélidos y los interiores húmedos otorgan un inusual tono de desasosiego, que extrapola narrativas adyacentes al consabido relato de intriga internacional.