Del 8 al 18 de octubre se celebró la 58.ª edición del Festival de Sitges que, al igual que en años anteriores, estuvo marcada por una notable afluencia de público que recibió la aclamación de sus responsables; un éxito irrefutable a nivel popular: según cifras oficiales, con una asistencia total de 130.322 espectadores, superando los 900.000 euros de recaudación, datos que se prevén superar el próximo año con la posible recuperación como sede del cine Retiro y el puente del Pilar, ya que en 2026 la festividad caerá en lunes.

Como balance general de Sitges 2025, cabría destacar la complicada labor de seguir unas determinadas pautas como hoja de ruta de lo visto en esta edición a modo de análisis sobre el estado actual del fantástico. En este sentido, durante mucho tiempo, los certámenes de estas características han servido como termómetro a la hora de evaluar la salud del género, detectar carencias, nuevas autorías o corrientes que, lejos de poder encontrarlas hoy en día en películas próximas al certamen como las últimas obras de autores como Park Chan-wook, Yorgos Lanthimos o Guillermo del Toro, suele ser más fiable hallarlas en apartados alternativos como Noves Visions, Panorama o Midnight X-Treme. El problema radica en la naturaleza de un festival que no suele delimitar sus secciones como guía indicativa de contenidos o tendencias, un concepto llevado al paroxismo, ya que, en cierta manera, Sitges, desde hace muchos años, no deja de ser, para bien o para mal, un gran e inabarcable escaparate temático provisto de una complicada logística.

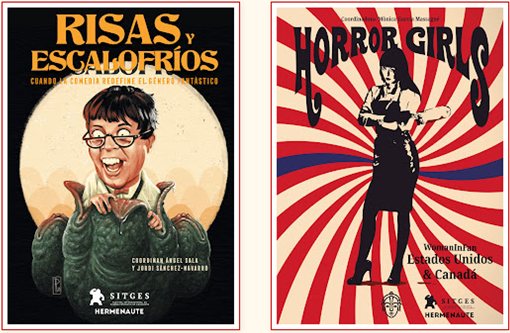

En un año cuyo leitmotiv estuvo dedicado a la comedia de terror y obviando lo estrictamente cinematográfico, sería pertinente resaltar la decidida apuesta del festival por seguir ofreciendo publicaciones en papel: el correspondiente catálogo, los diarios del festival y los ensayos colectivos Risas y escalofríos y Horror Girls. WomanInFan Estados Unidos & Canadá.

A continuación, el análisis sobre todo lo visto en Sitges 2025 en tres crónicas: la primera, centrada en la Sección Oficial, la segunda, enfocada en el examen pormenorizado de todo lo que dieron de sí las secciones Noves Visions y Documenta, y la tercera y última, de índole más ecléctica, navegando por diferentes apartados como Panorama, Sitges Collection, Seven Chances y Clásicos.

Sección Oficial: el fantástico como contenedor

El estigma desde la mirada consagrada

Alpha (Julia Ducournau)

Diversos autores consagrados, en mayor o menor medida, estuvieron presentes en Sitges con propuestas que indagaron en temáticas humanistas y sociales desde una supuesta perspectiva fantastique con resultados cuando menos cuestionables. La encargada de inaugurar el certamen fue Alpha, un intento por parte de Julia Ducournau de mostrar una narrativa más adulta que en anteriores trabajos suyos, reincidiendo en el shock estético y en una loable pertenencia al concepto del body horror para incomodar al espectador a través de una historia que fija su mirada en el dolor y la estigmatización de la enfermedad. El resultado, sin embargo, adolece de una alarmante incapacidad por parte de la responsable de Titane de articular una alegoría; en este caso, se trataría de una reflexión ubicada en los inicios de la epidemia del SIDA, referida a un supuesto canto a la aceptación, que no escatimaría recursos abusando del manido concepto de realismo mágico, por ejemplo, al retratar el avance de la enfermedad mediante un proceso supuestamente alegórico al convertir en mármol la piel del contagiado. La sensación final es la de estar ante una autora que no termina de medir bien su ambición, especialmente en el intento de exponer una evocación que, al estar desprovista de excéntricos artificios, pone en duda el prestigio dispensado de forma exacerbada por la crítica en sus films anteriores.

No Other Choice (Park Chan-wook)

Con un estatus autoral más asentado, Park Chan-wook regresaba a Sitges con No Other Choice, nueva adaptación de la novela The Ax de Donald E. Westlake, llevada con más acierto al cine por Costa-Gavras en 2005 con Le couperet, donde se muestra a un acomodado padre de familia que tendrá que lidiar con un despido y su posterior reinserción laboral que pasa por ir asesinando, uno por uno, a los aspirantes al puesto de trabajo al que opta. No Other Choice denota cierto oportunismo al aproximarse al éxito de Parásitos de Bong Joon-ho, por aquello de indagar en males sociales a través del drama y del humor negro surcoreano que abordan una serie de problemáticas como las disfunciones familiares, la fragilidad masculina o la crisis de un país donde lo tecnificado sustituye a lo analógico, expuestas desde la vileza de un sistema laboral que funciona por eliminación, mostradas en la película mediante discutibles coordenadas genéricas. A Park Chan-wook siempre le funcionaron bien los toques de humor negro adheridos al noir de estética virtuosa, como lo demostró en los que fueron posiblemente sus mejores trabajos: Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Old Boy (2003), Sympathy for Lady Vengeance (2005) o la reciente Decision to Leave (2022). El problema de No Other Choice radica en su tono de sátira mediante un humor ácido, aquí convertido en comedia burda. Siendo un trabajo disfrutable en su faceta lúdica, aunque menos elaborado a un nivel formal de lo que suele ser habitual en su autor. Para exposiciones más realistas y ceñidas a la desesperación causada por el mundo corporativo, siempre nos quedará el cine de Laurent Cantet.

Más objetable, si cabe, resulta The Life of Chuck, aunque en este caso, los antecedentes de su director Mike Flanagan tendrían que actuar como una señal de alarma. Realizador encumbrado por el fandom, gracias a discutibles series televisivas que contradicen unos inicios más honestos encauzados en la serie B con películas como Absentia (2011), Oculus (2013) o Hush (2016) y que, al igual que Mick Garris en los años 90, parece haberse convertido en el adaptador oficial de las obras de Stephen King. The Life of Chuck, dividida en tres actos narrados en orden inverso,entendidos a modo de drama de estructura esotérica,parte de un concepto complejo, reflexionando sobre cuestiones tales como el sentido de la vida y la muerte, y los misterios cósmicos que lo rodean. A tal respecto, Mike Flanagan en el primer episodio, próximo al concepto de la melancolía apocalíptica y el mejor del conjunto, delibera no solo sobre el estado de un mundo que se desmorona, sino también sobre la existencia misma de la humanidad. Los dos siguientes son más deficitarios, especialmente sobrepasados por los bruscos cambios tonales de terror y sentimentalismo, una combinación que encaja a la perfección en el imaginario literario de Stephen King, pero que en la película deviene un inconexo drama lacrimógeno, adornado con una narrativa optimista y vitalista que termina siendo tan efímera como su viralizada secuencia del baile.

Marco de referencia y nuevas vías

Good Boy (Ben Leonberg)

Suele ser habitual en Sitges, un certamen proclive al hype, presentar propuestas precedidas de una inusitada expectación; en esta ocasión, uno de los supuestos platos fuertes de esta edición, Good Boy, parte, en principio, de un concepto original, la mirada subjetiva de un perro encerrado en un espacio espectral. Su director, Ben Leonberg, pese a reformular con cierta solvencia conceptos clásicos de la casa encantada y poner de manifiesto su afiliación al género a través de recursos tan trillados como proyectar imágenes televisivas de films: Carnival of Souls (Herk Harvey, 1962) o Mutant (John Cardos, 1984), en busca del guiño fácil del fan, no logra dotar al relato de una narrativa que disimule sus costuras de película doméstica. Que sus 72 minutos de duración se hagan eternos, así como la dilación para desarrollar el conflicto debido a la falta de pulso narrativo, a diferencia de propuestas recientes más sólidas, como, por ejemplo, EO (Jerzy Skolimowski, 2022) o Kota (Gÿorgi Pálfi 2025), donde la mirada animal no va más allá de un caprichoso artificio. Dos películas exploraron la perversión de la relación en pareja desde perspectivas que aúnan el terror con toques humorísticos.

Por una parte, Together, de Michael Shanks, muestra la deriva y decadencia de una pareja cuyo desfase sentimental es intuido como ineludible, la irrupción del elemento fantástico transformará la inicial comedia dramática en un retorcido body horror. Película que denota un evidente desequilibrio entre lo dramático y lo lúdico, funcionando algo mejor en el segundo apartado, cuando convierte el concepto genérico en una desinhibida metáfora de la dependencia emocional. Más disfrutable en lo relativo a sus postulados, Obsession también parte de una premisa que extrapola el concepto de las relaciones románticas codependientes desde coordenadas próximas a la comedia adolescente de terror de los años ochenta. Como en gran parte de aquellas películas, el desencadenante fantástico, que toma como punto de partida el relato de W. W. Jacob, The Monkey’s Paw, es una mera excusa a la hora de exponer las trágicas consecuencias de convertir en realidad las fantasías románticas de un joven. Más allá del divertimento de la propuesta, se percibe un subtexto malsano, con relación al hecho de arrebatar el alma a una mujer y convertirla en una réplica psicótica de sí misma para poder tener sexo con ella y fingir que es su pareja, paradigma de un miedo masculino contemporáneo; ser un tipo de dudosa moral cuyo entorno social sospecha de sus intenciones en sus relaciones sentimentales. Ambas películas, cada una a su manera, no dejan de ser un curioso tratado a favor de la soltería.

Exit 8 (Genki Kawamura)

Otros dos films sondearon de forma puntual masculinidades problemáticas, Exit 8 de Genki Kawamura, cuyo título en inglés es un curioso juego de palabras (se pronuncia de forma similar a hesitate), parte de la premisa de un individuo incapaz de salir del pasillo del metro. Film que sale airoso de ese pantanoso terreno que consiste en trasladar el lenguaje del videojuego al cine, funcionando mejor como relato inquietante que utiliza un espacio liminal a modo de cuadro cinematográfico donde se desarrolla un misterioso bucle espacio/temporal que, como una historia de terror minimalista al uso, recurre a la alegoría, en este caso, la de un hombre que busca escapar del subsuelo moral, con relación tanto a la ansiedad creada por la incapacidad de asumir responsabilidades como por ciertas rutinas sociales que puedan conducir a oscuros ciclos de comportamientos. Por su parte, Honey Bunch, al igual que ocurría en A Cure for Wellness (Gore Verbinski, 2006),nos sitúa en una apartada clínica donde maridos y padres de familia acuden con la esperanza de poder curar mediante una innovadora terapia los severos daños neurológicos de sus seres queridos. Tras su intento de reinvención del rape & revenge con su anterior Violation (2020), el dúo formado por Madeleine Sims-Fewer y Dusty Mancinelli vuelve a fijar su mirada sobre la incomodidad femenina. En Honey Bunch, se entrevé un ensalzable intento por recrear atmósferas propicias a la paranoia, situadas a medio camino entre una estética arty de tono retro y las historias televisivas británicas de fantasmas, aquí el referente sería el estupendo capítulo A Ghost Story for Christmas/The Ice House (Derek Lister, 1978). Sin embargo, una vez llegados a su resolución, cercano al concepto del Frankenstein de Mary Shelley, es donde el relato desvela sus carencias. Su interesante enunciado, que indaga en la difusa línea que separa los imperativos morales del compromiso de por vida con otra persona, es expuesto mediante una sobrexplicación que contradice la ambigua narrativa que la precede, agravado por digresiones postmodernas del mal querer, y por un tercer acto donde el slapstick hace acto de aparición de forma involuntaria.

La ganadora a la Mejor película, The Ugly Stepsister, también recurre, aunque de forma bastante más explícita, al concepto del body horror desde una fuerte impronta feminista que reformula y pervierte su principal referencia, el cuento de Cenicienta. Lo mejor del debut en la dirección de Emilie Blichfeldt viene dado por su coherencia a la hora de exponer una metáfora sobre los cánones de belleza y la sustitución de cualquier atisbo de sutileza por una grotesca y violenta representación sobre el acto del autodescubrimiento. El punto de partida es idéntico al de The Substance, de Coralie Fargeat, sin embargo, el delirio y la provocación están mejor plasmados. Esa idea sobre la presión estética de la belleza convertida en dolor es trasladada a una narrativa de cuento, resorte argumental más propicio para desarrollar simbolismos metafóricos, dada su condición de fábula tragicómica, que otras propuestas actuales poco perspicaces anexionadas a agendas de imperativo social.

El fantástico alegórico

La virgen de la tosquera (Laura Casabé)

El retrato alegórico femenino llevado al fantástico continuó siendo el denominador común en Sitges, siendo varias las propuestas que este año orbitaron alrededor de dicho concepto. A tal respecto, La virgen de la tosquera de Laura Casabé deviene una metódica adaptación de dos cuentos de Mariana Enríquez, El carro y La virgen de la tosquera, pertenecientes a la colección Los peligros de fumar en la cama. Película que difumina con solvencia los límites entre el terror psicológico y lo social, donde el componente fantástico, manifestado de forma abrupta en un final que posa su mirada sobre el cuento gótico y el ritual pagano, se adentra en un inquietante contexto de realidad; un caluroso verano ubicado en una apocalíptica Argentina al borde del colapso económico del 2001. Se agradece que, mediante oscuras exploraciones del deseo y el poder en el imaginario adolescente, se pervierta ese concepto tan manido del coming-of-age, aquí expuesto desde una perspectiva que sondea el horror de la adolescencia a través del retrato de una joven insatisfecha consigo misma, con el sexo y con todo lo que la rodea.

En If I Had Legs I’d Kick You también asistimos a una frustración que, a semejanza de ciertas coordenadas narrativas presentes en aquella frenética y desquiciada cinta británica titulada Surge (Aneil Karia, 2020), nos muestra el colapso interno de un personaje omnipresente en cada plano de la película; Rose Byrne, como una sufrida madre que tendrá que enfrentarse, con un marido ausente, entre otras cosas, a la enfermedad de su hija. La maternidad como campo de batalla psicológico es una temática que empieza a mostrar numerosos signos de agotamiento, especialmente en digresiones tan cuestionables como, por ejemplo, las recientes Nightbitch (Marielle Heller, 2024) o Salve María (Mar Coll, 2024). En dicho apartado, el film de Mary Bronstein sale relativamente airoso, especialmente siendo entendida, salvando las distancias, como una suerte de versión mumblecore de Eraserhead (David Lynch, 1977),con relación a mostrar una fuga disociativa sobre un estado de ansiedad maternal a medio camino entre la psicopatía y la parodia. Algo más previsible resulta la francesa Her Will Be Done, de Julia Kowalski, obra que podría formar parte de ese gran catálogo de películas recientes que parten de una premisa fantástica, la temática de la bruja y el misticismo rural, a la hora de exponer una alegoría sobre el despertar sexual y la correspondiente liberación femenina. De forma sintomática, destaca más en su faceta técnica, al recrear el director de fotografía, Simon Beaufils, la atmósfera turbia de la campiña francesa mediante texturas cromáticas, que como relato que reincide en los tropos habituales sobre mujeres transgresoras sitiadas en entornos hostiles.

New Group (Yûta Shimotsu)

Dos películas con varios puntos de interés en común utilizaron espacios de enseñanza como campo para la exploración de jerarquías que incentivan de forma abrupta la necesidad de pertenecer a un grupo. El japonés Yûta Shimotsu, al igual que en su estimulante ópera prima, Best Wishes to All, vuelve a indagar a través de la metáfora fantástica en las grietas de la sociedad japonesa en New Group. Historia donde se observa, de forma parecida al arranque de la serie televisiva Pluribus, una señal proveniente del exterior como elemento detonador que altera de forma drástica inquietantes comportamientos en masa. Película que, mediante la reconfiguración de tropos del J-Horror, tomando referencias de Suicide Club (2001) y el cine de Sion Sono, y, en especial, del imaginario de Junji Ito, versa sobre los peligros que puede acarrear un pensamiento homogéneo dentro de la sociedad. Más allá de su evidente crítica social, New Group también funciona de forma correcta como película de terror. Lo que comienza con los tópicos habituales del drama escolar —aislamiento social, presión de grupo y acoso— se transforma en un relato híbrido, situado a medio camino entre la sátira mordaz y la pesadilla surrealista. Visión aguda la de un autor, ya con tres nuevos proyectos en desarrollo, a seguir con detenimiento. El oscuro imaginario del infante/adolescente y la crueldad existente en dicho microcosmos también son los principales protagonistas de la sugerente The Plague, drama con retazos de thriller psicológico, sin atisbo de componente fantástico, más allá de utilizar de forma puntual un extraño contagio cutáneo como metáfora del acoso escolar que mira de reojo la novela de William Golding Lord of the Flies. Historia situada en un campamento de waterpolo masculino donde tendrá lugar, de forma parecida a la francesa Un monde (Laura Wandel 2021), aunque sin la agitación e hiperrealismo de esta, un laberíntico juego de dinámicas de poder entre alumnos que derivará en presiones grupales, inclusiones, exclusiones y al consabido desarrollo de la personalidad por parte del protagonista. Como punto a su favor, la ópera prima de Charlie Polinger, que, por momentos, parece deleitarse con las posibilidades estéticas que le brinda el tema, no recurre a retóricas manidas o catarsis violentas, y sí a una serie de matices expuestos a modo de una ponderable reflexión sobre las distintas maneras de afrontar el ser diferente.

Autorías irreductibles

Reflection in a Dead Diamond (Bruno Forzani, Hélène Cattet)

En Sitges 2025 se pudieron ver varias propuestas que, para bien o para mal, mostraron un inalterable sello autoral por parte de sus responsables. A tal respecto, una de las labores más satisfactorias del festival es el haber apostado desde un principio por filmografías que empiezan a ser reconocidas, como la de Bruno Forzani y Hélène Cattet. Tras estar presentes en anteriores ediciones con Amer (2009), L’étrange couleur des larmes de ton corps (2013) y Laissez bronzer les cadavres! (2017), su nuevo trabajo tras las cámaras, la sobresaliente Reflection in a Dead Diamond, fue una de las indiscutibles cimas vistas este año en el festival. Un film que reverencia y deconstruye un subgénero, en esta ocasión, el EuroSpy de los años 60, utilizando universos pop y psicodélicos, la corporeidad y los materiales y la duplicidad de conceptos como la ilusión óptica. Relato que huye de cualquier tipo de dialéctica y que empieza con un guiño a Morte a Venezia, de Luchino Visconti, por su evidente iconografía y por retratar una memoria fragmentada, para más tarde bifurcarse en mil detalles y estructuras, muy apropiada para una historia sobre espionaje, la concerniente a una reflexión ilusoria sobre la identidad y cómo esta puede errar, transformarse o disolverse. Difícil encontrar en la actualidad una declaración de amor al séptimo arte como la de Bruno Forzani y Hélène Cattet, autoría tan arriesgada como la orquestada por Lucile Hadžihalilović, ya que estamos ante un tipo de creadores que se manifiestan a través de la imagen, y cómo esta se correlaciona con estéticas y referencias artísticas, cada cuál más distinta. Otra deconstrucción, aunque de distinta forma y fondo, es la llevada a cabo por el rumano Radu Jude en Drácula. Película donde el mito local, y simbologías poliédricas relacionadas con dicha figura sirven de excusa a la hora de exponer, mediante una sátira episódica, un acercamiento paródico a la identidad nacional de un país. Próxima a un caótico formato caleidoscópico que utiliza para abordar la confrontación con todas las formas de totalitarismo posibles, ya sean políticas o tecnológicas, el film de Radu Jude deviene un experimento frustrante, especialmente debido a una extenuante indulgencia por intentar subvertir tantas tradiciones cinematográficas como le es posible. Su aparatoso acomodo en Sitges, certamen poco dado a digresiones autorales de este tipo, propició una de las paradojas más curiosas de esta edición durante su proyección debido a que parte de los espectadores intentaron, sobre la base de la risa fácil, interpretarla como una comedia al uso, cuando, en realidad, estamos ante una película que, mediante un andamiaje nihilista, es una reflexión sobre el público que disfruta más del espectáculo superficial que del arte propiamente dicho.

Gaua (Paul Urkijo)

No deja de ser una buena noticia que dentro del cine español se continúe dando voz a trayectorias autorales marcadas por un determinado estilo. A tal respecto, el particular imaginario de Alberto Vázquez sigue intacto en Decorado, fábula animal que dialoga sobre la realidad y el derribo de las certezas vitales; un ratón de mediana edad cuya vida parece desmoronarse empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa, un decorado… Propuesta oscura y poco sutil, como suele ser habitual en su autor, cuya naturaleza de relato distópico recurre a nociones narrativas orwellianas presentes en películas como Brazil (Terry Gilliam, 1985) o The Truman Show (Peter Weir, 1998), mediante la reinterpretación de su cortometraje homónimo de 2016. En su nueva película, el responsable de Unicorn Wars (2022) formula un tratado sobre la crisis existencial y la búsqueda de un sentido a todo lo que nos rodea, articulado mediante un doble salto mortal, transita por el complicado terreno del cine de animación para adultos, y lo hace a través de una osadía autoral, solo entendible desde el posicionamiento de alguien que reniega de cualquier tipo de complacencia. También meritoria resulta la filiación de Paul Urkijo a unas coordenadas genéricas concretas, autor a reivindicar como uno de los talentos patrios más consistentes que ha dado el cine de género en los últimos años. En Gaua, el realizador vasco vuelve a indagar, al igual que en las anteriores Errementari (2017) e Irati (2022), en un fantástico de connotaciones telúricas, un nuevo compendio de texturas de folk horror autóctono que nos muestra una historia de mitologías y brujas situado en el siglo XVII. A diferencia de la fallida Akelarre (Pablo Agüero 2020), sortea con inteligencia el peaje institucional que supone adherir al relato conceptos como la oscura mirada patriarcal o el empoderamiento de la mujer. Curiosamente, su narrativa episódica, cuyo mejor segmento lo encontramos en su estupendo cierre, legitima la inherente irregularidad de un autor que da la sensación de moverse mejor en el ámbito de cortometrajes como Monsters Do Not Exist (2012) o Dar-Dar (2020), trabajos que, posiblemente, sigan siendo los mejores de una filmografía que tendría que empezar a ser considerada de una coherencia inusual dentro del actual panorama fantástico español. Más debatible fue la presencia de Silencio de Eduardo Casanova, realizador que de forma enigmática parece haber encontrado acomodo en Sitges año tras año. Miniserie de tres episodios, cuya unión no sobrepasa los 60 minutos de duración, que mediante un tragicómico relato vampírico de tonalidades kitsch, expone temas supuestamente trascendentes que pretenden «romper el silencio» sobre la marginalidad y los estigmas sociales. Si ha existido un género cinematográfico propicio para la transgresión, ese ha sido, sin lugar a dudas, el fantástico; que el imaginario de Eduardo Casanova, cuyo patrón narrativo suele orbitar de forma obsesiva alrededor de la temática LGTBIQ+ y el activismo queer, sea catalogado por algunos como extremo u osado, no garantiza la pertenencia o aproximación a dicho término, en este caso, sería más bien al contrario, ya que no estaría de más contextualizar cómo en Silencio, los conceptos barrocos aplicados a una vulneración de códigos, se posicionan en las antípodas de lo entendible como transgresión, siendo más un artefacto que es percibido como un capricho fílmico, cuya condición de producto supuestamente postmoderno, militante e irreverente, aderezado de una dialéctica humorística llevada al paroxismo, adolece de una irrefutable fecha de caducidad.

El género como cajón de sastre

Redux Redux (Kevin McManus, Matthew McManus)

Como epílogo de esta primera crónica, reseñaré cinco películas que intentaron reactivar una serie de coordenadas genéricas harto transitadas. Eye for an Eye se convirtió en el enésimo intento de asociar el terror onírico adolescente a oscuras conductas sociales. El Mal, representado en la figura de un bogeyman que, a semejanza de Candyman (1992), surge tras ser invocado, pero a diferencia del film de Bernard Rose, en dicha llamada no hay un propósito de venganza por parte del ente sobrenatural, y sí de castigo a aquellos que se niegan a asumir la responsabilidad de sus malos actos. Esta propuesta se estanca a los pocos minutos de metraje, quedando como punto de interés el intento por recrear una atmósfera que nos remite al gótico sureño. Resulta curiosa la comparativa que puede hacerse sobre los actuales directores provenientes del videoclip y el ámbito publicitario, Colin Tilley en el caso que nos ocupa, con respecto a sus precedentes, Russell Mulcahy o Adrian Lyne, por poner dos ejemplos, la naturaleza de todos ellos coincide en el propósito de rellenar lagunas narrativas mediante la imagen, sin embargo, el resultado dista de ser análogo. Si antaño existía una querencia en este tipo de realizadores por aunar temáticas y estética comercial, en Eye for an Eye dichos conceptos estarían en contraposición,el toque arty de Colin Tilley queda disgregado del terror catártico y moral que pretende transmitir la película. Redux Redux, otra cinta estadounidense, pero de un talante más independiente, recurre a la paradoja temporal, elemento fantástico habitual en los últimos años por parte del imaginario popular, mediante una historia que muestra a una madre que viaja a través de distintas realidades para matar una y otra vez al asesino de su hija. El multiverso fusionado con la road movie ha evolucionado en los últimos años: de trasladar parámetros genéricos que difícilmente trascendían de su condición de serie B, Retroactive (Louis Morneau, 1997) o Triangle (Christopher Smith, 2009), a incluir en la ecuación el drama de connotaciones existenciales como recurso común, la interesante Desert Road (Shannon Triplett, 2024). Como reflejo de su época, Redux Redux pertenece al segundo apartado, aunando ideas, por ejemplo, anclando la paradoja genérica a un contexto de realidad, la futilidad de la venganza como vía de sanación, o alegorías tan obvias como esa máquina del tiempo con forma de ataúd, metáfora de la tumba que cava para sí misma la protagonista. Mimbres argumentales aplicados de forma tan correcta como previsible, un peaje intuido como ineludible por parte de un cine indie obcecado en sustituir como eje primordial en sus historias el viaje fantástico por el emocional.

We Bury The Dead (Zak Hilditch)

Por su parte, el director australiano Zak Hilditch insiste de forma recurrente en escenarios apocalípticos, si en These Final Hours (2014) observábamos la conducta de un grupo de personas en el último día antes del fin del mundo, en We Bury The Dead, somos testigos de la travesía a través de los áridos paisajes de Tasmania de una mujer que busca a su marido desaparecido tras un catastrófico experimento militar. Al igual que veíamos en Monsters (Gareth Edwards, 2010), dos personajes antagónicos entrarán en una zona de cuarentena, sustituyendo el virus alienígena de esta por otro provocado por el hombre que ha convertido a algunas víctimas en muertos vivientes. We Bury The Dead vendría a ser un nuevo ejemplo de relato que se aleja conscientemente del género que explota, donde el concepto fantástico sirve como excusa para una serie de disertaciones, algunas centradas en los supervivientes y sus dilemas, otras provistas de un carácter escénico contemporáneo para recrear escenarios que nos pueden remitir al COVID-19 o al accidente nuclear de Fukushima de 2011. En tal sentido, esa ramificación del subgénero, que podríamos denominar como «drama zombie», hace tiempo que muestra un considerable agotamiento creativo. Rememorando dicho concepto, uno de sus últimos exponentes podríamos encontrarlo en el plano final de Arnold Schwarzenegger llorando la muerte de su hija en Maggie (Henry Hobson, 2015), cinta cuya retórica introspectiva pasaba de forma bastante más inadvertida que en We Bury The Dead.

The Furious (Kenji Tanigaki)

Siguiendo en el terreno de las digresiones, en Opus contemplamos, de forma parecida a The Menu (Mark Mylod, 2022), a un grupo de personajes pertenecientes al mundo de la comunicación que es convocado en un apartado lugar por un artista mediático; en la película de Mark Anthony Green, un veterano estrella del pop rodeado de una comunidad sectaria de aduladores. La película deviene un fallido híbrido de géneros que, en cierta manera, podría considerarse como una versión A24 de la simpática Theatre of Blood (Douglas Hickox, 1973), por aquello de mostrar desde postulados modernos una satírica confrontación entre la indulgencia artística y la naturaleza parasitaria de los críticos de entretenimiento. Al igual que muchas de las películas y series que imita descaradamente, el problema de Opus tiene su origen en otro director novel que se excede en sus proyectos, lanzando temas de debate, a priori interesantes, sin ofrecer una perspectiva propia sobre ninguno de ellos. Como lastre añadido, tampoco ayuda a mejorar el conjunto la interpretación de John Malkovich, haciendo de sí mismo una vez más, ni la de Ayo Edebiri, una de las peores actrices de su generación. Por último, el broche de oro llegó con The Furious, erigida como la película de acción más importante del año. Siguiendo la estela de The Raid (Gareth Evans, 2011) o The Night Comes for Us (Timo Tjahjanto, 2018), el film dirigido por el aclamado coreógrafo de acción Kenji Tanigaki parte del propósito de ofrecer más y mejor con relación a mostrar en cada pelea un nuevo giro que intenta superar el anterior, aumentando violencia, magnitud y originalidad, a través de un conjunto de set pieces que parecen estar concebidas cada una a modo de clímax final. Poco importa que la trama del film sea poco más que un esbozo, The Furious está concebida para ser experimentada en una pantalla lo más grande posible, con un público cuanto más bullicioso, mejor, como ocurrió en Sitges. Un artefacto lúdico que crea sinergias con el espectador, posiblemente, sea el tipo de película más agradable de ver en los festivales de cine, ideal si el visionado se produce al final de éste, puesto que un servidor no concibe un mejor antídoto tras tanta sobreexposición temática.