Con tan solo dos trabajos tras las cámaras como fueron las notables The Blackcoat’s Daughter y I Am the Pretty Thing That Lives in the House el realizador estadounidense Oz Perkins no le costó mucho ponerse rápidamente en el radar del aficionado al género fantástico, razón por la cual no es de extrañar que su tercera película como realizador haya despertado bastante expectación y más tratándose de algo que puede dar tanto juego como una adaptación a la gran pantalla del cuento clásico de los hermanos Grimm Hansel & Gretel desde un punto más tenebroso aun si cabe del texto original, un poco a semejanza por ejemplo de aquella adaptación coreana a cargo de Yim Pil-sung de 2007.

Gretel and Hansel versión Oz Perkins, cuyo primer avance en forma de teaser vio la luz hace unos meses, acaba de estrenar el tráiler final que podéis ver a final de página junto a su póster oficial. La película que verá la luz en Estados Unidos el 31 de enero se estrenará comercialmente en España de la mano de Vértice 360 el próximo 17 de abril.

Gretel and Hansel nos sitúa en la Baviera de principios del siglo XIV, Gretel y Hansel son dos niños de 13 y 12 años respectivamente que viven en la miseria más absoluta. Su padre murió hace años y su madre ahora está casada con un malvado hombre. Debido a la falta de recursos y al creciente miedo que les produce su padrastro, Gretel y Hansel deciden huir del pueblo en busca de un futuro mejor. En el bosque se encuentran con varias personas que, de una forma u otra, intentan aprovecharse de ellos. Huyendo de unos y otros, conocen a un amigable cazador que por fin les indica cual es el camino seguro a seguir. Así, los dos hermanos llegan a la cabaña de Holda, una simpática mujer que decide acogerlos. Al principio disfrutan de la abundancia de comida y los juegos, pero pronto se dan cuenta de algo no acaba de encajar. Lo que Gretel y Hansel no pueden imaginarse es que en esa cabaña tendrán que enfrentarse a sus peores miedos si quieren llegar a sobrevivir.

El film que cuenta con un guion adaptado por parte de Rob Hayes está protagonizada por Sophia Lillis, Ian Kenny, Charles Babalola, Alice Krige, Abdul Alshareef, Jessica De Gouw y Samuel Leakey.

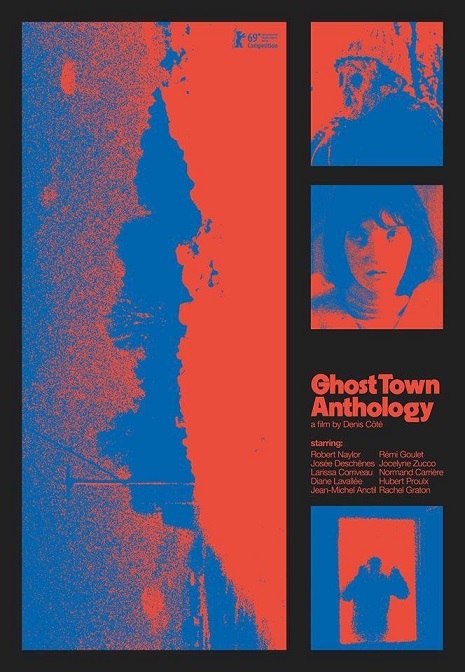

comienza a convertirse en algo fantasmagórico en referencia a un planteamiento sobre el desvanecimiento de un conjunto, no en relación a ninguna maldición digamos ancestral de un relato que nos habla principalmente de la desaparición de un entorno determinado que empieza a través de unas apariciones, curiosamente en dicha indagación temática de claros contornos genéricos el elemento social está integrado en el relato de una forma muy sutil, Denis Côté a través de esas acotaciones o derivas narrativas se vale continuamente de un fuera de campo que de alguna manera nos habla de la desconfianza hacia el desconocido, algo que deriva inevitablemente en la problemática de la xenofobia en la medida hablar acerca de cuerpos olvidados que de una forma inesperada necesitan de ser visibles y que actúan o representan en la historia simbolismos a modo de un horror que deviene como colectivo en referencia al concepto de la desconfianza a la hora de poder compartir un espacio que al final quedara abocado al éxodo del no participe en dicha correlación.

comienza a convertirse en algo fantasmagórico en referencia a un planteamiento sobre el desvanecimiento de un conjunto, no en relación a ninguna maldición digamos ancestral de un relato que nos habla principalmente de la desaparición de un entorno determinado que empieza a través de unas apariciones, curiosamente en dicha indagación temática de claros contornos genéricos el elemento social está integrado en el relato de una forma muy sutil, Denis Côté a través de esas acotaciones o derivas narrativas se vale continuamente de un fuera de campo que de alguna manera nos habla de la desconfianza hacia el desconocido, algo que deriva inevitablemente en la problemática de la xenofobia en la medida hablar acerca de cuerpos olvidados que de una forma inesperada necesitan de ser visibles y que actúan o representan en la historia simbolismos a modo de un horror que deviene como colectivo en referencia al concepto de la desconfianza a la hora de poder compartir un espacio que al final quedara abocado al éxodo del no participe en dicha correlación.

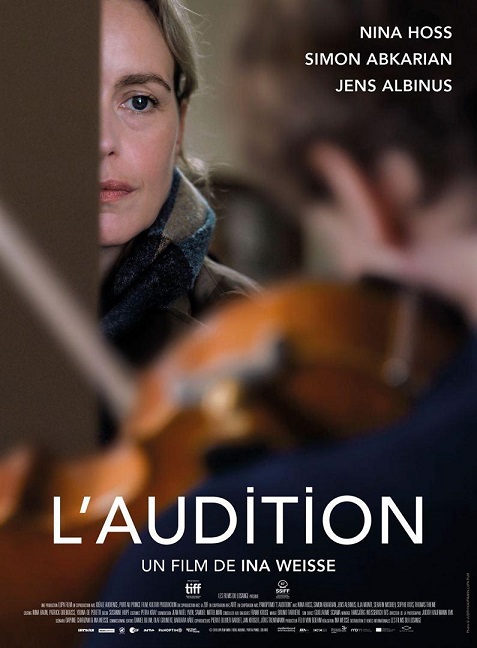

que deviene como toxico para todas las personas que le rodean, también la insatisfacción personal están muy presente en un trama que hace de la inseguridad (ojo a esa escena tan premonitoria y tan bien resuelta a un nivel formal que vemos en el restaurante cuando la protagonista y su ex pareja han quedado para comer y que nos pone sobre aviso de lo que estar por llegar) una patología de la paranoia interna en base a una narrativa que en algunos momentos llega incluso a bordear el thriller psicológico, en este aspecto el notable trabajo de Ina Weisse es ciertamente admirable a la hora de mostrarnos una tensión siempre latente a través de una puesta en escena que nunca llega a eclosionar pero que sin embargo a la larga tendrá unas consecuencias tan inquietantes como desgarradoras en un relato en donde subyace una implícita violencia, nunca escenificada pero muy presente a modo de premonición a través de una narrativa que en ningún momento recurre a los golpes de efecto en relación a según qué intimidades derivadas de una debilidad ajena en un principio a unos espectadores que al final terminan de alguna manera convirtiéndose en cómplices.

que deviene como toxico para todas las personas que le rodean, también la insatisfacción personal están muy presente en un trama que hace de la inseguridad (ojo a esa escena tan premonitoria y tan bien resuelta a un nivel formal que vemos en el restaurante cuando la protagonista y su ex pareja han quedado para comer y que nos pone sobre aviso de lo que estar por llegar) una patología de la paranoia interna en base a una narrativa que en algunos momentos llega incluso a bordear el thriller psicológico, en este aspecto el notable trabajo de Ina Weisse es ciertamente admirable a la hora de mostrarnos una tensión siempre latente a través de una puesta en escena que nunca llega a eclosionar pero que sin embargo a la larga tendrá unas consecuencias tan inquietantes como desgarradoras en un relato en donde subyace una implícita violencia, nunca escenificada pero muy presente a modo de premonición a través de una narrativa que en ningún momento recurre a los golpes de efecto en relación a según qué intimidades derivadas de una debilidad ajena en un principio a unos espectadores que al final terminan de alguna manera convirtiéndose en cómplices.