Categoría: Libros

Todos los colores giallo. Antología del cine criminal, de terror y erótico italiano

De entre todas las corrientes del cine de género hecho en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, el giallo ha ostentado el mayor recorrido temporal, deparando un gran número de producciones que tienen su eco en el presente. Las películas adscritas a este subgénero, que toma su nombre de las populares novelas con portada amarilla pertenecientes a la colección Mondadori y publicadas en Italia, se desarrollan como acepción regionalista del thriller, aludiendo a una vertiente unívoca del cine de investigación criminal insuflado con soberanas dosis de terror y erotismo, en aguerrida y particular connivencia sobre una pantalla que, inevitablemente, se ve salpicada de sangre y misterio.

Autor; Roberto García-Ochoa Peces, Editorial: T&B, Páginas: 416

El thriller español (1969-1983)

El thriller español (1969-1983) es el estudio histórico de un género popular de gran impacto: el cine policíaco y criminal. Y abarca precisamente una etapa crucial de la Historia reciente de España y del cine español: la que va desde el Estado de excepción de 1969 y la crisis de la economía cinematográfica española, hasta el decisivo cambio de rumbo de las políticas de cine en nuestro país de la mano de Pilar Miró. Es época también de transmutación de la política de géneros cinematográficos. El celuloide policiaco, plasmación de lo peor de una sociedad, es en este periodo reflejo asimismo de las convulsiones de una sociedad en metamorfosis. Adúlteros asesinos, arribistas sin escrúpulos, obreros chabolistas arrinconados por una sociedad represiva, quinquis, yonquis, pistoleros al servicio de turbios intereses, atracadores, terroristas de diversa laya… son retratados al vitriolo de una sociedad en crisis social y política. Esta monografía pretende contribuir a la recuperación histórica de uno de los géneros más influyentes y menos valorados de nuestra cinematografía. Para ello, y junto a reconocidos clásicos modernos del cine español, se han rescatado títulos malditos u oscuros, de tenebrosa trayectoria crítico-comercial y nula repercusión historiográfica. Un trabajo que pretende arrojar luz sobre un género tan incómodo como necesario.

Autor; José Luis López Sangüesa, Editorial: Laertes editorial, Colección: Kaplan, Páginas: 482

Metraje perdido: Un breviario de cine invisible

Detrás de la historia del cine invisible hay una larga crónica de incendios, desastres y, sobre todo, desidia a la hora de conservar el patrimonio cultural. Es muy difícil calcular la cantidad de películas perdidas. Algunos estiman, por ejemplo, que de la época del cine mudo ya no se pueden ver cerca del 90% de las cintas producidas. Muchos de estos títulos se han convertido en obras de culto, como La casa del horror (London After Midnight de Tod Browning, 1927) o El día que el payaso lloró (The day the clown cried de Jerry Lewis, 1972).

El autor

Alberto Ávila nació en Madrid en 1975 y es licenciado en Derecho. Ganó el IX Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid por la novela Todo lo que se ve (Lengua de Trapo, 2006). Ha colaborado en varios ensayos colectivos como Cuadernos del abismo. Homenaje a H.P. Lovecraft (Literaturas.com, 2008), De Galatea a Barbie. Autómatas, robots y otras figuras de la construcción femenina (Lengua de Trapo, 2010) y De Prometeo a Frankenstein. Autómatas, Ciborgs y otras creaciones más que humanas (Evohé, 2012). Dirigió junto a Guido Vincenzini el cortometraje Antes del fin (2012), ha colaborado con medios como el diario El País, la revista Esquire (ed. México) o El Estado Mental. Su primer poemario, El color y la forma (Sediento, 2014), ha sido recientemente publicado en México.

Autor; Ávila Salazar, Alberto, Editorial: ARCHIVOS VOLA, Páginas: 104

La novia del Diablo

THE DEVIL RIDES OUT. Hace ya medio siglo que se estrenaron las dos mejores películas que se han realizado hasta ahora sobre el delicado tema de las sectas satánicas: La novia del Diablo (The Devil Rides Out, Terence Fisher, 1968) y La semilla del Diablo (Rosemary’s Baby, Roman Polanski, 1968). Este libro comienza y termina cotejando ambas producciones (analizando sus similitudes y diferencias) pero se centra especialmente en la primera. Un estudio pormenorizado del filme revela la importancia seminal que tuvo la peculiar relación establecida entre el afamado escritor Dennis Wheatley (autor de la novela adaptada por el magnífico equipo fílmico bajo las órdenes de la ya mítica productora británica Hammer Films) y los polifacéticos y polémicos Aleister Crowley y Montague Summers, tres peligrosos caballeros que pueden proyectar luz sobre el contenido de una película cuya aparente simplicidad ideológica esconde, en realidad, una compleja y rica ambigüedad. Este estudio parte de un enfoque integral y pretende aplicar una metodología multidisciplinar para demostrar la coherencia de un filme cuyas virtudes cinematográficas la sitúan entre los primeros puestos del cine fantástico y de terror moderno.

El extremado detallismo de una película donde nada es gratuito, el dinamismo de su ritmo narrativo, la calidad y carisma de su reparto (con Christopher Lee y Charles Gray a la cabeza), la mesurada modernidad de su estética, la perfección técnica audiovisual y la fuerte polémica surgida en torno a sus efectos especiales son tratados en este estudio con tanto mimo como el contenido intrínseco de una temática en la que tienen presencia explícita o velada la Magia, el Satanismo y, posiblemente, el Hermetismo Cristiano. El somero proceso de documentación realizado por Wheatley cuando escribió la novela, y el asesoramiento erudito del propio Christopher Lee cuando se filmó su adaptación fílmica, parecen confirmar este aspecto. Aventuras fantásticas, suspense, terror y horror se unen en La Novia del Diablo para configurar un filme de culto que el tiempo ha convertido ya en un clásico del cine.

El autor

Carlos A. Cuéllar Alejandro. Doctor en Geografía e Historia y trabaja como profesor de Historia del Cine en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Su interés como investigador se reparte entre el Prerrafaelismo, el Cine Cómico, el Ocultismo y el Cine Fantástico.

Ha colaborado en publicaciones periódicas como Banda Aparte. Revista de cine, Ars Longa. Cuadernos de Arte, Archivos de la Filmoteca, Herejía & Belleza y L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos. Entre sus libros destacan Jacques Tati (Cátedra), Sleepy Hollow. El goce infantil de lo sobrenatural (Ediciones de la mirada), Nuevo Vocabulario Básico del Audiovisual (IVAC) y El Prerrafaelismo y su relación con la creación contemporánea (Institució Alfons el Magnànim). Además a colaborado en libros colectivos como Ciudades de cine (Cátedra), La Nueva Carne. Una estética perversa del cuerpo (Valdemar), Cautivos de las sombras: el cine fantástico europeo (MuVIM) y los dos volúmenes de Cine Fantástico y de Terror Español (T&B).

Autor; Carlos A. Cuéllar Alejandro, Editorial: Shangrila Colección Fantasmagorías libros, Páginas: 170

Cuando el cine español buscó una tercera vía 1970-1980.Testimonios de una transición olvidada

La Transición Española continúa adoleciendo de puntos de vista que acaben de completar su complicado mecanismo. Esta obra ofrece una visión inédita, que permitirá a todos aquellos interesados descubrir cómo el séptimo arte también tuvo mucho que decir durante esa época.

El periodo tardofranquista supuso el comienzo de toda una serie de cambios políticos, económicos, sociales y culturales que tuvieron su punto de inflexión en la muerte de Franco y el fin de la dictadura. La Tercera Vía es el espejo donde pueden leerse muchas de estas transformaciones. Se trata de una tendencia cinematográfica impulsada por el productor José Luis Dibildos que apostó por películas a medio camino entre el cine comercial y el cine de autor. Resulta interesante observar a través de sus protagonistas (Roberto Bodegas o José Sacristán) el papel que desempeñó en los años setenta esta corriente, ya que aportó toda una serie de comedias que incluían una cierta perspectiva crítica sobre la realidad española de aquel instante.

Autor; Ana Asion Suñer, Editorial: PRENSAS UNIVERSITARIAS ZARAGOZA, Páginas: 210

Nicholas Ray y la política de la vida emocional

“El director americano Nicholas Ray tuvo una vida muy poco convencional.” Así empieza Nicholas Ray y la política de la vida emocional de Robert B. Pippin. El hegelianismo de Pippin resulta, sin duda, tan controvertido en sus estudios estrictamente filosóficos como lo es en su aplicación a lo que podríamos llamar su filosofía cinemática. El autor distingue dos vertientes en la reflexión estética contemporánea. Según la primera, que habría tenido su origen en Hegel, el arte sería su propio tiempo comprendido en la experiencia estética. De acuerdo con la segunda, en la que se incluye el mismo Pippin, las películas, como obras de arte, serían dimensiones ontológicamente reveladoras de la presencia del ser o del mundo, de su ocultación o de su vínculo con el espectador. ¿Qué explicaría, entonces, lo que Pippin llama la “absorción cinemática”, la reacción o la experiencia inmediatas a un acontecimiento que ha sido fotografiado? Esa absorción tiene que ver con la imposibilidad de disociar en una obra de arte la atención a la forma de la atención al contenido. La imposibilidad de disociar la atención no afecta solo a la estética de la recepción; exige, sobre todo, la suposición de lo que Pippin ha llamado, para el mundo del cine, “la inteligencia detrás de la cámara”. Esa exigencia, y esa inteligencia, serían responsables de la altura a la que el cine puede llegar en el campo de lo mejor que el ser humano haya pensado. La inteligencia de Nicholas Ray lo llevó a poner en duda no solo las convenciones sociales, que dotarían de contenido a sus películas, sino también las propias convenciones cinematográficas —del western al melodrama— que debían representarlas. Ese cuestionamiento es afín a la intuición de Pippin de que el principio ilustrado de autonomía y la práctica de la libertad constituyen un ideal de civilización que apenas ha empezado a desarrollarse en la historia y que merece la pena defender. Las películas de Nicholas Ray caracterizan, como la propia filosofía cinemática de Pippin, un proyecto de modernidad inacabada.

“Había teatro (Griffith), poesía (Murnau), pintura (Rossellini), baile (Eisenstein), música (Renoir). De ahora en adelante hay cine y el cine es Nicholas Ray” (Jean-Luc Godard).

El autor

Robert B. Pippin, titular de la cátedra Evelyn Stefansson Nef Distinguished Service de Pensamiento Social y Filosofía en la Universidad de Chicago. Ha ganado el Mellon Distinguished Achievement Award en el campo de las Humanidades y es miembro de la American Academy of Arts and Sciences, de la American Philosophy Society y de la German National Academy of Sciences Leopoldina. Sus trabajos versan principalmente sobre la tradición del Idealismo alemán, especialmente Kant y Hegel, la teoría de la modernidad y la filosofía política, además de ensayos sobre la pintura o la literatura. Su acercamiento al cine, que se basa en las reflexiones filosóficas de Hegel sobre el significado de las artes y se apoya en la obra pionera de Stanley Cavell, ha dado lugar a tres libros: Hollywood Westerns and American Myth. The Importance of John Ford and Howard Hawks for Political Philosophy (2010), Fatalism in American Film Noir. Some Cinematic Philosophy (2012) y The Philosophical Hitchcock: Vertigo and the Anxieties of Unknowledge (Hitchcock filósofo. Vértigo y las ansiedades del desconocimiento, 2018). Nicholas Ray y la política de la vida emocional se publica antes en español que en inglés y señala una evolución en su filosofía cinemática.

Autor; Robert B. Pippin, Editorial: Shangrila Colección Trayectos libros, Páginas: 96

Historia del cine chino

Siendo la industria del cine chino una de las más importantes en la actualidad, aún es una gran desconocida en nuestro país. Salvo nombres como Zhang Yimou o Jia Zhangke, poco se sabe de un cine que siempre ha colmado los sueños de sus espectadores, desde la glamurosa industria de Shanghai de los años 30 hasta el periodo de ocupación japonesa, desde la instauración de la República Popular en 1949 hasta la apertura de los años 80 pasando por el tormentoso periodo de la Revolución Cultural. Un cine que comprende géneros autóctonos como el de artes marciales (wuxia) y el de la Ópera de Beijing, y que compite desde siempre con las industrias extranjeras produciendo cintas bélicas y de espías, melodramas familiares y comedias románticas. Este libro supone el primer recorrido pormenorizado publicado en España de una historia apasionante, a través de aquellos títulos que, ya sea porque forman parte de la memoria sentimental de generaciones de chinos, o por su calidad artística indiscutible, merecen un lugar en el canon universal.

Pocos saben que los hermanos Wan realizaron en 1941 el primer largometraje animado producido en Asia, precedente del anime japonés. Cuando Ruan Lingyu, gran estrella del cine mudo, se suicidó, cien mil personas siguieron su cortejo fúnebre por las calles de Shanghai. El New York Times lo llamaría «el funeral más espectacular del siglo». La cuarta esposa de Mao Tse-Tung, Jiang Qing, había hecho sus pinitos apareciendo como secundaria en algunas cintas de los años 30. Se dice que, cuando lideró la Revolución Cultural, castigó a los miembros de aquella industria como venganza por no haberla convertido en una estrella, su sueño de juventud. Cineastas como Xie Jin, que debutarían con la República Popular, crearían un cine que, paradójicamente, recogía influencias del melodrama hollywoodiense. Son algunas de las muchas historias que incluye esta imprescindible obra sobre una cinematografía en ascenso.

El autor

Ricard Planas es licenciado en filosofía (Universidad de Barcelona), Estudios de Asia Oriental (Universidad Pompeu Fabra-Universidad Autónoma de Barcelona) y Máster en Estudios Chinos (Universidad Pompeu Fabra). Hace una estancia en la Beijing Foreign Studies University como becario del ICO. Actualmente se encuentra cursando su tesis doctoral sobre la obra del cineasta Yuan Muzhi e impartiendo la asignatura de historia del cine chino en la Universidad Pompeu Fabra.

Autor; Ricard Planas, Editorial: Berenice, Páginas: 384

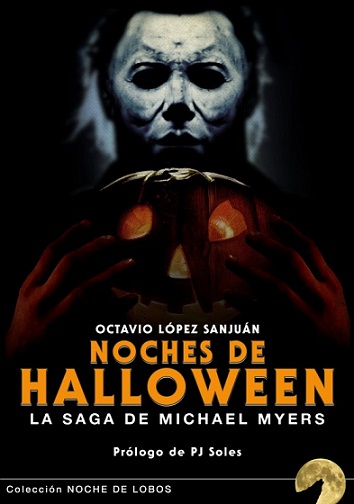

Noches de Halloween. La saga de Michael Myers

«Le conocí hace quince años, me dijeron que era un ser vacío. Sin razón, sin comprensión, sin conciencia, en el sentido más rudimentario de vida o muerte, de bien o mal, igual que un monstruo. Me encontré con un niño de seis años, con un rostro pálido, sin expresión, sin emoción. Y, unos ojos negrísimos. Los ojos del diablo», manifestaba el doctor Loomis acerca de la naturaleza de Michael Myers, el psicópata enmascarado protagonista del clásico de John Carpenter titulado La noche de Halloween.

El impacto de la película tanto en el cine de terror como en la cultura popular trascendió de manera inimaginable, consiguiendo que después de cuarenta años, el espíritu de Michael Myers siga presente. Durante ese transcurso de tiempo, sus influencias han anidado en el terror a varios niveles, generando imitaciones por doquier y más de una decena de secuelas que abordan el mito del asesino imparable desde varias perspectivas.

Noches de Halloween es el libro de Octavio López Sanjuán que aborda la génesis del clásico de John Carpenter de 1978, así como todos los largometrajes amparados por la franquicia. Años de investigación y entrevistas han dado como resultado este volumen, donde se dan cita declaraciones exclusivas de todo tipo; directores, como John Carpenter, Rick Rosenthal, Dominique Othenin-Girard o Dwight H. Little exponen sus ideas sobre las películas que realizaron; guionistas como Tommy Lee Wallace, Daniel Farrands, Larry Brand, Robert Zappia o Michael Jacobs han elaborado amplios textos donde detallan el proceso creativo de cada uno de sus libretos; compositores como Alan Howarth, John Ottman o Danny Lux hablan de sus terroríficas bandas sonoras; editores como Patrick Lussier, Glenn Garland o Robert Ferretti desglosan los diferentes montajes de cada entrega; e intérpretes como Dick Warlock, Brad Loree o James Jude Courtney explican qué supuso para ellos dar vida a Michael Myers. Por supuesto sin olvidar el paso de este psicópata enmascarado por el resto de cultura popular como novelas, cómics y videojuegos. Con un prólogo escrito para la ocasión por la mismísima P.J. Soles, la actriz que encarnó a la inolvidable Lynda en la película original, todo ello con el objetivo de convertir el texto en una pieza imprescindible para los seguidores de esa icónica máquina de matar, imparable e indestructible.

Autor; Octavio López Sanjuán, Editorial: Applehead Team Creaciones, Páginas: 650

La imagen desgarrada. El dolor en el cine fantástico contemporáneo

El dolor y el sufrimiento siempre fueron acicates vitales y culturales capaces de empujar una existencia hasta lo más alto o de hundirla en el abismo más profundo, configurándose igualmente como eficientes detonantes de cualquier proceso creativo.

El recorrido que propone el presente volumen aspira a convertirse en una modesta pero sugerente bitácora donde registrar ciertas claves y señalar variados antecedentes manejados, sobre todo, por el cine, aunque también recorran el espíritu de otras disciplinas artísticas. En cualquier caso elementos a partir de los cuales poner en valor el modo en que la representación del dolor y el sufrimiento del ser humano han sido reflejados en el cine fantástico contemporáneo (especialmente en el género de terror), convirtiéndose en una guía que nos ayude a comprender un poco más al ser humano y a su entorno desde la perspectiva de su recurrente y primigenia aversión al dolor.

Autor; Juan Andrés Pedrero Santos, Editorial: Ediciones El Transbordador, Páginas: 241

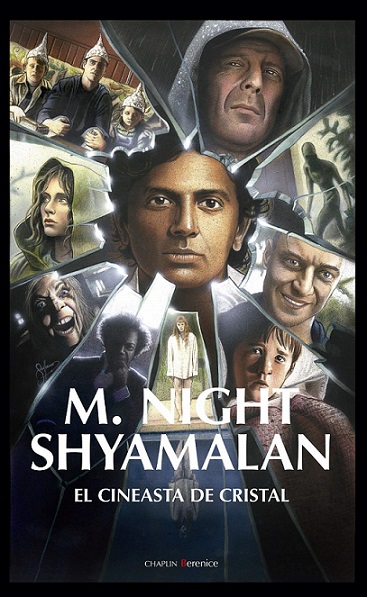

Shyamalan, el cineasta de cristal

El creador de la película definitiva sobre la convivencia con fantasmas, y las también definitivas sobre superhéroes reales o invasiones extraterrestres en fuera de campo, M. Night Shyamalan es un creador de iconos y, sobre todo, de meditadas obras que generan enconados debates, polémicas sin fin entre la cinefilia. Este libro recoge las odiseas que ha tenido que emprender para levantar sus películas, las peculiaridades de sus producciones, el (lógico) secretismo, sus campañas de publicidad, sus encarnizadas (para bien y para mal) recepciones críticas y sus avatares para mantener el estrellato o salir del pozo de lodo más negro en el que ha estado nunca un director de género de primera línea. Amparándose en el género fantástico de la mejor manera, Shyamalan habla de temas terrenales, cercanos, a pie de casa e incluso existencialistas. No hay película suya que no aborde mucho más que el susto bien urdido (del cual también es dueño y señor). Aparatos perfectamente cerrados con una constante de giro final que ya se ha convertido en un acontecimiento para cada película que aborda, y que hacen del revisionado de sus obras una experiencia sobrenatural. Al igual que Spielberg o Hitchcock, las máximas referencias con las que se le suele identificar, Shyamalan sabe bien que lo que prima son los personajes, y el género será más contexto que imperativo de su narrativa. Cineastas, críticos en la cresta de la ola, críticos cogiendo esa ola, directores de festivales, profesores de universidad, escritores, documentalistas, estudiosos, ilustradores, diseñadores gráficos, foreros, aficionados y por supuesto maravillosos e ilustres amateurs analizan aquí la trayectoria de un realizador cuya obra seguirá suscitando apasionantes controversias pasadas muchas décadas.

El autor.

Raúl Cerezo (1976) es cineasta, guionista y productor de cine, televisión y eventos cinematográficos. Acumula como director más de 500 nominaciones en festivales y un centenar de premios incluyendo los recogidos en Sitges y festivales calificatorios para el Oscar o el Goya. Actualmente prepara su debut en el largometraje y es una figura referente en el cortometraje profesional español. Su participación en 75 obras le sitúa en las nominaciones de más de 1000 festivales nacionales e internacionales y de 550 premios. Ha formado parte de la organización y gestión de cerca de 100 ediciones de festivales cinematográficos y es también co-fundador y parte del equipo de la exitosa distribuidora YAQ distribución, así como co-creador y productor del sello Eye Slice con Helion Grande, productora de ficción de reciente creación especializada en género fantástico, scifi y terrorífico. Pionero en la crítica cortometrajística y miembro muy activo de la crítica internauta, ha colaborado con grandes sellos al respecto y ha escrito un monográfico sobre Roman Polanski con David Baró. José Colmenarejo colabora desde antiguo en numerosos medios digitales escribiendo sobre cine. Es cofundador de Búfalo Magazine, y trabaja en el sector audiovisual desde que se tomó «un lamentable año sabático al salir de la facultad».

Autor; Raúl Pérez Cerezo, Editorial: ALMUZARA; Edición: Berenice, Páginas: 432

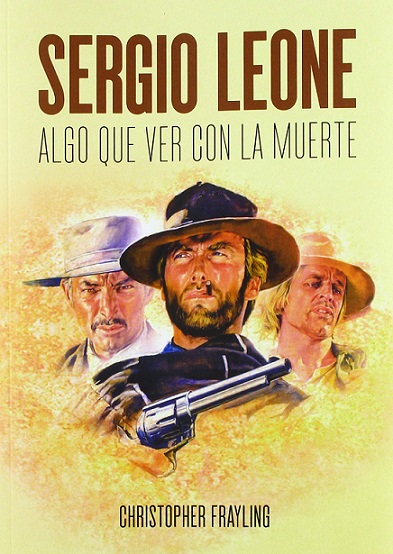

Sergio leone, algo que ver con la muerte

Sergio Leone es una figura singular entre los cineastas de la posguerra italiana. Westerns revolucionarios como la trilogía de “Por un puñado de dólares” (protagonizada por Clint Eastwood en el papel de el “Hombre sin Nombre”) y la magistral “Hasta que llegó su hora” han convertido a Leone en uno de los directores más populares e influyentes del cine mundial.

Esta biografía de Christopher Frayling (la primera publicada sobre Leone) examina con afecto su obra y se adentra en los pocos conocidos pormenores de su vida. Leone nació en el seno de la industria del cine: su padre era un popular director de cine mudo y su madre actriz de cine. Obsesionado con los mundos ilusorios del cine y el teatro, y cautivado especialmente por los mitos del Oeste americano, el joven Sergio se labró una carrera igualmente fabulosa. De paso convirtió en leyenda al inicialmente reticente Clint Eastood, y coqueteó con los estudios de Hollywood, aunque siempre defendió su independencia. Ello explica que la concepción y realización de la saga gangsteril “Erase una vez en América” consumiera quince años de su vida.

Christopher Frayling explica cómo y por qué hacía películas Sergio Leone, pero también revela hasta qué punto las películas moldearon a Leone. Era un hombre que cultivaba sus propios mitos personales, y que, como han atestiguado sus amigos y colaboradores, prefería adornar la verdad. Pero sobre todo, las pasiones de Leone se plasmaron en una excepcional obra filmográfica, sobre la cual Frayling ofrece una mina de información y análisis escrupulosamente documentados.

Autor; Christopher Frayling, Editorial: T & B EDITORES, Páginas: 552

Presencias. Ensayos sobre la naturaleza del cine

Te contarán una historia de fantasmas. El imbatible palacio a oscuras de los fantasmas es el cine, esa manera alquímica de abolir el símbolo y tallar un signo material, para que el signo susurre lo no-dicho y conceda una fugaz visión de lo no-visto. Tendrás que acercarte a ver, muy lentamente, y tendrás que callar. La lentitud y el silencio son el don de los gatos y el nervio del cine. Tendrás que girar hacia adentro tus globos oculares y aguzar el oído. Aprender a ignorar la trampa de la razón y la tentación de la mecánica.

Cuando tenía dos años, Eugène Green sintió cómo su cuerpo se disolvía en la luz. Convertido en eso que dicen que es un hombre, sintió los pasos de un fantasma a su lado en una noche oscura, en la que la nieve no dejaba de caer. Hay que caer para disolverse y ser fantasma, comulgar con los vivos y los muertos, ver el imperio y las ruinas del imperio, seguir el vuelo de pájaros sagrados y percibir la estela inasible que los guía.

Eugène Green tendió una soga y caminó hacia atrás, para saber dónde estaba el cine (es decir, el tráfico con fantasmas) antes de que al cine se le diera un nombre. Lo encontró en la fotografía de Nadar, Atget y Marville, en la pintura de Boudin, Monet y Moreau, en el teatro de Maeterlinck y Claudel, y en la escritura de Flaubert y Mallarmé, esos dos metafísicos del cinematógrafo. Pensó cuánto de cine había en Proust y cuánto en Henry James. Y cuánto habría en Dreyer y en Bresson. Trazó su propia cartografía del fantasma en las calles de Roma, de Sicilia, de Praga. Volvió para contarlo en este libro, a la manera del místico renano Meister Eckhart: un hombre noble marchó a un país lejano para adquirir un reino y regresó, el reino era ser uno en comunión con la naturaleza y el único objetivo del regreso era contarlo.

Para dejar constancia de que uno más uno nunca es dos, y de que allí no hay truco ni artificio. Hay un solo lugar donde volver a sentir lo que apenas se pudo presentir, donde volver a ver lo que apenas se pudo vislumbrar. Ese lugar es el cine, donde el fantasma altera la cuenta y rasga el velo. Nos queda el animal, o el cine. Que el cine nos lo cuente Eugène Green.

El autor

Eugène Green, Nueva York, 1947. Licenciado en letras y en historia del arte. Director teatral amante del barroco (fundador del Théâtre de la Sapience), entrenador de actores, cineasta de culto inclasificable y escritor en el cruce y en los márgenes. Nacido en Estados Unidos, peregrinó por Europa y finalmente se instaló en Francia, donde fundó su compañía teatral, filmó su primer largometraje (Toutes les nuits), aclamado por la crítica, e inició su trayectoria como ensayista, novelista y poeta.

Autor; Eugène Green, Editorial: Shangrila Colección Contracampo libros, Páginas: 212

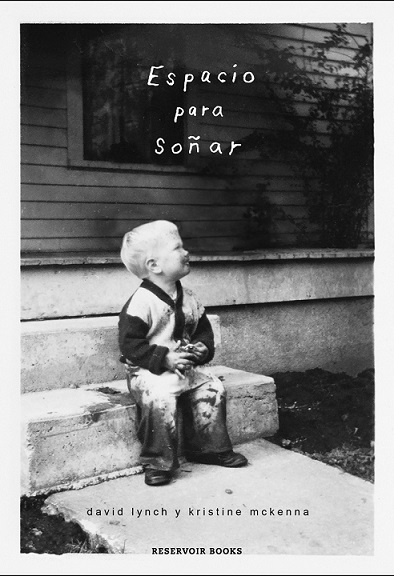

Espacio para soñar

David Lynch realiza una original incursión en el género biográfico. Un libro magnético y particular. Espacio para soñar ofrece una mirada insólita a la vida personal y creativa del cineasta David Lynch, a través de sus propias palabras y las de sus colegas más próximos, amigos y parientes.

En este libro singular, a caballo entre la biografía y las memorias, David Lynch se sincera por primera vez acerca de una vida dedicada a perseguir un imaginario único, deteniéndose en las penurias y las luchas que soportó para llevar a buen puerto sus proyectos heterodoxos. Las reflexiones de Lynch –líricas, íntimas y sin tapujos– parten, capítulo tras capítulo, de las secciones biográficas que aporta su estrecha colaboradora Kristine McKenna, sustentadas en más de cien entrevistas inéditas con ex mujeres sorprendentemente francas, miembros de su familia, actores, agentes, músicos y colegas en todo tipo de disciplinas, cada uno con su propia versión de lo ocurrido.

Espacio para soñar es un libro llamado a no perecer jamás, un pase exclusivo a las bambalinas de la vida y la mente de uno de los artistas más enigmáticos y sustancialmente originales de nuestro tiempo.

La crítica ha dicho…

«Si esperaban que la biografía de David Lynch fuese como cualquier otra, es que nunca han visto una de sus películas. Un libro fascinante.»

The New York Times

«Espacio para soñar bien podría ser el evangelio según David Lynch. Aquí hay infinidad de informaciones inéditas incluso para los más fanáticos. Y todo está contado con el formidable encanto del cineasta, una mezcla de entusiasmo juvenil y sabidurá cósmica.»

The Washington Post

«Las memorias de David Lynch iluminan los orígenes de su arte. El humor y las excentricidades de sus recuerdos y observaciones son uno de los innegables atractivos de este libro.»

The Economist

«Lynch es todo un maestro para los locos perversos e inquietantes, y también para los locos del montón.»

The Sunday Times

«Un libro gozosamente fuera de lo convencional. Lynch escribe como habla. Es plana y llanamente directo, alegremente profano y se entusiasma repentinamente con lo más inesperado.»

The Big Issue

«Descubrimos o redescubrimos aspectos singulares de su singular personalidad, todo ello desde una perspectiva honesta, algo excéntrica y también a ratos divertida y cálida. […] A medio camino entre la biografía y las memorias, es un documento esencial para comprender mejor su a veces incomprensible universo.»

Fotogramas

Autor; David Lynch, Kristine Mckenna, Editorial: RESERVOIR BOOKS, Páginas: 720

Born to be bad (Nacidos para ser malos)

El cine de acción de los 80 fue una época de mullets, grandes bíceps y memorables frases para los héroes, pero fueron los villanos los que se quedaron en nuestra memoria cuando empezaron los créditos. Ya sea traficando con cocaína, intentando dominar el mundo o planificano un buen secuestro a la antigua, los villanos siempre fueron la mejor parte de la película.

En este libro, el fanático del cine de acción Timon Singh charla con los actores que hay detrás de los villanos más grandes del cine que disfrutó en su adolescencia. Su intención es descubrir las historias que esconden sus infames roles en el cine, el impacto que tuvieron en su carrera y, lo más importante, saber si interpretar a un villano es tan divertido como parece. De este modo, Singh entrevista a todo tipo de intérpretes, como culturistas, campeones de kickboxing o experimentados actores de teatro, quienes se metieron en la piel de enemigos de James Bond, ejecutivos corruptos, terroristas internacionales e incluso cazadores de recompensas intergalácticos.

Con entrevistas a Vernon Wells (“Commando”), Ronny Cox (“Desafío Total”, “Robocop”), Martin Kove (“The Karate Kid”), David Patrick Kelly (“The Warriors”), Bob Wall (“Operación Dragón”), Steven Berkoff (“Rambo 2”) y muchos otros, esta es una lectura esencial para todos los fanáticos de las películas de acción.

El libro incluye una introducción de Steven E. de Souza, guionista de clásicos del género como “Perseguido”, “Commando” o “Jungla de Cristal”.

El autor

Experto en cine de acción, el escritor británico y experto en cine de acción Timon Singh es cofundador del Bristol Bad Film Club, una organización no lucrativa que cada mes proyecta películas “tan malas que son geniales”, con el propósito de recaudar fondos que se destinan a iniciativas de caridad y causas sociales. Es autor de “Born to be bad (Nacidos para ser malos)”, el libro oficial de CutreCon 8 y que consiste en una exhaustiva compilación de entrevistas a algunos de los mejores villanos del cine de acción. La obra llega a España de la mano de la editorial Applehead Team Creaciones, especializada en libros de género.

Nacido y criado en Bristol, Singh regresó a su ciudad natal, desde la que trabaja dentro de la industria editorial. También es productor del documental sobre héroes y heroínas del cine de acción “In Search of the Last Action Heroes”, el cual obtuvo una financiación en la plataforma de crowdfunding Indiegogo del 280%.

Autor; Timon Singh, Editorial: APPLEHEAD TEAM CREACIONES, Páginas;

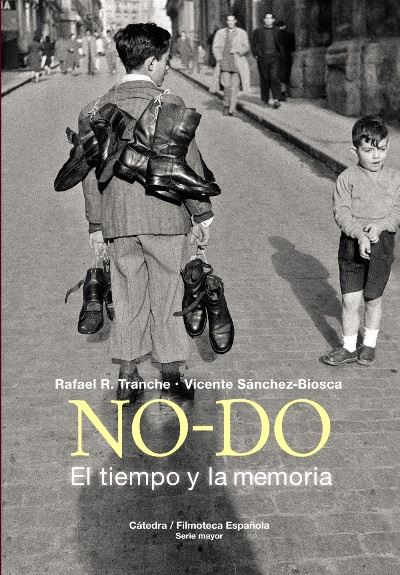

NO-DO. El tiempo y la memoria

El Noticiario Cinematográfico Español, popularmente conocido como NO-DO, vio las pantallas cinematográficas por vez primera en enero de 1943. Creado como instrumento audiovisual del nuevo Estado, gozó durante décadas del privilegio de su exclusividad y su proyección fue obligatoria en todos los cines de España. A pesar de los numerosos cambios que experimentó la sociedad española, el Noticiario permanece hasta bien entrada la democracia, en 1981. Pero NO-DO no fue sólo un instrumento de propaganda política. Su condición de noticiario cinematográfico hace de él un dispositivo informativo, bien que sesgado, de entretenimiento y de variedades que acompañaban puntualmente los programas de las salas de proyección. A través del conjunto de su producción (Noticiario, revista semanal titulada » Imágenes » y documentales), NO-DO constituye el arsenal audiovisual más importante, y hasta la fecha inexplorado, para documentar la vida del franquismo, al menos hasta la llegada de la televisión, con la que comparte protagonismo desde finales de los años cincuenta.

Autor; Vicente Sánchez-Biosca; Rafael R. Tranche, Editorial: Catedra, Colección Catedra-filmoteca española-ser, Páginas; 648

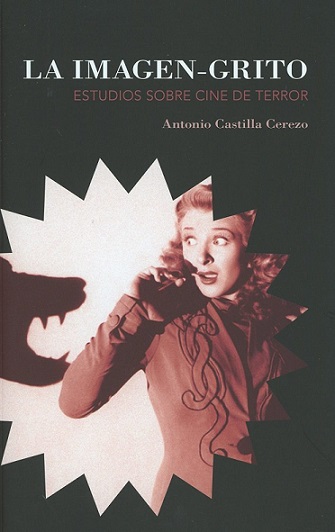

La Imagen-grito

El título de este libro, La imagen-grito, remite por su forma al de los dos libros de Gilles Deleuze sobre cine, La imagen-movimiento y La imagen-tiempo, porque a lo largo del mismo se retienen algunos aspectos fundamentales de la teoría de este autor sobre el cine, y en particular su pretensión de proponer una tipología de las imágenes cinematográficas. Pero ese mismo título reenvía también, esta vez por su contenido, a unas declaraciones del pintor Francis Bacon, y ello porque se ha entendido a lo largo de sus páginas que el cine de terror, pese a hallarse vinculado a la representación del horror en un cierto nivel, debe estar ligado, más profundamente, al grito, para el que el horror no es sino un medio, prescindible en no pocos casos. Dicho esto, tal vez sea preciso recordar que no es para nada obvio en qué consista eso del ?cine de terror?. ¿Es todo aquel cine que nos aterroriza o sólo aquel que, pretendiendo aterrorizarnos, se sitúa dentro de unas coordenadas audiovisuales que hacen reconocible esta pretensión? Y, en cualquiera de estos dos casos, ¿qué tipo de terror pretende producirnos ese cine? Más aún, ¿cabe hablar, en rigor, de ?tipos? de terror? Estas preguntas no son ajenas al asunto mencionado más arriba, ya que en función de cómo se las responda se entenderán de un modo u otro tanto los nexos como las diferencias que cabe establecer entre el cine de terror clásico y el cine de terror moderno. El que la distinción entre estas dos variantes del cine de terror se halle relacionada en este volumen con cierto número preguntas filosóficas hace del mismo algo completamente distinto a una historia del género.

El autor

Antonio Castilla Cerezo es profesor de la facultad de Filosofía de la Universidad de Granada (UGR). Cursó estudios en la Universidad de Barcelona (UB), donde ha sido profesor entre los años 2009 y 2018. Asimismo, ha trabajado como colaborador docente en la Universitat Obertat de Catalunya (UOC) y como profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Ha sido coordinador de los volúmenes colectivos titulados “Nietzsche o el espíritu de ligereza” (Madrid, Plaza y Valdés, 2006) y “La filosofía, el terror y lo siniestro” (Madrid, Plaza y Valdés, 2017), este último conjuntamente con Vicente Serrano Marín; también ha sido traductor de obras de Vladimir Dimitrijevic y Carlo Michaelstaedter, y autor del ensayo “La condición sombría. Filosofía y terror” (Madrid, Plaza y Valdés, 2015), así como de algo más de medio centenar de textos sobre filósofos, literatos y artistas contemporáneos.

Autor; Antonio Castilla Cerezo, Editorial: Editorial Comares, Páginas; 157

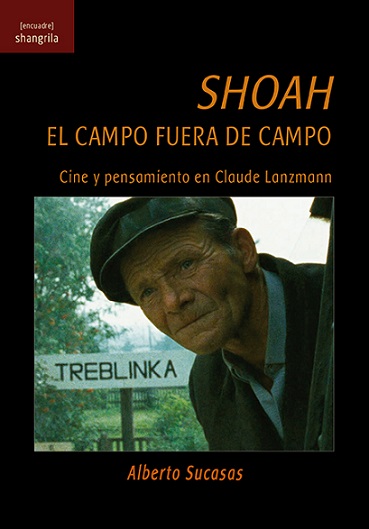

Shoah. El campo fuera de campo

Cine y pensamiento en Claude Lanzman

En Shoah, y por extensión en toda la filmografía de Claude Lanzmann (1925-2018), confluyen dos matrices creadoras: por un lado, un trabajo radicalmente innovador sobre la expresión cinematográfica, convocada a exponer un acontecimiento —el exterminio nazi de los judíos europeos— que desafía los poderes del audiovisual contemporáneo; por otro, una reflexión implícita sobre el estatuto de la imagen (su problemática relación con lo real que pretende representar; sus efectos potencialmente alienantes sobre el espectador; su paradójica complicidad de presencia y ausencia…) que, indirectamente enunciada a través de las decisiones de puesta en escena, constituye una aportación de primer orden a la tematización de lo icónico. Ambas dimensiones, estética y reflexiva, hacen de esa obra cinematográfica un soberbio ejemplo de cine pensante.

Para ser elucidada, esa dualidad invita a transitar dos caminos.

El primero de ellos explora la presencia en Shoah de la problemática, sobredeterminada, de la producción de imágenes: su fundamento antropológico (vínculo entre iconos y conciencia de la mortalidad); la milenaria disputa entre iconofilia e iconoclasia; el abigarrado panorama de la iconografía contemporánea, donde se dan cita tres vectores fundamentales (innovaciones técnicas; eclosión de las vanguardias; discurso crítico de la filosofía y las ciencias humanas).

En cuanto al segundo, se centra en la especificidad, irreductible, de la poética de Shoah, fruto del encuentro entre dos de las señas de identidad mayores del pasado siglo: la proliferación de prácticas de barbarie a una escala históricamente inédita y la hegemonía del cinematógrafo como principal medio artístico de la creación contemporánea. El análisis ha de dar cuenta de cómo, a partir de una imposibilidad inicial (representar aquello, la Cosa, de lo que de antemano se renuncia a ofrecer imagen alguna: en Shoah, el campo está fuera de campo) y de un doble material (el rostro, hablante o silencioso, del testigo; la presencia muda de los espacios del genocidio, filmados décadas después de su perpetración), el genio de Lanzmann ha sido capaz de crear un monumento fílmico donde lo invisible termina adquiriendo, pese a todo, una presencia espectral. Al servicio de ese objetivo está un dispositivo artístico que, desde la austeridad o ascetismo formales, lleva la representación fílmica a uno de los logros máximos de toda su historia. Y renueva, con inaudita radicalidad, el lenguaje del cine, muy en particular la dialéctica imagen/sonido y el protagonismo del montaje.

El autor

Alberto Sucasas. Profesor de Filosofía en la Universidad de A Coruña, su ciudad natal. Sus publicaciones se centran en la presencia de la tradición judía en el pensamiento contemporáneo (ante todo, Lévinas y Derrida) y el impacto filosófico de la Shoah: El rostro y el texto (2001); Memoria de la Ley (2002); Lévinas: lectura de un palimpsesto (2006); Celebración de la alteridad (2014). En 2014 fue galardonado con el XV Premio Internacional de Ensayo Miguel de Unamuno por la obra La Shoah en Lévinas: un eco inaudible (2015). También se interesa por la filosofía del límite de Eugenio Trías: La música pensada (2013). Ha traducido libros de pensadores como Paul Ricoeur, Henri Meschonnic, François Jullien, André Neher o Pierre Bouretz. Es miembro, desde su fundación a mediados de los ‘90, del grupo de investigación sobre el judaísmo que ha dirigido el profesor Reyes Mate en el Instituto de Filosofía del CSIC.

Con este ensayo intenta hermanar su dedicación a la filosofía con una acusada cinefilia.

Autor; Alberto Sucasas. Editorial: Shangrila Ediciones, Páginas; 462

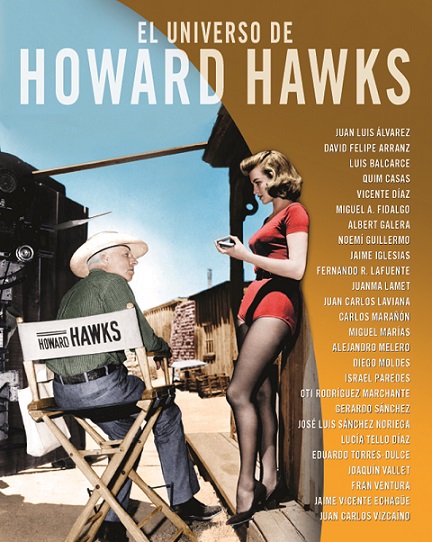

El universo de Howard Hawks

Es sin duda alguna uno de los grandes directores de la Historia del cine y de él se dice que nunca hizo una película mala. Tocó todos los géneros cinematográficos, dejando obras maestras en cada uno de ellos. Dirigió a muchas de las grandes estrellas de Hollywood sacando de ellas sus mejores interpretaciones. Howard Hawks fue capaz de crear un universo propio en el que el compañerismo y la camaradería se tornaban en valores absolutos y en el que la mujer era tan o más proactiva que el varón. Veinticinco prestigiosos críticos analizan en “El universo de Howard Hawks” todos sus films, sus colaboradores, sus actores, sus obsesiones, sus filias, sus fobias.

Autor; Miguel Marias, Fernando Rodríguez Lafuente, Eduardo Torres-Dulce. Editorial: NOTORIOUS EDICIONES, Páginas; 400

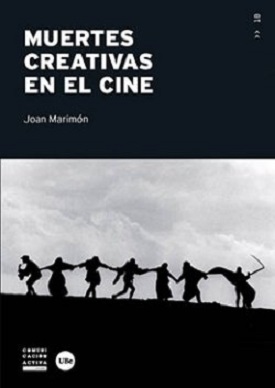

Muertes creativas en el cine

La muerte es un poderoso elemento dramático, el motor del drama por excelencia, el motivo perfecto para empujar al protagonista a la acción. Sin ella no hay relato, no hay historia, no hay, en definitiva, interés. La masacre en las escaleras de Odesa en El acorazado Potemkin, el gorila King Kong abatido por los aviones, el asesinato en la ducha en Psicosis, la desconexión de la computadora Hal en 2001, los disparos que acaban con la vida de Mary Corleone a la salida de la Ópera en El padrino III, el discurso de Roy cuando agoniza en Blade runner… Podemos afirmar que la mayoría de momentos icónicos del cine están relacionados con la muerte. Sin duda la muerte es, junto con el sexo, el recurso más fácil para atraer la atención del espectador. Pero este solamente guardará en la memoria aquellas secuencias que la presenten con grandes dosis de talento y creatividad. Sobre todo, si hay en ellas una promesa de renacimiento.

Autor; Joan Marimón, Editorial: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Páginas; 488

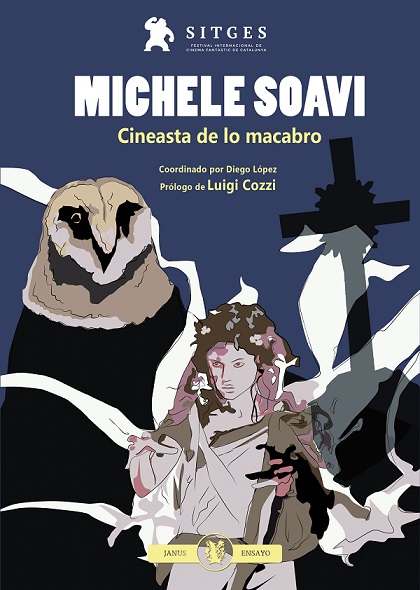

Michele Soavi. Cineasta de lo macabro

Michele Soavi es una figura a redescubrir del cine de terror italiano, un realizador revolucionario que concentra lo mejor del legado de Mario Bava, Sergio Martino, Umberto Lenzi, Antonio Margheriti o Lucio Fulci, sin renunciar por ello a un universo propi y único.

En su 51ª edición, Sitges dedica su libro oficial al director italiano Michele Soavi, el primer ensayo en castellano sobre la figura del maestro, un cineasta inconformista y siempre innovador. Editado por la Editorial Hermenaute y bajo el título Michele Soavi. Cineasta de lo macabro, la publicación repasa la carrera de uno de los realizadores más influyentes del cine italiano de terror reciente desde sus inicios como ayudante y aprendiz de Dario Argento.

El libro, elaborado por Gerard Casau, Manlio Gomarasca, Mike Hostench, Diego López, Lluís Rueda y Ángel Sala –con prólogo de Luigi Cozzi– incluye un estudio de sus films más emblemáticos (Aquarius, La secta, El engendro del diablo, Mi novia es un zombi, etc.) e incide en su etapa más desconocida como realizador en los márgenes del fantástico: thrillers policiacos y melodramas nutren su etapa posterior como director de televisión. Para muchos, Soavi es el último gran talento del cine italiano, concentrando las virtudes de maestros como Mario Bava, Sergio Martino, Umberto Lenzi, Antonio Margheriti o Lucio Fulci.

Autor; Varios autores, Editorial: Hermenaute, Páginas; 174

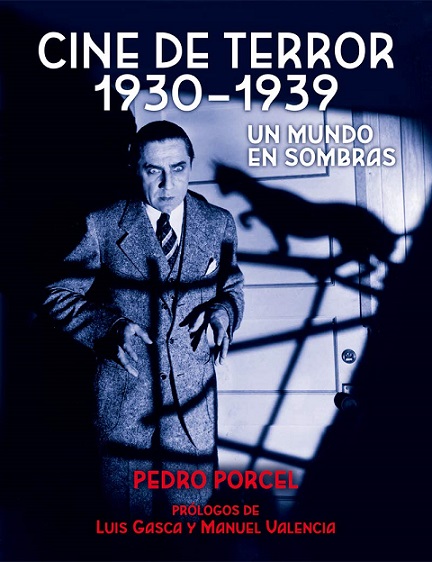

Cine de terror 1930 – 1939. Un mundo en sombras

No fue hasta la década de los treinta cuando el cine de terror llegó a convertirse en un género cinematográfico. Nutrido, en el plano argumental, tanto de referentes literarios como de obras teatrales, encontró en el expresionismo una estética de las sombras asumida de inmediato como propia. Con el componente industrial que conlleva cualquier género cinematográfico, el terror alumbró durante estos años decisivos los monstruos clásicos y un star system especializado –encabezado por astros como Bela Lugosi, Boris Karloff y Lionel Atwill, y arropado por una galería impagable de heroínas y secundarios–, al servicio de una serie de temas recurrentes gracias a los cuales directores estrella como Tod Browning o James Whale, y talentos de la talla de Edgar G. Ulmer o Karl Freund, desarrollaron su carrera y deslumbraron al mundo entero.

El presente ensayo analiza desde los hitos del género a los títulos más recónditos, aporta las claves para entender cada película y la trayectoria de sus artífices, y ofrece, en definitiva, una panorámica completa del periodo; pone de relieve el peso específico del terror en la Historia del cine y se detiene tanto en Hollywood como en otros rincones del planeta, con un capítulo dedicado al horror británico y otro donde se glosan las importantes contribuciones del cine mexicano, alemán o francés. Todo ello en una edición excepcional, enriquecida con imágenes, bibliografía, citas y una serie de manejables índices que aquilatan el valor de este libro como obra de referencia y consulta.

Autor; Pedro Porcel, Editorial: Desfiladero Ediciones, Colección: Moviola, Páginas; 392

R.W. Fassbinder. Solo quiero que me amen

Se derramó, gota a gota, sobre piedras calientes. Debajo de las piedras corría el agua negra del tabú, de lo que no se nombra ni se mira a la cara, de la violencia que puede diferirse pero jamás reprimirse del todo. Arriba de las piedras se alzaba el milagro del boom económico alemán, con sus fachadas orgullosas, su moral burguesa, su anhelo nostálgico del Heimat y su gran oportunidad perdida después de la guerra. La oportunidad de barajar y dar de nuevo, de partir del grado cero del horror para ajustar cuentas con un país, con una sociedad, con uno mismo. Él ajustó todas las cuentas, empujó todos los límites, mostró los mecanismos de la dependencia y la opresión. En cada esclavo vive un amo, amo y esclavo ejecutan sus transacciones comerciales, recorren un círculo trazado de antemano. La moneda letal se llama amor. Por amor se entrega y se daña, se libera y se martiriza, se mantienen las cosas como son. El amor es el virus, el laboratorio de la destrucción, la coartada del síndrome fascista. Él no podía parar. Fue el mismo en todas partes, del teatro al cine, de la película de gánsters al melodrama, del melodrama a la serie de TV, de la serie de TV a las producciones internacionales en pantalla. La pantalla era la caja donde guardaba sus espejos, sus maniquíes y sus flores. Creó un Hollywood en Baviera, una casa ambulante para su troupe, un reino de esta tierra para su familia anómala. Revisó críticamente la tradición, desmontó y contaminó, con desmesura y alta precisión, la noción de género. Todos los personajes tuvieron derecho a hablar, sin ser juzgados. Todos. “Soy indulgente al punto de la irresponsabilidad”, declaró Fassbinder.

Este libro no aspira a ser una revisión exhaustiva de su obra, porque no hay marco ni matriz para un hombre exhausto. Cada uno de los textos aquí reunidos opera en su individualidad y, en su conjunto, arman un caleidoscopio o un collage, y alientan el acercamiento a un cuerpo de trabajo que insiste en derramarse. Cuerpo anárquico a todo vapor, bestia de carga. Modo Fassbinder de consumación, arqueología de las emociones. Fassbinder como un síntoma y una provocación. Un desborde en la imagen, una historia de sueños y fantasmas. Una alucinación demoledora, un relámpago.

SUMARIO

Para Rainer, con amor y sordidez

Mariel Manrique

En los límites del Apocalipsis. La estética negativa de Fassbinder

Josep M. Català Domènech

Cambiar de imagen.

Deslizamiento del nazismo en el cine de Fassbinder

Gonzalo de Lucas

Describir (y descubrir) la explotación.

Sobre la esperanza y otras metafísicas en Fassbinder

Ignasi Mena

Fassbinder en la voz de los otros

José Luis Márquez

Cuatro planos para ver El mercader de las cuatro estaciones (1971)

José Francisco Montero

Estética teatral (masoquista) en Las amargas lágrimas de Petra Von Kant (1972)

Horacio Muñoz Fernández

El coraje también mata el alma.

Algunas notas sobre Effie Briest (1974)

Juan Gorostidi Munguía

Rainer Werner Fassbinder, Un año con trece lunas (1978)

Serge Daney

Los soñadores y los transnochados.

De La Chinoise (1967) a La tercera generación (1979)

Ricardo Baduell

Ecos de revueltas lejanas: Fassbinder, Glauber Rocha y El viaje de Niklaushausen (1970)

Albert Elduque / Mateus Araújo

Retratos en femenino del miedo a la soledad

Nekane E. Zubiaur

Veronika Voss, Rainer Werner Fassbinder (1981)

Serge Daney

Cómo librarse de Veronika Voss

Mariel Manrique

Trabajar la televisión. Las primeras series de Fassbinder

Fran Benavente / Glòria Salvadó Corretger

Instrucciones para sacar del armario a (o salir del armario con) los clásicos de la literatura. Fassbinder y la adaptación de Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin

Atilio Raúl Rubino

Fassbinder entre bambalinas.

El poderoso camino entre Artaud y Brecht

Patricia Carbonari

Querelle (1982). El imperativo de la imagen

Marco Antonio Núñez

Fassbinder con su propia voz

José Luis Márquez

Rainer Werner Fassbinder, importante por desparejo

Serge Daney

Autor; Jesús Rodrigo García (coord.), Editorial: Shangrila Ediciones, Páginas; 360

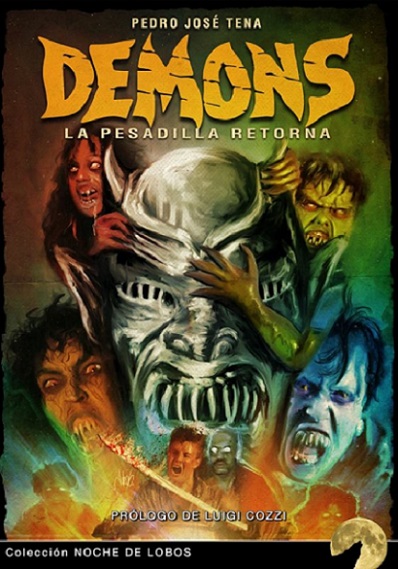

Demons: La pesadilla retorna

«Harán de los cementerios sus catedrales y de las ciudades vuestras tumbas», amenazaba Demons desde su mítico cartel, que prometía una sesión de terror inolvidable y extremo que cumplía con creces. La cinta dirigida por Lamberto Bava y producida por Dario Argento supuso uno de los últimos hitos del cine de género italiano, antes de que la censura ejercida por las cadenas de televisión aniquilara casi por completo esa filmografía llena de furia y sangre que encontró en esta película algo parecido a su canto de cisne. Pero antes, hubo tiempo de ver una secuela también reivindicable y que, con el tiempo, también ha adquirido estatus de culto.

¿Por qué Demons y Demons 2 causaron un impacto tan grande que aun hoy, treinta años después, sigue siendo palpable entre los fans del cine fantástico? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se hicieron? ¿Qué ha sido de quienes las hicieron posibles? ¿Por qué fueron tan importantes? Estas y otras cuestiones son las que intenta resolver Pedro José Tena en un libro fruto de la investigación llevada a cabo durante varios años, profuso en información y declaraciones inéditas, que ha contado con la participación de muchos de los que hicieron posibles estos hitos del horror transalpino.

Reservando este pack con el 5% de descuento, recibiréis junto a vuestro ejemplar un marcapáginas conmemorativo y un pack de cinco chapas diseñadas para la ocasión. Esta promoción está limitada a los 50 primeros ejemplares.

Incluye prólogo de Luigi Cozzi y numerosas entrevistas exclusivas: Lamberto Bava, Dardano Sacchetti, Sergio Stivaletti, Bobby Rhodes, Geretta Geretta, Fabiola Toledo, etc. La portada es obra de Jairo Guerrero.

Applehead Team inaugura la colección “Noche de lobos” con el libro “Demons: La pesadilla retorna”, de Pedro José Tena. La obra recoge la historia de cómo se rodaron “Demons” y “Demons 2”, dirigidas por Lamberto Bava y producidas por Dario Argento en 1985 y 1986 respectivamente, así como su influencia en el cine de terror posterior y su importancia dentro del cine de género italiano. El volumen incluye casi una veintena de entrevistas exclusivas con miembros del reparto técnico y artístico de ambas películas.

Envíos a partir del 29 de octubre.

Autor; Pedro José Tena, Editorial: Applehead Team, Páginas;

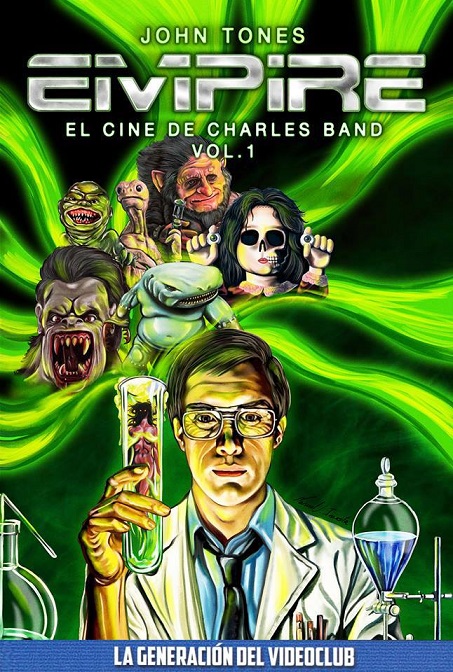

El cine de Charles Band, analizado por John Tones

Charles Band fue uno de los productores más prolíficos de la cara B de Hollywood durante los años 80 y 90. Su filmografía está repleta de títulos emblemáticos de la era de máximo esplendor de los videoclubes, esos templos analógicos donde las películas de Band encontraban el lugar idóneo para brillar, gracias a su desvergüenza, su utilización de conceptos básicos y efectivos y, también hay que reconocerlo, unas carátulas que se quedaron en la memoria de todos. Títulos como Re-Animator, Ghoulies, Robot Jox o Dolls hicieron las delicias de los gourmets del cine radioactivo y siguen siendo hoy admiradas por los espectadores más desprejuiciados y temerarios.

Empire: El cine de Charles Band Vol. 1 recoge en papel toda una época de experimentos imposibles, muñecos infernales y alienígenas rumbosos, analizada por un John Tones sin miedo alguno que se atreve a explicar el cómo, dónde y por qué de una filmografía apasionante y demoledora.

John Tones, experto en cine de género y analista de lo ignoto y aberrante, se zambulle en la producción de Charles Band para escribir un estudio sobre la filmografía del tótem de la serie B desde sus inicios hasta la creación y muerte de la productora Empire. Un segundo volumen, de próxima aparición, versará sobre la siguiente aventura de Band: Full Moon. “Empire: El cine de Charles Band Vol. 1” forma parte de la colección La Generación del Videoclub, de la que supone la sexta entrega.

Incluye prólogo de Xavi Sánchez Pons.

Podéis adquirir el libro haciendo clic AQUÍ.

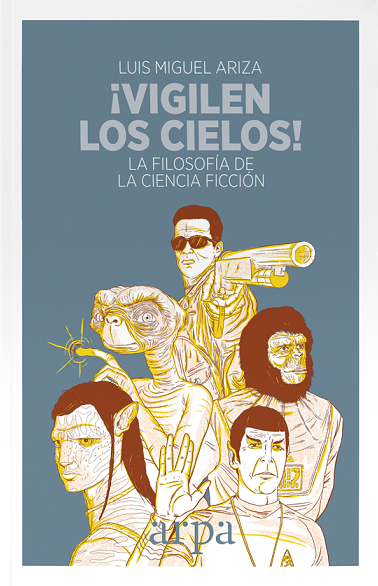

¡Vigilen los cielos! La filosofía de la ciencia ficción

¿Qué representa Neo en Matrix? ¿Es Star Trek una especie de visión optimista, liberal y cosmopolita de lo que podría ser el futuro de la globalización? ¿Por qué nos da tanta rabia que en Star Wars se repita siempre la misma batalla entre el bien y el mal? Es evidente que Independence Day es una película patriótica y nacionalista, pero ¿seríamos capaces de explicar exactamente por qué es así?¿Qué tienen en común nuestra sociedad y la de Matrix? ¿Qué ideologías políticas y ansiedades sociales se exponen en Terminator?

Las películas de ciencia ficción se nutren a partes iguales de una trama argumental y de reflexión filosófico-política. La ciencia ficción pretende entretener al espectador, pero también pretende activar su intuición crítica y creativa, su pulsión por saber y por pensar el mundo.

Luis Miguel Ariza, divulgador científico y gran experto en cine, abre una ventana al gran público para comprender mejor los principales mensajes filosóficos de veintidós grandes películas de todos los tiempos. A la vez que profundizamos en el significado de cada una de estas maravillosas narraciones visuales, el conjunto de estas reflexiones nos da las claves de lo que es y ha sido a lo largo de la historia este género fílmico, sin duda el que más mella hace en nuestro entendimiento y en nuestra imaginación.

Autor; Luis Miguel Ariza, Editorial: Arpa, Páginas; 256

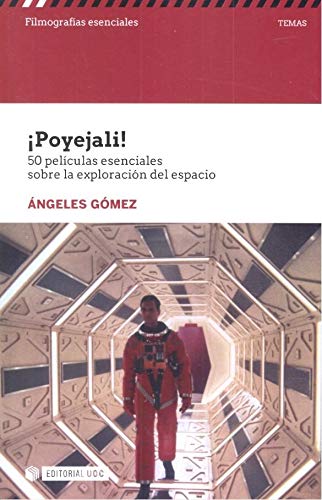

¡Poyejali!. 50 películas esenciales sobre la exploración del espacio

Tanto el cine como la exploración espacial surgen a partir de avances tecnológicos que hacen posible dos actividades que previamente solo podían suceder en el dominio de la imaginación: el abandono de la Tierra y la materialización animada y reproducible de la visión de un artista. Ambos sueños, transformados en realidades, se han retroalimentado en el tiempo, compartiendo elementos para que cada uno lleve a cabo sus propios objetivos: conocer y habitar nuevos lugares del universo, que a su vez se conviertan en nuevos escenarios y situaciones donde los cineastas puedan contar sus historias. Este libro, que desde su título parte del mensaje entusiasta con el que Yuri Gagarin salió de la Tierra a bordo de la Vostok 1 —¡Poyejali! (‘¡Vámonos!’)—, propone uno de los infinitos viajes posibles a través de las retroalimentaciones entre la historia de la exploración espacial y el cine.

Autor; Ángeles Gómez, Editorial: Colección: Filmografías esenciales, Páginas; 200

No Trespassing. De los cuerpos del cine a la conspiración contemporánea

El cine trabaja sobre los cuerpos porque él mismo es un cuerpo y, como todo cuerpo, opera de dos maneras: como el cine-organismo, cuerpo-engranaje en una cadena de montaje de partes ensambladas y firmes, o como el cuerpo heterogéneo cuyas partes exceden lo conjuntable, van más allá del lenguaje. El organismo cinematográfico opera convergencias en función de normas de escritura, cubre los huecos, enmascara los cortes. El Cuerpo cinematográfico sin Órganos diverge a partir del corte como región límite, como singularidad; opera la apertura del intervalo y explora las regiones entre los elementos, lo no conjuntable. Y es en esas regiones entre, en las regiones no conjuntables, donde la imagen se vuelve háptica, donde la imagen ejerce verdaderamente su “toque”, donde nos afecta más intensamente. Donde encontramos no ya una imagen del cuerpo sino una conspiración del cuerpo, una imagen-cuerpo.

El autor

Nacido en 1982, en Alicante, Christian Checa Bañuz ha desarrollado toda su actividad intelectual en Barcelona. Es Graduado en Cine y Audiovisuales, Licenciado en Filosofía y Doctor en Comunicación Social, además de profesor de Análisis Fílmico y Cine y Pensamiento en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC). Con una vocación profundamente analítica, sus investigaciones parten del trabajo con las imágenes cinematográficas y sus mecanismos de significación como puerta abierta a todo tipo de desarrollos conceptuales que las lleven más allá del cine, al territorio de la filosofía o, incluso, de la política..

Autor; Christian Checa Bañuz, Editorial: Shangrila Ediciones, Páginas; 378

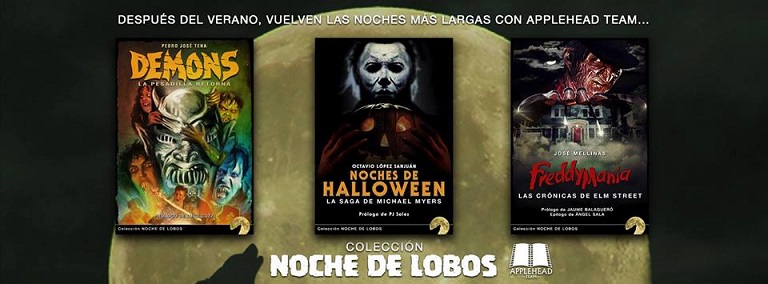

Applehead Team presenta la colección «Noche de lobos»

Los amantes del cine fantástico y de terror de nuestro país recuerdan todavía cómo, entre 1990 y 1993, cada domingo (a veces, de madrugada), Joan Lluís Goas les recibía desde el otro lado del televisor con el saludo «Buena luna, criaturas de la noche», antes de presentarles la película que tocara emitir esa semana. El programa se llamaba Noche de lobos, y su simple mención nos evoca tiempos en los que la televisión privada todavía estaba aprendiendo a funcionar y en los que aún había cabida para la experimentación, la sorpresa y la valentía. Gracias a esta ventana, muchos descubrimos clásicos de la Hammer, del giallo, de la serie B norteamericana, joyas del cine más oscuro e inquietante de diversas cinematografías… Y ese espíritu es el que Applehead Team quiere rescatar con una colección de libros titulada, precisamente, Noche de lobos, que cuenta además con el beneplácito del propio Goas.

Esta colección abre una nueva editorial dentro del ensayo cinematográfico: hay muchas pantallas que rasgar, pero de momento os podemos presentar los tres primeros títulos que estarán agrupados bajo el sello Noche de lobos.

DEMONS. LA PESADILLA RETORNA (Pedro José Tena)

El díptico dirigido por Lamberto Bava en 1985 y 1986 supone uno de los grandes hitos del cine de terror italiano de los 80, casi el canto de cisne de un género que estaba a punto de desaparecer en ese país y que después de estas dos películas sólo repuntaría en determinadas ocasiones. Este libro analiza por qué Demons y Demons 2 destacaron por encima de otras producciones del horror italiano de la época, por qué todavía hoy se sigue hablando de ellas y qué supusieron para un sistema de producción que entraba en agonía en aquellos momentos. Además, analiza su influencia en otros títulos y su relevancia persistente en convenciones de cine de terror. Pero, sobre todo, este libro es una historia oral de cómo se construyeron dos cintas fascinantes y amadas por miles de fans, con el relato en primera persona de quienes las hicieron posibles y que narran, asimismo, qué supuso Demons para sus carreras y cómo éstas han evolucionado o mutado desde entonces. Con prólogo de Luigi Cozzi, el libro incluye numerosas entrevistas exclusivas concedidas expresamente para esta ocasión por nombres como Lamberto Bava, Dardano Sacchetti, Sergio Stivaletti, Bobby Rhodes, Geretta Geretta, Fabiola Toledo, Coralina Cataldi-Tassoni, Karl Zinny, Simon Boswell, Virginia Bryant y otros ilustres invitados que podremos confirmar próximamente.

FREDDYMANIA. LAS CRÓNICAS DE ELM STREET (José Mellinas)

Si hay un asesino en serie cinematográfico que pueda equipararse a ídolos del rock en cuanto a su impacto en la cultura popular de los 80 y su celebridad mundial, ese es, sin duda, Freddy Krueger. Wes Craven lo creó para la magistral Pesadilla en Elm Street (1984); lo interpretó un Robert Englund en estado de gracia, quien quedaría marcado de por vida por el personaje. Freddy se instaló en la memoria colectiva (en nuestras pesadillas, en realidad) gracias a una de las sagas más longevas del cine de terror norteamericano, y también a otras apariciones multimedia que van desde una serie de televisión (Las pesadillas de Freddy) hasta videojuegos, pasando por cómics, figuras de acción o novelas. Este libro, que analiza la Freddymanía en todas sus vertientes, es el estudio definitivo sobre las historias que surgieron de Elm Street, desde sus orígenes hasta su remake, pasando por todas y cada una de sus manifestaciones audiovisuales, literarias o lúdicas. Incluye prólogo de Jaume Balagueró (director de Los sin nombre, Darkness o Rec) y epílogo de Ángel Sala (director del Festival de Sitges).

NOCHES DE HALLOWEEN. LA SAGA DE MICHAEL MYERS (Octavio López Sanjuán)

Hemos dicho que Freddy Krueger es el psychokiller más famoso de los 80, pero no se puede entender su figura (ni la de Jason Voorhees) sin la aparición en 1974 del Leatherface de La matanza de Texas (Tobe Hooper) ni, sobre todo, sin el fulgurante éxito que supuso la primera entrega de la saga protagonizada por Michael Myers, La noche de Halloween (1978), de John Carpenter. Este volumen recoge la génesis, desarrollo e impacto de este icono del cine de terror, con un desglose detallado de cómo se forjaron todas y cada una de las películas de la saga, además de un comentario crítico de todas ellas. Es una oportunidad única para comprender en su totalidad uno de los fenómenos del cine de terror más influyentes, lucrativos y longevos de la historia del celuloide. Pero además de esa apasionante historia repleta de machetazos, rostros inexpresivos y gritos desgarradores, lo que convierte en un libro único a Noches de Halloween es que se ha podido entrevistar en exclusiva para este texto a varios de los directores que han llevado a cabo su particular visión de este icono (John Carpenter, Rick Rosenthal, Tommy Lee Wallace, Dwight H. Little y Dominique Othenin-Girard). No falta tampoco un análisis del remake dirigido por Rob Zombie (ni su secuela), así como de la nueva entrega oficial que se estrenará en octubre de este mismo año.

Estos libros estarán disponibles próximamente en librerías, tiendas especializadas y puntos de venta habituales. Se ira anunciando la preventa de cada uno de ellos a medida que se acerquen los lanzamientos oficiales. Mientras tanto, como diría Joan Lluís Goas, buena luna a todos.

¡Esto es la guerra! 50 películas esenciales del cine bélico

“La violencia, ese instinto animal arraigado en el hombre desde tiempos remotos, se institucionaliza a través del Estado, poseedor de su monopolio bajo el amparo de la ley, para impartirse desde motivaciones supuestamente legítimas; entre otras, la de salvaguardar la paz social mediante esa represión que trata de mantenernos alejados de la barbarie. Intrínseca a esa prerrogativa del Estado está la facultad de obligar a sus ciudadanos a secundar esa violencia, aportando su sufrimiento e incluso su propia vida y la de sus seres queridos. El cine, reflejo de todas las facetas que engloba la existencia del ser humano, nunca estuvo al margen de la representación de la guerra, ya sea para apoyarla, para censurarla, para constituirse en mero testimonio histórico o incluso para utilizarla como un espectáculo más con el que distraer a la audiencia. La guerra es, por desgracia, ese elemento que siempre estuvo, está y estará presente en el devenir del género humano.”

En “¡Esto es la guerra!” ofrece una panorámica sobre el modo en el que el séptimo arte ha plasmado el hecho bélico a través de una personalísima selección de cincuenta títulos pertenecientes al denominado cine bélico. Clásicos como Sin novedad en el frente, Senderos de gloria, Apocalypse Now, Platoon o La chaqueta metálica son analizados a lo largo de sus doscientas páginas, junto con recreaciones históricas tipo El día más largo y boutades como la inclusión en el listado de los films de temática fantástica Aliens, el regreso, Deathwatch e Invasión a la Tierra.

Autor; Juan Andrés Pedrero Santos, Editorial: Col·lecció: Filmografías esenciales, Páginas; 200

Julio Diamante. Compromiso ético y estético de un cineasta

Cineasta, director teatral, guionista, poeta, activo militante político, profesor o gestor cultural son algunas de las ocupaciones que a lo largo de su vida ha desempeñado Julio Diamante. Quizá por ello ha sido tantas veces presentado como un autor polifacético. No son pocas las ocasiones en que los autores así calificados quedan exentos de un acercamiento a esas reconocidas múltiples facetas, siendo estudiadas, en el mejor de los casos, algunas de ellas y de manera parcial. Este trabajo pretende un acercamiento global bajo el convencimiento de que entre las muchas y muy distintas líneas de trabajo de Julio Diamante existen conexiones que permiten conocer más a fondo su personalidad y su obra.

Entre todas estas tareas abordadas por Diamante durante su extensa trayectoria, existe un aspecto común, el cine, y por ello esta dimensión se configura como el centro estratégico del estudio. Se analiza toda su obra cinematográfica, desde sus primeros cortometrajes en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) allá por los años cincuenta, hasta su más reciente película, La memoria rebelde (2012), pasando por todos sus filmes realizados en los sesenta años intermedios. Así, tanto a través del análisis de sus películas y de las vicisitudes administrativas de estas, como de los numerosos y no pocas veces accidentados sucesos acontecidos en los variados trabajos relacionados de una u otra forma con el cine en los que Diamante se ha visto inmerso (desde la docencia en la Escuela Oficial de Cinematografía hasta la dirección del Festival de Benalmádena, entre otros muchos), se ha buscado ofrecer una mirada a la historia del cine español a través del caso concreto de Julio Diamante, autor implicado como pocos en el desarrollo de la historia de nuestro cine.

El autor

Iñigo Larrauri Gárate

(Bilbao, 1981). Licenciado en Historia del Arte y doctor en Teoría, análisis y documentación cinematográfica. Actualmente es profesor del Departamento de Historia del Arte de la UPV/EHU y forma parte del grupo de investigación Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo (MAC). Ha colaborado en libros colectivos como Películas para la educación, editado por Carmen Arocena e Íñigo Marzabal (Cátedra, 2016), y ha publicado asimismo artículos sobre cine y otras artes en distintas revistas especializadas como L’Atalante, Eu-topías o Signa.

Autor; Iñigo Larrauri Gárate, Editorial: Shangrila Ediciones, Páginas; 514

Próxima publicación de Terror Molins: De Palma vs De Palma