Categoría: Libros

Weird TV

Al principio no había nada. Después llegó la televisión con una única cadena, que pasarían a ser dos y después tres, cuatro y cinco, y así hasta multiplicarse hasta el infinito, primero con la irrupción de la televisión digital y ahora con las plataformas de streaming.

En el mundo de las series de TV parece vivirse en un continuo «ahora» donde solo parecen tener importancia aquellas que generan más ruido en las redes sociales. ¿Dónde queda aquello que llamamos televisión de culto? ¿No debería, también, significar una mayor oferta televisiva la oportunidad de sumergirnos en el pasado y bucear a lo largo y ancho de la historia para redescubrir aquellas series que han quedado sepultadas por el torbellino de la actualidad?

Weird TV es un libro que desearía ser una cadena o una plataforma de streaming destinada a recuperar 47 series de género fantástico de las cuales no se ha hablado —o no lo suficiente— en nuestro país: se trata de series malditas, olvidadas, raras o exóticas que quizá pasaron desapercibidas, o tal vez consiguieron el éxito para después desaparecer de la memoria colectiva, pero que no han perdido ni un ápice de interés y están deseando ser recuperadas por todos aquellos amantes de la televisión de culto. Desde Max Headroom a Kolchak: The Night Stalker, pasando por Eerie, Indiana, Survivors, Belphegor: El misterio del Louvre o Quatermass. Todo ello en un libro escrito por Javier J. Valencia (Universo Twin Peaks, Terror Rural y Paganismo) que cuenta con las firmas invitadas de Jorge «Loser» Casanueva, Marcos Gendre, Xavi Torrents Valdeiglesias, Óscar Sueiro, Marc Muñoz, Dani Morell, Javier Ludeña y Víctor Castillo.

Autor: AA.VV, Editorial: Dilatando Mentes, Páginas: 542

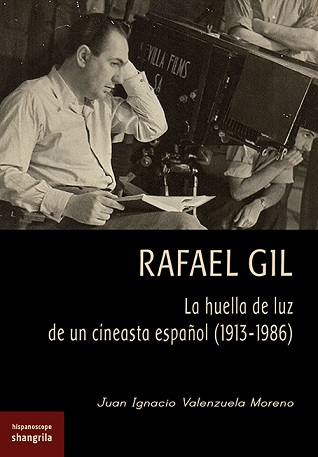

Rafael Gil. La huella de luz de un cineasta español (1913-1986)

Podría afirmarse que Rafael Gil (1913-1986), más que un prolífico director, fue un inquieto hombre de cine. Cinéfilo y crítico cinematográfico, documentalista y guionista, director y productor, fueron todas estas facetas las que conformaron su retrato profesional e hicieron de él la gran promesa del renacimiento de la cinematografía española tras la cruenta Guerra Civil que dejó un largo poso de amargura y un país desolado. Considerado oficialista y conservador por sus críticos, Rafael Gil planteó su profesión en comunión con los gustos del espectador, huyendo de la teoría de un único autor y confirmando su concepción de que el cine es un trabajo de equipo, resultado de la conjunción de esfuerzos de profesionales dotados de talento e iniciativa.

Sus inquietudes artísticas tuvieron su reflejo en sus magníficas películas de la década de los cuarenta (Huella de luz, El clavo, El fantasma y doña Juanita, La calle sin sol, Una mujer cualquiera). En cercana colaboración con el decorador Enrique Alarcón y el director de fotografía Alfredo Fraile, Gil fue capaz de dotar a nuestro cine de filmes de digna factura e interesante realización, herederos de las influencias hollywoodienses fruto de su empedernida cinefilia. Durante los años cincuenta, fue fiel a su compromiso con sus inquietudes políticas y religiosas gracias a su asociación con Vicente Escrivá y su productora Aspa Films dando lugar a notables películas como La guerra de Dios o Murió hace quince años, en la que se observa un Gil más maduro y con mayor pulso. El declive artístico, que no comercial, que se observó en su filmografía a partir de los años sesenta, con notables excepciones, se contrapone a una mayor actividad profesional al entrar en tareas productivas con la creación de su empresa Coral P.C. y, posteriormente, con los beneficiosos acuerdos de distribución con Paramount a través de Cinema International Corporation. En esa etapa, títulos como El sobre verde o la segunda versión de El hombre que se quiso matar, surgidos de necesidades de exhibición, se oponen a auténticos ejercicios fílmicos por recuperar los buenos tiempos con sus adaptaciones literarias clásicas de los años setenta.

Rafael Gil: La huella de luz de un cineasta español (1913-1986) ofrece las claves y distintas lecturas que se infieren de la obra del director madrileño, las directrices sociopolíticas que informan su cine, su cercana relación con la literatura, así como su obsesión por el perfecto acabado del filme y su intensa preocupación por consolidar la cinematografía española.

El autor

Juan Ignacio Valenzuela Moreno, nacido en 1975 en Bilbao, pero cordobés de sentimiento y adopción, es Licenciado en Derecho y en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Córdoba.

Durante su etapa universitaria colaboró en diversas publicaciones y actos relacionados con el Aula de Cine de la Facultad de Derecho, al tiempo que escribía reseñas en actividades cinematográficas de otros organismos como las organizadas por el Gran Teatro de Córdoba. Ha ejercido como docente en cursos de extensión universitaria relacionados con el cine y la música cinematográfica, escribiendo artículos sobre esta materia en plataformas digitales como Andalocio o CineHistoria.

Es autor del libro Georges Delerue. De la Nouvelle Vague a Hollywood (Ediciones Rosetta, 2019), nominado al mejor libro de cine en los premios ASECAN, y coautor de Cómo crear una película. Anatomía de una profesión (T&B Editores, 2008). Ha participado como ponente en el IV Congreso Internacional de Historia y Cine: Memoria Histórica y Cinema Documental (2014) y escrito artículos en revistas como Fotocinema, Fonseca, Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación y Sin final en el guion.

Doctor en Cine, dentro del Programa de Patrimonio Cultural y Territorio de la Universidad de Córdoba, con una Tesis Doctoral que lleva por título Revisión de la obra de un cineasta olvidado: Rafael Gil (1913-1986), bajo la dirección del Pr. Dr. Pedro Poyato Sánchez, con calificación Sobresaliente Cum Laude, que ha servido de base para este libro.

Autor: Juan Ignacio Valenzuela Moreno, Editorial: Shangrila Ediciones, Colección Hispanoscope libros, Páginas: 546

Cruce de fronteras en la ciencia ficción

Este libro propone examinar las novelas y películas de ciencia ficción estadounidenses contemporáneas desde la perspectiva de las construcciones y disoluciones fronterizas, es decir, observará las historias de SF a través de la lente de diversos enfoques teóricos. Cada uno de los cuatro capítulos tratará de analizar diversas reconfiguraciones de encuentros interculturales, interraciales, intermediales y entre géneros, al tiempo que se examinan temas específicos como la formación de identidades (narrativas), las (re)configuraciones de las imágenes de los cuerpos humanos/alienígenas, así como las manifestaciones de la alteridad en los espacios reales o digitales. Los capítulos tratarán de películas como Avatar, A. I., The Island, The Host, La invasión de los ladrones de cuerpos, etc., analizadas desde perspectivas poscoloniales, y de historias como Ready Player One, Tron y Tron Legacy en términos de identidades virtuales y posibles reconstrucciones de identidades humanas/artificiales en algo llamado «identidad terminal híbrida». Los cruces de frontera en términos de género -horror y ciencia ficción- se analizarán en la obra maestra de Ridley Scott, Prometheus.

Autor: Borbála Bókós: Editorial: Ediciones Nuestro Conocimiento, Páginas: 164

Conversaciones con Claude Sautet

Aunque en los años sesenta contribuyo al esplendor del cine policíaco francés con títulos como A todo riesgo, Claude Sautet se convertiría en la década siguiente en el gran cronista de las dudas y crisis sentimentales de una determinada burguesía. Gran director de actrices y actores, Sautet estableció una fecunda relación artística con Romy Schneider, pero también con Yves Montand, Michel Piccoli, o Emmanuelle Béart. Ha sido considerado el Ozu del cine francés. Las cosas de la vida, Max y los chatarreros, Ella, yo y el otro, Tres amigos, sus mujeres… y los otros, Una vida de mujer, Un corazón en invierno y Nelly y el Sr. Arnaud son los films más destacados en una filmografía relativamente corta, a la que conviene añadir sus trabajos como ayudante de dirección y, sobre todo su fructífera labor en calidad de guionista para otros cineastas.

El presente libro, el primero de una nueva colección impulsada por el Festival de San Sebastián y Filmoteca Vasca, acompaña la retrospectiva dedicada al director. Se trata de la traducción del volumen que recoge las conversaciones mantenidas entre Sautet y Michel Boujut, uno de los grandes expertos en la obra del director, en las que habla de temas y estilos, de cine y de jazz, las influencias externas, el trabajo con los interpretes las rivalidades entre ellos y ellas, la escritura, las raíces familiares, los problemas de producción, las complicaciones en los rodajes, la relación con los técnicos, la crítica, de donde surgen las historias y cuál es la mejor forma de trasladarlas a la pantalla. Cuenta con prólogos epílogos de Thierre Frémaux (director del Festival de Cannes y del Institut Lumière), el actor Daniel Auteuit y el cineasta y ex crítico Bertrand Tavernier.

Autor: Michel Boujut, Traducción Claudia Pena, Prólogo y prefacio de Thierry Frémaux y Daniel Auteuil. Posfacio de Bertrand Tavernier. Editorial: Festival Internacional de Cine de San Sebastián y Filmoteca Vasca, Páginas: 300

¡Esas mujeres! Retratos del Hollywood dorado

Mediante un estudio trenzado de los fundamentos de la puesta en escena, de la historia del arte, de la tecnología y de nuestra intimidad biológica, el retrato femenino se traslada del cine a la escritura alcanzando un grado de fascinación humana y analítica ajeno a cualquier idolatría. Un ejercicio donde adquiere importancia la instantánea de la palabra, su capacidad descriptiva, su fidelidad fotográfica. El despliegue de la oración como si fuera una pincelada, sus posibilidades para elaborar un discurso de reconocimiento y de respeto por los afectos. Ante estas imágenes importan la visión y la mirada, pero también la plasticidad del lenguaje, porque solo a través de su práctica conjunta conseguiremos dotarlas de profundidad y volumen. De la única pretensión de la paciencia, de la renuncia al academicismo, de la claridad intelectual y de una emoción sobrevenida, nace una perspectiva cultural y fisiológica donde la forma de un travelling y la geometría de un plano importan tanto como la expresión de un gesto, la amplitud de una sonrisa y la densidad de un hueso. En presencia de un rostro femenino, conscientes de la importancia de esta dimensión literaria del análisis, sabremos lo que puede una mujer.

Frente al sensacionalismo contemporáneo que se complace en promocionar la fealdad y la desdicha, en oposición directa a los que comercian con el odio y el vacío, recorremos el discreto camino de la estética que nos lleva de la intuición a la evidencia. Cultivar la mirada, la escritura y la lectura del retrato cinematográfico nos proporciona un sentido cabal de la convivencia y nos impregna con un tímido amor a la vida. No con voluntarismo crédulo, mas con un temblor cálido y sincero, con un sentimiento compartido donde no es necesario verlo todo al completo. Un espacio de imaginación, de memoria y de rigor donde, siguiendo la raíz etimológica de retrato, hacer revivir, devolver al presente a quien lo merece. Porque todas estas mujeres pretéritas propician el conocimiento, ofrecen esperanza y protección, ejercen de contrapeso al poder y nos rescatan del abandono. Venidas de la lejanía, de un Hollywood donde pensamos que siempre estuvieron cautivas, estas imágenes-madre nos ofrecen, en un acto de generosidad y liberación, múltiples maneras de habitar el mundo.

El autor

Roberto Amaba, Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, Máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid y colaborador del proyecto de investigación Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas: literatura, audiovisual y artes plásticas de la Universidad de Salamanca.

Autor de los libros Kino Delirio. En presencia de una imagen (2018) y Narración y materia. Supervivencias de la imagen cinematográfica (2019), editados por Shangrila. Ha divulgado en formato digital la miscelánea Fragmentos para una fisiología de la imagen (2017) y ha publicado ensayos, entre otros, sobre Jean Epstein, Alberto Cavalcanti, Paul Fejos y Mark Donskoi (Ártica Editorial), Guy Maddin, Forugh Farrojzad y Sergei Parajanov (Shangrila), Max Ophüls (Donostia Kultura), Anthony Mann (Ediciones Trea) y las fotografías de Abu Ghraib (Sial Pigmalión). Ha coordinado las monografías Pier Paolo Pasolini. Una desesperada vitalidad y Carretera perdida. Paseos con David Lynch (Shangrila). Su actividad investigadora se centra en las relaciones entre arte, literatura y ciencia.

Autor: Roberto Amaba, Editorial: Shangrila Ediciones, Colección Contracampo libros, Páginas: 240

WomanInFan. Topografía del género fantástico dirigido por mujeres

Los patrones culturales y sociales que imperan en la industria del cine han identificado tradicionalmente determinados géneros como propios de la sensibilidad femenina, confiando el liderazgo de proyectos dentro del terror, la ciencia ficción, la acción o del thriller, por ejemplo, a los hombres creadores; mientras que, por su parte, las mujeres no identifican el fantástico como un género a su alcance.

Y aunque han sido tradicionalmente ‘rara avis’, los largometrajes de género fantástico dirigidos por mujeres han surgido, sobre todo en los últimos años, dando paso a una cantera más que interesante en la que destacan nombres como Karen Arthur, Mary Harron, Claire Denis, Marina de Van, Jennifer Lynch, Kathryn Bigelow, las hermanas Wachowski, Karyn Kusama, Anna Biller, Julia Ducournau y un largo etcétera.

Este estudio sobre la mujer cineasta en el género fantástico aparece no exento de una polémica de fondo, surgida a raíz por supuesto de la mayor atención mediática hacia las mujeres y su vínculo con el terror: ¿debemos seguir exponiendo a la luz pública esta estadística minoritaria y el trato desigual de la industria hacia la mujer en el fantástico, o bien hay que comenzar a normalizar el trabajo de las cineastas en este terreno?

Quizás uno de los aspectos más estimulantes a corto plazo para la mujer en el género fantástico sea el poder configurar por fin su narrativa particular, mediante un enfoque o una sensibilidad diferentes, o no, pero en cualquier caso en proyectos firmados y liderados por ellas.

Libro oficial del SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

Autor: Libro coordinado por Mónica García Massagué con los autores Alan Jones, Diego López-Fernández, Domingo López, Heidi Honeycutt, Ángel Sala, Violeta Kovacsics y Jordi Sánchez-Navarro. Ilustración cubierta de Nora Montesinos García, Editorial: Hermenaute, Páginas: 204

Macros ocultas. Retrofuturos y universos virtuales en la ciencia ficción a propósito de TRON

Libro oficial del SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Hace cuatro décadas, TRON (Steven Lisberger, 1982) reveló un nuevo mundo. Un universo en el que la electrónica y la teoría matemática de la comunicación debían hacerse seductoras para el gran público, un mundo en que palabras como bit, transmisión o código iban a formar parte del vocabulario de los espectadores cinematográficos. En este libro volvemos la vista atrás y reflexionamos sobre lo que pudo haber sido y lo que finalmente fue, lo que queda de aquella película visionaria en la cultura visual contemporánea.

Autor: Coordinado por Ángel Sala y Jordi Sánchez-Navarro, con aportaciones de los propios coordinadores y Asier Mensuro, Elisa McCausland, Diego Salgado, Joan J. Pons, Marta Salicrú y Ben Cardew. Ilustración cubierta: Miki Edge, Editorial: Hermenaute, Páginas: 260

El banquete infame. Representaciones del canibalismo en el cine

A lo largo de este ensayo comprobaremos cómo el canibalismo en nuestra cultura y, de una manera muy especial en el cine, es una obsesión tan recurrente como aterradora, que subraya nuestro oscuro placer al contemplar, fantasear y, en ocasiones, divertirnos con historias bestiales y sanguinarias. En la mayoría de ocasiones, la crítica se centra mucho más en la violencia y el gore que en las posibles reflexiones serias sobre su significado profundo.

No obstante, aquí lo abyecto no es la inmundicia ni el sufrimiento que esta trae consigo, sino aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden.

El canibalismo, como abyección, es el peligro, humano e inhumano, físico y tangible, que nos empuja a transitar por espacios psicológicos, culturales, envenenados, al margen de la civilización, donde se concentran los recuerdos de una maldad pretérita fuera de toda lógica. El canibalismo equivale a mirarnos en un espejo y no hallar un significado lógico, conocido, a nuestra propia imagen.

Disfruten del banquete.

La obsesión cinematográfica por el caníbal es tan antigua como el propio cine. El primer acto de canibalismo real mostrado por el cine fue en Gow the Head Hunter (1928), un documental «etnográfico». Desde entonces han transcurrido casi cien años de películas sobre caníbales y canibalismo de todos los géneros y estilos imaginables.

Autor: Antonio José Navarro, Ilustraciones: Miki Edge, Editorial: Hermenaute, Páginas: 250

Jordi Grau. Un estudio cultural de su obra cinematográfica (1957-1995)

El cineasta Jordi Grau (Barcelona, 1930-Madrid, 2018) dirigió cerca de veinte películas entre dramas realistas, de terror, del destape, históricas y documentales. Igual que su nombre propio –antes más conocido como Jorge Grau– su obra se transformó en sintonía con los sucesivos cambios que se dieron en la sociedad española, desde la apertura del régimen franquista hasta el periodo democrático.

Catalán instalado en Madrid desde sus inicios en el cine a finales de los años cincuenta, participó en el rodaje de películas de Luis García Berlanga y de Sergio Leone. Sus primeros largometrajes en los sesenta –Noche de verano, El espontáneo, Acteón y Una historia de amor– le hicieron formar parte de las generaciones que renovaron el cine en España en esa década: la del Nuevo Cine Español junto a Carlos Saura o Mario Camus, y la de la Escuela de Barcelona con Vicente Aranda o Pere Portabella.

Con dotes para la pintura y el teatro, Grau supo dar una impronta artística a todas sus películas. Además, fue un profesional del cine que se adaptó al devenir de la industria. En los setenta hizo cine de terror, teniendo su mayor éxito internacional con la película de zombies, No profanar el sueño de los muertos. También dirigió La trastienda, uno de los títulos clave de la época del destape y la Transición, protagonizado por María José Cantudo. Muchos reconocidos intérpretes participaron en las películas de Grau, como Francisco Rabal, Fernando Rey, Sara Montiel, Lucía Bosé o José Sacristán.

Gran admirador de Luis Buñuel y del cine italiano, Grau estudió cine en Roma y tuvo a Federico Fellini como mentor y amigo. A través de una carrera diversa y personal, se interesó por retratar las vivencias de la sociedad a la que perteneció. Las relaciones de pareja conforman uno de los temas recurrentes en sus películas, planteando constantes alusiones al adulterio y a la hipocresía de la clase burguesa. Siempre poniendo en cuestión la moralidad católica y utilizando a su vez argumentos trascendentales como la muerte o la desigualdad en la sociedad de consumo. De modo que el análisis de la obra cinematográfica de Jordi Grau, desde 1957 hasta 1995, ofrece una mirada singular al cine y la producción cultural que tuvieron lugar en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

El autor

HUGO PASCUAL BORDÓN (Madrid, 1987). Ha impartido cursos de cine, cultura y lengua española en universidades de Estados Unidos, donde se doctoró con una tesis en torno a la obra de Jordi Grau. Ha presentado su trabajo en congresos y lo ha publicado en revistas académicas. También ha sido colaborador en la edición digital de la revista Fotogramas. Además de titulación en universidades de la Comunidad de Madrid, ha tenido estancias en Francia y Canadá, con estudios de cine y experiencia profesional en el sector audiovisual.

Autor: Hugo Pascual Bordón, Editorial: Shangrila Ediciones, Colección Hispanoscope libros, Páginas: 328

La tercera vía del cine español. Espejo de un país en transición

Durante los años setenta se produjeron toda una serie de cambios políticos, económicos, sociales y culturales que tuvieron su punto de inflexión en el final de la dictadura franquista. La Tercera Vía es el espejo donde pueden leerse muchas de estas transiciones. Impulsada por el productor José Luis Dibildos, se trató de una tendencia cinematográfica que apostó por comedias a medio camino entre el cine comercial y el cine de autor que incluyeran una leve perspectiva crítica. Siendo Ágata Films la productora que utilizó esta etiqueta para sus trabajos, hay que resaltar el papel de directores como Roberto Bodegas (Españolas en París, 1971; Vida conyugal sana, 1974; Los nuevos españoles, 1974) o Antonio Drove (Tocata y fuga de Lolita, 1974; Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe, 1975) y de actores como José Sacristán o María Luisa San José. Fuera de este círculo otros cineastas como José Luis Garci, José Luis García Sánchez, Jaime de Armiñán o Manuel Summers desarrollaron películas semejantes, aunque ninguno de ellos las calificó como Tercera Vía. Una visión de la realidad española desde el Séptimo Arte que combinó calidad y comercialidad, y que supo anticipar el consenso político que reclamaba el país tras la muerte de Franco.

Durante los años setenta se produjeron toda una serie de cambios políticos, económicos, sociales y culturales que tuvieron su punto de inflexión en el final de la dictadura franquista. La Tercera Vía es el espejo donde pueden leerse muchas de estas transiciones. Impulsada por el productor José Luis Dibildos, se trató de una tendencia cinematográfica que apostó por comedias a medio camino entre el cine comercial y el cine de autor que incluyeran una leve perspectiva crítica. Siendo Ágata Films la productora que utilizó esta etiqueta para sus trabajos, hay que resaltar el papel de directores como Roberto Bodegas (Españolas en París, 1971; Vida conyugal sana, 1974; Los nuevos españoles, 1974) o Antonio Drove (Tocata y fuga de Lolita, 1974; Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe, 1975) y de actores como José Sacristán o María Luisa San José. Fuera de este círculo otros cineastas como José Luis Garci, José Luis García Sánchez, Jaime de Armiñán o Manuel Summers desarrollaron películas semejantes, aunque ninguno de ellos las calificó como Tercera Vía. Una visión de la realidad española desde el Séptimo Arte que combinó calidad y comercialidad, y que supo anticipar el consenso político que reclamaba el país tras la muerte de Franco.

Autor: Ana Asion Suñer, Editorial: Laertes editorial, s.l. Colección Kaplan, Páginas: 380

Claude Lanzmann

El prestigio como cineasta de Claude Lanzmann (1925-2018) está inevitablemente asociado a «Shoah», la obra maestra de 1985. Supone, en efecto, una creación de referencia tanto por su propuesta de representación de lo en primera instancia irrepresentable (el exterminio nazi de los judíos de Europa), cuanto por la teorización subyacente de la problemática de la imagen en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la cinematografía de Lanzmann es mucho más vasta: un total de nueve películas que abordan los dos acontecimientos capitales del judaísmo en el siglo XX, la Shoah y el Estado de Israel. Este libro, partiendo de esa dualidad y del modo en que determinó la biografía del cineasta, propone un análisis pormenorizado, filme a filme, del conjunto de la producción del realizador francés. El recorrido permite detectar las tensiones estéticas pero también ético-políticas que atraviesan una filmografía renovadora y polémica. Por fin, una obra que da cuenta de todo Lanzmann.

Autor: Alberto Sucasas, Editorial: Cátedra, Colección Signo e imagen. Cineastas, Páginas: 448

Atrapados en estrecha compañía «Camuflaje y paranoia en La Cosa de Carpenter»

¿Cómo se sale del laberinto de El Resplandor? De ninguna manera. No hay salida. ¿Quién es quién en La Cosa y cuándo cae la última máscara? No se sabe. Lo sentimos, ninguna explicación es definitiva. La sospecha nunca desaparece del todo.

Los adultos que acudieron al cine en 1982 encontraron en MacReady a un hijo de Vietnam y del cine desencantado de los 70. Los adolescentes de 1982 vieron en MacReady a un héroe, emparentado con ese Han Solo que dispara primero. La siguiente generación descubre La Cosa gracias al videoclub. Para entonces, los espectadores han establecido ramificaciones que ligan a La Cosa con la literatura de terror, manuales de psicología, la Nueva Carne, los cómics y el cine de los 90. Con las redes sociales y la cultura del camuflaje asociada a ella, llega una diferente percepción del alienígena. Y en 2020 sirve como representación de las situaciones de confinamiento.

La paranoia remite al horror cósmico. A H. P. Lovecraft. A esos científicos y exploradores que pierden la razón cuando se enfrentan a la realidad siguiente: una humanidad insignificante, como una mota de polvo, ocupa un lugar minúsculo dentro un universo que la ignora.

El camuflaje remite al horror al vacío. A Thomas Ligotti. A esos tipos que se enmascaran como payasos y aceptan la realidad siguiente: una humanidad ridícula, con todos los individuos que la forman disfrazados de carnaval, actúa dentro de un teatro que está a oscuras y sin público.

Autor; Daniel Pérez Navarro. Editorial: Dilatando Mentes. Páginas: 226

Pasolini. El último profeta

Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922-Roma, 1975) fue poeta, narrador, ensayista, crítico literario y, como cineasta, autor de películas fundamentales como Teorema (1968), El Decamerón (1971) o la controvertida Saló o los 120 días de Sodoma (1975). Tras una difícil niñez y adolescencia, enfrentado a un padre tiránico y a los fantasmas de una homosexualidad incompatible con los cánones de la época, Pasolini ejerció como maestro rural en su Friuli natal; en los años cincuenta inició en Roma una valiosa aunque poco conocida trayectoria literaria en la que se refleja su temprano compromiso social y político con los más desfavorecidos y vulnerables, y que pronto fue respaldada por Natalia Ginzburg. Su filmografía, lírica y polémica a partes iguales, obtuvo muy pronto el respaldo de los grandes maestros del cine italiano.

Con un pulso narrativo sostenido de principio a fin, Miguel Dalmau narra los claroscuros y contradicciones de este gran intelectual europeo a los cien años de su nacimiento, y nos brinda las claves para entender una vida traspasada por una pulsión trágica —que terminó en su brutal asesinato en las playas de Ostia— y una obra literaria y fílmica que mantiene su plena vigencia en nuestros días.

El autor

Miguel Dalmau (Barcelona, 1957) es autor de biografías de referencia como La balada de Oscar Wilde, Los Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, Julio Cortázar y La gran ilusión. Ha cultivado casi todos los géneros de la novela en obras como La Grieta, El reloj de Hitler, La noche del Diablo y ¡Quiero vivir en América! Asimismo ha indagado acerca de la intimidad femenina y la historia del feminismo en El ocaso del pudor. Desde finales de los setenta ha trabajado como crítico literario, guionista radiofónico y columnista dominical en la prensa de provincias. En la actualidad colabora habitualmente en el diario La Vanguardia.

Autor; Miguel Dalmau Soler. Editorial: Tusquets Editores. Páginas: 548

Hombres a mano armada. El mundo de Sergio Sollima

Después de agotar la mitad de su tirada en poco menos de un mes de preventa, desde hoy jueves 4 de agosto se encuentra ya a la venta el cuarto volumen de La Biblioteca de La Abadía, Hombres a mano armada. El mundo de Sergio Sollima, en el que se realiza un recorrido por la edad dorada del cine de género mediterráneo a través de la trayectoria de uno de sus más ilustres realizadores, el romano Sergio Sollima (1921-2015). El guía de este viaje es Adrián Esbilla, uno de los mejores especialistas en cine popular de nuestro país, autor de los libros La historia del cine australiano o Al oeste del mito: 50 wésterns básicos, además de participante en numerosas obras corales y responsable de la imprescindible web Esbilla Cinematográfica Popular (https://esbilla.wordpress.com/).

Hombres a mano armada. El mundo de Sergio Sollima se erige así en el primer monográfico publicado en castellano sobre la carrera del cineasta italiano, especialmente recordado por su aportación al denominado spaghetti wéstern. No en vano, fue el autor de tres de los títulos más notables del estilo: El halcón y la presa, Cara a cara y ¡Corre, Cuchillo, corre! No obstante, sería injusto reducir la importancia de Sollima a estos tres únicos films. Máxime, cuando fuera del género realizó películas tan potentes como los thrillers Ciudad violenta y Revólver, además de ser el responsable de la adaptación a la pequeña pantalla del personaje creado por Emilio Salgari Sandokán, la serie protagonizada por Kabir Bedi que se convirtiera en todo un fenómeno popular a mediados de los setenta del pasado siglo.

Hombres destinados a destruirse, hombres contra el mundo y contra ellos mismos. Armados, violentos, románticos. El cine de Sergio Sollima destaca por su vigor, por su concisión y energía, en el contexto vibrante del cine de subgéneros europeo entre los años sesenta y los ochenta. Sus mejores aportaciones las realizó al wéstern –El halcón y la presa, Cara a cara– y al thriller – Ciudad violenta, Revólver– sujeto a los rostros icónicos de Lee Van Cleef, Tomás Milian, Gian Maria Volonté u Oliver Reed. Hombres que apostaban todo en aventuras que les enfrentaban a fuerzas fuera de su control. Sollima fue también un aventurero; antiguo miembro de la resistencia italiana, cuando el cine se fue apagando se refugió en la televisión, donde recreó un mito como Sandokán, otro hombre contra un mundo cambiante. Este volumen recoge toda su producción como cineasta, desde sus primeros trabajos como guionista, su debut en la dirección dentro del eurospy hasta sus trabajos finales para televisión. Una pequeña historia del cine italiano vista desde Sergio Sollima.

Autor; Adrián Esbilla. Editorial: La biblioteca de La Abadía. Páginas:

Historia(s) del Manga Moderno

Un recorrido por la historia del manga moderno, un fenómeno ligado a la evolución social, económica, política y cultural de Japón.

En plena reconstrucción tras la II Guerra Mundial, Japón ve cómo emerge el manga moderno y rápidamente se convierte en la forma de ocio preferida de sus ciudadanos. Durante décadas, será testigo de las inquietudes y los sueños de varias generaciones de japoneses; de las horas más oscuras y más felices del país.

La historia del manga, a la vez actriz y espectadora de su época, se halla inexplicablemente ligada a la evolución social, económica, política y cultural de Japón. Esencial en el día a día de sus habitantes y para su producto nacional bruto, el manga es una de las puntas de lanza del desarrollo internacional de la tercera potencia económica mundial.

¿Cómo logró alcanzar el mercado del manga los cien millones de ejemplares anuales en menos de medio siglo? ¿Quiénes son los principales agentes de esta increíble expansión? Descubre, a lo largo de las páginas y los años, los principales acontecimientos y artistas que han marcado la historia del manga moderno.

Autor; Matthieu Pinon y Laurent Lefebvre. Editorial: Héroes de Papel. Páginas: 208

La crueldad de las imágenes: Estética y política del cine

La virtualización del mundo se impone en la sociedad de control neoliberal. En contraste con la iconofobia posmoderna, este libro iconófilo confía en la fuerza de la imagen cinematográfica para combatir la pérdida de realidad en un mundo dominado por el simulacro y por pseudoimágenes como las publicitarias.

Antonio Rivera postula una nueva estética cinematográfica de la crueldad, que se funda en el reconocimiento de la precariedad de la imagen. Esto implica admitir la distancia insuperable entre la imagen y la vida, pero al mismo tiempo supone proclamar la potencia del montaje cinematográfico y de la mirada del espectador para «relacionar» la imagen con la realidad invisible y con la verdad.

La estética de Rivera se basa también en la sustitución de la estructura teológica-estética que adopta el modelo hollywoodiense del cine por una estética democrática que suprime toda jerarquía entre narrar y mostrar, entre documental y ficción, entre géneros o entre los diversos elementos del filme.

El pensamiento estético de este libro favorece la aparición de un nuevo espectador, capaz de realizar la tarea crítica –y política– de discriminar entre las imágenes con referencia en el mundo y las imágenes «idólatras» o abyectas sin sustrato real.

Autor; Antonio Rivera García. Editorial: Guillermo Escolar Editor. Páginas: 744

Ultraman. La guía definitiva 1966-1987

Eiji Tsuburaya fue todo un pionero en el mundo de los efectos especiales y en la materialización de sueños fantásticos en pantalla. Con su entusiasmo inagotable, y su intención incontenible de crear fábulas que divirtiesen e inspirasen a todo tipo de generaciones, bajo su productora Tsuburaya Productions creó en 1966 un personaje que estaba destinado a convertirse en uno de los iconos más incombustibles y brillantes de Japón y de la cultura pop. Aquella creación fue Ultraman, un superhéroe gigante procedente de más allá de las estrellas, que viene a nuestro planeta para defendernos de cualquier tipo de amenaza galáctica.

En este libro rendimos homenaje a tan insigne personaje, analizando desde la primera serie de 1966 titulada “Ultra Q” —aunque no aparece el personaje, sentó las bases para su llegada— hasta las primeras películas protagonizadas por el coloso sideral. Dentro de ese periodo, un nutrido grupo de expertos y entusiastas del personaje desglosan la génesis de cada una de las producciones, su filmación e impacto en la audiencia en esos primeros veinte años de vida en pantalla. Es así como Jonathan Bellés, Jaime Cortecero, Josan García, Frank Guerra, Octavio López Sanjuán, Israel Moreno, Rubén Ortiz, Adrián Roldán y José Luis Romeu se ocupan de explicar, venerar y poner en contexto las diferentes encarnaciones de este inolvidable luchador, brillante y contundente, que gobernó las infancias de todo el planeta.

En España pudimos disfrutar de algunas de estas series pobladas por rayos de energía, acrobacias impresionantes y gritos esforzados. A tal efecto se incluye también un completísimo recorrido de la emisión de las producciones en nuestro país, con entrevistas exclusivas a los actores y actrices de doblaje que nos hicieron volar junto a Ultraman en aquellos tiempos donde, al encender el televisor, podías contemplar boquiabierto a este gigantesco bienhechor darle su merecido a todo tipo de engendros surgidos de los peores rincones del cosmos.

De cada serie, además, se detalla una guía de episodios con datos reseñables y valoraciones personales que enriquecen la lectura y forman una visión total del desarrollo de la producción pertinente, configurando la más completa y única publicación en occidente dedicada al personaje.

Autor; Jonathan Bellés, Jaime Cortecero, Josan García, Frank Guerra, Octavio López Sanjuán, Israel Moreno, Rubén Ortiz, Adrián Roldán y José Luis Romeu. Editorial: Applehead Team Creaciones, Colección: Zapping Applehead. Páginas:

Juan Antonio Bardem (1922-2002). Un comunista en el cine español

Este año 2022 se celebra el centenario del nacimiento de Juan Antonio Bardem, uno de los cineastas españoles más destacados de todo el siglo XX. Dado el olvido con que las instituciones parecen estar tratando este acontecimiento, presentamos aquí una biografía divulgativa de su vida y su obra. En el texto analizamos su formación como cineasta tras nacer en el seno de una familia de actores, sus primeras colaboraciones con Luis García Berlanga, sus grandes obras censuradas por las autoridades franquistas (Muerte de un ciclista, Calle Mayor, La venganza), su comprometida condición de comunista (que le llevó a ser encarcelado en más de una ocasión), la decadencia y el discreto resurgimiento durante la transición y su lamentable etapa final, cuando solo se le reconoció su trayectoria como cineasta concediéndole el Goya de Honor en la gala de 2002, justo el año de su fallecimiento.

Autor; Eladi Romero Garcia. Editorial: LAERTES EDICIONES, Colección: KAPLAN. Páginas: 196

Lo que nunca volverá. La infancia en el cine

Desde los inicios del cine, la representación de la infancia en las películas siempre ha sido diversa, rica y con infinitos matices desde un punto de vista expresivo. De hecho, la relación entre los niños y la cámara, ya no solo por la fotogenia o la presteza comunicativa de los pequeños, sino por las decisiones que marcan el proceso creativo de los directores, nos lleva a considerar que la niñez en el cine se caracteriza por una singularidad que va más allá de un tema o un género. En “Lo que nunca volverá”, una veintena de autores indaga en esta posibilidad analizando distintas obras cinematográficas donde, entre otras cosas, se refleja una confrontación (que provoca extrañeza, trauma, descubrimiento…) entre dos mundos diferentes que existen simultáneamente: el infantil y el adulto. Con una reflexión que abarca clásicos indiscutibles (“Los cuatrocientos golpes”, “La infancia de Iván”, “El espíritu de la colmena”,”E.T, el extraterrestre”…) y filmes poco conocidos para el gran público (“Los niños nos miran”, “Viento en las velas”, “Dos por el precio de una”…), este ensayo colectivo deja ver aspectos reveladores sobre esta etapa de crecimiento y cambio. Además, las películas permiten un original recorrido de cómo se ha tratado la infancia desde el cine mudo hasta la actualidad, y por diferentes puntos del mapa, pasando al mismo tiempo por una estimulante y original selección de cortometrajes. Esta obra espolea la imaginación y pretende recuperar la mirada infantil de unos lectores que quizás hace tiempo dejaron de ser niños, pero con muchas ganas aún de recuperar ese espíritu infantil que hace observar el mundo de una manera especial.

Autor; Prólogo de Javier González de Dios y textos de Santiago Alonso, Ana I. Álvarez García, Cristina Aparicio, Anaís Berdié, Jesús Cuellar Menezo, Miguel Martorell, Mireia Mullor Vicedo, Diego Olmedo, David G. Panadero, Yago Paris, Laura Pavón Aramburú, Daniel Pérez Pamies, Álvaro Peña, Ignacio Pablo Rico Guastavino, Juanma Ruiz, Isabel Sánchez, Diego Salgado, Marian Salgado y Snuff. Editorial: Colección: Cineclub Applehead. Páginas: 422

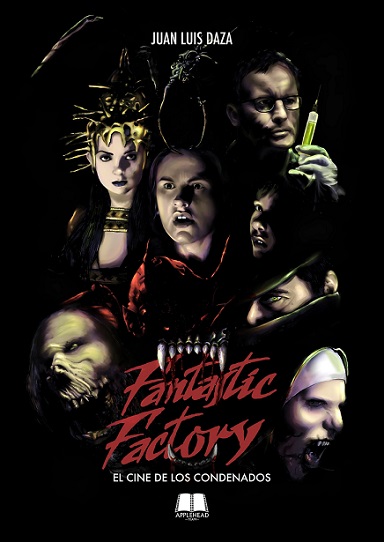

Fantastic Factory: El cine de los condenados

En el año 2000 el productor español Julio Fernández y el cineasta estadounidense Brian Yuzna se asociaron para crear una productora de cine de género con sede en Barcelona. A lo largo de cinco años y nueve películas, la Fantastic Factory intentó despertar del letargo el adormecido fantaterror español defenestrado por aquellos prejuiciosos incapaces de comprender que el cine debe ser sobre todo diversión y escapismo. Desde “Faust: La venganza está en la sangre” hasta “Bajo aguas tranquilas”, Fernández y Yuzna lucharon por un sector de la industria española necesitado de nuevas producciones que recuperaran el legado de aquellas obras de culto de los años 60 y 70 que atravesaron fronteras y dieron a conocer internacionalmente a autores como Narciso Ibáñez Serrador, Jesús Franco o Paul Naschy.

“Fantastic Factory: El cine de los condenados”, de Juan Luis Daza, es el primer ensayo a nivel mundial dedicado exclusivamente a la compañía catalana. Mediante declaraciones exclusivas en primera persona por parte de uno de los dos fundadores de la productora, el mismísimo Brian Yuzna, “Fantastic Factory: El cine de los condenados” supone un pormenorizado viaje por los orígenes de la productora, todas y cada una de sus nueve películas y el material original (literatura, cómics, sagas cinematográficas previas, hechos reales de la crónica negra española) en que se inspiraron, la desaparición del sello y su legado. A todo ello debemos sumar más de una decena de entrevistas a personalidades relacionadas con la productora, entre directores, intérpretes o guionistas que nos ayudarán a desentrañar y reivindicar aquella locura que nos hizo ver que en España otro tipo de cine era posible.

Autor; Juan Luis Daza, Portada: Carmen López. Editorial: Applehead Team Creaciones. Páginas:

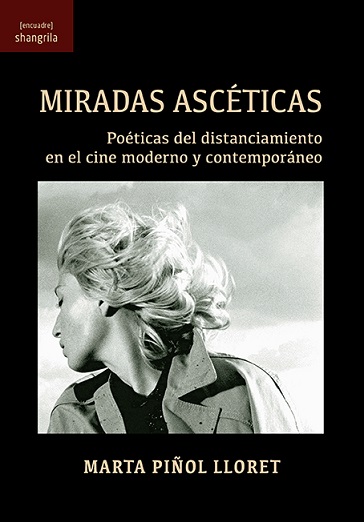

Miradas ascéticas. Poéticas del distanciamiento en el cine moderno y contemporáneo

Robert Bresson, Michelangelo Antonioni, Abbas Kiarostami y Lisandro Alonso nos han legado y transmitido sus miradas a través de sus obras. Un acto de ver y representar que catalogamos bajo la idea de ascetismo. Transitamos a través del cine moderno y sus derivas contemporáneas, y navegamos entre la opacidad, el distanciamiento, el extrañamiento, la sustracción, la austeridad, la pausa, el silencio, el azar o la desnarrativización, pero también el enigma, el secreto, lo inefable, la inaccesibilidad, la inmanencia y la trascendencia. Se trata de búsquedas estéticas subjetivas, nunca derivadas de imposiciones o limitaciones ajenas, sino fruto de una voluntad estética que conlleva apostar por la emancipación del espectador en el sí de obras que proponen una mirada ascética hacia lo real, con construcciones muy contenidas de la puesta en escena, de las narrativas y de la psicología de los personajes, acercándose a una indefinición o incluso a una ausencia.

Miradas ascéticas: poéticas del distanciamiento en el cine moderno y contemporáneo propone una constelación de autores para desplegar una aproximación transversal al cine y se articula a partir de cuatro ejes clave: el suicidio en Bresson, la incomunicación en Antonioni, el tránsito en Kiarostami y el extrañamiento en Alonso. Finalmente, en una coda se abordan otros cineastas que comparten rasgos de este ascetismo y, por ello, se consideran como cuerpos celestes que están más o menos cerca de los que conforman la constelación que se ha constituido, aunque algunos tienen una relación más tangencial u otros actúan más bien como satélites; entre otras figuras, encontramos a Wim Wenders, Carlos Reygadas, Wong Kar-Wai, Edward Yang, Hou Hsiao-Hsien, Tsai Ming-Liang, Jia Zang-ke, Andrey Zvyagintsev, Yorgos Lanthimos, Eugène Green, Aki Kaurismäki, Hong Sang-soo, Andrei Tarkovski, Yasujiro Ozu, José Luis Guerín, Darezhan Omirbayev, Nuri Bilge Ceylan, Carlos Reygadas o Sharunas Bartas.

El autor

MARTA PIÑOL LLORET, Profesora en la Universidad de Barcelona, también ha impartido clases en la UOC, en la UIC y en ESCAC, de Historia del Cine, Historia y Teoría de la Fotografía, Cine Documental o Dirección Artística. Cursó la licenciatura de Historia del Arte, el Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte y el doctorado en la Universidad de Barcelona, obteniendo en los tres casos premio extraordinario. Su tesis fue galardonada con el premio Claustre de Doctors de la UB. Es autora de los libros Europa como refugio. Reflejos fílmicos de los diversos exilios españoles (1939-2016) (Edicions UB, 2020) y Con las maletas a otra parte. La emigración española hacia Europa en el cine (Sans Soleil Ediciones, 2020), así como ha sido editora de múltiples obras, como Monstruos y monstruosidades (Sans Soleil, 2015), Relaciones Ocultas. Símbolos, alquimia y esoterismo en el arte (Sans Soleil Ediciones, 2018), entre otras, o ha coeditado, junto a José Enrique Monterde, Crónica de un desencuentro. La recepción del cine moderno en España (Ediciones de la Filmoteca, IVAC, 2015) y ha traducido varios volúmenes. Ha sido profesora invitada en la Université Toulouse Jean Jaurès y ha obtenido una beca de investigación del Harry Ransom Center (Austin).

Autor: Marta Piñol Lloret, Editorial: Shangrila, Colección [Encuadre], Páginas: 360

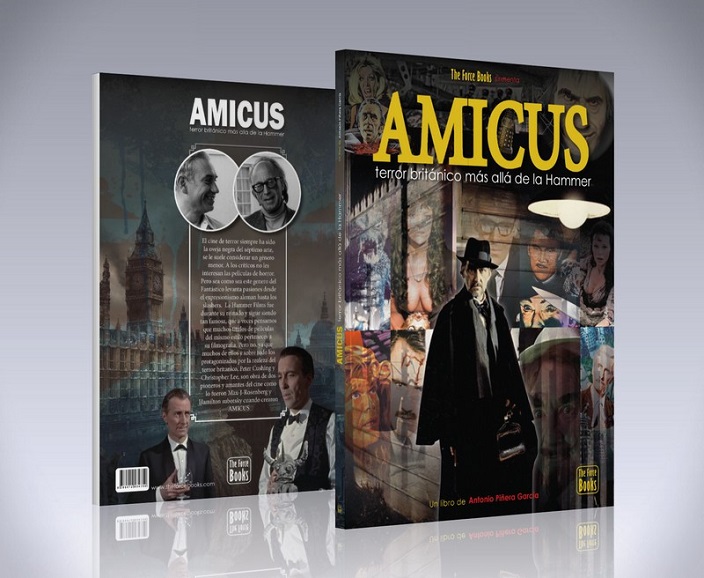

Amicus, terror británico más allá de la Hammer

El cine de terror siempre ha sido la oveja negra del séptimo arte. Se le suele considerar un género menor. A los críticos no les interesan las películas de horror. Pero, sea como sea, este género del Fantástico levanta pasiones desde el expresionismo alemán hasta los slashers. La Hammer Films fue durante su reinado, y sigue siendo, tan famosa que a veces pensamos que muchos títulos de películas del mismo estilo pertenecen a su filmografía. Pero no, ya que muchos de ellos, y sobre todo los protagonizados por la realeza del terror británico, Peter Cushing y Christopher Lee, son obra de dos pioneros y amantes del cine como lo fueron Max-J-Rosenberg y Hamilton Subotsky cuando crearon AMICUS.

Autor: Antonio Piñera García, Editorial: The Force Books, Páginas: 178

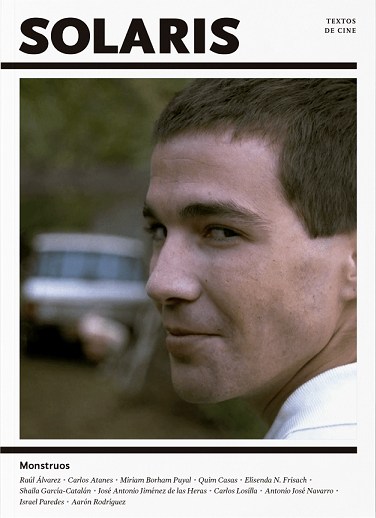

Solaris-Textos de Cine: Monstruos

¿De qué está hecho un monstruo? ¿Cuál es, en esencia, esa naturaleza primaria que lo constituye y lo funda monstruoso? ¿Qué parte de lo humano se activa con su presencia, se siente concernida y hasta se reconoce en la criatura monstruosa? ¿De qué es metáfora la figura de los monstruos que más nos han fascinado y atemorizado en el cine? ¿Cómo se ha empleado el lenguaje fílmico para su articulación en la pantalla? Corriendo hacia los monstruos, en lugar de huyendo de ellos, nos proponemos analizar la figura del monstruo tal como ha comparecido en la imagen cinematográfica, a ver si terminamos encontrándonos nosotros mismos.

Monstruos, pero no solo en el sentido de la criatura-monstruo, sino también en el de aquellos humanos que devienen monstruos, como los psicópatas o los torturadores, que nos acercan a lo abominable como un fenómeno íntimo y plausible. Nos adentramos en el análisis de lo insoportable en películas como Funny Games, Psicosis, Seven, Alien, La parada de los monstruos, El silencio de los corderos, el imaginario de Frankenstein, el repertorio monstruoso de Cronenberg, etc., y nos sumergimos en la reflexión del cine mismo como monstruo y su construcción iconográfica sobre la pantalla.

Este volumen temático de SOLARIS contará con los textos de reflexión y el pensamiento de autores multidisciplinares: analistas fílmicos y textuales, psicoanalistas, cineastas y autores especializados en el estudio de la imagen de ciencia ficción, que nos devuelven una estampa peligrosamente reconocible de eso que se nos resiste bajo el semblante de lo monstruoso.

Índice

Prólogo

Elisenda N. Frisach

En la oscuridad… Estética cinematográfica del monstruo

Antonio José Navarro

Diabolus in imago

Raúl Álvarez

La monstruosidad de Frankenstein y su criatura: los límites de la empatía

Miriam Borham Puyal

Formas monstruosas en Psicosis

Israel Paredes

Cine-monstruo

Carlos Losilla

Algunas sucias lecciones. Seven (David Fincher, 1995)

Aarón Rodríguez Serrano

Lo que se ve y lo que se oculta. La evolución del concepto de lo monstruoso en el cine de David Cronenberg

José Antonio Jiménez de las Heras

Monstruos invisibles

Carlos Atanes

La vida dolorosa de los desechados

Quim Casas

Miedo a perder las formas y otros avisos de la enunciación psicópata en Funny Games

Shaila García-Catalán

Autor: Varios, Editorial: SOLARIS, Textos de cine, Páginas: 206

Hollywood y la Guerra contra el Terror

En el transcurso de casi dos décadas, Hollywood se ha convertido en una verdadera (y atormentada) conciencia y memoria colectiva en relación con el 11-S y la Guerra contra el Terror. Si alguien hubiese vivido en completo aislamiento todo este tiempo, sin leer ningún periódico, revista o libro, ni haber visto un informativo televisivo o escuchar la radio, viendo únicamente el cine y la televisión de Hollywood, podría hacerse una idea bastante precisa de que fue el 11-S, por qué y cómo se ha desarrollado la Guerra contra el Terror, cuál es la percepción que los estadounidenses tienen de sí mismos y de otros países o culturas, y que sentimientos les provoca enfrentarse a su maldad, a su rabia, a su miedo, a su sufrimiento. En la presente obra se analizan numerosos documentales, cintas de ficción y productos televisivos de diferentes estilos, dramaturgias e ideologías, un espacio de debate, de disputa, en que los espectadores adquieren conciencia de su posición cultural y política frente a semejante conflicto.

Autor: Antonio José Navarro, Editorial: CATEDRA PIRAMIDES, Páginas: 384

Cómics en pantalla: Adaptaciones al cine y televisión (1895-1989)

Los cómics parten de una premisa esquemática para sintetizar la trama usando recursos estilísticos propios. Un hombre apuesto con amplio mentón como Dick Tracy o Flash Gordon se asocia con el héroe desde el primer instante. Un personaje de cómic se caracteriza por su impacto inmediato, y como tal puede conducirnos por un relato de aventuras, detectivesco, terrorífico, del Oeste… Sabemos lo que es un héroe de cómic, lo sabemos intuitivamente, y sabemos que los hay en todos los escenarios posibles.

Las películas basadas en cómics no se cuentan por docenas, ni tampoco por cientos: se cuentan por millares. Hay miles de ellas. Una deuda incomprensible: el Séptimo Arte no puede mirar por encima de hombro al Noveno Arte. Como un remedio para el olvido, nuestro estudio hace un esfuerzo por recuperar un volumen importante de la producción cinematográfica del siglo XX sepultada en los archivos, subestimada, fuera de toda consideración o simplemente desconocida. Por el interés que suscitan las superproducciones de hoy basadas en héroes de cómic, conviene revalorizar el cine adaptado enmarcándolo en una dinámica con más de un siglo de antigüedad, repleta de perlas maravillosas esperando ser redescubiertas y estimadas en el s. XXI.

Índice

Introducción

-

Los primeros cómics adaptados

-

Cine sonoro y seriales cinematográficos

-

Patriotismo y televisión

-

América en la encrucijada. Cómics y pop-art

-

Rumbo a las superproducciones

Conclusiones

Filmografía (guía cronológica)

Índice por títulos

Índice por autores

Bibliografía

Autor: Héctor Caño Díaz, Editorial: Prensas de la Universidad de Zaragoza, Páginas: 362

La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine

¿Hasta qué punto son originales los argumentos cinematográficos? Un siglo después de los Lumière, el cine demuestra ser el gran fabulador de nuestro tiempo, el arte que ha actualizado las narraciones fundamentales de la historia de la cultura. La semilla inmortal–título de bella filiación platónica– rastrea los motivos argumentales que se repiten en el cine de todos los tiempos y lugares, mostrando su relación original –no siempre consciente– con los relatos anteriores. Las películas se constituyen así como una etapa fértil en esa continuidad narrativa germinal a la que hace referencia el título: obras que son fruto de un legado anterior y que son capaces de generar uno nuevo.

En el libro, los autores nos proponen un recorrido por las grandes películas de la historia del cine y crean sorprendentes y apasionantes relaciones con esos relatos fundacionales de la ficción universal. Así, descubrimos a Ulises errando en los desiertos del western, a la Cenicienta convertida en corista de Broadway, a Macbeth encarnado en la trágica figura de un gángster, a Edipo descubriendo su culpabilidad en un viaje interplanetario, o a Orfeo renacido como director de cine. Gracias a esta indagación comparada, y al juego de espejos que propone, los autores consiguen una nueva y apasionante manera de acceder al cine como un arte joven, impertinente, integrador, de todo punto imprescindible para establecer la plenitud de la ficción contemporánea.

Autor: Jordi Balló, Xavier Pérez, Editorial: ANAGRAMA, Páginas: 384

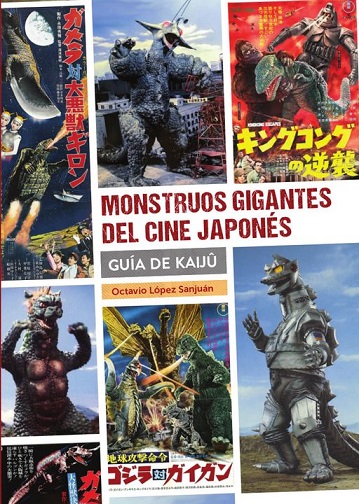

Monstruos gigantes del cine japonés. Guía de Kaijû

Monstruos gigantes del cine japonés recoge la rica fauna que puebla el kaijû eiga; todos y cada uno de las criaturas que anduvieron junto a Godzilla, Gamera, Rodan, Mothra y demás titanes. Dientes lacerantes, dragones tricéfalos, cuernos afilados o corazas impenetrables —sin olvidar rayos de energía de cualquier color posible—, se podían ver en las bestias que plagaban estas producciones.

La influencia de este cine ha sido inmensurable, y así ha sido su impacto en los sueños y pesadillas de millones de espectadores y de amantes del género fantástico a lo largo de varias generaciones.

Esta guía recorre todos los kaijû, de la A a la Z, que rugen a pleno pulmón y pisotean ciudades sin parangón, en una galería explosiva de color y destrucción.

Autor: Octavio López Sanjuán, Editorial: DIABOLO, Páginas: 320

2001 entre Kubrick y Clarke

La realización de 2001: Una odisea del espacio, es tan épica como los acontecimientos que narra la película y, hasta ahora, igual de misteriosa. En 1964, tras terminar Doctor Strangelove, Stanley Kubrick dudaba de si podría repetir el éxito. Considerando ideas sobre temas candentes, conoció a Arthur C. Clarke, y se decidió por la ciencia-ficción. Cuatro años más tarde y tras un titánico esfuerzo, salpicado de dudas, experimentos, genialidades, deudas, amenazas y crisis nerviosas salió a la luz 2001. Fuentes inéditas, documentos de producción de la película y correspondencia entre escritor y director. La obra relata, por primera vez, la odisea técnica y artística de los dos autores y arroja luz sobre su no siempre fácil relación y revela detalles hasta ahora desconocidos.

Autor: Filippo Ulivieri, Simone Odino, Editorial: Plan B Publicaciones, S.L.; Páginas: 184

Simetrías. Los 5 actos en las películas de John Ford

De una incomparable familiaridad con el legado clásico y moderno del cine, del estudio exhaustivo de sus películas y de los rasgos de estilo de sus cineastas, nace el Paulino Viota teórico, ese sabio que ha plantado en artículos, libros, conferencias y cursos la fructífera semilla de su apasionamiento, marcando a varias generaciones de cinéfilos mediante la finura del análisis, la argumentación audaz y la iluminación arrebatadora. Fue, como bien se ha dicho, la opción elegida para seguir siendo creativo, para hacer cine de otra manera, cuando su carrera de cineasta se vio desgraciadamente truncada. En «Simetrías. Los cinco actos en las películas de John Ford», catorce títulos del director de Fort Apache o The Searchers son desmenuzados para hacer comparecer a su cineasta-constructor, demiurgo tras las apariencias que apuntala la narración y gestiona su memoria esa guía afectiva del espectador atento a partir de cinco actos, unidades de sentido de raigambre mítica relacionadas entre sí por simetrías y correspondencias que explican la pregnancia del cine fordiano. Así, Paulino Viota, con una clarividencia que se impone a la hybris, nos faculta a comprender y sentir la parte sumergida que sustenta la punta visible de ese imponente iceberg llamado John Ford; y mientras, el lector, en justa proporción, celebra el trabajo minucioso y callado, la tramoya de diagramas y esquemas que el analista ha ido desarrollando durante años para poder arribar a sus emocionantes conclusiones, aquí donadas con la generosidad que todos conocemos y admiramos en él.

Autor: Paulino Viota Cabrero, Editorial: Athenaica, Páginas: 256

El cine de Marco Bellocchio. Rabia, desencanto y lucidez

Esta aproximación totalizadora a la obra de Marco Bellocchio –la primera en español dedicada al cineasta italiano– es un recorrido por su amplísima y heterogénea obra cinematográfica, que abarca sesenta años, y casi cuarenta largometrajes de ficción, otros tantos documentales, cortometrajes y obras experimentales. En este viaje literario queda patente la idiosincrasia de un artista algo atormentado por los fantasmas y con una particular conexión con la familia, presente desde su ópera prima, la emblemática Las manos en los bolsillos, que revolucionó el panorama cinematográfico y político en su día.

La obra de Bellocchio transita desde su primera época, la de la rabia revolucionaria, que incluye otras obras de notable impacto, en pleno periodo del esplendor del cine italiano de los años sesenta y setenta, como La Cina è vicina, Noticia de una violación en primera página o Marcha triunfal, pasando una etapa de desencanto, presidida por la inmersión psicoanalítica y el sexo, que se sintetiza en el escándalo provocado por la explicitud erótica de El diablo en el cuerpo, hasta culminar en la madurez lúcida de obras maestras como Buenos días, noche o la reciente El traidor. No obstante, hemos de advertir que resulta casi una profanación tratar de encorsetar a un cineasta que permanentemente se rebela contra la expectativa creada, y que hace precisamente de la ruptura formal y discursiva, a veces consigo mismo y con su arte, una de sus señas de identidad. Todo está mezclado en el universo bellocchiano, y en todas sus obras, en las primeras y en las últimas, aparecen sus obsesiones, sus madres impasibles, sus inconformistas antropológicos, sus espejos que rasgan la frontera entre la realidad y la ficción, el sueño y la razón, o la cordura y la locura, aunque sea bajo formas dispares.

Es esta una de las características más loables del cineasta, capaz de mezclar sin posos la reflexión lucida sobre la realidad sociopolítica de cada tiempo, con una mirada de surrealismo costumbrista. El parsimonioso Bellocchio, al que siempre puede uno identificar entre sus personajes, tan pronto histriónico y visceral, arrollador en su locuacidad, como abrumado, tímido y expectante, sigue detrás de una cortina observando el mundo con su mirada dual, con su habilidad para ofrecer la reflexión humanista y el vértigo ante el caos.

El autor

RICARDO JIMENO ARANDA (Valladolid, 1984) es licenciado en Comunicación Audiovisual y en Ciencias Políticas y se doctoró con una tesis sobre cine político centrada en las figuras de Costa-Gavras y, precisamente, de Marco Bellocchio. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte las asignaturas Historia del Cine y Narrativa Audiovisual. Entre sus escritos pueden citarse diversos artículos y colaboraciones académicas sobre cine, ideología y política, centradas en el cine italiano, en la figura de Jorge Semprún, en el wéstern norteamericano, o en la representación del terrorismo en el cine español. Ha sido coordinador del libro La infancia en el cine (Fragua, 2020) y ha colaborado puntualmente en revistas como Miradas de Cine, particularmente realizando entrevistas a directores como Bong Joon-ho, Richard Lester, Volker Schlöndorff, Pino Solanas, Carlos Saura o el propio Bellocchio. Además, en la faceta creativa, es autor de diversos trabajos documentales, cortometrajes y videoclips. El cine de Marco Bellocchio. Rabia, desencanto y lucidez es su primer libro escrito en solitario.

Autor: Ricardo Jimeno Aranda, Editorial: Shangrila, Colección Trayectos libros, Páginas: 500

Lucifer, pacto fáustico y posesión demoníaca