Un año más vuelve el cine de verano al jardín del Edificio Sabatini. Esta nueva edición está dedicada a los monstruos que pueblan el imaginario colectivo y suelen ser la representación del mal, pero también de lo raro, marginal e inadaptado. Cada viernes y sábado de julio y agosto este ciclo convoca en el Museo un bestiario de vampiros, brujas y otros seres especiales: un aquelarre de desviados y heterodoxos para compartir fobias históricas, fabular sobre el rechazo a la norma y ofrecer una mirada alternativa de lo monstruoso a través del cine.

Organizadas en diferentes programas temáticos, se reúnen películas de épocas y latitudes diversas: cine de terror clásico, moderno o contemporáneo procedente de Latinoamérica, Asia y Europa, cada tiempo y cada lugar con sus códigos, ansiedades y miserias. También de distintos géneros: cine clásico, independiente, de autor, de culto y, por primera vez en el programa de verano, cine de animación para el público infantil y familiar.

Bestiario. Vampiros, brujas y otros inadaptados muestra películas que reflexionan sobre los monstruos ocultos en la actualidad y la corta distancia que separa lo normal de lo abyecto. Este ciclo de verano está habitado por monstruos furibundos y bondadosos; hombres lobo pequeños y confundidos; cuerpos inanimados que han recibido el don de la vida; vampiros criminales, capitalistas y también anticapitalistas; brujas empoderadas y feministas; monstruos nucleares salidos de las profundidades del mar; espíritus de mujeres condenadas que buscan venganza y, al mismo tiempo, asumen la psicosis de un tiempo histórico catastrófico; y, sobre todo, inadaptados que han sido condenados a ser monstruos contra una normalidad más tirana de lo que parece.

Esta es una oportunidad para pensar tanto en la otredad como en lo que nos acerca y aleja de un mal ubicuo y cambiante, también para aproximarnos a los orígenes del cine como un medio-monstruo, un artefacto dador de vida a través del movimiento y devorador del tiempo. En última instancia, el ciclo, con su galería de descartes y desviados, formula un hechizo para repensar lo natural y la norma, el miedo y el tabú.

Programa

Alumbrar al monstruo

Programa 1

Este primer programa en el marco de la celebración en Madrid de la semana de reivindicación de la diferencia y los derechos del colectivo LGTBIQ+, consta de dos películas: una contemporánea y otra clásica. Ambas tratan sobre parejas queer que conciben y crían a dos incomprendidos.

Viernes 7 de julio, 2023 – 22:00 h

Sesión 1

Marco Dutra y Juliana Rojas. As Boas Maneiras [Los buenos modales]

Marco Dutra y Juliana Rojas. As Boas Maneiras [Los buenos modales]

Brasil, 2017, color, VO en portugués con subtítulos en español, 135’

—Con la presentación de Territorio Doméstico

Una película de hombres lobo, pero especialmente sobre sus madres. Empieza con una mujer rica entrevistando a una pobre. Ana está embarazada y busca una niñera para su hijo, alguien que también la ayude en la casa; Clara necesita un trabajo y un lugar para vivir. Del padre del niño no se sabe nada: apareció misteriosamente una noche de fiesta y desapareció al día siguiente. En medio de esa intimidad, primero fabricada por el trabajo y luego por el deseo, Clara comienza a ver cosas extrañas: cada luna llena Ana parece rehén de un encantamiento y sale a caminar por la ciudad buscando pequeñas presas que no recuerda al día siguiente. Entre el terror, el melodrama y el musical, Los buenos modales está dividida en dos partes: la primera es la espera de un niño que nace en un barrio rico, la segunda es la vida de ese niño extraño en un barrio pobre.

Sábado 8 de julio, 2023 – 22:00 h

Sesión 2

James Whale. Frankenstein [El doctor Frankenstein]

James Whale. Frankenstein [El doctor Frankenstein]

Estados Unidos, 1931, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, 71’

Del clásico de Mary Shelley se han realizado numerosas adaptaciones. Algunas de ellas se han vuelto de culto: así ocurre con El doctor Frankenstein, dirigida por James Whale, uno de los pocos directores del cine clásico de Hollywood abiertamente homosexual. Durante más de veinte años el estudio Universal dedicó una buena parte de su fuerza de trabajo a producir películas de terror y, con ellas, estrellas monstruosas. El actor Boris Karloff fue uno de los más célebres, su gesto petrificado inmortalizó el rostro de la bestia creada por el doctor Frankenstein. En esta película un hombre y su secuaz se obsesionan con la posibilidad de crear vida desde su laboratorio.

¡Que viene la bruja!

Programa 2

Para la cultura occidental, la bruja representa un saber arcano, esotérico e irracional. También simboliza la misoginia a lo largo de la historia: la persecución y el ajusticiamiento de mujeres independientes y poderosas, como Juana de Arco y Marie Laveau. En esta doble sesión se proyecta una película de culto sobre las causas e historia de la persecución a las brujas, seguida de un giro de tuerca lúdico con las aventuras de dos amigas (una de ellas bruja) en el París más irreverente.

Viernes 14 de julio, 2023 – 22:00 h

Sesión 3

Benjamin Christensen. Häxan [Häxan. La brujería a través de los tiempos]

Benjamin Christensen. Häxan [Häxan. La brujería a través de los tiempos]

Suecia, 1922, b/n, VO con subtítulos en español, 105’

-Con la presentación de Memoria de las Brujas

Admirada joya del cine mudo, censurada durante décadas y presentada aquí en una nueva versión restaurada del Svenska Filminstitutet. Häxan. La brujería a través de los tiempos se inspira en el Malleus Maleficarum (1486), libro notoriamente usado para la persecución y el ajusticiamiento de las brujas, incluso en el mundo contemporáneo. En la película un narrador nos cuenta esta historia, a la vez que se escenifican escenas teatralizadas mostradas como reales, un perfecto y tempranísimo ejemplo del falso documental. Se estructura en cuatro partes: la fe y sus desvíos en la Edad Media, la recreación de las visiones fantásticas de las brujas, casos de estudio presentados como ficción dentro de la ficción y la relación contemporánea entre brujería e histeria. Häxan. La brujería a través de los tiempos no solo fue la película muda más cara del cine escandinavo, sino que despertó la admiración de Carl Theodor Dreyer, Alfred Hitchcock, los artistas surrealistas y, más adelante, el underground de la década de 1970, con célebres demonólogos como William S. Burroughs o Kenneth Anger.

Sábado 15 de julio, 2023 – 22:00 h

Sesión 4

Jacques Rivette. Céline et Julie vont en bateau [Celine y Julie van en barco]

Jacques Rivette. Céline et Julie vont en bateau [Celine y Julie van en barco]

Francia, 1974, color, VO en francés con subtítulos en español, 193’

Durante un verano en París, el director Jacques Rivette trabajó en estrecha colaboración con sus estrellas y cómplices Juliet Berto y Dominique Labourier con la intención de reescribir las reglas del cine desde el espíritu del juego. El resultado es una de las películas más inventivas y encantadoras de la nouvelle vague. Julie (Labourier), una bibliotecaria soñadora, conoce a Céline (Berto), una bruja enigmática. Juntas se convierten en las heroínas de aventuras que implican una casa hechizada, dulces psicotrópicos y un melodrama de misterio y asesinato. Con alusiones a Lewis Carroll o Louis Feuillade, esta película ha sido considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos y un espacio lúdico de ensueño cinematográfico que se detiene en los placeres y las posibilidades infinitas de las historias.

Vampiros de imágenes

Programa 3

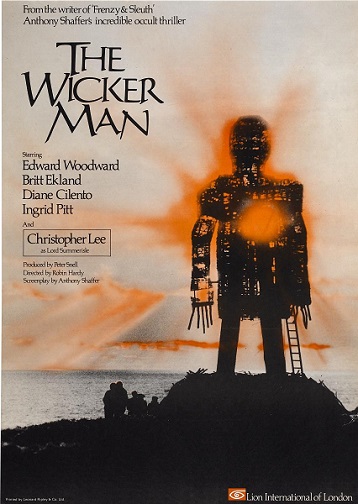

En cierto modo, el cine puede interpretarse como una tecnología vampírica: un medio que roba imágenes bajo la promesa de la vida eterna. Así, no es extraño que en los orígenes de este nuevo arte proliferen las alusiones a los vampiros. Entre ellas destaca la serie Les vampires [Los vampiros], de Louis Feuillade, que casi un siglo después sigue inspirando al cine.

Viernes 21 de julio, 2023 – 22:00 h

Sesión 5

Louis Feuillade. Les vampires : Les Yeux Qui Fascinent [Los vampiros. Los ojos que fascinan]

Louis Feuillade. Les vampires : Les Yeux Qui Fascinent [Los vampiros. Los ojos que fascinan]

Francia, 1915-1916, b/n, VO con subtítulos en español, 60’

Los vampiros de esta serie muda no son los seres mitológicos tradicionales, sino una superbanda de ladrones que pone en jaque a la sociedad burguesa de París durante los primeros años del siglo XX. Les vampires [Los vampiros], diez capítulos que despertaron pasiones en la época, es un gran clásico de la historia del cine. Su gran estrella es Musidora (pseudónimo de la actriz Jeanne Roques), una temprana femme fatale que logró fama internacional gracias a su interpretación de Irma Vep: corista convertida en ladrona que enfundada en su traje de cuero se transformó en icono por antonomasia de lo vamp y musa de los surrealistas. Los vampiros. Los ojos que fascinan constituye el sexto episodio de la serie.

Sábado 22 de julio, 2023 – 22:00 h

Sesión 6

Oliver Assayas. Irma Vep

Oliver Assayas. Irma Vep

Francia, 1996, color, VO en francés e inglés con subtítulos en español, 99’

Homenaje a Los vampiros, de Louis Feuillade, y en particular a su protagonista: Irma Vep, anagrama de la palabra vampire, interpretada por la arrolladora Musidora. Un personaje que se convirtió en icono temprano del girl power, una mujer poderosa e independiente al margen de la moral pazguata de principios del siglo XX. En esta película, Assayas, erudito cinéfilo, pone en marcha un juego de espejos, un ejercicio metaficcional de cine dentro del cine en el que Los vampiros sintetiza el encantamiento de este medio. Por otro lado, la idea del vampiro, en esta ocasión sinónimo de rebelde y forajido, sirve para representar la noción de libertad que presupone cualquier vida dedicada al arte.

Vampiros chupasangre. El gótico tropical

Programa 4

Existen los vampiros en los bosques brumosos de Transilvania, pero también en las playas cálidas del Trópico. Es la revisión del mito desde la geografía y el sentir sureño. El gótico tropical es un género que forma parte de la literatura latinoamericana (Álvaro Mutis o Andrés Caicedo) y también del cine de estas latitudes, como se muestra en las siguientes películas: dos grandes clásicos de la comedia que usan los tropos del cine de terror.

Viernes 28 de julio, 2023 – 22:00 h

Sesión 7

Juan Padrón. ¡Vampiros en La Habana!

Juan Padrón. ¡Vampiros en La Habana!

Cuba, España y Alemania, 1985, color, VO en español, 69’

Un filme de culto sobre el anhelo vampírico de disfrutar de la vida. En esta historia un vampiro científico, hijo de Drácula, ha descubierto el Vampisol, una pócima revolucionaria que permite a los vampiros pasear a plena luz del día. La noticia llega a oídos de los grandes clanes internacionales que viajan a La Habana para hacerse con el control de la fórmula: los estirados y siniestros vampiros europeos, Grupo Vampiro, y los mafiosos vampiros norteamericanos, Capa Nostra. Pepito, un trompetista sobrino del creador de Vampisol, será perseguido por ambos grupos desde que se le encarga la custodia de la fórmula. El resultado es una parodia por igual del género de vampiros, las películas de gánsteres y el thriller político de la Guerra Fría.

Sábado 29 de julio, 2023 – 22:00 h

Sesión 8

Luis Ospina. Pura sangre

Luis Ospina. Pura sangre

Colombia, 1982, color, VO en español, 99’

Película insignia del colombiano Grupo de Cali, liderado por los cineastas Luis Ospina, Carlos Mayolo y el escritor Andrés Caicedo. Se trata de una historia de terror urbano que mezcla vampiros, salsa, drogas, sexo y corrupción para dar lugar a una de las cintas míticas del gótico tropical. Aquí el vampiro es un chupasangre —nunca mejor dicho—, un misántropo multimillonario explotador que, aquejado de una extraña enfermedad sanguínea, debe recibir transfusiones de sangre de niños para sobrevivir. La película se inspiró en el llamado “monstruo de los mangones”, un supuesto psicópata anónimo que asesinaba jóvenes y los dejaba abandonados, que aún hoy puebla la macabra cultura popular caleña. Considerada como la primera película colombiana de terror, Pura sangre consta de momentos de comedia salpicados de crítica social al subdesarrollo y a la explotación.

Lo normal es lo monstruoso

Programa 5

Lo normal y lo monstruoso, lo convencional y lo desviado, responden a una serie de reglas, órdenes y conceptos morales que varían entre distintos tiempos históricos, como bien nos enseña la filosofía y la antropología social. Algo muy diferente nos muestran los cineastas de este programa, dos de los autores más talentosos e internacionales del nuevo cine español. Lo normal y lo monstruoso también son situaciones —performances—, mascaradas en las que un mismo sujeto puede interpretar ambos roles. ¿Cuáles son entonces los límites entre ambos conceptos?

Viernes 4 de agosto, 2023 – 22:00 h

Sesión 9

Carlos Vermut. Mantícora

Carlos Vermut. Mantícora

España, 2022, color, VO en español, 115’

Un diseñador de videojuegos introspectivo y educado (interpretado por Nacho Ruiz) trabaja ideando bestias imaginarias, una ocupación que le mantiene abstraído de su deseo más oscuro: los niños. Mantícora es un animal mitológico persa con cabeza humana, cuerpo de león y cola de escorpión cuyo significado es “devorador de personas”. Entre el thriller psicológico y el cine de terror, la película plantea una pregunta incómoda y desasosegante: ¿es también delito el deseo —el pensamiento— o solo su ejecución? Obra de madurez de uno de los cineastas más originales del panorama europeo, nominada al Goya a la mejor dirección y al mejor guion, su sencillez argumental y contención de los actores devela un cine sobre los abismos y las profundidades recónditas del alma humana, culminando con una pregunta: ¿dónde está el límite entre el sadismo y lo monstruoso?

Sábado 5 de agosto, 2023 – 22:00 h

Sesión 10

Carlota Pereda. Cerdita

Carlota Pereda. Cerdita

España y Francia, 2022, color, VO en español, 99’

—Con la presentación de Carlota Pereda y coloquio

Cine slasher teñido de costumbrismo ibérico y caracterizado por la mirada feminista a los cuerpos y la sociedad. Verano sofocante en Extremadura, piscinas, bikinis y pandillas. Una chica con obesidad (interpretada por Laura Galán, Goya a la mejor actriz revelación de 2023) sufre los insultos de las chicas del pueblo por su diferencia física y su condición de clase obrera. Una desaparición, un crimen atroz y un silencio. Apropiándose y dando la vuelta a los clichés del cine de terror, Cerdita muestra que el mal no solo consiste en la atrocidad más luctuosa, sino también en ejercicios cotidianos e invisibles como el bullying. A partir de ahí plantea cómo estos males microscópicos pueden derivarnos a la siguiente cuestión: ¿y si el monstruo es la víctima? ¿Y si tal vez todos estemos habitados por estas micromonstruosidades?

Embrujos de amor

Programa 6

El concepto de bruja se ha usado históricamente para controlar y atacar a las mujeres. El amor romántico en la ficción ha tenido efectos similares: es siempre la obligación de las mujeres, y también su trampa. ¿Qué pasa cuando el personaje es en realidad una bruja y, consciente de lo que se espera de ella, usa pociones? Un giro de tuerca sobre la pareja y el romanticismo en un clásico y su inspiración contemporánea.

Viernes 11 de agosto, 2023 – 22:00 h

Sesión 11

Faith Hubley. Witch Madness [Locura de brujas]

Faith Hubley. Witch Madness [Locura de brujas]

Estados Unidos, 1999, color, VO con subtítulos en español, 9’

René Clair. I Married a Witch [Me casé con una bruja]

Estados Unidos, 1942, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, 74’

Faith Hubley cuenta en apenas diez minutos una historia que duró siglos: hubo un tiempo en que las mujeres fueron diosas, sacerdotisas y dirigentes de Estado, luego llegaron las acusaciones de brujería, hogueras, la conquista de América y la esclavitud. Este cortometraje fue realizado con animación pintada a mano en colaboración con las dos hijas de la directora: Emily, también animadora, y Georgia, del grupo musical Yo La Tengo.

Por su parte, Me casé con una bruja es una película del director René Clair, una de las cuatro que surgieron cuando llegó a Hollywood huyendo de la Segunda Guerra Mundial. En esta historia dos brujos, padre e hija, son condenados a la hoguera en el Salem del siglo XVII. Antes de morir, la joven bruja (interpretada por Veronica Lake) deja caer una maldición sobre su acusador: que todos los hombres de su familia se casen con las mujeres incorrectas y sean infelices. Siglos más tarde, en el Nueva York de la década de 1940, ambos espíritus errantes toman forma humana para atormentar a un descendiente de la familia que les causó una condena eterna. Una poción de amor cambia de manos y la película de terror se convierte en comedia romántica. Tras un disfraz de inocencia, Me casé con una bruja hila la hoguera con la condena del romance, males con los que se ha sepultado a las mujeres durante siglos.

Sábado 12 de agosto, 2023 – 22:00 h

Sesión 12

Anna Biller. The Love Witch [La bruja del amor]

Anna Biller. The Love Witch [La bruja del amor]

Estados Unidos, 2016, color, VO en inglés con subtítulos en español, 120’

—Con la presentación en vídeo de Anna Biller

Anna Biller es una cineasta que hace películas extrañas y feministas. Apoyada en dos géneros, las películas de brujas y las de asesinos en serie, crea una bruja que, como la de René Clair, busca venganza con una poción de amor como arma. La película es un túnel del tiempo hacia la década de 1960, como si Bewitched [Hechizada] se cruzara con la estética del cine giallo italiano. Biller creció viendo a su madre trabajar de vestuarista y heredó una obsesión por hacer las cosas a mano, realizarlas hermosas, fabricar con ellas un mundo propio. En esta película ella hace todo: escribe, dirige, decora, crea los vestuarios, pinta los cuadros, inventa los aparatos de bruja y escribe la música que suena, basada en melodías medievales. La bruja del amor es una película que, con la textura de lo popular, abre preguntas sobre el lugar que tienen las mujeres en el cine de terror.

Terror en Japón. El monstruo de la historia

Programa 7

En la posguerra, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y durante la Guerra Fría, Japón encontró en el cine la manera de pensar entre la ansiedad ante el pasado y el escepticismo del futuro. El género J-Horror (terror japonés) es una radiografía mental de un país, del que destaca el monstruo Godzilla y espíritus errantes y endemoniados como los de la película Kuroneko [El gato negro].

Viernes 18 de agosto, 2023 – 22:00 h

Sesión 13

Ishirō Honda. Godzilla [Japón bajo el terror del monstruo]

Ishirō Honda. Godzilla [Japón bajo el terror del monstruo]

Japón, 1954, b/n, VO en japonés con subtítulos en español, 96’

“Los monstruos nacen demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado pesados, esa es su tragedia”, dijo Ishirō Honda, conocido en todo el mundo por sus tokusatsu, películas en las cuales la realidad se mezcla con efectos especiales. En 1954, inspirados por King Kong, Honda y el artista de efectos especiales Eiji Tsuburaya crearon este monstruo mítico de cientos de metros que penetró en las ciudades costeras de Japón y en el imaginario del cine de monstruos. Lo que para el mundo fuera una amenaza y para Japón una historia violenta (bombas nucleares, radioactividad) se muda al mar, donde encuentra la presa para una mutación monstruosa. Godzilla es la venganza de la naturaleza contra la humanidad.

Sábado 19 de agosto, 2023 – 22:00 h

Sesión 14

Kaneto Shindō. Kuroneko [El gato negro]

Kaneto Shindō. Kuroneko [El gato negro]

Japón, 1968, b/n, VO en japonés con subtítulos en español, 99’

El cineasta japonés Kaneto Shindō nació y murió en Hiroshima. Tenía 33 años cuando Estados Unidos destruyó su ciudad con la bomba atómica. Tiempo después, Shindo se hizo cineasta y comenzó a participar en la tradición nacional de películas protagonizadas por espíritus y demonios. Esta historia está ambientada en el Japón feudal (con ecos del presente), durante el período Sengoku (1467-1615). Dos mujeres (una madre y una esposa) esperan al hombre de la casa, un samurái que está en la guerra. Al estar solas en medio del bosque son asesinadas por un grupo de samuráis malvados. Luego, transformadas en espíritus vengativos con la forma de un gato negro (kuroneko, en japonés) juran dedicar su eternidad condenada a vengarse de estos hombres de guerra. Cuando el hijo/marido vuelve a casa, la maldición se cierne sobre todos. La película está realizada en un blanco y negro muy poroso en el que los rostros y sus gestos se ven como manchas de luz en medio de la oscuridad.

¿Monstruos o inadaptados?

Programa 8

¿Existen los monstruos? ¿O serán en realidad seres inadaptados, incomprendidos, fuera de la norma, sin afinidades? El clásico de Tod Browning sobre lo evidente y lo no evidentemente monstruoso se cruza aquí con una película para todas las edades que piensa en la familia como una unidad (¿positivamente?) monstruosa. Una sesión de cierre para todos los públicos de nuestro cine de verano.

Viernes 25 de agosto, 2023 – 22:00 h

Sesión 15

Tod Browning. Freaks [La parada de los monstruos]

Estados Unidos, 1932, b/n, VO en inglés, francés y alemán con subtítulos en español, 64’

Tod Browning fue un gran cineasta de películas extrañas, un poeta de lo monstruoso. Fue actor, escritor, director y sobre todo artista de circo y vodevil. Este hombre de giras y espectáculos le dio al cine entre 1919 y 1939 un bestiario propio. Trabajó con Lon Chaney y Bela Lugosi, entre otros intérpretes de las sombras. La parada de los monstruos es un clásico del cine de monstruos porque escribió su propia historia sobre la relación entre lo monstruoso y la ternura. En un circo ambulante lleno de “anormales”, una mujer “normal” ingresa como trapecista con un designio oculto: seducir a Hans, un hombre con enanismo que ha heredado una vasta fortuna. La pregunta es: ¿quién es el verdadero monstruo: aquel que se ve fuera de la norma o aquella que actúa vilmente? La película exprimentó numerosos problemas para su estreno, sobre todo con su estudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), que cortó la mitad de las escenas para no incomodar a sus ejecutivos y espectadores. La historia misma de la película está plagada de incomprensión.

Sábado 26 de agosto, 2023 – 22:00 h

Sesión 16

Spike Jonze. Where the Wild Things Are [Donde viven los monstruos]

Estados Unidos, Australia y Alemania, 2009, color, VO en inglés con subtítulos en español, 101’

En 1963 el escritor norteamericano Maurice Sendak publicó un libro para niños titulado Where the Wild Things Are [Donde viven los monstruos]. Luego, en 2009, Spike Jonze lo adaptó al cine. Max es un niño que vive con su madre, una mujer soltera que carga con todo el peso de llevar una casa y una familia. Max tiene sus propios problemas: no logra hacer amigos y los pocos que tiene le dan la espalda. Cada uno con sus miserias, una noche discuten y él hace una pataleta tan monumental que pasa a otra dimensión, un mundo habitado por monstruos. Por suerte lleva su propio disfraz y los habitantes de esta aldea lo nombran monarca. Allí aprende sobre su nueva vida y sobre la antigua con su madre, con su condición de familia inadaptada en ese contexto suburbano. Un cuento de una ternura absoluta.

Marco Dutra y Juliana Rojas. As Boas Maneiras [Los buenos modales]

Marco Dutra y Juliana Rojas. As Boas Maneiras [Los buenos modales] James Whale. Frankenstein [El doctor Frankenstein]

James Whale. Frankenstein [El doctor Frankenstein] Benjamin Christensen. Häxan [Häxan. La brujería a través de los tiempos]

Benjamin Christensen. Häxan [Häxan. La brujería a través de los tiempos] Jacques Rivette. Céline et Julie vont en bateau [Celine y Julie van en barco]

Jacques Rivette. Céline et Julie vont en bateau [Celine y Julie van en barco] Louis Feuillade. Les vampires : Les Yeux Qui Fascinent [Los vampiros. Los ojos que fascinan]

Louis Feuillade. Les vampires : Les Yeux Qui Fascinent [Los vampiros. Los ojos que fascinan] Oliver Assayas. Irma Vep

Oliver Assayas. Irma Vep Juan Padrón. ¡Vampiros en La Habana!

Juan Padrón. ¡Vampiros en La Habana!  Luis Ospina. Pura sangre

Luis Ospina. Pura sangre Carlos Vermut. Mantícora

Carlos Vermut. Mantícora Carlota Pereda. Cerdita

Carlota Pereda. Cerdita Faith Hubley. Witch Madness [Locura de brujas]

Faith Hubley. Witch Madness [Locura de brujas] Anna Biller. The Love Witch [La bruja del amor]

Anna Biller. The Love Witch [La bruja del amor] Ishirō Honda. Godzilla [Japón bajo el terror del monstruo]

Ishirō Honda. Godzilla [Japón bajo el terror del monstruo] Kaneto Shindō. Kuroneko [El gato negro]

Kaneto Shindō. Kuroneko [El gato negro]

Perversión(Francisco Lara Polop, 1974). Int.: Nadiuska,

Perversión(Francisco Lara Polop, 1974). Int.: Nadiuska,