Categoría: Libros

Don Siegel

Aunque, en un principio, Don Siegel pueda estar integrado en la Generación de la Violencia, lo cierto es que el cineasta mantendría una clara independencia y no poca distancia con respecto a los vaivenes de la industria cinematográfica estadounidense. Siegel, de hecho, es uno de los pocos directores que lograrían mantener un sólido sello autoral produciendo sus propias películas, aunque con la mirada siempre situada en las exigencias del público, muy especialmente a partir de sus colaboraciones con Clint Eastwood. De esta manera, obras maestras como «La invasión de los ladrones de cuerpos», «El seductor», «Harry, el sucio» o «La gran estafa» integran elementos temáticos que van mucho más allá de sus anclajes genéricos, como la destrucción de la identidad, la reflexión sobre la violencia o la construcción de un antihéroe siempre enfrentado a las instituciones. Esta monografía, la más completa escrita en castellano sobre Don Siegel, analiza minuciosamente toda su obra, tanto sus películas y cortometrajes como sus trabajos televisivos.

Autor: Joaquín Vallet Rodrigo, Editorial: Cátedra, Colección Signo e imagen. Cineastas, Páginas: 328

El personaje y la persona en el cine de no ficción

Las fronteras entre documental y ficción se han diluido en muchos aspectos, especialmente a partir de los años noventa del siglo XX. La habitual distinción entre persona, entendida como sujeto documental o actor social, y el personaje, como el protagonista de la ficción, han dejado de ser compartimentos estancos en un género híbrido donde conviven ambas clasificaciones, pero también formas mixtas de ambas. El objetivo de esta tesis es demostrar los cada vez más difusos límites entre la persona y el personaje en la no ficción, centrándonos en el estudio de veinte filmes producidos entre 1990 y 2015, y establecer las características de los sujetos que aparecen en ellos.

El autor

Julio Vallejo Herán es licenciado en Periodismo y Experto Universitario en Comunicación y Arte por la Universidad Complutense de Madrid, Julio Vallejo Herán ha desarrollado gran parte de su carrera en el campo de la comunicación cultural y cinematográfica. Entre sus trabajos destaca la participación en 16 volúmenes de los anuarios de críticas Cine para leer y en el libro Historia del cine en películas (1970-1979), además de sus colaboraciones periodísticas en medios como Lainformacion.com o la revista AB Magazine, entre otros. Además, ha trabajado en los gabinetes de prensa del festival DocumentaMadrid y los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Acaba de finalizar el doctorado en Historia del Arte y la tesis La dialéctica personaje/persona en la hibridación de documental y ficción del cine español (1990-2015).

Autor: Julio Vallejo Herán, Editorial: Punto Rojo Libros S.L., Páginas: 186

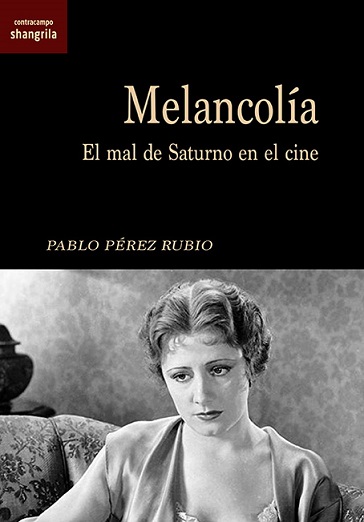

Melancolía. El mal de Saturno en el cine

Memento mori! (¡Recuerda que eres mortal!). En los momentos victoriosos, así se le recordaba al militar romano su finitud. Sentimos a diario los avisos de la muerte y del (paso del) tiempo, y sobre ellos se edifica buena parte de la actividad artística, filosófica y narrativa del ser humano a lo largo de la Historia. No solo es una fórmula que articula narrativamente tantos relatos, sino también la causa de un habitual derrumbamiento en la desdicha: la imposibilidad de recuperar el pasado, la nostalgia provocada por una juventud perdida, la melancolía estimulada por su devenir, el recuerdo de un viejo amor… El propio transcurso del tiempo es capaz de provocar tristeza, pero la memoria es el proceso mental que activa el dolor, ese sufrimiento provocado por la dificultad para olvidar y borrar, y convierte a muchos personajes cinematográficos en seres anclados en el pasado, con el que se torturan morbosamente, incapaces de vivir en el presente o entrever un futuro esperanzador. Y el tiempo (sobre todo aquel que pasa, que huye irremediablemente y nos convoca a la vejez y la muerte: la dolorosa experiencia de un tránsito fugaz) se erige en un ingrediente esencial del cine, pues este es el arte del tiempo y de la memoria por excelencia: es el regreso a los lugares del pasado, para poner en justa evidencia la implacable diferencia entre la plenitud de antaño y la desolación presente, y activar la nostalgia del pretérito huido. En definitiva, la inscripción de la biografía en el relato, que se asocia a la nostalgia como la trágica consciencia de lo irreversible; un sentimiento que se acomoda también al cinema en cuanto arte del tiempo, que no puede acelerarse, ni retroceder ni suspenderse.

“Oh, melancolía, señora del tiempo”, cantaba el cubano Silvio Rodríguez. Este libro ensaya una teoría de la melancolía en el cine (y en la literatura, y en la vida) a partir del análisis de secuencias que evocan ese sentimiento de inefable tristeza y contagian al espectador un amargo deleite que resulta tan estimulante como satisfactorio.

El autor

(Zaragoza, 1964). Autor de más de una veintena de libros sobre temas cinematográficos. Entre ellos: Thelma y Louise / La ventana indiscreta (Dirigido por), Maenza filmando en el campo de batalla (Gobierno de Aragón), El cine melodramático (Paidós), Voces en la niebla. El cine durante la Transición española (1973-1982) (Paidós), Jerry Lewis (Cátedra), Escritos sobre cine español. Tradición y géneros populares (Institución Fernando el Católico – CSIC), Dolor en la pantalla. 50 melodramas esenciales (Universitat Oberta de Catalunya), etc. Ha estudiado, con Javier Hernández, el cine aragonés en diversas monografías: Antonio Artero, Moncayo Films, Antón García Abril, Adolfo Aznar… Además, ha colaborado en numerosos libros colectivos y en revistas culturales como Turia, Dirigido por, Cuadernos de la Academia, Versión Original o Nosferatu. Es también autor de un libro de narrativa: Locos de cine y otros relatos (La Fragua del Trovador). En Shangrila Ediciones ha publicado El cine de Frank Tashlin. América satirizada y ha colaborado en el volumen Josef von Sternberg, estilización y deseo.

Autor: Pablo Pérez Rubio, Editorial: Shangrila, Colección Contracampo libros, Páginas: 176

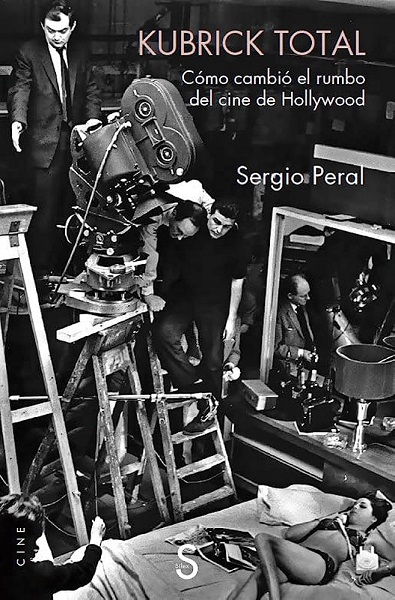

Kubrick total. Cómo cambió el rumbo del cine de Hollywood

Esta es la historia de dos caminos. El primero es el recorrido por Stanley Kubrick y su carrera cinematográfica. El segundo es el de la historia del cine de Hollywood. Ambos se encontrarán en un momento crucial, el año 1968, provocando lo que Steven Spielberg definió como “el big-bang” del género clave del cine comercial moderno, la ciencia ficción. Ese punto crucial de la historia del cine será 2001: una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968). El presente libro constata la relevancia de esta película, no solo por su calidad cinematográfica, sino por constituirse como punto de giro y unión entre el final de la Era Dorada y el inicio del cine contemporáneo de Hollywood, centrado en las cintas de efectos visuales espectaculares del género de la ciencia ficción y fantasía, que tiene a Star Wars (George Lucas, 1977), y su saga-franquicia, como mayor representante y modelo.

Autor: Sergio Peral. Editorial: SÍLEX EDICIONES, S.L. Páginas: 792

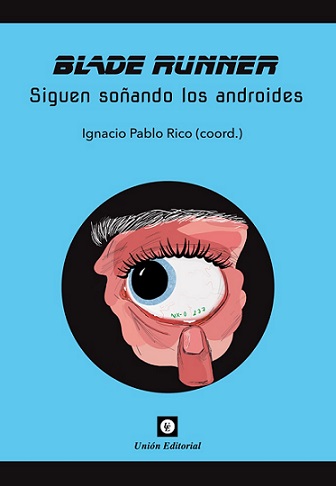

Blade Runner. Siguen soñando los androides

En tiempos en los que las inteligencias artificiales ya generan simulacros de lo real y de lo humano susceptibles de reemplazar, al menos en términos de representación virtual, el mundo tal y como lo reconocemos, la inquietante obra del escritor estadounidense Philip Kindred Dick se reivindica con una energía inusitada. Si el imaginario pergeñado por el novelista en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) sigue resonando con fuerza en nuestro presente, cuando vuelven a emerger consideraciones metafísicas a propósito del sino del hombre, otro visionario, el cineasta Ridley Scott, cambió la historia de la ciencia ficción adaptando esa misma novela en Blade Runner (1982). Blade Runner es hoy un universo transmedia con videojuegos, series de televisión, una secuela –Blade Runner 2049 (Denia Villeneuve, 2017)– y fanfictions. Por ello, este volumen reúne a autores diversos para indagar en las distintas ramificaciones de la obra original de Dick. Encontramos un ensayo literario; meditaciones sobre el cíborg; ideas en torno al futuro y la identidad; un análisis de la banda sonora de Vangelis; pensamientos sobre lo distopía contemporánea; un estudio del influjo de Blade Runner en el videojuego; y un relato de ficción. Esperamos que el lector halle en estas páginas vías de reflexión inspiradoras, animándose a repensar un conjunto de obras que vuelven a hablarnos, hoy, en el idioma de nuestros días.

Autor: Coordinado por Ignacio Pablo Rico, autores Diego Luis Sanromán, Diego Salgado, Álvaro Peña, Yago Paris, Víctor de la Torre, Raúl Álvarez, Alberto Murcia y Rosendo Chas. Editorial: UNION EDITORIAL, S.A. Colección ACONTRALUZ. Páginas: 178

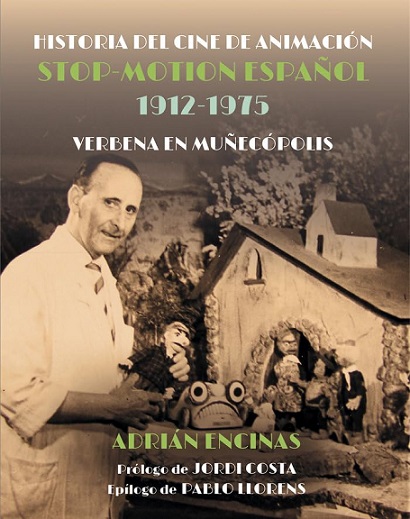

Historia del cine de animación Stop-Motion español 1912-1975: Verbena en Muñecópolis

En nuestro remoto pasado fílmico no faltaron quienes se entregaron a la técnica stop-motion y se enfrentaron al arduo rodaje fotograma a fotograma pese a la escasez de recursos y la ausencia de reconocimiento. Para este estudio no se han escatimado esfuerzos: se han visionado cortometrajes en filmotecas, recurrido al archivo de RTVE, contactado con profesionales y familiares, buceado en bibliotecas y hemerotecas, etc. Esta encomiable labor de investigación, en verdad de arqueología fílmica, quiebra años de olvido historiográfico para sacar a la luz un pasado oculto y sorprendente, que arranca en el cine mudo, sigue en la Segunda República, se prolonga durante el franquismo y los albores de la televisión pública, hasta el advenimiento de la democracia.

Autor: Adrián Encinas, Prólogo Jordi Costa, Epílogo Pablo Lloréns. Editorial: Desfiladero Ediciones. Páginas: 408

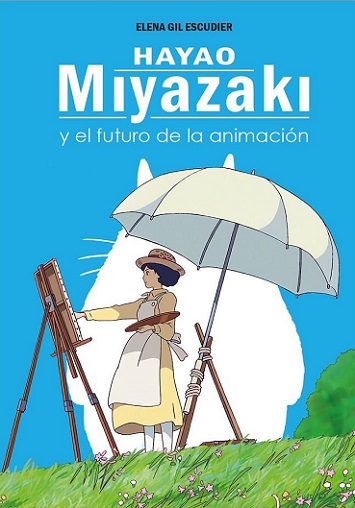

Hayao Miyazaki y el futuro de la animación

El anime japonés, de apenas cien años de historia, ha logrado calar en el imaginario colectivo gracias a sus novedosas producciones. Con el paso de los años, su popularidad no ha hecho más que crecer, destacando como género individual dentro de la propia animación. En este panorama, han surgido grandes cineastas que, a través de su personal estilo, han dejado huella en la historia de la animación. Hablamos de autores como Hayao Miyazaki, laureado y reconocido director que, gracias a su particular poética, ha logrado desarrollar su propio cosmos cinematográfico. Bajo un manto de fantasía e ingenuidad, Miyazaki expone problemáticas como la contaminación, la desigualdad o la pérdida del propio patrimonio histórico y cultural de Japón. Estas preocupaciones han permeado en toda una nueva generación de directores de animación que han crecido con sus obras, autores del nuevo siglo influenciados por la extraordinaria poética miyazakiana que, a través de sus propios metrajes, replican parte de estos sellos que el realizador sénior ha desarrollado durante sus más de cincuenta años de carrera.

Autor: Elena Gil Escudier. Editorial: DOLMEN EDICIONES. Páginas: 344

El cuarto número de la revista ‘ZINE’ investiga la práctica docente de Harun Farocki

El texto principal trata sobre la metodología didáctica del cineasta alemán y su aplicación en la práctica cinematográfica, y se complementa con documentos inéditos del archivo de la Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB), donde impartió cursos sobre teoría e historia del cine.

La publicación también se centra en otros dos proyectos pedagógicos: la reconstrucción de un experimento educativo en torno a dos películas propagandísticas en Londres y un taller de cine comunitario minero en Bolivia.

A finales de los años 70, Harun Farocki (1944-2014) regresó a la Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB), la misma institución que lo expulsó 10 años antes, cuando era un alumno de la primera promoción, por su implicación en las movilizaciones estudiantiles de la época. Farocki volvió a la academia con una propuesta que llevaba tiempo meditando, la de introducir la pedagogía y el pensamiento sobre la imagen como método de creación y práctica cinematográfica. “No quiero recitar teorías, quiero hacer visible mi producción teórica”, escribió en su texto Lo que quiero hacer (1980), que se reproduce en este número. Volker Pantenburg, profesor de Estudios de Cine en la Universidad de Zúrich y cofundador del Instituto Harun Farocki, es el autor de Cómo enseñaba Farocki, el artículo principal del cuarto número de ZINE: cuadernos de investigación cinematográfica que aborda el compromiso pedagógico del cineasta alemán partiendo de investigaciones en el archivo documental de la DFFB y conversaciones con antiguos alumnos. Su contribución incluye reproducciones de documentos inéditos, traducidos por primera vez al euskera, castellano e inglés.

Este número monográfico dedicado a la investigación en torno a la educación y pedagogía cinematográfica también examina otras dos experiencias. Reconstruyendo ‘Record of War’, escrito por Brighid Lowe y Henry K. Miller, profesores del University College de Londres (UCL), trata sobre un experimento a medio camino entre la pedagogía y la militancia política organizado en 1939 en la London Film Society por el cineasta y profesor británico Thorold Dickinson. Dickinson proyectó simultáneamente -alternando partes de cada una de ellas- Camino de héroes y Abisinia, dos películas propagandísticas de distinto signo rodadas en 1936 durante la invasión italiana de Etiopía. Una performance que confrontaba una película realizada por el lado vencedor y otra realizada por el vencido que Dickinson volvió a llevar a cabo en 1969, en el marco del primer programa de estudios de cine de la UCL, y que los autores del texto recrearon en 2017, casi 50 años después, en el mismo espacio.

FORMATO FLIP BOOK | FORMATO PDF

Por último, Desmitificar la producción para devolver el cine al pueblo: el Taller de Cine Minero (Bolivia, 1983), de Isabel Seguí, profesora del Departamento de Cine y Cultura Visual de la Universidad de Aberdeen (Escocia), pone el foco sobre el taller de cine llevado a cabo en 1983 en la ciudad de Telamayu (Bolivia). Este proyecto tenía la voluntad de facilitar a las comunidades mineras el acceso a la producción cinematográfica, propósito con el que coincidían las y los integrantes de estos grupos que querían que su imagen dejara de ser mediada por intelectuales y que pretendían poner en cuestión la producción de cine en sus aspectos económicos, tecnológicos y artísticos. El texto incluye reproducciones de fragmentos de la tesis defendida por la investigadora boliviana María Luisa Mercado en 1985, una de las escasas fuentes que se conservan para el estudio de esta experiencia de cine comunitario.

En definitiva, tres proyectos que indagan de qué manera se ha enseñado e investigado el cine desde escenarios educativos tradicionales hasta otro tipo de ámbitos y contextos olvidados, en ocasiones, por la historiografía canónica del medio.

Call for papers

ZINE: cuadernos de investigación cinematográfica es un proyecto abierto a las contribuciones de investigadoras e investigadores. Las propuestas de contribución de ZINE serán preseleccionadas por el Comité Editorial y estarán sujetas a revisión externa por pares. Pueden hacerse llegar propuestas a la siguiente dirección: zine@zine-eskola.eus. Cada propuesta debe constar de un resumen de entre 250 y 500 palabras y de un CV completo de la autora o el autor. Las instrucciones están disponibles en la web de EQZE.

ZINE: cuadernos de investigación cinematográfica es una publicación académica online editada por Elías Querejeta Zine Eskola, Filmoteca Vasca y el Festival de San Sebastián. El propósito de ZINE es publicar investigaciones originales que contribuyan al conocimiento especializado en el campo de los estudios cinematográficos desde una perspectiva interdisciplinar.

Sinfonías fantásticas: Las grandes bandas sonoras sinfónicas de los años 80

Sinfonías fantásticas: las grandes bandas sonoras sinfónicas de los años ochenta es un apasionante viaje a través de 66 partituras compuestas para el cine norteamericano entre 1977 y 1993. El nexo que las une es que fueron ideadas para orquesta sinfónica o sinfónico-electrónica. Dicho viaje comienza con La guerra de las galaxias y llega hasta Pesadilla antes de Navidad. El autor analiza y comenta estas y otras composiciones que llegaron a ser muy populares, como En busca del arca perdida, E. T., La lista de Schindler, Desafío total, Gremlins, Supermán o Poltergeist. Además, el libro incluye el análisis de obras que no llegaron a formar parte del acervo popular pero que hoy en día tienen el estatus de clásicos de culto, como El dragón del lago de fuego, El chip prodigioso, Fuga de noche, RoboCop y Krull, entre otras muchas. A lo largo de la obra surgen nombres como Jerry Goldsmith, John Williams, Danny Elfman, James Horner, John Morris, David Shire, John Barry, Basil Poledouris o Alan Silvestri, la mayoría componiendo para películas de corte fantástico, aunque el libro también contempla títulos pertenecientes a géneros muy diversos, como el de acción, el de terror, el drama, la animación y el western.

Autor: José Belón de Cisneros. Editorial: Independently published. Páginas: 114

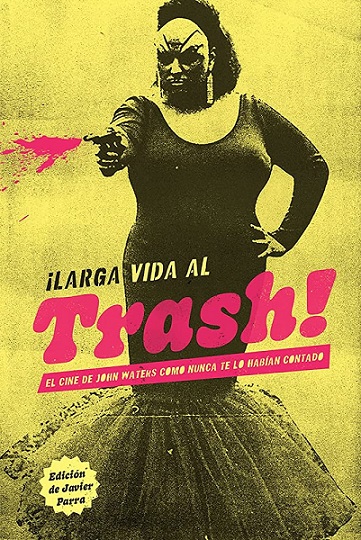

¡Larga vida al trash! El cine de John Waters como nunca te lo habían contado

Un libro colectivo que rinde tributo a la figura y la obra de John Waters, el cineasta de culto por excelencia.

Con el paso de los años, John Waters se ha convertido en una de las figuras de referencia no solo del cine underground estadounidense, sino de la cultura pop en general. En su larga trayectoria, que abarca desde clásicos de la inmundicia como Multiple Maniacs, Pink Flamingos o Cosa de hembras hasta títulos más mainstream como Hairspray o Los asesinatos de mamá, el cineasta de Baltimore ha ido repitiendo una serie de obsesiones temáticas y formales que merecían ser estudiadas en un solo libro.

¡Larga vida al trash! El cine de John Waters como nunca te lo habían contado es un homenaje a un director que, acompañado por una troupe de actrices y actores incondicionales los denominados dreamlanders como Mink Stole, Patricia Hearst, Susan Lowe y, sobre todo, la mítica Divine, forzó los límites de lo que estaba permitido ver en la gran pantalla con grandes dosis de humor, irreverencia y transgresión.

Entre las autoras y autores que han querido sumarse a este tributo a John Waters se encuentran Valeria Vegas, Esty Quesada (también conocida como Soy una pringada), el director de cine Adrián Silvestre, los críticos de cine Javier Parra (autor de Scream Queer), Álex Mendíbil y Xavi Sánchez Pons, el investigador Carlos Barea o Álex Ander, autor de la primera monografía sobre Divine.

Autor: Varios. Editorial: DOS BIGOTES. Páginas: 284

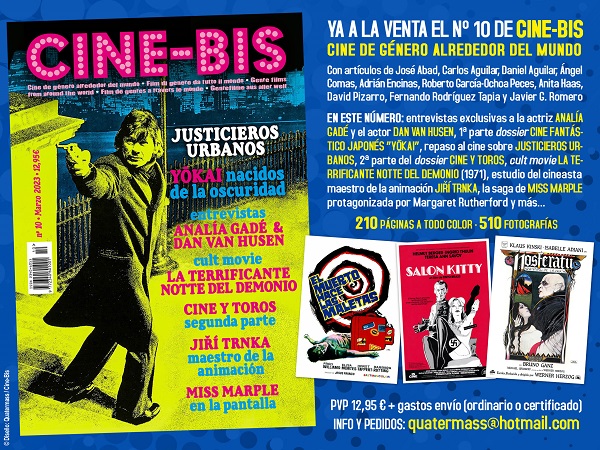

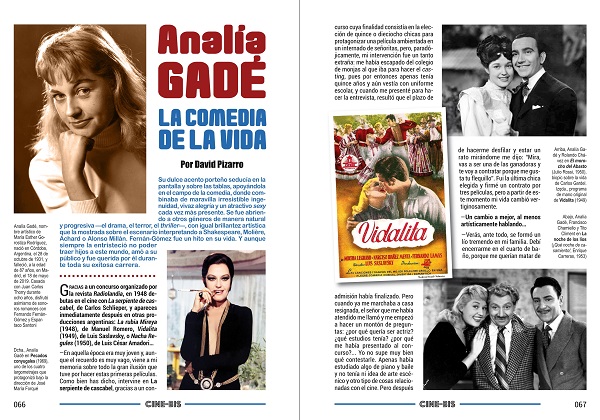

Cine-Bis Nº 10 ya a la venta

Ya se encuentra disponible el número diez de Cine-Bis, la revista dirigida con su habituado buen hacer por Javier G. Romero, en la que se ofrece un nuevo repaso al cine de género alrededor del mundo, en esta ocasión formado por 210 páginas a todo color ilustradas con 510 fotografías, en las que se ofrecen entrevistas y artículos firmados por contrastados profesionales como José Abad, Carlos Aguilar, Daniel Aguilar, Ángel Comas, Adrián Encinas, Roberto García-Ochoa Peces, Anita Haas, David Pizarro, Fernando Rodríguez Tapia y el propio Javier. Todo ello por 12,95 € más gastos de envío.

La portada la protagoniza una imagen del póster de El justiciero de la ciudad, clásico de una modalidad a la que se dedica un amplio artículo: el thriller de acción y crítica social donde ladrones, proxenetas, pandilleros y asesinos son el objetivo del justiciero urbano, erigido en juez, jurado y ejecutor. Entre los contenidos también figuran extensas entrevistas exclusivas a la desaparecida actriz argentina afincada en España Analía Gadé –La vida por delante, Las melancólicas, La mansión de la niebla, Cartas de amor de una monja–, especializada en la comedia pero asimismo brillante en cualquier otro género (terror, thriller, drama…) y al también finado prolífico actor alemán Dan Van Husen –El Cóndor, Cañones para Córdoba, El blanco, el amarillo y el negro, Salón Kitty, El Casanova de Federico Fellini, Nosferatu, vampiro de la noche–, una de las más singulares y carismáticas presencias de la época dorada de la coproducción europea e internacional.

De igual modo resalta la primera parte del dossier dedicado a los inquietantes Yokai, modalidad del cine fantástico y de terror japonés que refleja estos seres sobrenaturales (duendes, demonios y espectros) propios su ubérrimo folclore nacional. Constan, igualmente, un acercamiento a las cuatro trepidantes películas que el director George Pollock dedicó en los años 60 a la simpar Miss Marple, creación de Agatha Christie encarnada por la gran Margaret Rutherfod; un estudio consagrado al inolvidable maestro del cine de animación checo Jirí Trnka, cuyas maravillosas obras crearon escuela en su campo; la segunda parte del dossier “Cine y toros”, centrado en la era dorada de la modalidad, con la eclosión de su particular star system, la nueva espectacularidad, el realismo social…; la apreciada cult movie del fantástico europeo de los 70 La terrificante notte del demonio, donde confluyen satanismo, sexo, maldiciones seculares, castillos siniestros y la sugerente Erika Blanc, entre otros contenidos.

Más información y pedidos en: quatermass@hotmail.com.

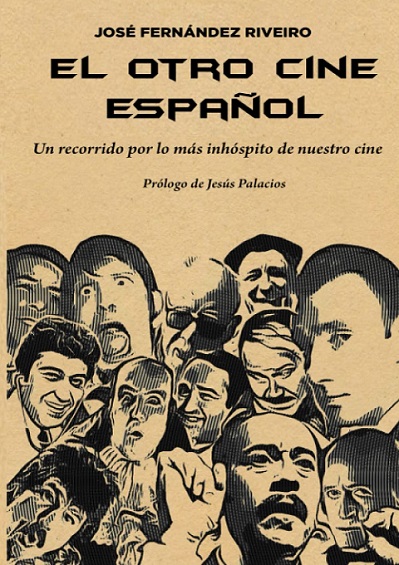

El otro cine español

En la actualidad, el cine español goza de gran reconocimiento por todo el mundo. Sin embargo, no todas las películas de nuestra cinematografía han contribuido a alcanzar ese estatus. Este libro ofrece un extenso repaso a todo nuestro cine. Con todo lo bueno… y lo menos bueno, que ello pueda conllevar. Desde las películas de Los hermanos Calatrava, Chiquito de la Calzada o Martes y Trece, hasta cualquier explotación para aprovechar la fama del famoso de turno, pasando por las inusuales obras convertidas en títulos de culto y asomándonos al cine maldito, ignoto o simplemente olvidado. Clásicos de Berlanga, Fernán Gómez, Zulueta o Edgar Neville, compartiendo espacio con las películas de Jesús Franco, Manuel Esteba, Eloy de la Iglesia y Mariano Ozores, entre muchos otros, para ofrecer el mayor y más completo repaso a todo tipo de películas perdidas, escondidas, desastrosas, memorables y olvidadas de nuestro cine.

Autor: José Fernandez Riveiro, Prólogo: Jesús Palacios. Epílogos: Toni McGinty y Paco Fox. Editorial: Independently published. Páginas: 233

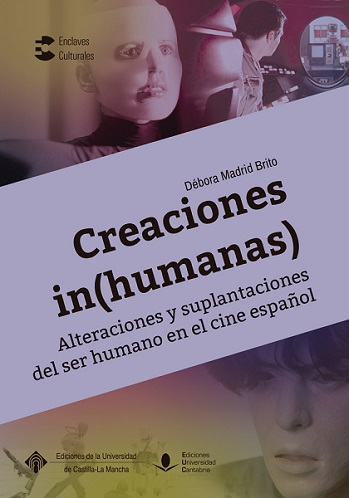

Creaciones (in)humanas. Alteraciones y suplantaciones del ser humano en el cine español

El libro de Débora Madrid explora, analiza, y cuestiona la extraña historia (reciente) de la ciencia ficción cinematográfica en España navegando con pulso firme en un mar agitado por esas dos perspectivas. Y allí hay que colocar el primero de sus aciertos: nos ayuda a comprender por qué es importante seguir estudiando los aconteceres del pasado, explorar nuevas fuentes, mirar con lupa casos concretos, y dar voz a pequeñas circunstancias. Es allí donde se encuentra la complejidad de la historia social de la cultura, son esos detalles los que desafían nuestros esquemas, y nos permiten comprender cómo avanzar en el conocimiento, y aportar nuevas ideas al análisis de nuestro entorno. Pero hay más. En su relato, descubrimos, o re-visitamos, muchos protagonistas olvidados, películas a las que no se había dado importancia, hechos, y circunstancias que se pensaban irrelevantes por no responder a ningún canon aceptado. Y eso, en sí, aunque no tuviera las implicaciones mencionadas arriba, ya es otro mérito. Hace falta rigor, apego al detalle, capacidad de escucha para hacerlo. No parece descabellado pensar que es solo en el marco de una tesis doctoral que es posible concebir algo parecido: un trabajo de años, en el que la determinación de la curiosidad intelectual se mezcla con la paciencia y el respeto hacia lo que ya se ha hecho, el espíritu de aventura con las pausas de reflexión, la convicción con las dudas. Todo esto, ya pulido, repensado y asentado es lo que se encuentra encerrado en las páginas de este libro. Dicho en pocas palabras, es un libro del que se aprende mucho, que divierte, y que hace pensar. No creo que se pueda pedir más. Valeria Camporesi

Autor: Débora Madrid Brito. Editorial: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Páginas: 208

Hollywood antes de la censura. «Las películas pre-code.»

Se conoce con el nombre de pre-code a ese periodo de la historia de Hollywood, de 1929 a 1934, en el que el cine fue realmente libre. A pesar de que el código Hays de censura se aprobó en 1930, no fue hasta cuatro años después que se instauró de un modo férreo. Mujeres con poder, parejas de hecho, hijos ilegítimos, adulterio, guiños homosexuales, drogas… formaron parte de modo insistente del cine de aquellos años.

Este libro se centra en ese fascinante periodo de la Historia de Hollywood, analizando una a una las películas más características de aquellos años. Aquellas que a la postre han hecho honor a esta terminología moderna, pre-code, y que hoy día nos resultan verdaderamente impactantes.

El autor

Guillermo Balmori nació en Burgos en 7974. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Burgos y Máster en Abogacía por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) de Barcelona. Actualmente ejerce como abogado en Madrid. Escribe como articulista en revistas jurídicas y económicas, así como en páginas web de contenido cinematográfico. Es autor del libro «La comedia clásica norteamericana» publicado en esta misma editorial.

Autor: Guillermo Balmori. Editorial: NOTORIOUS EDICIONES, S.L. Páginas: 421

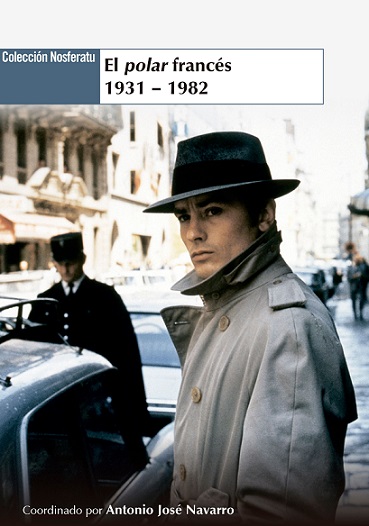

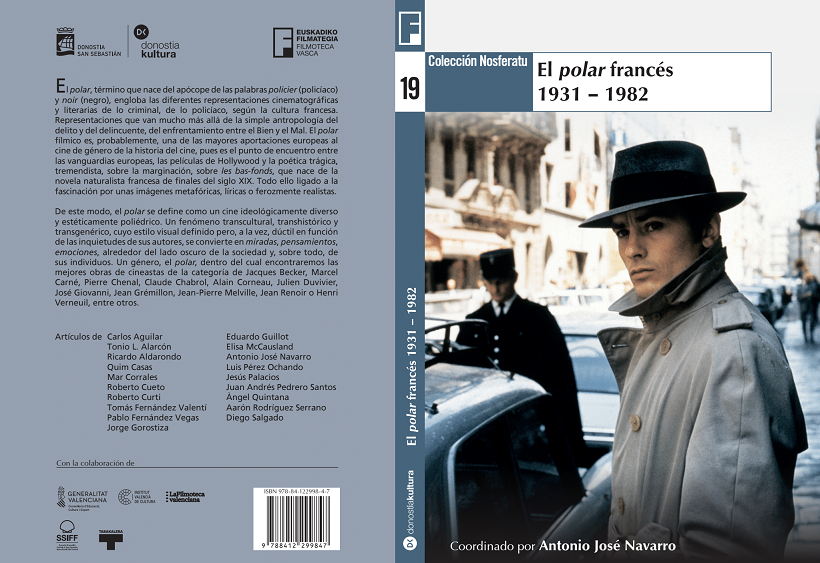

El polar francés 1931-1982

El libro El polar francés 1931-1982, nueva publicación de la Colección Nosferatu, acaba de ver la luz. El libro, número 19 de la serie, editado por Donostia Kultura y Filmoteca Vasca y coordinado por Antonio José Navarro, se acerca al cine negro francés, el llamado polar.

El cine negro nació en Francia en los primeros años 10 con los seriales de Louis Feuillade –Fantômas(1913-14), Les Vampires(1914-15)–y en el siglo XXI se siguen produciendo un buen número de títulos cada temporada, pero a la hora de abordar el libro se ha optado por circunscribirlo a los considerados años dorados del género.

En palabras de Antonio José Navarro: El polar, término que nace del apócope de las palabras policier (policíaco) y noir(negro), engloba las diferentes representaciones cinematográficas y literarias de lo criminal, de lo policíaco, según la cultura francesa. Representaciones que van mucho más allá de la simple antropología del delito y del delincuente, del enfrentamiento entre el Bien y el Mal. El polar fílmico es, probablemente, una de las mayores aportaciones europeas al cine de género de la historia, pues es el punto de encuentro entre las vanguardias europeas, las películas de Hollywood y la poética trágica, tremendista, sobre la marginación, sobre les bas-fonds, que nace de la novela naturalista francesa de finales del siglo XIX. Todo ello ligado a la fascinación por unas imágenes metafóricas, líricas o ferozmente realistas.

De este modo, el polar se define como un cine ideológicamente diverso y estéticamente poliédrico. Un fenómeno transcultural, transhistórico y transgenérico, cuyo estilo visual definido pero, a la vez, dúctil en función de las inquietudes de sus autores, se convierte en miradas, pensamientos, emociones, alrededor del lado oscuro de la sociedad y, sobre todo, de sus individuos. Un género, el polar, dentro del cual encontraremos las mejores obras de cineastas de la categoría de Jacques Becker, Marcel Carné, Pierre Chenal, Claude Chabrol, Alain Corneau, Julien Duvivier, José Giovanni, Jean Grémillon, Jean-Pierre Melville, Jean Renoir o Henri Verneuil, entre otros.

Autor: Coordinado por Antonio José Navarro. Carlos Aguilar, Tonio L. Alarcón, Ricardo Aldarondo, Quim Casas, Mar Corrales, Roberto Cueto, Roberto Curti, Tomás Fernández Valentí, Pablo Fernández Vegas, Jorge Gorostiza, Eduardo Guillot, Elisa McCausland, Antonio José Navarro, Luis Pérez Ochando, Jesús Palacios, Juan Andrés Pedrero Santos, Àngel Quintana, Aarón Rodríguez y Diego Salgado, Editorial: Donostia Kultura y Filmoteca Vasca, Colección Nosferatu, Páginas: 231

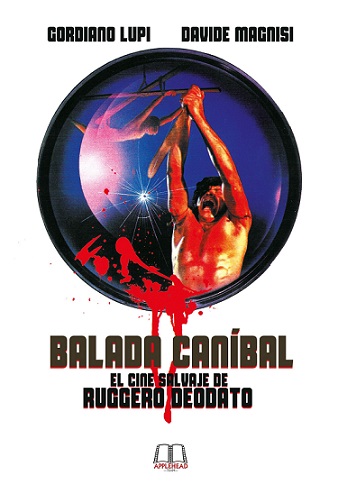

Balada Caníbal: El cine salvaje de Ruggero Deodato

Director ecléctico, capaz de atravesar todos los géneros cinematográficos marcándolos con la influencia realista de su mentor Roberto Rossellini, Ruggero Deodato (1939-2022) debe su fama a una extraordinaria habilidad técnica y narrativa para retratar la violencia de la sociedad a través de las décadas. En su filmografía encontramos títulos como “Oleada de placer”, “Mundo caníbal, mundo salvaje”, “Holocausto caníbal”, “Trampa para un violador”, “Los invasores del abismo” o “Los bárbaros”.

Este libro, firmado por Gordiano Lupi y Davide Magnisi, analiza todas las películas de Ruggero Deodato y las constantes de su cine. Además, contiene una larga entrevista exclusiva con el director y otras con Saverio Deodato, Al Cliver, Massimo Foschi, Lamberto Bava, Carlo Lupo, Ernesto Gastaldi, Francesca Ciardi, Giovanni Lombardo Radice, Dardano Sacchetti, Franco Pistoni, Ilaria Borrelli, Claudio Simonetti, Ernesto Mahieux, Noemi Smorra y Carlota Morelli. Una aproximación completa a la obra de uno de los directores más importantes e influyentes del cine de género italiano.

Autor: Gordiano Lupi y Davide Magnisi. Editorial: Applehead Team Creaciones. Páginas:

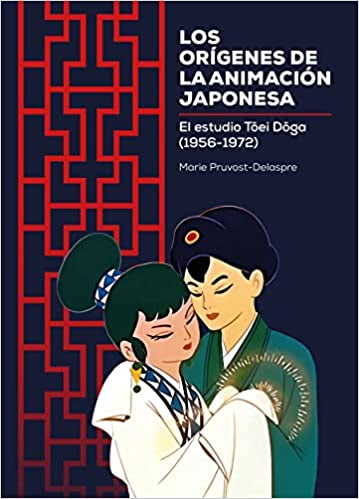

Los orígenes de la animación japonesa: El estudio Tōei Dōga (1956-1972)

La productora Tōei Dōga, fundada en 1956 y actualmente conocida como Tōei Animation, es uno de los más importantes estudios de animación japoneses, lugar de formación privilegiado de los profesionales del dibujo animado y del surgimiento del anime. Su director, Hiroshi Ōkawa, que deseaba convertirla en el “Disney de Oriente”, enfocó su producción hacia los largometrajes para el cine, todo un desafío para una industria de la animación incipiente. Panda y la serpiente mágica (1958), primera película animada en color realizada en Japón, se convirtió en el portaestandarte de este proyecto. El modelo estadounidense se dejó muy pronto de lado, lo que permitió que emergiesen numerosas reapropiaciones e innovaciones técnicas, como El pequeño príncipe y el dragón de ocho cabezas (1963), Las aventuras de Hols, príncipe del sol (1968) y La isla del tesoro (1971). La presente obra explora la historia de esta empresa desde los meses que precedieron a su creación hasta la desaparición de su director histórico, situándola en el contexto de la producción cinematográfica nacional, pero también en el de las evoluciones sociales del Japón de entonces. Muestra cómo Tōei Dōga, a través de los altibajos sucesivos de su sistema de producción y su empleo de las técnicas de animación, puede ser vista como un laboratorio donde se elaboraron prácticas de animación conflictivas, pero aún hoy influyentes.

Autor

Marie Pruvost-Delaspre es profesora adjunta en el Departamento de Cine de la Universidad París 8 Vincennes-Saint Denis. Sus investigaciones abarcan la historia de las técnicas y oficios del cine de animación en Japón y Francia. Ha coordinado varias obras colectivas, entre otras Archives et acteurs des cinémas d’animation en France (2014), L’Animation japonaise en France: réception, diffusion, réappropiations (2016) y Goldorak, l’aventure continue (2018).

Autor: Marie Pruvost-Delaspre. Editorial: DOLMEN EDICIONES. Páginas: 352

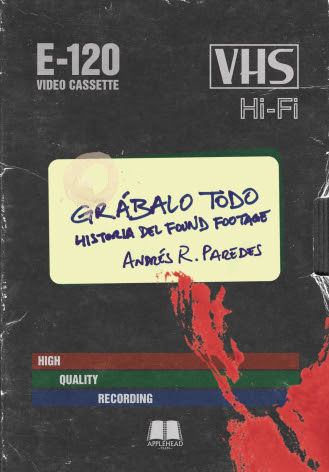

Grábalo todo. Historia del found footage

En 1998 se estrenó El proyecto de la Bruja de Blair y el cine de terror ya no volvió a ser lo mismo. A partir de entonces, toda una serie de nuevos talentos utilizaron el found footage para abrirse camino en la industria: Matt Reeves a través de Monstruoso u Oren Peli con la saga Paranormal Activity dieron sus primeros pasos en el género para convertirse en directores de éxito.

Grábalo todo: Historia del found footage , de Andrés R. Paredes, repasa cuáles fueron los orígenes de este estilo (el mondo, el cine de caníbales, las falsas snuff movies) y analiza tanto películas y franquicias que ya han pasado a la historia como otras más desconocidas por el gran público, además de identificar los nuevos talentos que han surgido en los últimos años y que mantienen vivo el subgénero.

Incluye entrevistas a Nacho Vigalondo, Sarah Appleton, Rodrigo Cortés y Koldo Serra.

Autor: Andrés R. Paredes. Editorial: Applehead Team Creaciones. Páginas: 280

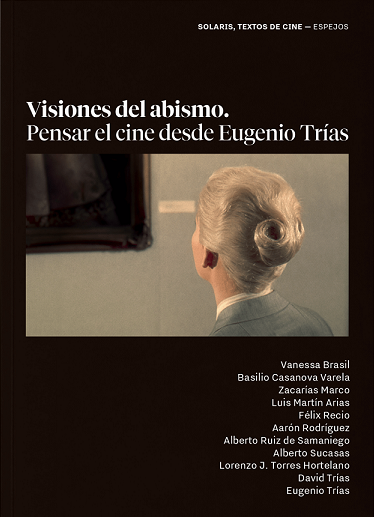

Visiones del abismo. Pensar el cine desde Eugenio Trías

El libro Visiones del abismo. Pensar el cine desde Eugenio Trías nos propone el ejercicio audiovisual e intelectual de reflejar, advertir, ensayar y recorrer las ideas más cruciales de la filosofía de Eugenio Trías en las imágenes de cineastas como Ingmar Bergman, Andrei Tarkovski, Ridley Scott, David Lynch, Federico Fellini, Chris Marker, Wong Kar-Wai, Fritz Lang, Pawel Pawlikowski o, por supuesto, en films tan queridos por el propio Eugenio Trías, como Vértigo o Psicosis.

El filósofo Eugenio Trías nunca ocultó su pasión por el cine, que se tradujo en varios libros, bien con reflexiones generales sobre el cine de todos los tiempos, o bien con análisis monográficos de películas por las que sentía pasión, como Vértigo, de uno de sus cineastas favoritos, Alfred Hitchcock. Sea por esta o por otra razón, lo cierto es que hay en sus ideas y en su filosofía una tendencia natural a conectar con las imágenes del cine, con las mil y una formas del abismo, en los que acertaba a encontrar «los límites del mundo».

Armados con los pertrechos filosóficos del universo de Eugenio Trías, tales como la dialéctica de Lo bello y lo siniestro, los tres cercos del mundo, la condición fronteriza del ser, la música y la arquitectura como las artes fronterizas, la fenomenología del límite, el misterio del símbolo y su sentido en fuga hacia el cerco hermético, su concepción sobre la música, ¡y mucho más!, un elenco de autores, pensadores y analistas recorren imágenes de cine con las que pensar y ensanchar el pensamiento de Trías, y ponerlo en funcionamiento en uno de sus artes favoritos: el cine.

Contenidos

David Trías

El vértigo del cine

Vanessa Brasil

El Abismo en el corazón de la pesadilla. Encuentros entre Trías y Vértigo, de Hitchcock

Alberto Ruiz de Samaniego

Alien. La ordalía y su sombra

Aarón Rodríguez Serrano

En presencia del límite: música y muerte en Ingmar Bergman

Zacarías Marco

Lo inaccesible acontece… en tres fotogramas

Luis Martín Arias

Lo bello y lo sagrado en Psycho

Lorenzo J. Torres Hortelano

Elogio de la máscara en el cine. Un acercamiento desde la filosofía de Eugenio Trías

Alberto Sucasas

Trías y Tarkovski: afinidades entre un filósofo y un cineasta

Basilio Casanova Varela

El canto del cisne. Sacrificio de Andrei Tarkovsky

Félix Recio

El límite y la sombra

Eugenio Trías

Cerrar los ojos

Autor: Vanessa Brasil Campos RodríguezBasilio Casanova VarelaZacarías MarcoLuis Martín AriasFélix RecioAarón Rodríguez SerranoAlberto Ruiz de SamaniegoAlberto SucasasLorenzo J. Torres HortelanoDavid TríasEugenio Trías, Editorial: SOLARIS, Textos de cine, Colección ESPEJOS. Páginas: 220

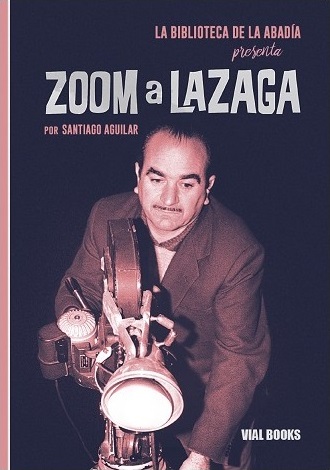

Zoom a Lazaga

La primera monografía sobre Pedro Lazaga, uno de los más prolíficos cineastas españoles, cuya obra ha quedado paradójicamente opacada por el éxito popular de sus comedias de los sesenta

Zoom a Lazaga de Santiago Aguilar, es un volumen monográfico editado de forma conjunta por La biblioteca de La Abadía & Vial of Delicatessens. Se trata del primer estudio biográfico y filmográfico sobre Pedro Lazaga (1918-1979), cuyo centenario en 2018 pasó completamente desapercibido pese a tratarse de uno de los cineastas más prolíficos y exitosos del cine español durante la segunda mitad del pasado siglo. Nos hicimos entonces el firme propósito de analizar su obra de un modo desprejuiciado, detallando las causas que le llevaron a pasar de la militancia vanguardista y cinéfila de sus primeros acercamientos al cine al estajanovismo en connivencia con dos de los productores-guionistas con más olfato para la taquilla: José Luis Dibildos y Pedro Masó. Aunque éramos conscientes de que había tocado todos los palos genéricos —del thriller al musical, de la parodia al drama de tesis—, salvo un puñado de títulos recuperados a caballo de la nostalgia y la sociología —La ciudad no es para mí, Los tramposos, El turismo es un gran invento o Sor Citroen—, su obra carecía hasta hoy de un estudio pormenorizado. Las películas de Lazaga constituyen una obra de urgencia, apegada a la realidad más inmediata y los anhelos de evasión del espectador de su tiempo. Ningún otro director español ha tratado con tanta tenacidad y consistencia los afanes cotidianos del ciudadano medio que constituye la base sociológica de su público. También la frustración inherente a los obstáculos que impiden alcanzar lo deseado.

Gracias al archivo familiar y a la consulta en archivos militares, este volumen ofrece además un relato completo de las vicisitudes bélicas por las que pasó antes de poder dedicarse sin reservas a su gran pasión: el cine. La investigación ha estado en manos de Santiago Aguilar, con el rigor y la amenidad que le caracterizan, y cuenta con un prólogo del también cineasta Pedro Lazaga Busto, hijo de nuestro protagonista.

La gran mayoría del casi centenar de películas que dirigió fueron sonados éxitos comerciales y algunas, además, obtuvieron recompensas oficiales.

Autor: Santiago Aguilar. Editorial: VIAL BOOKS. Páginas: 318

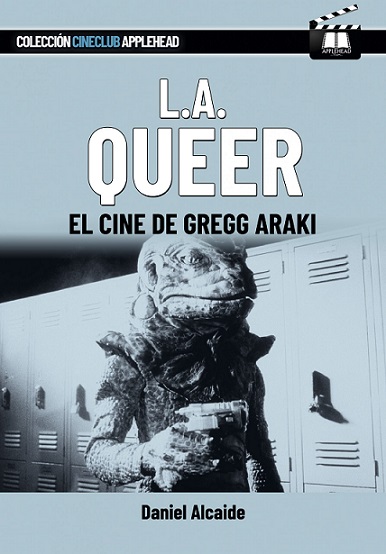

L.A. Queer. El cine de Gregg Araki

Señalado por la crítica como provocador desde sus primeras películas amateurs, Gregg Araki siempre ha sido una figura controvertida que ha desarrollado su carrera al margen de la industria audiovisual comercial. Pionero del New Queer Cinema, su fiel retrato de las inquietudes y la angustia adolescente en la década de los noventa se convirtió en un fenómeno que llevó a las salas a miles de jóvenes que no encontraban representación en el cine. Con la siempre apocalíptica ciudad de Los Ángeles como telón de fondo, un mordaz humor negro y una selección musical que ilustra las tendencias alternativas de la época, el catálogo de películas de este irrepetible director es un explosivo cóctel no apto para todos los paladares.

A través de las páginas de “L.A. Queer: el cine de Gregg Araki”, Daniel Alcaide se sumerge en la filmografía del director para mostrar todas sus particularidades, referencias y códigos, que constituyen uno de los pilares fundamentales del cine independiente durante la década de los noventa y que ha influido a directores como Xavier Dolan o Yann Gonzalez, colecciones de innumerables firmas de moda y artistas de todas las disciplinas. Un adictivo viaje en el que descubrir el universo creado por una mente brillante en la que no pesa el paso del tiempo.

Incluye entrevistas exclusivas a la decoradora Jennifer M. Gentile y al actor Johnathon Schaech.

Autor: Daniel Alcaide. Editorial: Applehead Team Creaciones, Colección: Cineclub Applehead. Páginas: 244

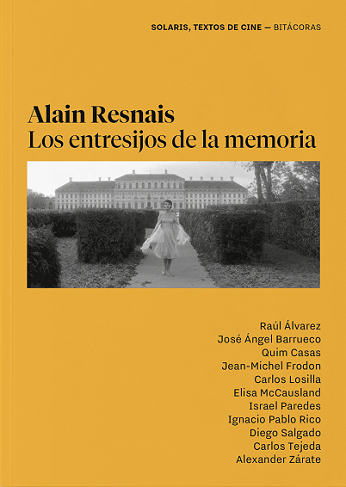

Alain Resnais. Los entresijos de la memoria

La memoria, la guerra, el pasado, el amor y la muerte son los temas recurrentes en la filmografía de Alain Resnais. Aunque su nombre se asocia a la nueva ola del cine francés surgido a finales de la década de los años cincuenta, su trayectoria representa un tiempo y un espacio único que lo desmarcan de otros cineastas de ese movimiento como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Agnès Varda, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Chris Marker o Jacques Rivette. En él se dan a un tiempo la inquietud y la sensibilidad de un director de cine, un escritor, un escenógrafo, un músico y un pintor, conformando un corpus de películas en las que el montaje y la fotografía sugieren fascinantes asociaciones entre personajes y escenarios.

Noche y niebla, Hiroshima mon amour, El año pasado en Marienbad, Muriel, La guerra ha terminado, Providence, Asuntos privados en lugares públicos y Las malas hierbas son algunos de los títulos más destacados de una carrera que se prolongó durante seis décadas. Distinguido en varias ocasiones en los festivales de Cannes y Venecia, y asiduo ganador de los premios Cesar, Resnais gozó de un notable éxito de crítica y público que sin embargo no adocenó las formas experimentales de su cine. Desde territorios que lindan con el sueño y la irrealidad, sus películas nos hablan con pasión de las heridas que deja el tiempo, alfa y omega de la vida y el cine.

Alain Resnais. Los entresijos de la memoria celebra el centenario del nacimiento de este director irrepetible con una monografía, la primera de estas características publicada en español, que reivindica la vigencia de una figura esencial para entender no solo una época brillante del cine francés, sino también las claves estilísticas de un lenguaje narrativo que impregnó buena parte del cine de autor producido durante la segunda mitad del siglo XX. Y lo hace de la mano de un grupo de escritores que aprecian su legado desde una amplia comprensión del hecho cinematográfico; porque Resnais hay muchos, aunque todos se refugien en una sola mirada.

Contenidos

Prólogo. Alain Resnais en el presente, en movimiento

Jean-Michel Frodon

Capítulo 1. Cuando rodar es una aclaración

Quim Casas

Capítulo 2. Las claves de un estilo

Ignacio Pablo Rico

Capítulo 3. El cine y la memoria: escenas de la vida mental

Carlos Losilla

Capítulo 4. El orden de la realidad, el desorden de lo imaginario: Alain Resnais y la cultura popular

Elisa McCausland y Diego Salgado

Capítulo 5. La mirada del documentalista

Carlos Tejeda

Capítulo 6. La representación teatral: la realidad como escenario

Israel Paredes

Capítulo 7. Músicas, musicales y otras partituras

Carlos Tejeda

Capítulo 8. Las maniobras del amor

Raúl Álvarez

Capítulo 9. La guerra, la muerte y otras carambolas

José Ángel Barrueco

Capítulo 10. Enfoques, desenfoques y reenfoques: Las narrativas de las emociones y otras construcciones ilusorias

Alexander Zárate

Coordinado por: Raúl Álvarez, Israel Paredes y Carlos Tejeda.

Autor:Raúl Álvarez, José Ángel Barrueco, Quim Casas, Jean-Michel Frodon, Carlos Losilla, Elisa McCausland, Israel Paredes, Ignacio Pablo Rico, Diego Salgado, Carlos Tejeda, Alexander Zárate. Editorial: SOLARIS, Textos de cine. Páginas: 202

Vampiros en las sombras

«Vampiros en las sombras» aborda tres obras independientes unidas por su temática vampírica y el sello inconfundible de los realizadores neozelandeses Taika Waititi y Jemaine Clement, englobadas bajo el título “Lo que hacemos en las sombras». Su autora, Pilar Pedraza, ahonda en las fuentes que inspiran la franquicia profundizando en su naturaleza irreverente y su irresistible combinación entre horror y comedia.

El libro que tienes en las manos, desmonta cuidadosamente, sin romperlas, las tres piezas del conjunto: el cortometraje, la película y las cuatro temporadas de la serie estrenadas hasta el momento, a la vez que profundiza en las claves de su humor, su encanto y su originalidad, proporciona informaciones valiosas para comprender y disfrutar el conjunto.

Autor: Pilar Pedraza, Ilustraciones: Miki Edge. Editorial: Hermenaute, Páginas: 288

Enzo G. Castellari. El cineasta se rebela (Autobiografía)

Si la gran aventura colectiva del cine italiano fue una de las hazañas culturales más fructíferas y cautivadoras del siglo XX, las historias personales de sus varios centenares de protagonistas constituyen una fuente inagotable de sensaciones, anécdotas y brillantes experiencias humanas; en definitiva, de puro goce. Es en ese inmenso marco donde entra la arrebatadora autobiografía de Enzo G. Castellari (1938, Roma), un realizador famoso en el mundo entero por sus películas de acción y del Oeste. Nacido por, para y en el cine (su padre es Marino Girolami, una figura importantísima de la industria italiana), el autor de títulos de culto como “Keoma” o “1990: Los guerreros del Bronx” realiza un exhaustivo recorrido por su vida y obra desde la Segunda Guerra Mundial, con su primera visita a un set cinematográfico, donde conoció a Anna Magnani, hasta épocas recientes en las que vio cómo Quentin Tarantino rodó “Malditos bastardos”, un largometraje inspirado en su largometraje “Aquel maldito tren blindado”.

“El cineasta se rebela” nos abre la puerta al interior del séptimo arte como muy pocos libros lo consiguen. Directo, apasionado y torrencial, tal y como son sus películas, Castellari relata sin tomar aliento una vida repleta de encuentros con grandes artistas, de muchos éxitos y ciertos fracasos, de situaciones difíciles y heroicas decisiones creativas, de broncas y risas, de rodajes en Italia, España y medio planeta. Haciendo gala siempre de una pasión insobornable por el oficio, nadie más que él podría reunir en las mismas páginas, solo por indicar una muestra mínima de una lista larguísima y variopinta, nombres de la talla de Federico Fellini, Vittorio Gassman, Joan Manuel Serrat, Aphra Behn, Franco Nero, Charles Bronson, Van Johnson, Burt Lancaster, John Wayne, Robert Mitchum, Carlo Ponti, Natalie Wood, Barbara Steele, Paul Newman o, incluso, un casi redivivo Benito Mussolini en los años ochenta. Y todo ello plantando al lector en medio del set y con el director a punto de gritar: «¡¡Acción!!». Por eso y mucho más, las memorias de Enzo G. Castellari no solo llegarán por igual al corazón de los interesados en el cine italiano clásico, el mundial y el de género, sino que encandilarán a quien quiera averiguar cómo se hacen las películas y cómo funcionaba por dentro la industria en la segunda mitad del siglo pasado. “El cineasta se rebela” es una carta de amor al doble acto de vivir rodando y vivir disfrutando delante de una pantalla.

Autor: Enzo G. Castellari, Traducción de Santiago Alonso. Editorial: Applehead Team Creaciones. Páginas:

Richard Fleischer

Perteneciente a la llamada Generación de la Violencia, Richard Fleischer no ha gozado de la misma fortuna crítica que el resto de sus miembros. Los críticos y los historiadores nunca han sabido en qué listado incluirlo, si en el de los autores o en el de los artesanos. Las dudas son hasta cierto punto comprensibles porque en su filmografía el arte y el artesanado se amalgaman formando una misma sólida aleación. En cualquier caso, es hora de hacerle justicia. El legado de Fleischer comprende casi medio centenar de largometrajes, entre los que hallamos títulos admirables como «The Narrow Margin» (1952), «20.000 leguas de viaje submarino» (1954), «Los vikingos» (1958), «Impulso criminal» (1959), «Barrabás» (1961) o «El estrangulador de Boston» (1968).

Autor: José Abad, Editorial: Cátedra, Colección Signo e imagen. Cineastas, Páginas: 320

Cine y arqueología «La arqueología en la gran pantalla»

«Creía que los arqueólogos eran unos graciosos hombrecillos que buscaban momios». Así describe Willie la profesión de su compañero de aventuras Indiana Jones en la película Indiana Jones y el templo maldito. El cine de aventuras siempre fue muy popular y exitoso, basado en un voluntario afán por el entretenimiento más que por la refl exión profunda sobre la condición humana. Dentro de este género, existe un conjunto de filmes cuyo eje central es la búsqueda de un tesoro y que forma un subgénero muy específico que es el cine de Arqueología. Indiana Jones, Lara Croft, Tadeo Jones… son algunas de las principales figuras de este tipo de cine que han trascendido los marcos cinematográficos para convertirse en auténticos referentes culturales. Si bien el cine de Arqueología ha distorsionado enormemente esta profesión, es innegable su magnetismo, capaz de atraer a las salas de cine a miles de personas deseosas de viajar a lugares exóticos, encontrar un tesoro y salvar el mundo. ¿Por qué es tan atrayente este tipo de películas? ¿Cómo y por qué surgieron dentro de la historia del cine? ¿Qué es lo que dicen, o no dicen, sobre la Arqueología? En este ensayo se defenderá que el éxito del cine de Arqueología reside en una original combinación de tres elementos: el exotismo, una particular percepción del tiempo, y la centralidad del objeto y del tesoro. Basada en una filmografía de más de 280 películas, el ensayo se divide en seis capítulos, en los que se aborda, entre otros, la historia del género, la construcción del personaje arqueológico, el tesoro como elemento central del cine de Arqueología o el análisis crítico sobre el cine de Arqueología como un cine esencialmente colonialista y racista, vinculado con el propio origen de la Arqueología como ciencia a lo largo del siglo XIX. Como afirma Howard Knapp al final del filme Daughter of the sun god: ¡Bebamos por una gran aventura!

Autor: Carlos Tejerizo, Editorial: Berenice, Páginas: 336

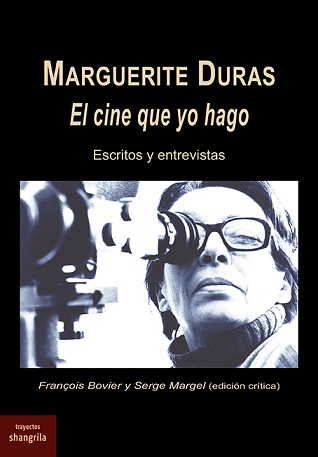

Marguerite Duras. El cine que yo hago

Marguerite Duras (1914 – 1996) no es solo una de las más grandes escritoras francesas del siglo XX, sino también una cineasta cuyas películas forman parte ineludible del cuerpo completo de su obra. Este libro reúne por primera vez los escritos de Marguerite Duras sobre sus propias películas (diecinueve, realizadas entre 1966 y 1985), su actividad como cineasta, así como las entrevistas más significativas que pudo conceder sobre su cine. De La música (1966) a Los niños (1985), pasando por Détruire dit-elle (1969), India Song (1975), Le Camion (1977), Le Navire Night (1979)…, el libro recoge todas las películas dirigidas por Duras (excluyendo las adaptaciones de sus libros y las películas que ella escribió como Hiroshima mon amour).

La mayoría de los textos que escribió para cada película se reproducen con el objetivo de presentar y explicar su trabajo al lector, a la crítica y, en ocasiones, a los propios actores. Las palabras vivas y evocadoras de Marguerite Duras proyectan al lector a un universo fílmico radical y depurado, muestran los vínculos que hay en su obra entre la literatura y el cine. Marguerite Duras habla de su forma de ver, de sus principios en la escritura cinematográfica, y sobre todo de la paradoja de un cine que busca “destruir el cine”. Una tentativa de «superar» al cine, de su negación, como la de la política. Pero más allá, estos textos hablan a todos de la existencia, del mundo, de la escritura. Aquí nuevamente se trata de destruir, de derribar, pero también de amar, de atreverse. De ahí el interés de dar a leer estos escritos y entrevistas.

Muchos textos están inéditos, otros permanecieron de muy difícil acceso. Algunos han sido publicados en carpetas de prensa, diarios y revistas especializadas cuando se estrenaron las películas. Algunos han sido reeditados en obras colectivas.

Autores

FRANÇOIS BOVIER.

Investigador en la Escuela Cantonal de Arte de Lausana y profesor de enseñanza e investigación en la Sección de Historia y Estética del Cine de la Universidad de Lausana.

SERGE MARGEL. Investigador de la Fundación Nacional de Ciencias de Suiza. Profesor en la Universidad de Neuchâtel.

Autor: François Bovier y Serge Margel, Traducción Vanesa García Cazorla; Editorial: Shangrila Ediciones, Colección Trayectos libros, Páginas: 382

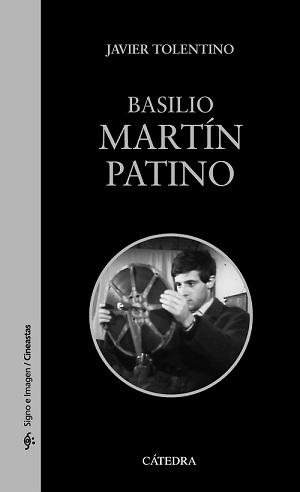

Basilio Martín Patino

Basilio Martín Patino (Lumbrales, Salamanca, 29 de octubre de 1930-Madrid, 13 de agosto de 2017) estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, donde fundó el Cine Club Universitario. A través de su cine puso en jaque a la censura franquista con sus revisiones sobre la Guerra Civil. «Nueve cartas a Berta» (1966) ha sido definida como la película más moderna y más «nouvelle vague» del cine español, y «Canciones para después de una guerra» (1971), como la película que Carrero Blanco hubiera querido que jamás hubiera existido. Galardones, premios y homenajes no lograron matizar la realidad y la soledad de su cine, una trayectoria plagada de desencuentros y un injusto y desesperado aislamiento del que fue objeto y que, sin embargo, no logró ni desactivarle ni entristecerle. El cine de Martín Patino es bello, independiente, lleno de humor y de ideales libertarios de los que jamás claudicó.

Autor: Javier Tolentino, Editorial: Cátedra, Colección Signo e imagen. Cineastas, Páginas: 264

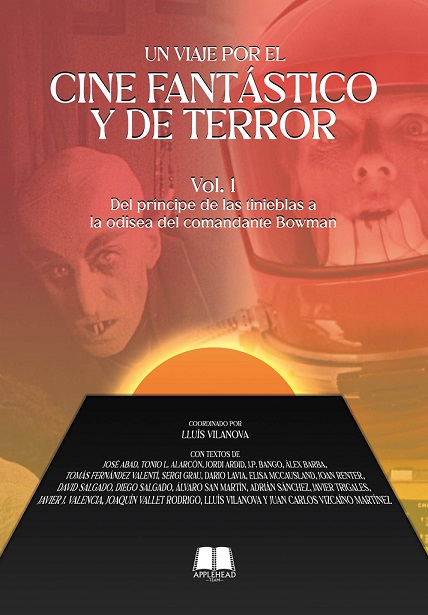

Un viaje por el cine fantástico y de terror vol. 1

Con “Un viaje por el cine fantástico y de terror vol. 1: Del príncipe de las tinieblas a la odisea del comandante Bowman” te adentrarás en los orígenes del género a través de las primeras obras maestras silentes, firmadas por F.W. Murnau o Fritz Lang. Conocerás las producciones fantásticas de la Universal y RKO de los años 30 y 40 del siglo pasado. Compartirás desdichas con el rey Kong y los Freaks de Tod Browning. Gozarás de un amplio recorrido por la ciencia ficción USA de la década de los 50 y por las producciones de Hammer Films. Intemporales romances y aventuras fantásticas compartirán protagonismo con fantasmas, brujas, vampiros y monstruos de toda índole, algunos muy humanos.

Serán ineludibles paradas en el camino los títulos más populares —pero también otros menos conocidos— de las cinematografías norteamericana y británica, así como también los espectros del fantástico japonés, los horrores góticos del terror italiano, el cine fantástico de la Europa del Este o las leyendas y criaturas del imaginario mexicano. Y como privilegiados compañeros de viaje tenderemos a James Whale, Jacques Tourneur, Terence Fisher, Walt Disney, Alfred Hitchcock, Roger Corman, William Castle, George Pal, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Roman Polanski, Stanley Kubrick y muchos otros. Un viaje, repleto de emociones y sorpresas, que partirá de los albores del cine y nos llevará hasta finales de la década de los 60.

Textos de José Abad, Tonio L. Alarcón, Jordi Ardid, J.P. Bango, Álex Barba, Tomás Fernández Valentí, Sergi Grau, Dario Lavia, Elisa McCausland, Joan Renter, David Salgado, Diego Salgado, Álvaro San Martín, Adrián Sánchez, Javier Trigales, Javier J. Valencia, Joaquín Vallet Rodrigo, Lluís Vilanova, Juan Carlos Vizcaíno Martínez.

Autor; VVAA. Coordinado por Lluís Vilanova. Editorial: Applehead Team Creaciones. Páginas:

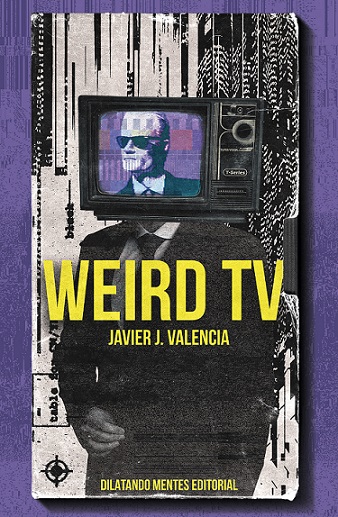

Weird TV

Al principio no había nada. Después llegó la televisión con una única cadena, que pasarían a ser dos y después tres, cuatro y cinco, y así hasta multiplicarse hasta el infinito, primero con la irrupción de la televisión digital y ahora con las plataformas de streaming.

En el mundo de las series de TV parece vivirse en un continuo «ahora» donde solo parecen tener importancia aquellas que generan más ruido en las redes sociales. ¿Dónde queda aquello que llamamos televisión de culto? ¿No debería, también, significar una mayor oferta televisiva la oportunidad de sumergirnos en el pasado y bucear a lo largo y ancho de la historia para redescubrir aquellas series que han quedado sepultadas por el torbellino de la actualidad?

Weird TV es un libro que desearía ser una cadena o una plataforma de streaming destinada a recuperar 47 series de género fantástico de las cuales no se ha hablado —o no lo suficiente— en nuestro país: se trata de series malditas, olvidadas, raras o exóticas que quizá pasaron desapercibidas, o tal vez consiguieron el éxito para después desaparecer de la memoria colectiva, pero que no han perdido ni un ápice de interés y están deseando ser recuperadas por todos aquellos amantes de la televisión de culto. Desde Max Headroom a Kolchak: The Night Stalker, pasando por Eerie, Indiana, Survivors, Belphegor: El misterio del Louvre o Quatermass. Todo ello en un libro escrito por Javier J. Valencia (Universo Twin Peaks, Terror Rural y Paganismo) que cuenta con las firmas invitadas de Jorge «Loser» Casanueva, Marcos Gendre, Xavi Torrents Valdeiglesias, Óscar Sueiro, Marc Muñoz, Dani Morell, Javier Ludeña y Víctor Castillo.

Autor: AA.VV, Editorial: Dilatando Mentes, Páginas: 542

Rafael Gil. La huella de luz de un cineasta español (1913-1986)