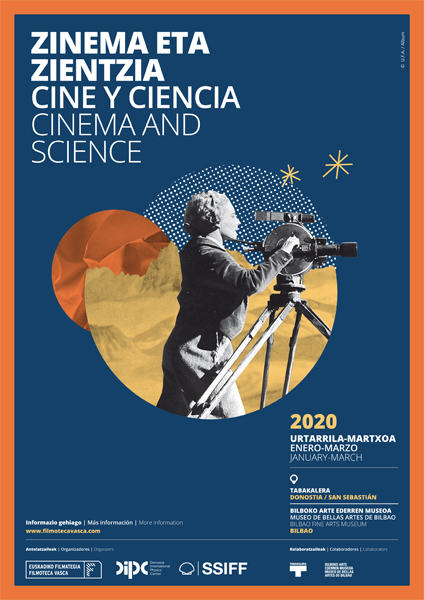

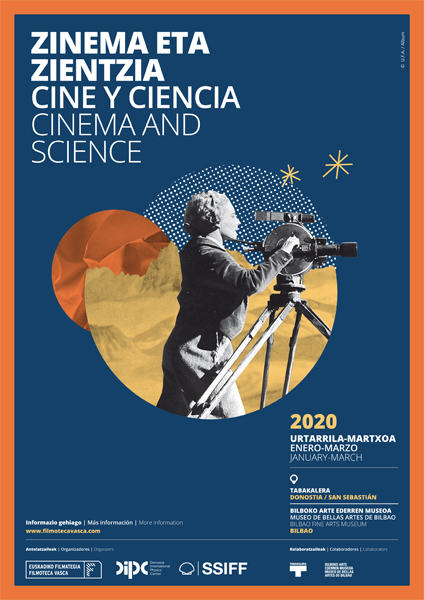

El Festival de San Sebastián se ha sumado por primera vez a la organización del ciclo CINE Y CIENCIA, en su tercera edición.

Se proyectarán un total de 11 películas entre enero y marzo en Tabakalera (Donostia / San Sebastián) y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Las sesiones contarán con una presentación y posterior coloquio, conducidos por prestigios@s científic@s.

La edición actual acogerá además cinco conferencias que tratarán diferentes aspectos científicos, sesiones dirigidas a centros escolares, una proyección acompañada por música en directo y un evento especial que tendrá lugar en San Juan de Luz.

La Filmoteca Vasca, el Donostia International Physics Center (DIPC) y este año por primera vez también el Festival de San Sebastián (SSIFF) han presentado hoy la tercera edición del ciclo CINE Y CIENCIA que tendrá lugar entre enero y marzo de 2020 en Tabakalera (Donostia / San Sebastián) y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Los máximos responsables de las cinco instituciones han anunciado las novedades de la tercera edición de la iniciativa, que este año contará con la proyección de 11 películas de gran interés científico. Las sesiones irán acompañadas de una presentación y posterior coloquio conducidos por prestigios@s científic@s provenientes de instituciones como el Centro de Física de Materiales CSIC-UPV/EHU, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Universidad de Salamanca), el Centro de Astrobiología CSIC-INTA, la Universidad del País Vasco, Laboratorium Bergara, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Ikerbasque, Euskalmet o el Donostia International Physics Center (DIPC). Asimismo, se celebrarán cinco conferencias que versarán sobre diferentes aspectos científicos, proyecciones dirigidas a centros escolares en ambas capitales vascas, una proyección acompañada por música en directo y un evento especial que tendrá lugar en San Juan de Luz.

La colaboración entre la Filmoteca Vasca y el Donostia International Physics Center (DIPC) para llevar a cabo el ciclo CINE Y CIENCIA comenzó en 2018. La excelente acogida del público favoreció la celebración de un segundo ciclo en 2019 y un tercero ahora en 2020. En la pasada edición del Festival de San Sebastián, las tres instituciones colaboraron para vincular de nuevo dos de las señas de identidad de la ciudad: su dedicación al cine y su alta especialización en ciencia. Esta iniciativa unió ambas disciplinas en sesiones dirigidas a una audiencia infantil en el Velódromo. Pero, sobre todo, se confirmó con ello la entrada del Festival de San Sebastián en este proyecto, ya a tres bandas, que cree firmemente en la compatibilidad de la transmisión de cultura cinematográfica junto a la cultura científica.

En la tercera edición de la muestra de cine se proyectarán un total de 11 películas. Con Ágora (Alejandro Amenábar, 2009) nos sumergiremos en los apasionantes debates entre religión y ciencia desde la Antigüedad a través de la destacada figura de Hipatia. ¿Por qué el clásico Gilda (Charles Vidor, 1946)? Hay 183,84 razones de peso (atómico). Gattaca (Andrew Niccol, 1997) nos llevará al campo de la manipulación genética. Proxima (Alice Winocour, 2019) es una de las joyas que salió con más brillo de la Sección Oficial del último Festival de San Sebastián. Her (Spike Jonze, 2013) es inteligencia artificial y mucho más. Autómata (Gabe Ibáñez, 2014) es una distopía que profundiza en el mundo de la robótica. El árbol de la vida (2011) es de Terrence Malick y ganó el Festival de Cannes: en pantalla grande crece… Nuestros habituales repasos de clásicos de la ciencia ficción tienen este año en El hombre con rayos X en los ojos (Roger Corman, 1963) y La mujer en la luna (Fritz Lang, 1929) dos nuevos ejemplos magníficos. Con Despertares (Penny Marshall, 1990) nos acercamos a la neurología a través de los ojos de Oliver Sacks, mientras que con Ad Astra (2019) James Gray combina el viaje interior con la aventura espacial. Las sesiones tendrán lugar en el cine de Tabakalera en Donostia / San Sebastián y en el auditorio del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

El ciclo comenzará el próximo viernes, 10 de enero, en Donostia / San Sebastián, y el sábado, 11 de enero, en Bilbao. El pistoletazo de salida lo dará Pedro Miguel Etxenike, catedrático de la UPV/EHU y presidente del DIPC, presentando Ágora. La película relata la búsqueda del conocimiento científico en la Antigüedad a través de la figura protagonista de Hipatia, la primera astrónoma y científica conocida. La proyección servirá, entre otras cosas, para plantear un diálogo no solo sobre la historia de la ciencia, o sobre la mujer en la ciencia, sino también sobre las siempre complejas relaciones entre ciencia y religión o ciencia y Dios.

Novedades

La edición de 2020 se presenta con varias novedades. Por un lado, cinco conferencias nos acercarán a los últimos avances de la comunidad científica, de la mano de Marcos Pellejero (DIPC), Nerea Zabala (Universidad del País Vasco; DIPC), Gabe Ibáñez (director de Autómata) y Concepción Alicia Monje (Universidad Carlos III de Madrid), Carlos Briones (Centro de Astrobiología CSIC-INTA) y José Ramón Alonso (Universidad de Salamanca. Instituto de Neurociencias de Castilla y León). Estas charlas tendrán lugar en la Sala Ruiz Balerdi de Tabakalera dentro del ciclo Zientziakutxa, en Donostia / San Sebastián, y en la Biblioteca Central de Bidebarrieta, en Bilbao. La iniciativa ha contado con la colaboración de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Biblioteca Central de Bidebarrieta en Bilbao, y de la Fundación Kutxa, entidad junto a la cual el DIPC organiza anualmente el ciclo de conferencias Zientziakutxa, en Donostia / San Sebastián.

Por otra parte, se proyectará la película El día de mañana (Roland Emmerich, 2004) en sesiones dirigidas a centros escolares que versarán en torno a la física del clima y que tendrán lugar tanto en la capital guipuzcoana como en la vizcaína. Así mismo, el ciclo acogerá una sesión especial en la que se proyectará La mujer en la luna (Fritz Lang, 1929) acompañada por música en directo de la mano del pianista Javier Pérez de Azpeitia. Y por último, la proyección de Gilda (Charles Vidor, 1946) se trasladará el 21 de enero a Cinéma Le Sélect de San Juan de Luz.

Las entradas para las sesiones de cine costaran 3,50 euros. En Bilbao, se podrán adquirir en la taquilla del museo o en la página web www.museobilbao.com, y costarán 2 euros para los Amigos del Museo y serán gratuitas para los menores de 25 años (se deben recoger en la taquilla del museo). En Donostia / San Sebastián, la entradas estarán a la venta en el Punto de Información de Tabakalera, en la taquilla del cine (30 minutos antes del comienzo de la proyección) y en internet (https://ticket.kutxabank.es/tabakalera), y tendrán un descuento del 10% con las tarjetas Tabakalera y Donostia Kultura. Habrá una sesión especial: la proyección de La mujer en la luna (Fritz Lang, 1929) que contará con música en directo costará 7 euros en ambas capitales (4 euros para los Amigos del Museo de Bellas Artes de Bilbao). La entrada para las conferencias será gratuita, hasta completar aforo.

PROGRAMA

CICLO DE CINE

[MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO>Auditorio]

11/01/2020 (19:00)

ÁGORA (Alejandro Amenábar, 2009)

* Presentación: Pedro Miguel Etxenike [Físico; Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC)]

18/01/2020 (19:00)

GILDA (Charles Vidor, 1946)

* Presentación: Rosa Errazkin [Química; Laboratorium Bergara]

25/01/2020 (19:00)

GATTACA (Andrew Niccol, 1997)

* Presentación: Leire Escajedo [Jurista y bióloga; Universidad del País Vasco (UPV/EHU)]

01/02/2020 (19:00)

PROXIMA(Alice Winocour, 2019)

* Presentación: Silvia Bonoli [Física; Ikerbasque; Donostia International Physics Center (DIPC)]

08/02/2020 (19:00)

HER (Spike Jonze, 2013)

* Presentación: Gustavo Ariel Schwartz [Físico; Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC)]

15/02/2020 (19:00)

AUTÓMATA (Gabe Ibáñez, 2014)

* Presentación: Concepción Alicia Monje [Ingeniera; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)], Gabe Ibáñez [director de la película]

22/02/2020 (19:00)

THE TREE OF LIFE –El árbol de la vida– (Terrence Malick, 2011)

* Presentación: Carlos Briones [Químico; Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)]

07/03/2020 (19:00)

EL HOMBRE CON RAYOS X EN LOS OJOS –X: The Man with the X-Ray Eyes– (Roger Corman, 1963)

* Presentación: Javier Aizpurua [Físico; Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC)]

14/03/2020 (19:00)

AD ASTRA (James Gray, 2019)

* Presentación: Fernando Cossío [Químico; Ikerbasque; Universidad del País Vasco (UPV/EHU)]

21/03/2020 (19:00)

DESPERTARES –Awakenings– (Penny Marshall, 1990)

* Presentación: José Ramón Alonso [Neurobiólogo; Universidad de Salamanca. Instituto de Neurociencias de Castilla y León]

28/03/2020 (19:00)

EMAKUMEA ILARGIAN / LA MUJER EN LA LUNA –Frau im Mond– (Fritz Lang, 1929)

* Música en directo: Javier Pérez de Azpeitia (piano).

* Presentación: Ane Sarasola [Física; Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC)]

[TABAKALERA>Cine]

10/01/2020 (19:00)

ÁGORA (Alejandro Amenábar, 2009)

* Presentación: Pedro Miguel Etxenike [Físico; Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC)]

16/01/2020 (19:00)

GILDA (Charles Vidor, 1946)

* Presentación: Rosa Errazkin [Química; Laboratorium Bergara]

23/01/2020 (19:00)

GATTACA (Andrew Niccol, 1997)

* Presentación: Leire Escajedo [Jurista y bióloga; Universidad del País Vasco (UPV/EHU)]

30/01/2020 (19:00)

PROXIMA(Alice Winocour, 2019)

* Presentación: Silvia Bonoli [Física; Ikerbasque; Donostia International Physics Center (DIPC)]

06/02/2020 (19:00)

HER (Spike Jonze, 2013)

* Presentación: Gustavo Ariel Schwartz [Físico; Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC)]

13/02/2020 (19:00)

AUTÓMATA (Gabe Ibáñez, 2014)

* Presentación: Concepción Alicia Monje [Ingeniera; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)], Gabe Ibáñez [director de la película]

20/02/2020 (19:00)

THE TREE OF LIFE –El árbol de la vida– (Terrence Malick, 2011)

* Presentación: Carlos Briones [Químico; Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)]

05/03/2020 (19:00)

EL HOMBRE CON RAYOS X EN LOS OJOS –X: The Man with the X-Ray Eyes– (Roger Corman, 1963)

* Presentación: Javier Aizpurua [Físico; Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC)]

14/03/2020 (19:00)

EMAKUMEA ILARGIAN / LA MUJER EN LA LUNA –Frau im Mond– (Fritz Lang, 1929)

* Música en directo: Javier Pérez de Azpeitia (piano).

* Presentación: Ane Sarasola [Física; Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Donostia International Physics Center (DIPC)]

19/03/2020 (19:00)

DESPERTARES –Awakenings– (Penny Marshall, 1990)

* Presentación: José Ramón Alonso [Neurobiólogo; Universidad de Salamanca. Instituto de Neurociencias de Castilla y León]

26/03/2020 (19:00)

AD ASTRA (James Gray, 2019)

* Presentación: Fernando Cossío [Químico; Ikerbasque; Universidad del País Vasco (UPV/EHU)]

SAN JUAN DE LUZ

[Cinéma Le Sélect]

21/01/2020 (20:00)

GILDA (Charles Vidor, 1946)

* Presentación: Joxean Fernández [director de la Filmoteca Vasca], Ricardo Díez Muiño [director del Donostia International Physcis Center (DIPC)]

CONFERENCIAS

[Biblioteca Central de Bidebarrieta]

29/01/2020 (19:00)

MARCOS PELLEJERO

Donostia International Physics Center (DIPC)

Energía… ¿oscura?

26/02/2020 (19:00)

NEREA ZABALA

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Donostia International Physics Center (DIPC)

Herramientas de luz: de la ciencia ficción a las películas moleculares

[ZIENTZIAKUTXA; TABAKALERA>Sala Ruiz Balerdi]

14/02/2020 (19:00)

GABE IBÁÑEZ

Director de Autómata

CONCEPCIÓN ALICIA MONJE

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

Robótica: retos futuros

21/02/2020 (19:00)

CARLOS BRIONES

Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)

El origen de la vida: las raíces del árbol

20/03/2020 (19:00)

JOSÉ RAMÓN ALONSO

Universidad de Salamanca. Instituto de Neurociencias de Castilla y León.

Despierta, cerebro, despierta

SESIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES

[MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO>Auditorio]

11y18/03/2020

EL DÍA DE MAÑANA –The Day After Tomorrow– (Roland Emmerich, 2004)

* Presentación: ONINTZE SALAZAR [Euskalmet]

[TABAKALERA>Cine]

11y18/02/2020

EL DÍA DE MAÑANA –The Day After Tomorrow– (Roland Emmerich, 2004)

* Presentación: ONINTZE SALAZAR [Euskalmet]

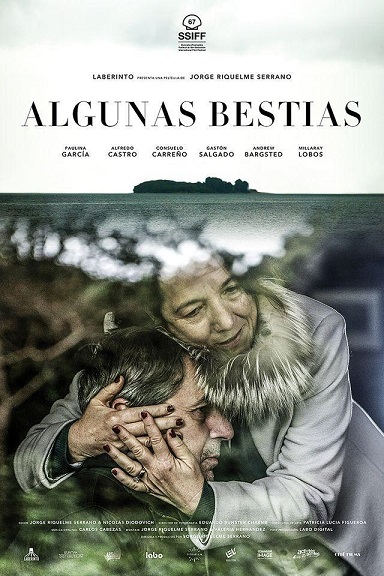

microcosmos que de alguna manera pretende ser una suerte de reflejo de un país entero de deviene como enfermo, a través de todo ello se nos retrata lo más feo y oscuro que puede llegar a anidar dentro del ser humano. Provisto formalmente de ese tono gélido y aséptico tan característico en películas centroeuropeas en donde se nos muestran disfuncionalidades familiares de todo tipo como por ejemplo, una burguesía mal entendida, homofobia, abuso de roles de poder y otros males endémicos sociales, seremos testigos de cómo Jorge Riquelme Serrano tiene la virtud de representarlos y ejecutarlos de forma muy cercana al espectador en base a la aparente cotidianidad de los actos a los que asiste, esto no significa que el relato no llegue a ser áspero y oscuro, a tal respecto el film, aun provisto de una credibilidad algo dudosa en lo concerniente a esa representación en concreto, tiene el dudoso honor de atesorar la escena posiblemente más hiriente y sórdida vista durante todo el festival.

microcosmos que de alguna manera pretende ser una suerte de reflejo de un país entero de deviene como enfermo, a través de todo ello se nos retrata lo más feo y oscuro que puede llegar a anidar dentro del ser humano. Provisto formalmente de ese tono gélido y aséptico tan característico en películas centroeuropeas en donde se nos muestran disfuncionalidades familiares de todo tipo como por ejemplo, una burguesía mal entendida, homofobia, abuso de roles de poder y otros males endémicos sociales, seremos testigos de cómo Jorge Riquelme Serrano tiene la virtud de representarlos y ejecutarlos de forma muy cercana al espectador en base a la aparente cotidianidad de los actos a los que asiste, esto no significa que el relato no llegue a ser áspero y oscuro, a tal respecto el film, aun provisto de una credibilidad algo dudosa en lo concerniente a esa representación en concreto, tiene el dudoso honor de atesorar la escena posiblemente más hiriente y sórdida vista durante todo el festival.

intermitentes puntos de interés expuesto a modo de pastiche y juego cinéfilo. Zeroville intenta generar una reflexión sobre la cinefilia llevada al límite, un film que empieza por causar una cierta curiosidad por lo insólito de su naturaleza a contra corriente, sin embargo la broma dura bien poco hasta llegar a convertirse en una especie de chiste deslavazado, muy pasado de rosca, repetitivo e imposible de unir con un mínimo de coherencia, el conjunto final deviene con muy poca gracia bordeando por momento lo irritante en especial en lo referido a un montaje que parece estar tramado por el propio protagonista del film. También sería justo decir que el nuevo trabajo del responsable de Interior. Leather Bar. necesita una contextualización adecuada a la hora de poder ser analizada con cierta enjundia, evidentemente el film huye conscientemente de cualquier tipo de verisimilitud narrativa, algo que vuelvo a repetir no es óbice para dar la impresión de estar ante chiste que termina siendo demasiado farragoso por mucho que la cinefilia del autor, y la del relato, pueda causar una cierta empatía en el espectador ávido de referencias.

intermitentes puntos de interés expuesto a modo de pastiche y juego cinéfilo. Zeroville intenta generar una reflexión sobre la cinefilia llevada al límite, un film que empieza por causar una cierta curiosidad por lo insólito de su naturaleza a contra corriente, sin embargo la broma dura bien poco hasta llegar a convertirse en una especie de chiste deslavazado, muy pasado de rosca, repetitivo e imposible de unir con un mínimo de coherencia, el conjunto final deviene con muy poca gracia bordeando por momento lo irritante en especial en lo referido a un montaje que parece estar tramado por el propio protagonista del film. También sería justo decir que el nuevo trabajo del responsable de Interior. Leather Bar. necesita una contextualización adecuada a la hora de poder ser analizada con cierta enjundia, evidentemente el film huye conscientemente de cualquier tipo de verisimilitud narrativa, algo que vuelvo a repetir no es óbice para dar la impresión de estar ante chiste que termina siendo demasiado farragoso por mucho que la cinefilia del autor, y la del relato, pueda causar una cierta empatía en el espectador ávido de referencias.

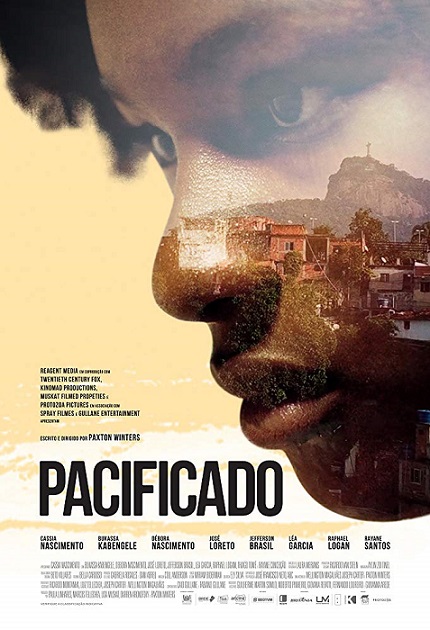

en según qué discutibles manierismos algo manidos expuestos en su tramo final, la principal referencia al film la podemos encontrar en películas tales como Ciudad de Dios o Tropa de élite, de algunas manera estos films no dejan de pertenecer a un género construido en sí mismo, en tal respecto el punto de partida y posterior desarrollo es similar a los trabajos arriba citados, su desarrollo sin embargo intenta alejarse algo pese a que el retrato de ese microcosmos social de desfavorecidos en base a unos protagonistas imposibilitados de salir de esa especie de hormiguero ubicado en el corazón de las favelas parezca en un principio idéntico al de sus congéneres. A tal respecto Pacified no es una película que transite por la originalidad aunque sería injusto no reconocerle una cierta efectividad a la hora de retratar unos lugares que ya devienen como comunes en esto de plasmar en imágenes duros ámbitos de índole social.

en según qué discutibles manierismos algo manidos expuestos en su tramo final, la principal referencia al film la podemos encontrar en películas tales como Ciudad de Dios o Tropa de élite, de algunas manera estos films no dejan de pertenecer a un género construido en sí mismo, en tal respecto el punto de partida y posterior desarrollo es similar a los trabajos arriba citados, su desarrollo sin embargo intenta alejarse algo pese a que el retrato de ese microcosmos social de desfavorecidos en base a unos protagonistas imposibilitados de salir de esa especie de hormiguero ubicado en el corazón de las favelas parezca en un principio idéntico al de sus congéneres. A tal respecto Pacified no es una película que transite por la originalidad aunque sería injusto no reconocerle una cierta efectividad a la hora de retratar unos lugares que ya devienen como comunes en esto de plasmar en imágenes duros ámbitos de índole social.

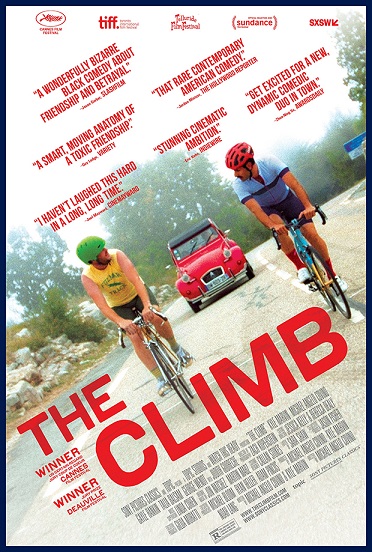

carcajada, parte de un hándicap bastante detectable en la medida de ser una especie de apéndice algo alargado de un corto anterior realizado por los mismos responsables, la historia está expuesta en base a continuas idas y venidas en donde más que una amistad en si lo que Michael Angelo Covino parece querer contarnos es en referencia al vínculo dependiente creado de tal concepto, los dos protagonistas devienen como completamente antagónicos entre sí, uno resulta ser un inocente bonachón de carácter extremadamente afable, el otro un ser un tanto ególatra y vividor pero principalmente egoísta para con quien les rodea, curiosamente la mezquindad del segundo hará que anhelé y en parte necesite el entorno familiar solido que parece atesorar el primero.

carcajada, parte de un hándicap bastante detectable en la medida de ser una especie de apéndice algo alargado de un corto anterior realizado por los mismos responsables, la historia está expuesta en base a continuas idas y venidas en donde más que una amistad en si lo que Michael Angelo Covino parece querer contarnos es en referencia al vínculo dependiente creado de tal concepto, los dos protagonistas devienen como completamente antagónicos entre sí, uno resulta ser un inocente bonachón de carácter extremadamente afable, el otro un ser un tanto ególatra y vividor pero principalmente egoísta para con quien les rodea, curiosamente la mezquindad del segundo hará que anhelé y en parte necesite el entorno familiar solido que parece atesorar el primero.

a la casa y su posterior ocupación, como centro neurálgico de poder, deviene como una milimétrica alegoría de una desesperación que se percibe sin vías de solución. Para la ocasión no solo se limita a retratar en un claro tono realite, formato ayudado con la decisión de contar solo con Luis Alberti como único actor profesional del elenco, una desigualdad que deriva en abuso y posterior revancha, sino que se ampara a través de metáforas ubicadas en un escenario de clara estructura minimalista en lo referente a una historia contada de una manera sencilla pero convincente que terminara siendo circular en lo relativo a la incertidumbre que han de padecer todos sus protagonistas y que de una forma atroz siempre nos devuelve al punto de origen siendo su síntesis argumental aquella que nos dicta como la corrupción moral puede ir calando en según qué circunstancias en cualquier segmento de nuestra sociedad.

a la casa y su posterior ocupación, como centro neurálgico de poder, deviene como una milimétrica alegoría de una desesperación que se percibe sin vías de solución. Para la ocasión no solo se limita a retratar en un claro tono realite, formato ayudado con la decisión de contar solo con Luis Alberti como único actor profesional del elenco, una desigualdad que deriva en abuso y posterior revancha, sino que se ampara a través de metáforas ubicadas en un escenario de clara estructura minimalista en lo referente a una historia contada de una manera sencilla pero convincente que terminara siendo circular en lo relativo a la incertidumbre que han de padecer todos sus protagonistas y que de una forma atroz siempre nos devuelve al punto de origen siendo su síntesis argumental aquella que nos dicta como la corrupción moral puede ir calando en según qué circunstancias en cualquier segmento de nuestra sociedad.

comienza a convertirse en algo fantasmagórico en referencia a un planteamiento sobre el desvanecimiento de un conjunto, no en relación a ninguna maldición digamos ancestral de un relato que nos habla principalmente de la desaparición de un entorno determinado que empieza a través de unas apariciones, curiosamente en dicha indagación temática de claros contornos genéricos el elemento social está integrado en el relato de una forma muy sutil, Denis Côté a través de esas acotaciones o derivas narrativas se vale continuamente de un fuera de campo que de alguna manera nos habla de la desconfianza hacia el desconocido, algo que deriva inevitablemente en la problemática de la xenofobia en la medida hablar acerca de cuerpos olvidados que de una forma inesperada necesitan de ser visibles y que actúan o representan en la historia simbolismos a modo de un horror que deviene como colectivo en referencia al concepto de la desconfianza a la hora de poder compartir un espacio que al final quedara abocado al éxodo del no participe en dicha correlación.

comienza a convertirse en algo fantasmagórico en referencia a un planteamiento sobre el desvanecimiento de un conjunto, no en relación a ninguna maldición digamos ancestral de un relato que nos habla principalmente de la desaparición de un entorno determinado que empieza a través de unas apariciones, curiosamente en dicha indagación temática de claros contornos genéricos el elemento social está integrado en el relato de una forma muy sutil, Denis Côté a través de esas acotaciones o derivas narrativas se vale continuamente de un fuera de campo que de alguna manera nos habla de la desconfianza hacia el desconocido, algo que deriva inevitablemente en la problemática de la xenofobia en la medida hablar acerca de cuerpos olvidados que de una forma inesperada necesitan de ser visibles y que actúan o representan en la historia simbolismos a modo de un horror que deviene como colectivo en referencia al concepto de la desconfianza a la hora de poder compartir un espacio que al final quedara abocado al éxodo del no participe en dicha correlación.

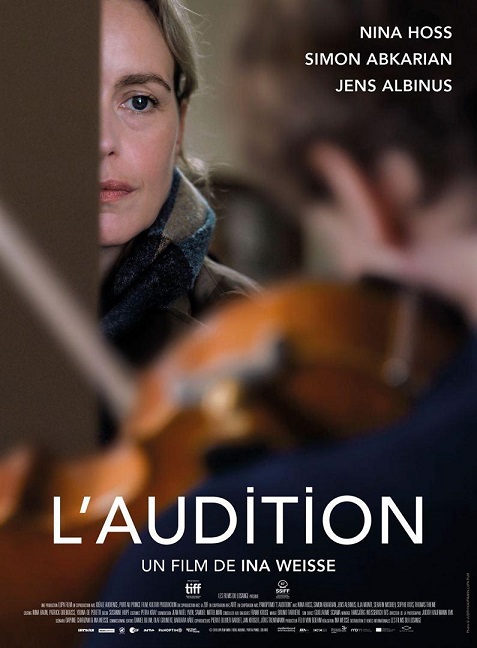

que deviene como toxico para todas las personas que le rodean, también la insatisfacción personal están muy presente en un trama que hace de la inseguridad (ojo a esa escena tan premonitoria y tan bien resuelta a un nivel formal que vemos en el restaurante cuando la protagonista y su ex pareja han quedado para comer y que nos pone sobre aviso de lo que estar por llegar) una patología de la paranoia interna en base a una narrativa que en algunos momentos llega incluso a bordear el thriller psicológico, en este aspecto el notable trabajo de Ina Weisse es ciertamente admirable a la hora de mostrarnos una tensión siempre latente a través de una puesta en escena que nunca llega a eclosionar pero que sin embargo a la larga tendrá unas consecuencias tan inquietantes como desgarradoras en un relato en donde subyace una implícita violencia, nunca escenificada pero muy presente a modo de premonición a través de una narrativa que en ningún momento recurre a los golpes de efecto en relación a según qué intimidades derivadas de una debilidad ajena en un principio a unos espectadores que al final terminan de alguna manera convirtiéndose en cómplices.

que deviene como toxico para todas las personas que le rodean, también la insatisfacción personal están muy presente en un trama que hace de la inseguridad (ojo a esa escena tan premonitoria y tan bien resuelta a un nivel formal que vemos en el restaurante cuando la protagonista y su ex pareja han quedado para comer y que nos pone sobre aviso de lo que estar por llegar) una patología de la paranoia interna en base a una narrativa que en algunos momentos llega incluso a bordear el thriller psicológico, en este aspecto el notable trabajo de Ina Weisse es ciertamente admirable a la hora de mostrarnos una tensión siempre latente a través de una puesta en escena que nunca llega a eclosionar pero que sin embargo a la larga tendrá unas consecuencias tan inquietantes como desgarradoras en un relato en donde subyace una implícita violencia, nunca escenificada pero muy presente a modo de premonición a través de una narrativa que en ningún momento recurre a los golpes de efecto en relación a según qué intimidades derivadas de una debilidad ajena en un principio a unos espectadores que al final terminan de alguna manera convirtiéndose en cómplices.