La Sección Oficial también acogerá los debuts de Genki Kawamura y Marian Mathias. Además, fuera de concurso se ofrecerá la proyección especial de ’La (très) grande évasion / Tax Me If You Can’, un documental de Yannick Kergoat.

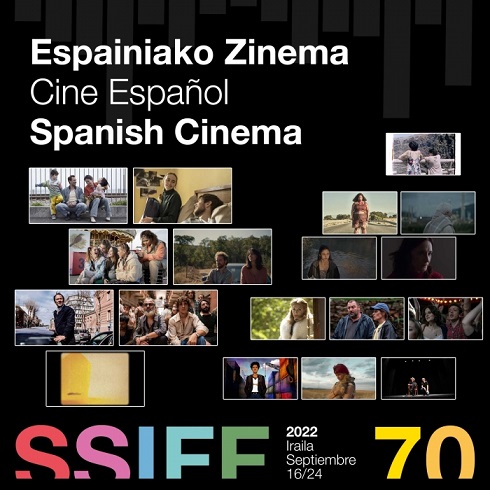

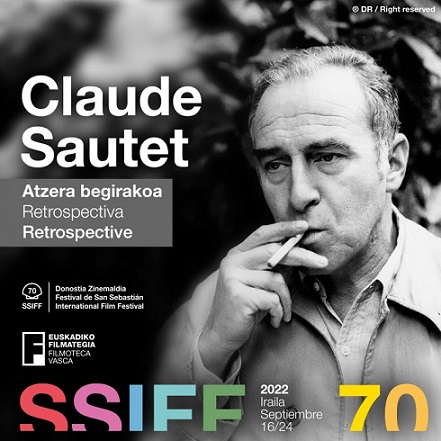

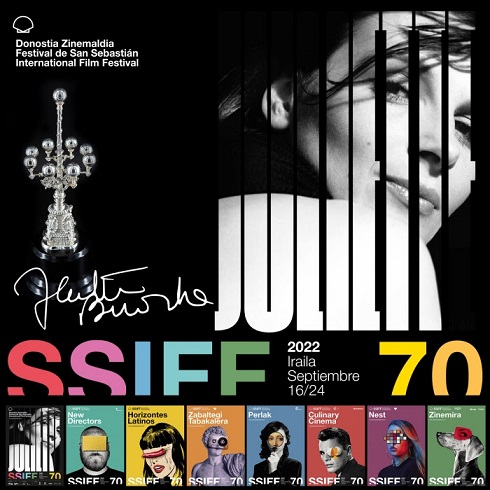

Los nuevos trabajos de Manuel Abramovich, Christophe Honoré, Sebastián Lelio, Diego Lerman, Marco Martins, Laura Mora, Frelle Petersen, Hong Sang-soo, Ulrich Seidl y Petr Václav competirán en la Sección Oficial de la 70ª edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 16 al 24 de septiembre. Además, la competición también mostrará los debuts de Genki Kawamura y Marian Mathias.

El cineasta argentino Manuel Abramovich (Buenos Aires, 1987), varias de cuyas anteriores obras han pasado por Zabaltegi-Tabakalera, concursará con su cuarto largometraje, Pornomelancolía / Pornomelancholia, el retrato de un sex-influencer que estuvo seleccionado el año pasado en WIP Latam. Al igual que la ya anunciada Suro, de Mikel Gurrea, esta película ha sido gestada gracias a su participación en las residencias de Ikusmira Berriak, por lo que será la primera vez que opten a la Concha de Oro dos películas procedentes de este programa gestionado por el Festival, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

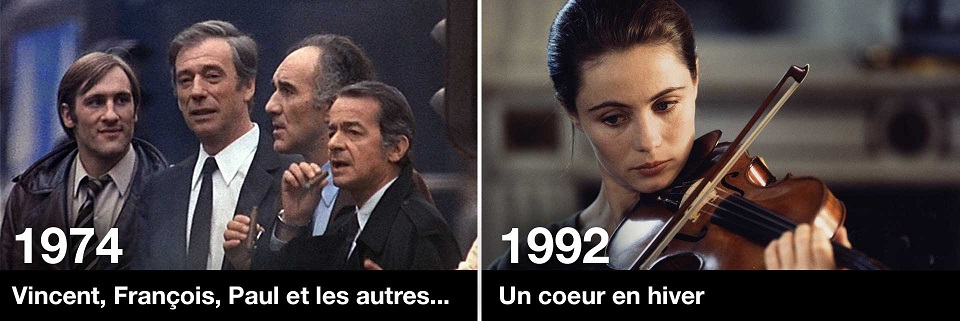

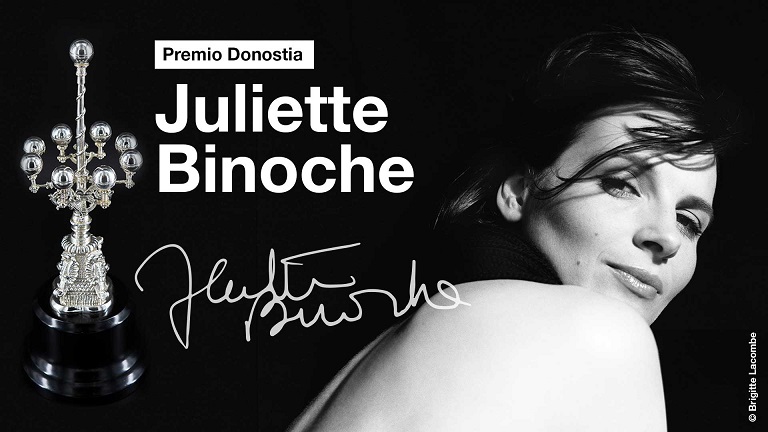

El director galo Christophe Honoré (Carhaix-Plouguer, 1970), que ya mostró La belle personne / The Beautiful Person (2008) y Non ma fille, tu n’iras pas danser / Making Plans for Lena (2009) en la Sección Oficial, volverá a competir con Le Lycéen / Winter Boy, un filme sobre un adolescente en crisis tras la muerte de su padre. En el reparto figuran Paul Kircher, Vincent Lacoste y Juliette Binoche.

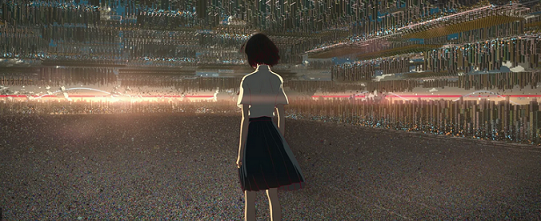

Genki Kawamura (Yokohama, 1979), productor de títulos fundamentales de la animación contemporánea japonesa como Bakemono no ko / El niño y la bestia (Mamoru Hosoda, Sección Oficial a competición, 2015) o Kimi no na wa / Your Name (Makoto Shinkai, Sección Oficial-Proyecciones especiales, 2016), debuta como director con una película de imagen real, Hyakka / A Hundred Flowers, acerca de una mujer con alzhéimer.

El argentino Sebastián Lelio (Mendoza, 1974), que participó en Perlak con Gloria (2013) tras pasar por Cine en Construcción y en Horizontes Latinos con Una mujer fantástica / A Fantastic Woman (2017), se estrena en la Sección Oficial con The Wonder, ambientada a mediados del siglo XIX en un pueblo irlandés donde dicen que una niña ha sobrevivido sin comer durante meses. En el reparto del filme, basado en la novela homónima de Emma Donoghue, destacan Florence Pugh, Ciarán Hinds, Tom Burke, Toby Jones, Elaine Cassidy y Niamh Algar.

Tras dos incursiones en Horizontes Latinos y después de ganar el Premio del Jurado al mejor guión por Una especie de familia / A Sort of Family (2017), el argentino Diego Lerman (Buenos Aires, 1976) vuelve a concursar con El suplente / The Substitute, que recoge las andanzas de un profesor en los suburbios de Buenos Aires. Juan Minujín, Bárbara Lennie, Alfredo Castro, María Merlino, Lucas Arrua y Rita Cortese encabezan el reparto de este filme que en su fase de proyecto participó en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de 2019.

La debutante estadounidense Marian Mathias (Chicago, 1988) presenta su primer largometraje, Runner, que aborda el encuentro de dos jóvenes en el medio oeste americano. Con este proyecto la directora fue seleccionada en las residencias Cinéfondation de Cannes, Torino FeatureLab y Production Bridge Program del Festival de Venecia.

Rodado y ambientado en Gran Bretaña, Great Yarmouth-Provisional Figures es el nuevo trabajo de Marco Martins (Lisboa, 1972), que aborda el drama de la inmigración a través del personaje de Tânia, una mujer de origen portugués que ejerce de enlace entre los trabajadores llegados de su país y las fábricas de la región de Norfolk.

La colombiana Laura Mora (Medellín, 1981), que ganó, entre otras distinciones, una mención especial del Premio Kutxabank-New Directors y el Premio de la Juventud con Matar a Jesús / Killing Jesús (2017), regresará al Festival con su segundo largometraje, Los reyes del mundo / The Kings of the World, un cuento subversivo y fantástico protagonizado por cinco chicos de la calle de Medellín.

Tras ganar el Gran Premio del Festival Internacional de Tokio con Onkel / Uncle (2019), el danés Frelle Petersen (Aabenraa, 1980) concursará con Resten af livet / Forever, que ofrece un retrato complejo y lleno de vida de una familia en duelo por la pérdida del hijo mayor y hermano.

Hong Sang-soo (Seúl, 1960) competirá con Top / Walk Up, la historia de los encuentros que un cineasta de mediana edad mantiene con distintas personas. Será la segunda participación del realizador surcoreano en la Sección Oficial, donde ya ganó la Concha de Plata a la mejor dirección con Dangsinjasingwa dangsinui geot / Lo tuyo y tú (2016). Posteriormente, mostró en Zabaltegi-Tabakalera Geu-hu / The Day After (2017) y Domangchin yeoja / La mujer que escapó (2020), que obtuvo una mención especial.

El austríaco Ulrich Seidl (Viena, 1952), algunas de cuyas obras anteriores se proyectaron en retrospectivas del Festival y en secciones como Zabaltegi-Tabakalera, se estrena en la competición oficial con Sparta, película que completa el díptico iniciado con Rimini (2022), estrenada en la última Berlinale. Así, el personaje central de Sparta es el hermano del cantante fracasado que protagonizaba Rimini.

El checo Petr Václav (Praga, 1967), que compitió en New Directors con Paralelní svety (Parallel Worlds, 2001), también volverá a San Sebastián para estrenarse en la Sección Oficial. Su nuevo largometraje, Il Boemo, es un drama biográfico centrado en la figura de Josef Myslivecek, uno de los compositores más prolíficos de ópera italiana de la década de 1770.

Estos títulos se suman a las cuatro películas con producción española que también competirán en la Sección Oficial y que fueron anunciadas hace unos días: La consagración de la primavera / The Rite of Spring, de Fernando Franco; Suro, de Mikel Gurrea; La maternal, de Pilar Palomero, y Girasoles silvestres / Wild Flowers, de Jaime Rosales.

Fuera de concurso

Además, al margen de la competición se ofrecerá la proyección especial de La (très) grande évasion / Tax Me If You Can, una producción francesa en la que Yannick Kergoat (Le Raincy, 1962) rastrea los circuitos de la evasión fiscal y descifra los mecanismos del fraude a gran escala.

Este documental se suma a El sostre groc (El techo amarillo), la no ficción de Isabel Coixet que será otra de las proyecciones especiales de esta edición, y a Apagón / Offworld, serie de Movistar Plus+ programada fuera de concurso y compuesta por cinco capítulos dirigidos por Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. Además, la película Modelo 77 / Prison 77, de Alberto Rodríguez, inaugurará el Festival fuera de competición.

A COMPETICIÓN

El suplente / The Substitute

Diego Lerman (Argentina)

País(es) de producción: Argentina – España – Italia – México – Francia

Intérpretes: Juan Minujín, Bárbara Lennie, Alfredo Castro, María Merlino, Lucas Arrua, Rita Cortese

Foro de Coproducción Europa-América Latina 2019

Lucio, un prestigioso profesor de literatura en la universidad, toma un curso en una escuela del barrio donde creció, en los suburbios de Buenos Aires. Allí intentará ayudar a su padre a salvar a Dilan, un estudiante perseguido por un grupo de narcos.

Great Yarmouth – Provisional Figures

Marco Martins (Portugal)

País(es) de producción: Portugal – Francia – Reino Unido

Intérpretes: Beatriz Batarda, Kris Hitchen, Bob Elliott, Romeu Runa, Victor Lourenço, Nuno Lopes, Rita Cabaço

Octubre de 2019, Great Yarmouth, Norfolk (Reino Unido). Tres meses antes del Brexit. Cientos de trabajadores migrantes llegan desde Portugal a la ciudad en busca de un empleo en las fábricas locales de procesado de carne pavo. Tânia (La Madre de los portugueses) trabajó en de estas plantas avícolas pero está actualmente casada con un hotelero inglés. Nadie mejor que ella para ayudar a estas personas migrantes portuguesas a hacerse con un trabajo, pero desea obtener la ciudadanía británica, abandonar ese ingrato negocio y reformar los hoteles abandonados (propiedad de su marido) para transformarlos en residencias para la tercera edad.

Hyakka / A Hundred Flowers

Genki Kawamura (Japón)

País(es) de producción: Japón

Intérpretes: Masaki Suda, Mieko Harada, Masami Nagasawa, Masatoshi Nagase

La mente de Yuriko comienza a deteriorarse rápidamente, ya que padece de demencia. Sin embargo, para su hijo Izumi, los recuerdos de su madre permanecen tan nítidos como cuando vivió la experiencia que los originó. El recuerdo de una vivencia lo persigue y atormenta especialmente: cuando pensó que ella había desaparecido.

Il Boemo

Petr Václav (República Checa)

País(es) de producción: República Checa – Italia – Eslovaquia

Intérpretes: Vojtěch Dyk, Elena Radonicich, Barbara Ronchi, Lana Vlady

-

Durante más de un año, Josef ha llevado una vida precaria en Venecia. Aspira a ser compositor de ópera. La ciudad, llena de autores con talento y ya consolidados, parece cerrada para él. Buscando trabajo como violinista, entra en la órbita de una joven adinerada. Gracias a ella tiene la oportunidad de tocar en salones. Pero su verdadera oportunidad surge cuando se convierte en el amante de una marquesa libertina. Ella le enseña modales sofisticados, le libra de los trazos de su origen provinciano y le introduce en una existencia hedonista libre de intolerancia religiosa. Transformado, Josef recibe un increíble encargo: escribir una ópera para el San Carlo, el teatro más grande de Europa.

Le Lycéen / Winter Boy

Christophe Honoré (Francia)

País(es) de producción: Francia

Intérpretes: Paul Kircher, Vincent Lacoste, Juliette Binoche, Erwan Kepoa Falé, Adrian Casse, Pascal Cervo, Christophé Honoré

A sus 17 años, Lucas ve cómo su adolescencia se hace añicos en un abrir y cerrar de ojos. Siente que su vida es una bestia salvaje que debe domar. Entre un hermano afincado en París y una madre con la que ahora vive solo, Lucas se verá obligado a luchar para reconquistar la esperanza y el amor.

Los reyes del mundo / The Kings of the World

Laura Mora (Colombia)

País(es) de producción: Colombia – Luxemburgo – Francia – México – Noruega

Intérpretes: Carlos Andrés Castañeda, Davidson Andrés Flórez, Brahian Stiven Acevedo, Cristian Camilo David Mora

“Un día todos los hombres se quedaron dormidos… Y los cercos de la tierra, ardieron”. Los reyes del mundo es una película sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano. Cinco chicos de la calle de Medellín. Cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia, emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida. Un cuento subversivo a través de un clan salvaje y entrañable, que transita entre realidad y delirio. Un viaje hacia la nada, donde pasa todo.

Pornomelancolía / Pornomelancholia

Manuel Abramovich (Argentina)

País(es) de producción: Argentina – Francia – Brasil – México

Intérpretes: Lalo Santos

Ikusmira Berriak 2018

WIP Latam 2021

Lalo es sex-influencer: postea fotos de su cuerpo desnudo y videos porno caseros para sus miles de seguidores en las redes sociales. Lalo dirige su propia vida, pero en la intimidad, fuera del personaje, pareciera vivir en una permanente melancolía.

Resten af livet / Forever

Frelle Petersen (Dinamarca)

País(es) de producción: Dinamarca

Intérpretes: Jette Søndergaard, Ole Sørensen, Mette Munk Plum

Cuando el matrimonio formado por Egon y Maren pierden a su hijo ya adulto, la familia, incluida su hija Lily, queda paralizada por el dolor. Resulta que los tres tienen formas muy diferentes de sobrellevar el duelo y se desmoronan rápidamente. Egon, Maren y Lily deberán ahora hallar el camino de regreso a la vida y de reconstrucción familiar. Forever es un drama familiar optimista ambientado en Jutlandia del Sur, la zona más meridional de Dinamarca.

Runner

Marian Mathias (EEUU)

País(es) de producción: EEUU – Alemania – Francia

Intérpretes: Hannah Schiller, Darren Houle, Jonathan Eisley, Gene Jones

Tras la súbita muerte de su padre, Haas conoce a Will. Runner es la historia de dos jóvenes desconocidos que se encuentran a través del vasco paisaje de Estados Unidos.

Sparta

Ulrich Seidl (Austria)

País(es) de producción: Austria – Francia – Alemania

Intérpretes: Georg Friedrich, Florentina Elena Pop, Hans-Michael Rehberg, Marius Ignat, Octavian-Nicolae Cocis

Ewald se mudó en su día a Rumanía. Años después y entrado ya en los 40, busca comenzar de nuevo. Deja a su novia y se muda al interior. Con la ayuda de jóvenes de la zona, transforma una escuela en ruinas en una fortaleza. Los niños disfrutan de una existencia nueva y sin preocupaciones. Pero la llama de la desconfianza no tardará en surgir entre los habitantes. Y a Ewald no le quedará otra opción que enfrentarse a una verdad que ha mantenido oculta durante mucho tiempo. Sparta es una película hermana de Rimini y culmina el díptico de Ulrich Seidl sobre la imposibilidad de escapar del pasado y sobre el dolor de encontrarse a uno mismo.

The Wonder

Sebastián Lelio (Chile)

País(es) de producción: Reino Unido – Irlanda

Intérpretes: Florence Pugh, Tom Burkey, Kila Lord Cassidy

Región irlandesa de las Midlands, 1862. Una niña deja de comer pero permanece milagrosamente viva y en buen estado. La enfermera inglesa Lib Wright es llevada a un pequeño pueblo para observar a Anna O’Donnell, de once años. Abundantes turistas y peregrinos se reúnen para contemplar a la niña que, según se dice, ha sobrevivido sin comer durante meses. ¿Acaso alberga el pueblo a una santa que «sobrevive con el maná del cielo» o existen motivos más siniestros? Un thriller psicológico inspirado en el fenómeno de las chicas ayunadoras (típico del siglo XIX) y adaptación de la aclamada novela de Emma Donoghue.

Top / Walk Up

Hong Sang-soo (Corea del Sur)

País(es) de producción: Corea del Sur

Intérpretes: Kwon Hae-hyo , Lee Hye-young, Song Sun-mi

Un director de cine de mediana edad visita con su hija, a la que no ha visto en años, un edificio propiedad de una diseñadora de interiores. Están allí porque es lo que quiere estudiar la hija. La diseñadora les muestra planta por planta las reformas que ha realizado. Los tres entran en las habitaciones de cada planta a echar un vistazo. La película comienza de este modo y después empezamos de nuevo desde abajo y ascendemos planta a planta.

FUERA DE CONCURSO

La (très) grande évasion / Tax Me If You Can

Jaime Rosales (España)

Jaime Rosales (España)

Alberto Rodríguez (España)

Alberto Rodríguez (España)

Avec amour et acharnement / Both Sides of the Blade (Fuego)

Avec amour et acharnement / Both Sides of the Blade (Fuego)

pero que sin embargo suele derivar en una mezcla de tono acrítico que a veces anula todo el potencial subversivo percibido en un primer momento de tal ensamblaje, a tal respecto Prisoners of the Ghostland fracasa de forma estrepitosa en lo relativo a su cometido de intentar mostrarnos una película que pese a ser extravagante, en lo concerniente a esa indigesta unión genérica de katanas y pistolas narrado a modo de una versión apócrifa del Escape from New York de John Carpenter, termina siendo tan previsible como aburrida en referencia a una narrativa percibida sorprendentemente como plana, o sea todo lo contrario de los postulados de los que parecía partir de un inicio. Lejos parecen quedar esos tiempos en donde Sion Sono parecía coger el relevo, a través de una vertiente bastante más autoral, de su compatriota Takashi Miike en lo relativo a ofrecer un numeroso grupo de trabajos provistos de una creatividad y una inusitada energía que daban la sensación de estar libres de cualquier tipo de ataduras en referencia a su vertiente más conceptual como por ejemplo vimos en las notables Suicide Club (2001), Love Exposure (2008), Cold Fish (2010), Guilty of Romance (2011), The Whispering Star o Tag (2015) entre otras muchas. En Prisoners of the Ghostland, al igual que en trabajos suyos recientes como pueden ser Tokyo Tribe (2014) o la serie televisiva Tokyo Vampire Hotel (2017), la sensación que desprende Sion Sono es la estar sustituyendo la subversión de antaño por la de un desbarajuste fílmico de complicada justificación, también de una forma muy clara la de estar ejerciendo ca modo de un simple artesano en un producción de encargo que pese a no disimular en absoluto su condición de ser un alocado pastiche genérico en donde predominan el caos y la excentricidad apenas podemos intuir en él una mínima lógica interna que sea remotamente interesante en referencia a una película en donde curiosamente parece ser bastante más interesante su descripción que lo que termina siendo su ejecución.

pero que sin embargo suele derivar en una mezcla de tono acrítico que a veces anula todo el potencial subversivo percibido en un primer momento de tal ensamblaje, a tal respecto Prisoners of the Ghostland fracasa de forma estrepitosa en lo relativo a su cometido de intentar mostrarnos una película que pese a ser extravagante, en lo concerniente a esa indigesta unión genérica de katanas y pistolas narrado a modo de una versión apócrifa del Escape from New York de John Carpenter, termina siendo tan previsible como aburrida en referencia a una narrativa percibida sorprendentemente como plana, o sea todo lo contrario de los postulados de los que parecía partir de un inicio. Lejos parecen quedar esos tiempos en donde Sion Sono parecía coger el relevo, a través de una vertiente bastante más autoral, de su compatriota Takashi Miike en lo relativo a ofrecer un numeroso grupo de trabajos provistos de una creatividad y una inusitada energía que daban la sensación de estar libres de cualquier tipo de ataduras en referencia a su vertiente más conceptual como por ejemplo vimos en las notables Suicide Club (2001), Love Exposure (2008), Cold Fish (2010), Guilty of Romance (2011), The Whispering Star o Tag (2015) entre otras muchas. En Prisoners of the Ghostland, al igual que en trabajos suyos recientes como pueden ser Tokyo Tribe (2014) o la serie televisiva Tokyo Vampire Hotel (2017), la sensación que desprende Sion Sono es la estar sustituyendo la subversión de antaño por la de un desbarajuste fílmico de complicada justificación, también de una forma muy clara la de estar ejerciendo ca modo de un simple artesano en un producción de encargo que pese a no disimular en absoluto su condición de ser un alocado pastiche genérico en donde predominan el caos y la excentricidad apenas podemos intuir en él una mínima lógica interna que sea remotamente interesante en referencia a una película en donde curiosamente parece ser bastante más interesante su descripción que lo que termina siendo su ejecución. ratificado por la ciencia, Silent Night parte de un inicio de esos mismos postulados aunque su dialéctica no resulte ni mucho menos tan interesante en comparación con los ejemplos antes citados.

ratificado por la ciencia, Silent Night parte de un inicio de esos mismos postulados aunque su dialéctica no resulte ni mucho menos tan interesante en comparación con los ejemplos antes citados. a través de ese concepto que nos dice como algunas personas manejan el trauma sufrido de muy distintas maneras de las percibidas como normales, a tal respecto y partiendo de esa máxima que dice que los que han sufrido un severo trauma personal pasan a hacer daño a otros la opera prima de Alex Noyer opta de un inicio en lo referente a su narrativa por ese tipo de relato de psicokillers que es contado desde el interior, o sea desde el punto de vista del asesino, algo que en un principio otorga una muy interesante subjetividad a la historia que aquí sin embargo se ve algo lastrada en base a un desarrollo algo superficial de según qué tramas, dando la sensación de que Alex Noyer parece estar más preocupado por mostrar la supuesta originalidad y metodología de los asesinatos que escenifica, por momentos colindantes con el torture porn dada la innata capacidad de infligir sufrimiento a la víctima, que en indagar y explicar con detenimiento la auténtica razón que los motiva. A tal respecto prácticamente todo lo transitado en Sound of Violence nos sugiere una cierta indecisión en lo relativo a estar diseñada en base a su condición de thriller psicológico expuesto a modo de drama real, también en lo concerniente a ser una pieza de género relativamente cercana al hoy denominado terror elevado, la película, dada sus características, puede ser perfectamente cualquiera de ambos conceptos aunque un servidor acaba teniendo la impresión de que el responsable de la obra no termina siendo fiel, por indecisión o falta de atributos, a ninguna de ambas ópticas cinematográficas. A Alex Noyer sin embargo se le percibe un tipo de ingenio que esperemos que en un futuro sepa modular de una forma más lograda que en Sound of Violence, película que trata sobre la percepción de la música y los sonidos y que curiosamente da la impresión de carecer de un crescendo dramático consistente.

a través de ese concepto que nos dice como algunas personas manejan el trauma sufrido de muy distintas maneras de las percibidas como normales, a tal respecto y partiendo de esa máxima que dice que los que han sufrido un severo trauma personal pasan a hacer daño a otros la opera prima de Alex Noyer opta de un inicio en lo referente a su narrativa por ese tipo de relato de psicokillers que es contado desde el interior, o sea desde el punto de vista del asesino, algo que en un principio otorga una muy interesante subjetividad a la historia que aquí sin embargo se ve algo lastrada en base a un desarrollo algo superficial de según qué tramas, dando la sensación de que Alex Noyer parece estar más preocupado por mostrar la supuesta originalidad y metodología de los asesinatos que escenifica, por momentos colindantes con el torture porn dada la innata capacidad de infligir sufrimiento a la víctima, que en indagar y explicar con detenimiento la auténtica razón que los motiva. A tal respecto prácticamente todo lo transitado en Sound of Violence nos sugiere una cierta indecisión en lo relativo a estar diseñada en base a su condición de thriller psicológico expuesto a modo de drama real, también en lo concerniente a ser una pieza de género relativamente cercana al hoy denominado terror elevado, la película, dada sus características, puede ser perfectamente cualquiera de ambos conceptos aunque un servidor acaba teniendo la impresión de que el responsable de la obra no termina siendo fiel, por indecisión o falta de atributos, a ninguna de ambas ópticas cinematográficas. A Alex Noyer sin embargo se le percibe un tipo de ingenio que esperemos que en un futuro sepa modular de una forma más lograda que en Sound of Violence, película que trata sobre la percepción de la música y los sonidos y que curiosamente da la impresión de carecer de un crescendo dramático consistente. que indagan sobre las leyendas del Rey Arturo. A modo de una rara avis ubicada dentro del actual panorama cinematográfico The Green Knight supone una fascinante deconstrucción, desde el respeto pero sobre todo también desde el conocimiento de la base de la que parte, del camino del supuesto héroe expuesto aquí a través de un portentoso viaje visual que parece codificar cada uno de sus detalles y que nos deriva a coordenadas de la leyenda artúrica de tono ambiguo, rico en los relativo a sus múltiples interpretaciones y en base a una serie de simbolismos que van desde las referencias a la religión, el destino final del hombre y el sentido del valor y la moral que anida en dicho concepto, dando como resultado una obra única en referencia a estar ante un relato de claro índole fantástico que es intuido a través de su génesis como los de antaño pero percibido al mismo tiempo como parcialmente remodelado en base a como exponer según que determinadas tendencias narrativas y estilísticas entendidas como actuales y que otorgan aquí un sentido alternativo al consabido relato épico.

que indagan sobre las leyendas del Rey Arturo. A modo de una rara avis ubicada dentro del actual panorama cinematográfico The Green Knight supone una fascinante deconstrucción, desde el respeto pero sobre todo también desde el conocimiento de la base de la que parte, del camino del supuesto héroe expuesto aquí a través de un portentoso viaje visual que parece codificar cada uno de sus detalles y que nos deriva a coordenadas de la leyenda artúrica de tono ambiguo, rico en los relativo a sus múltiples interpretaciones y en base a una serie de simbolismos que van desde las referencias a la religión, el destino final del hombre y el sentido del valor y la moral que anida en dicho concepto, dando como resultado una obra única en referencia a estar ante un relato de claro índole fantástico que es intuido a través de su génesis como los de antaño pero percibido al mismo tiempo como parcialmente remodelado en base a como exponer según que determinadas tendencias narrativas y estilísticas entendidas como actuales y que otorgan aquí un sentido alternativo al consabido relato épico.

destacan tanto Caleb Landry Jones (Premio al Mejor actor en Cannes 2021) y Essie Davis como secundarios de la talla de Judy Davis o Anthony LaPaglia. A través de dichos postulados Nitram también podría servir como interesante punto de debate en relación a la legitimidad moral que pueden llegar atesorar según qué miradas cinematográficas que apelan a luctuosos hechos reales, en dicho sentido Justin Kurzel se pone, y en parte nos pone, en la piel del asesino adelantándose a la masacre acaecida en Port Arthur, Tasmania, en donde 1996, donde murieron 35 personas.

destacan tanto Caleb Landry Jones (Premio al Mejor actor en Cannes 2021) y Essie Davis como secundarios de la talla de Judy Davis o Anthony LaPaglia. A través de dichos postulados Nitram también podría servir como interesante punto de debate en relación a la legitimidad moral que pueden llegar atesorar según qué miradas cinematográficas que apelan a luctuosos hechos reales, en dicho sentido Justin Kurzel se pone, y en parte nos pone, en la piel del asesino adelantándose a la masacre acaecida en Port Arthur, Tasmania, en donde 1996, donde murieron 35 personas. cualitativo en base a presentar una disección en toda la regla a la hora de impartir una pulcra lección en lo referente al análisis formal de una determinada secuencia y película, también interesantes resultan sus siguientes Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist y Memory: The Origins of Alien en lo relativo a presentarnos un estudio alternativo que opta por vías no trilladas que indagan en el origen y la creación de dos películas fundacionales de las que prácticamente se ha dicho de todo como son los trabajos de William Friedkin y Ridley Scott.

cualitativo en base a presentar una disección en toda la regla a la hora de impartir una pulcra lección en lo referente al análisis formal de una determinada secuencia y película, también interesantes resultan sus siguientes Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist y Memory: The Origins of Alien en lo relativo a presentarnos un estudio alternativo que opta por vías no trilladas que indagan en el origen y la creación de dos películas fundacionales de las que prácticamente se ha dicho de todo como son los trabajos de William Friedkin y Ridley Scott. en todo momento con piloto automático en base a su naturaleza de ser un ejercicio completista destinado y concebido por el aficionado que no oculta su condición de ser algo parecido a un lujoso extra de una edición doméstica que arroja una valiosa información para aquellos que estén interesados en ella, en el encontraremos casi toda las referencias disponibles de aquella producción provisto de un generoso catálogo de entrevistas, en realidad solo se echa en falta el testimonio de Stephen King, de todos los implicado en el proyecto. Lástima para los que buscamos algo más de trasfondo en este tipo de trabajos que el documental de Chris Griffiths pase de putillas por cuestiones tales como matizar hoy en día en su justa medida el auténtico significado de esa nostalgia cinematográfica revisionista que dada su condición suele elevar un producto por encima de su calidad real y como a partir de dicha evocación pasamos por un espacio cada vez más corto de tiempo a la hora tanto de infravalorar un producto como de enervarlo. Posiblemente esta y otras reflexiones, también la referida a contextualizar de forma algo más extensa el tiempo, la percepción y su repercusión del ámbito televisivo en el momento en que vio la luz la serie, darían lugar a un documental alternativo más direccionado a un tono que analizara con más minuciosidad el fascinante fenómeno intergeneracional, y la percepción derivada de todo ello, aplicada al fandom.

en todo momento con piloto automático en base a su naturaleza de ser un ejercicio completista destinado y concebido por el aficionado que no oculta su condición de ser algo parecido a un lujoso extra de una edición doméstica que arroja una valiosa información para aquellos que estén interesados en ella, en el encontraremos casi toda las referencias disponibles de aquella producción provisto de un generoso catálogo de entrevistas, en realidad solo se echa en falta el testimonio de Stephen King, de todos los implicado en el proyecto. Lástima para los que buscamos algo más de trasfondo en este tipo de trabajos que el documental de Chris Griffiths pase de putillas por cuestiones tales como matizar hoy en día en su justa medida el auténtico significado de esa nostalgia cinematográfica revisionista que dada su condición suele elevar un producto por encima de su calidad real y como a partir de dicha evocación pasamos por un espacio cada vez más corto de tiempo a la hora tanto de infravalorar un producto como de enervarlo. Posiblemente esta y otras reflexiones, también la referida a contextualizar de forma algo más extensa el tiempo, la percepción y su repercusión del ámbito televisivo en el momento en que vio la luz la serie, darían lugar a un documental alternativo más direccionado a un tono que analizara con más minuciosidad el fascinante fenómeno intergeneracional, y la percepción derivada de todo ello, aplicada al fandom. otorga al producto la sensación final de estar ante una especie de muestrario de arte pop estilístico convertido de manera algo forzada en largometraje, lo cual no deja de ser una buena idea siempre que en la propuesta exista un núcleo narrativo emocional empático para con la audiencia. Sin embargo todos los personajes, y sus acciones, de Strawberry Mansion eligen de alguna manera interpretar sus roles a modo de cifras percibidas como estoicas y arquetípicas que se deslizan a través de la película como si estuvieran en una especie de estado de sueño permanente, lo cual hace que el film, y todo lo que cuenta, se sienta aún menos anclado a la realidad. El resultado es un ejercicio de estilo algo autoindulgente que termina siendo farragoso en lo relativo a su desarrollo, como si en el relato en cuestión se percibiera un generoso muestrario de ideas y conceptos sin un fin claro en referencia a cómo llegar a plasmarlo, no otorgando el tipo de sentimiento que un servidor podía intuir de un principio de una película cuya premisa prometía ser un sugerente cruce temático del Black Mirror de Charlie Brooker, Paprika de Satoshi Kon o La science des rêves de Michel Gondry. Puestos a pedir a un servidor le hubiera gustado una versión algo más punzante de un relato que termina siendo relativamente audaz en lo relacionado a su génesis pero bastante inerte en lo concerniente a tomarse al pie de la letra el concepto de cine expuesto a modo de fábrica de sueños de tono bienintencionado.

otorga al producto la sensación final de estar ante una especie de muestrario de arte pop estilístico convertido de manera algo forzada en largometraje, lo cual no deja de ser una buena idea siempre que en la propuesta exista un núcleo narrativo emocional empático para con la audiencia. Sin embargo todos los personajes, y sus acciones, de Strawberry Mansion eligen de alguna manera interpretar sus roles a modo de cifras percibidas como estoicas y arquetípicas que se deslizan a través de la película como si estuvieran en una especie de estado de sueño permanente, lo cual hace que el film, y todo lo que cuenta, se sienta aún menos anclado a la realidad. El resultado es un ejercicio de estilo algo autoindulgente que termina siendo farragoso en lo relativo a su desarrollo, como si en el relato en cuestión se percibiera un generoso muestrario de ideas y conceptos sin un fin claro en referencia a cómo llegar a plasmarlo, no otorgando el tipo de sentimiento que un servidor podía intuir de un principio de una película cuya premisa prometía ser un sugerente cruce temático del Black Mirror de Charlie Brooker, Paprika de Satoshi Kon o La science des rêves de Michel Gondry. Puestos a pedir a un servidor le hubiera gustado una versión algo más punzante de un relato que termina siendo relativamente audaz en lo relacionado a su génesis pero bastante inerte en lo concerniente a tomarse al pie de la letra el concepto de cine expuesto a modo de fábrica de sueños de tono bienintencionado. de una mirada bastante particular pues en After Blue las referencias a los géneros cinematográficos que aborda se alejan de esa estigmatización que suelen sufrir de forma tan habitual por ejemplo el western o la ciencia ficción. Para ponernos algo en contexto al igual que en el cine perpetrado por Hélène Cattet y Bruno Forzani Bertrand Mandico se muestra totalmente irreductible a la hora de crear un imaginario, aquí mostrado a modo de una especie de anti paraíso poblado únicamente por mujeres, percibido como único y expuesto a medio camino entre lo poético y lo cruel sin llegar a atesorar ninguna concesión a convencionalismos genéricos, en el podemos intuir, apelando a cierta estética de los años setenta, a conceptos propios del western post-apocalíptico provistos del delirio visual de por ejemplo el Fando y Lis y La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky, o componentes surrealistas de tono kitsch, cutres a propósito, relativamente semejantes por poner otro ejemplo al Flash Gordon de Mike Hodges. Ante tales referentes After Blue como relato que desafía en todo momento la zona de confort del espectador pude ser interpretado entre otras muchas cosas a modo de grotesca fabula que transita sobre la naturaleza salvaje de las mujeres, todo ello expuesto a través de una película provista de claras connotaciones catárticas dada su poca disimulada tendencia al exceso otorgando a Bertrand Mandico y su cine esa etiqueta, cada vez más difícil de encontrar hoy en día, de autor único y de culto que recicla y se apropia de conceptos ajenos a cual más dispares para hacerlos suyos en base a una de las miradas más sugerentes y relevantes surgidas en estos últimos años en el actual panorama de cine europeo de autor.

de una mirada bastante particular pues en After Blue las referencias a los géneros cinematográficos que aborda se alejan de esa estigmatización que suelen sufrir de forma tan habitual por ejemplo el western o la ciencia ficción. Para ponernos algo en contexto al igual que en el cine perpetrado por Hélène Cattet y Bruno Forzani Bertrand Mandico se muestra totalmente irreductible a la hora de crear un imaginario, aquí mostrado a modo de una especie de anti paraíso poblado únicamente por mujeres, percibido como único y expuesto a medio camino entre lo poético y lo cruel sin llegar a atesorar ninguna concesión a convencionalismos genéricos, en el podemos intuir, apelando a cierta estética de los años setenta, a conceptos propios del western post-apocalíptico provistos del delirio visual de por ejemplo el Fando y Lis y La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky, o componentes surrealistas de tono kitsch, cutres a propósito, relativamente semejantes por poner otro ejemplo al Flash Gordon de Mike Hodges. Ante tales referentes After Blue como relato que desafía en todo momento la zona de confort del espectador pude ser interpretado entre otras muchas cosas a modo de grotesca fabula que transita sobre la naturaleza salvaje de las mujeres, todo ello expuesto a través de una película provista de claras connotaciones catárticas dada su poca disimulada tendencia al exceso otorgando a Bertrand Mandico y su cine esa etiqueta, cada vez más difícil de encontrar hoy en día, de autor único y de culto que recicla y se apropia de conceptos ajenos a cual más dispares para hacerlos suyos en base a una de las miradas más sugerentes y relevantes surgidas en estos últimos años en el actual panorama de cine europeo de autor.

poco importa que el elemento fantástico del relato apenas sea mínimamente razonado o justificado, aquí lo que parece realmente importante es operar todo el entramado argumental a través de las múltiples referencias cinefilias que parece ofrecer el relato, en tal sentido como apuesta arriesgada que es la película de Edgar Wright termina siendo un producto bastante irregular en lo relativo a su resolución final, atrayente en primera instancia gracias a la construcción del lujoso imaginario por los que habitan sus personajes pero insatisfactorio en lo concerniente a un cómputo global que no logra ir más allá en referencia a lo que es su propia narrativa. De esta manera los personajes Last Night in Soho, como en la gran mayoría de películas de Edgar Wright, parecen adolecer de la complejidad necesaria por mucho que el camino elegido para la ocasión no vaya más allá de ser un simple thriller que deriva en un tono angustioso en su tramo final, en la trastienda y oculto tras su aparatosa exhibición formal quedaran entre otras muchas interesantes digresiones solo formuladas de forma superficial como por ejemplo esa desviada mirada femenina ocasionada a raíz del abuso del hombre, su condición de objeto y la impunidad ocasionada por dicha situación con la que se suelen truncar los sueños.

poco importa que el elemento fantástico del relato apenas sea mínimamente razonado o justificado, aquí lo que parece realmente importante es operar todo el entramado argumental a través de las múltiples referencias cinefilias que parece ofrecer el relato, en tal sentido como apuesta arriesgada que es la película de Edgar Wright termina siendo un producto bastante irregular en lo relativo a su resolución final, atrayente en primera instancia gracias a la construcción del lujoso imaginario por los que habitan sus personajes pero insatisfactorio en lo concerniente a un cómputo global que no logra ir más allá en referencia a lo que es su propia narrativa. De esta manera los personajes Last Night in Soho, como en la gran mayoría de películas de Edgar Wright, parecen adolecer de la complejidad necesaria por mucho que el camino elegido para la ocasión no vaya más allá de ser un simple thriller que deriva en un tono angustioso en su tramo final, en la trastienda y oculto tras su aparatosa exhibición formal quedaran entre otras muchas interesantes digresiones solo formuladas de forma superficial como por ejemplo esa desviada mirada femenina ocasionada a raíz del abuso del hombre, su condición de objeto y la impunidad ocasionada por dicha situación con la que se suelen truncar los sueños. hacía del clásico de Stanley Kubrick a la hora de establecer una serie de conexiones entre ambos trabajos que dan la impresión llegado a un determinado punto de no tomarse demasiado en serio su muy disperso discurso.

hacía del clásico de Stanley Kubrick a la hora de establecer una serie de conexiones entre ambos trabajos que dan la impresión llegado a un determinado punto de no tomarse demasiado en serio su muy disperso discurso. de manera drástica en referencia a sus formas tonales, esto evidentemente no otorga de buenas a primeras el beneplácito a una película que intenta no transitar por caminos trillados aunque si se intuye en ella una ambición narrativa algo inusitada, en este caso más que originalidad entendida como tal Agnes crea de alguna manera cierto desconcierto hacia el espectador dada su inequívoca naturaleza de relato poco proclive a interpretaciones fáciles. Una primera parte en donde entra en acción ese supuesto elemento fantástico, en esta ocasión una supuesta posesión demoniaca, lo curioso del conjunto viene dado en la medida en que la diferencia de ambos segmentos no solo está relacionada en lo concerniente a su vertiente genérica sino también en lo relativo a su tono, una primera parte que parece remitirnos a cualquiera de las películas de Richard Bates Jr. en base a un tipo de humor cercano a la ironía que aparece de forma puntual en una historia de índole sobrenatural, a continuación pasamos a un drama bastante más lineal y contenido en relación a unas formas que indagan en el vacío existencial y la necesidad, ante la precariedad emocional, de una doble penitencia, la monástica, la representada en la primera parte del film, y una más terrenal, la correspondiente al segundo segmento, la referida al difícil día a día de un entorno percibido como hostil. Pese a que Agnes no termina por cerrar todos los cabos que nos presenta en Mickey Reece se puede percibir una mirada inquieta en relación a un tipo de creatividad cada vez más difícil de encontrar en el actual cine independiente norteamericano.

de manera drástica en referencia a sus formas tonales, esto evidentemente no otorga de buenas a primeras el beneplácito a una película que intenta no transitar por caminos trillados aunque si se intuye en ella una ambición narrativa algo inusitada, en este caso más que originalidad entendida como tal Agnes crea de alguna manera cierto desconcierto hacia el espectador dada su inequívoca naturaleza de relato poco proclive a interpretaciones fáciles. Una primera parte en donde entra en acción ese supuesto elemento fantástico, en esta ocasión una supuesta posesión demoniaca, lo curioso del conjunto viene dado en la medida en que la diferencia de ambos segmentos no solo está relacionada en lo concerniente a su vertiente genérica sino también en lo relativo a su tono, una primera parte que parece remitirnos a cualquiera de las películas de Richard Bates Jr. en base a un tipo de humor cercano a la ironía que aparece de forma puntual en una historia de índole sobrenatural, a continuación pasamos a un drama bastante más lineal y contenido en relación a unas formas que indagan en el vacío existencial y la necesidad, ante la precariedad emocional, de una doble penitencia, la monástica, la representada en la primera parte del film, y una más terrenal, la correspondiente al segundo segmento, la referida al difícil día a día de un entorno percibido como hostil. Pese a que Agnes no termina por cerrar todos los cabos que nos presenta en Mickey Reece se puede percibir una mirada inquieta en relación a un tipo de creatividad cada vez más difícil de encontrar en el actual cine independiente norteamericano. cualquier otro tipo de herramienta narrativa. La impresión final, como otras muchas operas primas de hoy en día que parecen ser tendencia dentro del género, es la de estar ante un producto en lo relacionado a su génesis demasiado autoindulgente que lo juega todo a una ostentosa ornamentación cuya lectura alegórica resulta algo tosca, un poco a la manera de aquella fallida Paradise Hills de Alice Waddington, que lejos de ser original en relación a su supuesto preciosismo reincide en ese temario que utiliza la fantasía y el doble juego de espejos como un escape de las frías garras de la realidad. The Blazing World termina siendo una película que pese a su ambición se queda corta a nivel narrativo, según se mire incluso en lo visualmente, al no ir más allá de una premisa inicial que nos deriva a la consabida fantasía, que aquí fluctúa a medio camino entre el surrealismo y lo lisérgico, que actúa a modo de terapia sanadora en relación a traumas infantiles del pasado enterrados dentro de la psique humana, interesantes intenciones al fin y al cabo las llevada a cabo por parte de Carlson Young que esperemos en un futuro consigan estar asimiladas de forma más adecuada en lo relacionado a como la metáfora termina siendo aplicada a ese inabarcable imaginario psicológico que a veces suelen transitar las dañadas percepciones febriles.

cualquier otro tipo de herramienta narrativa. La impresión final, como otras muchas operas primas de hoy en día que parecen ser tendencia dentro del género, es la de estar ante un producto en lo relacionado a su génesis demasiado autoindulgente que lo juega todo a una ostentosa ornamentación cuya lectura alegórica resulta algo tosca, un poco a la manera de aquella fallida Paradise Hills de Alice Waddington, que lejos de ser original en relación a su supuesto preciosismo reincide en ese temario que utiliza la fantasía y el doble juego de espejos como un escape de las frías garras de la realidad. The Blazing World termina siendo una película que pese a su ambición se queda corta a nivel narrativo, según se mire incluso en lo visualmente, al no ir más allá de una premisa inicial que nos deriva a la consabida fantasía, que aquí fluctúa a medio camino entre el surrealismo y lo lisérgico, que actúa a modo de terapia sanadora en relación a traumas infantiles del pasado enterrados dentro de la psique humana, interesantes intenciones al fin y al cabo las llevada a cabo por parte de Carlson Young que esperemos en un futuro consigan estar asimiladas de forma más adecuada en lo relacionado a como la metáfora termina siendo aplicada a ese inabarcable imaginario psicológico que a veces suelen transitar las dañadas percepciones febriles. a ese universo paralelo mostrado aquí como campo de batalla contra la opresión masculina. Mayday se une de alguna manera a fantasías recientes de venganzas femeninas llevadas al cine como por ejemplo Promising Young Woman o Assassination Nation en donde las reglas siguen estando en gran parte mal definidas en base a la construcción de mundos alegóricos en donde no se termina de adecuar los personajes a dicho escenario, el discurso aquí expuesto por Karen Cinorre nos derivara a un tono de índole militarista al presentarnos un espacio onírico en donde la curación es llevada a cabo a través de una suerte de purgatorio en donde las víctimas del mundo real reciben un entrenamiento de autodefensa para mujeres maltratadas físicamente y emocionalmente, allí supuestamente aprenderán las habilidades necesarias para enfrentarse a sus agresores reales. Lástima que Mayday se empeñe en mostrar de forma aparatosa, y no matizar, más atención al espectro del abuso emocional y la correspondiente violencia llevada a cabo por los propios personajes femeninos que a la exploración propiamente dicha de la curación del trauma ocasionado. Al igual que otras recientes muestras llevadas al cine de características similares el mensaje finalmente es percibido como algo líquido por mucho que su envoltorio sea intuido en una primera instancia como atrayente, que para más inri dicha narrativa es enfatizada por esa impronta supuestamente postmoderna Made in Sundance, especialmente visible en la reiterativa banda sonora a cargo de Colin Stetson, otorgando al producto una naturaleza más dada a florituras estilísticas que a una acertada lectura de los simbolismos que da la impresión que pretender explorar.

a ese universo paralelo mostrado aquí como campo de batalla contra la opresión masculina. Mayday se une de alguna manera a fantasías recientes de venganzas femeninas llevadas al cine como por ejemplo Promising Young Woman o Assassination Nation en donde las reglas siguen estando en gran parte mal definidas en base a la construcción de mundos alegóricos en donde no se termina de adecuar los personajes a dicho escenario, el discurso aquí expuesto por Karen Cinorre nos derivara a un tono de índole militarista al presentarnos un espacio onírico en donde la curación es llevada a cabo a través de una suerte de purgatorio en donde las víctimas del mundo real reciben un entrenamiento de autodefensa para mujeres maltratadas físicamente y emocionalmente, allí supuestamente aprenderán las habilidades necesarias para enfrentarse a sus agresores reales. Lástima que Mayday se empeñe en mostrar de forma aparatosa, y no matizar, más atención al espectro del abuso emocional y la correspondiente violencia llevada a cabo por los propios personajes femeninos que a la exploración propiamente dicha de la curación del trauma ocasionado. Al igual que otras recientes muestras llevadas al cine de características similares el mensaje finalmente es percibido como algo líquido por mucho que su envoltorio sea intuido en una primera instancia como atrayente, que para más inri dicha narrativa es enfatizada por esa impronta supuestamente postmoderna Made in Sundance, especialmente visible en la reiterativa banda sonora a cargo de Colin Stetson, otorgando al producto una naturaleza más dada a florituras estilísticas que a una acertada lectura de los simbolismos que da la impresión que pretender explorar.

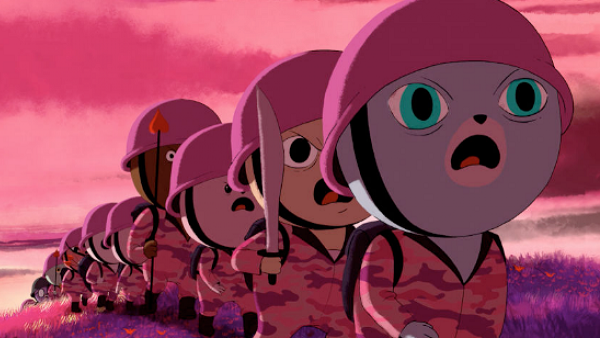

problemáticas que ocurren en el mundo de hoy en día, en tal sentido en Where Is Anne Frank? no encontraremos ni la ética ni el crudo realismo visto en Waltz with Bashir como tampoco la distópica psicodelia que nos mostraba la notable The Congress, ni tan siquiera la hibridación de formatos que atesoraban ambos trabajos. El nuevo trabajo de Ari Folman, que parte de unos claros postulados sobre la toma de conciencia moral, opta un camino alternativo en relación a la adaptación del famoso diario siendo una obra bastante terrenal a la hora de intentar articular un discurso que intenta ir algo más allá del simple recuerdo sobre la memoria del Holocausto nazi dada su naturaleza de índole didáctica. Una mirada al trauma que reflexiona sobre las políticas aplicadas a la memoria y el sentir judío a través de una película percibida como poca ambiciosa y de un fácil acceso a un público joven en referencia a una trama que de forma continua fluctúa sobre el pasado y como las huellas de su memoria siguen estando vigentes en la época actual. Película tan honesta como predecible en lo relacionado a su tesis e intenciones que tan solo puede llegar a ser ligeramente cuestionada en lo relativo a como algunos pueden llegar a interpretar como discutible la poco sutil comparación del Holocausto judío con otras crisis humanitarias del presente percibidas en el tramo final de la película.

problemáticas que ocurren en el mundo de hoy en día, en tal sentido en Where Is Anne Frank? no encontraremos ni la ética ni el crudo realismo visto en Waltz with Bashir como tampoco la distópica psicodelia que nos mostraba la notable The Congress, ni tan siquiera la hibridación de formatos que atesoraban ambos trabajos. El nuevo trabajo de Ari Folman, que parte de unos claros postulados sobre la toma de conciencia moral, opta un camino alternativo en relación a la adaptación del famoso diario siendo una obra bastante terrenal a la hora de intentar articular un discurso que intenta ir algo más allá del simple recuerdo sobre la memoria del Holocausto nazi dada su naturaleza de índole didáctica. Una mirada al trauma que reflexiona sobre las políticas aplicadas a la memoria y el sentir judío a través de una película percibida como poca ambiciosa y de un fácil acceso a un público joven en referencia a una trama que de forma continua fluctúa sobre el pasado y como las huellas de su memoria siguen estando vigentes en la época actual. Película tan honesta como predecible en lo relacionado a su tesis e intenciones que tan solo puede llegar a ser ligeramente cuestionada en lo relativo a como algunos pueden llegar a interpretar como discutible la poco sutil comparación del Holocausto judío con otras crisis humanitarias del presente percibidas en el tramo final de la película. concerniente a mostrarnos las consecuencias físicas que atesora ser víctima de diversos miedos ancestrales y extraños rituales pertenece a ese tipo de historias que se toman su debido tiempo a la hora de crear una atmosfera de connotaciones malsanas que llegados a un determinado punto derivan en kafkianas, ese tipo de relatos ambientados en un tiempo y un lugar que son percibidos como muy específicos y que a su manera, desde la modestia de la que está fundamentada la propuesta y salvando las lógicas diferencias, da la sensación de remitirnos a referentes fundamentales en donde la sugestión venia dada a través de lo sugerido como por ejemplo el Vampyr de Dreyer o el Carnival of Souls de Herk Harvey. En tal sentido la película de Branko Tomović como relato de terror primario que es termina siendo fiel a una serie de directrices que aparte de huir de las aparatosidades del cine contemporáneo atesora la virtud, cada vez más difícil de ver en esas óperas primas de hoy en día que intentan explicarte complejas retoricas que finalmente son incapaces de desarrollar, de ser plenamente consciente de su propia modestia y no intentar ir más allá de sus posibilidades en lo relativo a una simplicidad que aquí termina estando bien ejecutada.

concerniente a mostrarnos las consecuencias físicas que atesora ser víctima de diversos miedos ancestrales y extraños rituales pertenece a ese tipo de historias que se toman su debido tiempo a la hora de crear una atmosfera de connotaciones malsanas que llegados a un determinado punto derivan en kafkianas, ese tipo de relatos ambientados en un tiempo y un lugar que son percibidos como muy específicos y que a su manera, desde la modestia de la que está fundamentada la propuesta y salvando las lógicas diferencias, da la sensación de remitirnos a referentes fundamentales en donde la sugestión venia dada a través de lo sugerido como por ejemplo el Vampyr de Dreyer o el Carnival of Souls de Herk Harvey. En tal sentido la película de Branko Tomović como relato de terror primario que es termina siendo fiel a una serie de directrices que aparte de huir de las aparatosidades del cine contemporáneo atesora la virtud, cada vez más difícil de ver en esas óperas primas de hoy en día que intentan explicarte complejas retoricas que finalmente son incapaces de desarrollar, de ser plenamente consciente de su propia modestia y no intentar ir más allá de sus posibilidades en lo relativo a una simplicidad que aquí termina estando bien ejecutada. o Single White Female (Barbet Schroeder 1992) entre otras muchas nos mostraban como esa forzada tensión sexual podía desencadenar algo horrible. A tal respecto Inexorable da la sensación de ser una película que parece estar imbuida por un cierto grado de nostalgia cinéfila, lo es gracias al buen hacer detrás de las cámaras de Fabrice Du Welz, títulos de créditos anticuados o esa tonalidad granulada que otorga rodar en 16mm (inmenso trabajo a cargo de Manu Dacosse y Manu De Meulemeester) marcan las características y pautas de una película en donde el fondo no llega a ser tan importante como lo son las formas empleadas por Du Welz, unas formas que aquí nos remiten al concepto de lo sutil, de esa tensa calma tan característica en el thriller que preside a la tormenta, esta como mandan los patrones genéricos hará acto de aparición de forma física en el tramo final de un relato que es llevado en su conclusión al terreno de lo inevitablemente explícito. Inexorable supone un nuevo capítulo de una sugerente autoría que indaga de forma sistemáticamente en la maldad del alma humana, en la exploración de una mirada oculta situada en la trastienda, aquí mostrada a través de uno de los ejercicios de estilos más estimulantes de este 2021.

o Single White Female (Barbet Schroeder 1992) entre otras muchas nos mostraban como esa forzada tensión sexual podía desencadenar algo horrible. A tal respecto Inexorable da la sensación de ser una película que parece estar imbuida por un cierto grado de nostalgia cinéfila, lo es gracias al buen hacer detrás de las cámaras de Fabrice Du Welz, títulos de créditos anticuados o esa tonalidad granulada que otorga rodar en 16mm (inmenso trabajo a cargo de Manu Dacosse y Manu De Meulemeester) marcan las características y pautas de una película en donde el fondo no llega a ser tan importante como lo son las formas empleadas por Du Welz, unas formas que aquí nos remiten al concepto de lo sutil, de esa tensa calma tan característica en el thriller que preside a la tormenta, esta como mandan los patrones genéricos hará acto de aparición de forma física en el tramo final de un relato que es llevado en su conclusión al terreno de lo inevitablemente explícito. Inexorable supone un nuevo capítulo de una sugerente autoría que indaga de forma sistemáticamente en la maldad del alma humana, en la exploración de una mirada oculta situada en la trastienda, aquí mostrada a través de uno de los ejercicios de estilos más estimulantes de este 2021. algo forzada a conceptos derivados del terror gótico con ciertas texturas hacia lo telúrico. Que Charlotte Colbert sea una artista multidisciplinar con una presencia destacada en museos y galerías de arte a través de trabajos que abarcan desde la fotografía, la cerámica o la escultura no significa que sea una cineasta competente en según qué líderes, She Will y ese superficial discurso, que deja otros inacabados como por ejemplo el relacionado al imaginario que se establece a raíz del aislamiento, que anida a través del empoderamiento de la mujer circunvalado en relación a la estigmatizaron de su vida personal y cómo estas se vengan mediante la excusa del elemento sobrenatural, sin embargo en realidad y aunque no lo parezca en un primer lugar estamos ante una prototípica rape and revenge que aspira a ser algo más mediante una recargada caligrafía onírica que intenta evocar a través de sus imágenes supuestas representaciones relevantes. A tal respecto She Will termina por denotar una estética ciertamente poderosa que no logra modular con acierto una narrativa que en ningún momento parecer ser consecuente a la hora de encontrar su propia identidad en lo relativo a intentar ser trascendente y percibir que en realidad no lo es.

algo forzada a conceptos derivados del terror gótico con ciertas texturas hacia lo telúrico. Que Charlotte Colbert sea una artista multidisciplinar con una presencia destacada en museos y galerías de arte a través de trabajos que abarcan desde la fotografía, la cerámica o la escultura no significa que sea una cineasta competente en según qué líderes, She Will y ese superficial discurso, que deja otros inacabados como por ejemplo el relacionado al imaginario que se establece a raíz del aislamiento, que anida a través del empoderamiento de la mujer circunvalado en relación a la estigmatizaron de su vida personal y cómo estas se vengan mediante la excusa del elemento sobrenatural, sin embargo en realidad y aunque no lo parezca en un primer lugar estamos ante una prototípica rape and revenge que aspira a ser algo más mediante una recargada caligrafía onírica que intenta evocar a través de sus imágenes supuestas representaciones relevantes. A tal respecto She Will termina por denotar una estética ciertamente poderosa que no logra modular con acierto una narrativa que en ningún momento parecer ser consecuente a la hora de encontrar su propia identidad en lo relativo a intentar ser trascendente y percibir que en realidad no lo es. grupo cada vez más amplio de películas que usan el fantástico casi como mera excusa a la hora de intentar legitimar un discurso pretendidamente intelectual, en realidad a Iuli Gerbase parece importarle bien poco el motivo desencadenante, o sea el elemento genérico, no así la causa derivada en su vertiente dramática. En la película vemos como dos personas distintas han de adaptarse a una nueva situación social, a tal respecto el relato girara en base a la respuesta del ser humano ante un imprevisto, vivir de forma obligatoria dentro de cuatro paredes, que parece prolongarse por un tiempo indefinido. La fatiga emocional causada por el confinamiento que todos hemos experimentado últimamente cobra pues una especial concomitancia en un relato en donde su ficción ya no nos parece tan lejana. En The Pink Cloud existen acotaciones percibidas como interesantes, una podía ser el papel que juega el espacio físico, esas distancias en zonas cerradas, en nuestras relaciones, también como según qué tipo de dinámicas ocasionadas por la excepcionalidad van variando y evolucionando con el paso del tiempo en relación a las simetrías de poder dentro del ámbito del hogar, sin embargo el film termina derivado hacia un tono demasiado anecdótico y extenuante, cuya excesiva duración tampoco beneficia al conjunto, tanto en referencia a su condición de relato profético como especialmente en lo que respecta a una indagación en el drama intimista sobre identidades que termina siendo tan tediosa como la cuarentena que se ven abocados a sufrir sus protagonistas.

grupo cada vez más amplio de películas que usan el fantástico casi como mera excusa a la hora de intentar legitimar un discurso pretendidamente intelectual, en realidad a Iuli Gerbase parece importarle bien poco el motivo desencadenante, o sea el elemento genérico, no así la causa derivada en su vertiente dramática. En la película vemos como dos personas distintas han de adaptarse a una nueva situación social, a tal respecto el relato girara en base a la respuesta del ser humano ante un imprevisto, vivir de forma obligatoria dentro de cuatro paredes, que parece prolongarse por un tiempo indefinido. La fatiga emocional causada por el confinamiento que todos hemos experimentado últimamente cobra pues una especial concomitancia en un relato en donde su ficción ya no nos parece tan lejana. En The Pink Cloud existen acotaciones percibidas como interesantes, una podía ser el papel que juega el espacio físico, esas distancias en zonas cerradas, en nuestras relaciones, también como según qué tipo de dinámicas ocasionadas por la excepcionalidad van variando y evolucionando con el paso del tiempo en relación a las simetrías de poder dentro del ámbito del hogar, sin embargo el film termina derivado hacia un tono demasiado anecdótico y extenuante, cuya excesiva duración tampoco beneficia al conjunto, tanto en referencia a su condición de relato profético como especialmente en lo que respecta a una indagación en el drama intimista sobre identidades que termina siendo tan tediosa como la cuarentena que se ven abocados a sufrir sus protagonistas.

como por ejemplo The Conversation (Francis Ford Coppola 1974), Blow Out (Brian De Palma 1981) o Berberian Sound Studio (Peter Strickland 2012) hasta pequeñas piezas a reivindicar como el magnífico episodio Sounds Like (Brad Anderson 2006 Masters of Horror Series) o la más reciente y fallida Sound of Violence (Alex Noyer 2021), vista en esta misma edición del festival, han mostrado como el sonido, o más bien su alteración, ha perturbado y desubicado diversas nociones de nuestra supuesta realidad. Tres se desarrolla a través de esos mismos parámetros narrativos, una distorsión, la imagen y el sonido son percibidos por separado por una solvente Marta Nieto, provoca la aparición de un drama personal y el correspondiente cuestionamiento existencial que conlleva, a tal respecto el mensaje queda bien claro en lo referido a mostrarnos una desincronización que puede ser percibida como dual, la física y la figurada, esta última en relación a la imposibilidad de encontrar nuestro sitio e identidad dentro de nuestro entorno más cercano. Aunque posiblemente la mayor virtud de este drama de tono identitario resida en ver como Juanjo Giménez maneja la premisa fantástica en un film que en realidad no es intuido como tal, en tal sentido todo este Macguffin que se aparta de la realidad, ese fuera de sincro, no es utilizado como mera excusa argumental a la hora de plantear otras disquisiciones derivadas hacia el melodrama, en Tres la paradoja expuesta, el sonido y su ausencia, es la principal razón de ser del relato, a partir de ello se nos mostrará el viaje vital de alguien que se ve obligada a causa de una anomalía a reformular e intentar sincronizar una demora emocional.

como por ejemplo The Conversation (Francis Ford Coppola 1974), Blow Out (Brian De Palma 1981) o Berberian Sound Studio (Peter Strickland 2012) hasta pequeñas piezas a reivindicar como el magnífico episodio Sounds Like (Brad Anderson 2006 Masters of Horror Series) o la más reciente y fallida Sound of Violence (Alex Noyer 2021), vista en esta misma edición del festival, han mostrado como el sonido, o más bien su alteración, ha perturbado y desubicado diversas nociones de nuestra supuesta realidad. Tres se desarrolla a través de esos mismos parámetros narrativos, una distorsión, la imagen y el sonido son percibidos por separado por una solvente Marta Nieto, provoca la aparición de un drama personal y el correspondiente cuestionamiento existencial que conlleva, a tal respecto el mensaje queda bien claro en lo referido a mostrarnos una desincronización que puede ser percibida como dual, la física y la figurada, esta última en relación a la imposibilidad de encontrar nuestro sitio e identidad dentro de nuestro entorno más cercano. Aunque posiblemente la mayor virtud de este drama de tono identitario resida en ver como Juanjo Giménez maneja la premisa fantástica en un film que en realidad no es intuido como tal, en tal sentido todo este Macguffin que se aparta de la realidad, ese fuera de sincro, no es utilizado como mera excusa argumental a la hora de plantear otras disquisiciones derivadas hacia el melodrama, en Tres la paradoja expuesta, el sonido y su ausencia, es la principal razón de ser del relato, a partir de ello se nos mostrará el viaje vital de alguien que se ve obligada a causa de una anomalía a reformular e intentar sincronizar una demora emocional. nos derivan al estudio del funcionamiento de la mente infantil y las terribles consecuencias que puede acarrear que los infantes adquieran poder y por ello autonomía propia, aquí la referencia vendría de la mano de El señor de las moscas de William Golding, o la reflexión que conlleva el funcionamiento del bien y el mal y como se puede llegar a negociar según qué impulsos malvados entre los mismos infantes, todo ello trasladado a un característico escenario nórdico que aquí retrata una determinada periferia urbana en base a una historia que es percibida y mirada exclusivamente por los menores, con la intranscendente y anecdótica figura del adulto serán ellos los que tendrán que resolver sus propias problemáticas, muy al estilo de otra cruda cinta de este mismo año contada casi en tiempo real y desde una perspectiva de drama social como es Un monde de Laura Wandel.

nos derivan al estudio del funcionamiento de la mente infantil y las terribles consecuencias que puede acarrear que los infantes adquieran poder y por ello autonomía propia, aquí la referencia vendría de la mano de El señor de las moscas de William Golding, o la reflexión que conlleva el funcionamiento del bien y el mal y como se puede llegar a negociar según qué impulsos malvados entre los mismos infantes, todo ello trasladado a un característico escenario nórdico que aquí retrata una determinada periferia urbana en base a una historia que es percibida y mirada exclusivamente por los menores, con la intranscendente y anecdótica figura del adulto serán ellos los que tendrán que resolver sus propias problemáticas, muy al estilo de otra cruda cinta de este mismo año contada casi en tiempo real y desde una perspectiva de drama social como es Un monde de Laura Wandel. un tono eminentemente meditativo en donde el paisaje ejerce como un personaje más en un relato que anida a través de los peligros que pueden llegar a surgir en base a una desaforada fe ciega en la religión, a través de dicho enunciado asistimos a un determinado microcosmos exístete entre una madre y un hijo (notable interpretación del cada vez más en alza Franz Rogowsky), la primera intenta llenar un generoso hueco de su interior con la religión, espacio físico y mental destinado en el pasado al alcohol y las drogas, a tal respecto la película se detiene en detallar el detonante de un conflicto que desencadenara una caída, en esta ocasión en lo relacionado a como el progreso derrumba el misticismo y la creencia en lo concerniente a una frágil inocencia sustentada sobre ella, será a partir de ahí en donde podamos intuir el énfasis que hace la historia por diferenciar lo que es la espiritualidad, que plantea preguntas, de la religión, que supuestamente nos tiene que dar respuestas. A través de la reflexión que se nos otorga en relación a ambas vertientes, que en realidad giran en base a un mismo eje en referencia a como la humanidad, aquí almas desamparadas cuya fragilidad deriva en actos extremos, intenta encontrar a Dios y rehuir del Diablo, Luzifer termina siendo partícipe de ese grupo de películas poco dado a la imparcialidad para con el público, propuesta tan arriesgada como irregular pues sus imágenes y las sensaciones que se derivan de ellas tienden a una supuesta trascendencia que puede acabar siendo percibidas por el espectador como imperceptible o no, tanto como a la propia fe que supuestamente atesorar cada persona.

un tono eminentemente meditativo en donde el paisaje ejerce como un personaje más en un relato que anida a través de los peligros que pueden llegar a surgir en base a una desaforada fe ciega en la religión, a través de dicho enunciado asistimos a un determinado microcosmos exístete entre una madre y un hijo (notable interpretación del cada vez más en alza Franz Rogowsky), la primera intenta llenar un generoso hueco de su interior con la religión, espacio físico y mental destinado en el pasado al alcohol y las drogas, a tal respecto la película se detiene en detallar el detonante de un conflicto que desencadenara una caída, en esta ocasión en lo relacionado a como el progreso derrumba el misticismo y la creencia en lo concerniente a una frágil inocencia sustentada sobre ella, será a partir de ahí en donde podamos intuir el énfasis que hace la historia por diferenciar lo que es la espiritualidad, que plantea preguntas, de la religión, que supuestamente nos tiene que dar respuestas. A través de la reflexión que se nos otorga en relación a ambas vertientes, que en realidad giran en base a un mismo eje en referencia a como la humanidad, aquí almas desamparadas cuya fragilidad deriva en actos extremos, intenta encontrar a Dios y rehuir del Diablo, Luzifer termina siendo partícipe de ese grupo de películas poco dado a la imparcialidad para con el público, propuesta tan arriesgada como irregular pues sus imágenes y las sensaciones que se derivan de ellas tienden a una supuesta trascendencia que puede acabar siendo percibidas por el espectador como imperceptible o no, tanto como a la propia fe que supuestamente atesorar cada persona. Host de Rob Savage, hacían cuando menos ser algo precavidos ante una película que empieza siendo rigurosa en lo relativo a su indagación a través del mockumentary en el temario del chamanismo, posesiones y especialmente en lo referido a su función de retrato folklórico cultural de índole local, región del norte de Tailandia, que bordea tanto estructuras propias del folk horror como un nada disimulado trazo verite en relación a un realismo documental que intenta explorar diversos miedos de carácter ancestral.

Host de Rob Savage, hacían cuando menos ser algo precavidos ante una película que empieza siendo rigurosa en lo relativo a su indagación a través del mockumentary en el temario del chamanismo, posesiones y especialmente en lo referido a su función de retrato folklórico cultural de índole local, región del norte de Tailandia, que bordea tanto estructuras propias del folk horror como un nada disimulado trazo verite en relación a un realismo documental que intenta explorar diversos miedos de carácter ancestral. Freaks de Tod Browning o la reivindicable serie televisiva Carnivàle (2003-2004 Daniel Knauf), sin embargo el propósito aquí difiere por completo al mostrarnos una especie de tragicomedia a modo de fábula clásica provista de una generosa aunque algo descontrolada acumulación de elementos visuales que intenta de alguna manera reescribir la historia a través de un imaginario percibido como propio, un relato de índole ficticio más dado al trazo carismático y empático para con el espectador que a la propia originalidad de la propuesta. Posicionamiento el expuesto en esta historia que lejos de recurrir a la transgresión opta por la vía híbrida de unas coordenadas que terminan siendo tan entretenidos como a la vez excesivas en lo relativo a un desmesurado batiburrillo genérico en donde se percibe entre otros conceptos cinematográficos visuales que nos remiten a realizadores como Jean-Pierre Jeunet, Álex de la Iglesia o incluso Federico Fellini. En base a dicha estructura y con el trasfondo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial como principal escenario la metáfora en cuestión atesora pocas sutilezas en lo concerniente a hablarnos del mundo moderno a través de un pasado aquí parcialmente reinventado mediante la fantasía, y en donde queda bastante claro que el mal no radica en la rareza o la diferencia de según qué personajes sino en algo que parece encontrarse bastante más soterrado de la superficie.

Freaks de Tod Browning o la reivindicable serie televisiva Carnivàle (2003-2004 Daniel Knauf), sin embargo el propósito aquí difiere por completo al mostrarnos una especie de tragicomedia a modo de fábula clásica provista de una generosa aunque algo descontrolada acumulación de elementos visuales que intenta de alguna manera reescribir la historia a través de un imaginario percibido como propio, un relato de índole ficticio más dado al trazo carismático y empático para con el espectador que a la propia originalidad de la propuesta. Posicionamiento el expuesto en esta historia que lejos de recurrir a la transgresión opta por la vía híbrida de unas coordenadas que terminan siendo tan entretenidos como a la vez excesivas en lo relativo a un desmesurado batiburrillo genérico en donde se percibe entre otros conceptos cinematográficos visuales que nos remiten a realizadores como Jean-Pierre Jeunet, Álex de la Iglesia o incluso Federico Fellini. En base a dicha estructura y con el trasfondo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial como principal escenario la metáfora en cuestión atesora pocas sutilezas en lo concerniente a hablarnos del mundo moderno a través de un pasado aquí parcialmente reinventado mediante la fantasía, y en donde queda bastante claro que el mal no radica en la rareza o la diferencia de según qué personajes sino en algo que parece encontrarse bastante más soterrado de la superficie.

a la franquicia, Halloween 2007 y Halloween II (H2) 2009, e incluso puestos a rizar el rizo en películas que pese a formar parte de la saga de forma supuestamente oficial no tienen ninguna conexión con el personaje como es el caso de la notable Halloween III: Season of the Witch 1982 de Tommy Lee Wallace. Todas las demás contribuciones, incluida esta nueva trilogía a cargo de David Gordon Green, se han movido de forma generalizada a través de una carencia inventiva bastante alarmante en donde todo parece anidar a través de un mecanizado resurgir que termina confluyendo y finalizando en el mismo punto en donde terminaba el film de John Carpenter, a tal respecto Halloween Kills englobado de forma clara dentro de este grupo no es mejor ni peor que sus sucedáneos, simplemente es una muestra más que tiene muy claro cuáles son sus funciones primarias sin detenerse mucho en corregir lo que son sus numerosos déficits en lo relativo a una película que da la impresión de no empezar nunca y en donde sus reiterativos flashbacks y sobreexplicaciones de brocha gorda ocupan la mayor parte del metraje. Ni siquiera llegado el momento de intentar articular un supuesto discurso pretendidamente reflexivo que vaya más allá de lo preestablecido, aquí en relación a presentarnos al personaje de Michael Myers como un mal de índole global que atenta contra la colectividad, consigue convencer dada la torpeza con que David Gordon Green lo intenta plasmar. Aunque la mayor incongruencia que atesora Halloween Kills posiblemente venga dado en relación a desmembrar de forma poco sutil un imaginario que acaba convertido en un mero guiño hacia el incondicional fan en lo concerniente a sus intenciones y lo que finalmente acaba ofreciendo, a tal respecto apelar a la nostalgia aquí aplicada a modo de statu quo solo funciona de forma parcial en lo relacionado a la revisitación del slasher entendido como tal y no tanto en lo referido a una aparición casi anecdótica del personaje de Jamie Lee Curtis o el cambio, apenas imperceptible, de un par de notas musicales de la icónica banda sonora a cargo de John Carpenter.