Categoría: Libros

Kubrick en casa

Una llamada de Carlos Saura puso en contacto con Stanley Kubrick a Vicente Molina Foix, quien, a lo largo de veinte años de una relación que solo acabó con la muerte del director, tradujo al español los diálogos de cinco de sus películas.

Una llamada de Carlos Saura puso en contacto con Stanley Kubrick a Vicente Molina Foix, quien, a lo largo de veinte años de una relación que solo acabó con la muerte del director, tradujo al español los diálogos de cinco de sus películas.

Este libro es una crónica de esa labor y del trato esporádico pero a menudo jugoso con el propio cineasta –del que es testimonio una atípica entrevista que Molina Foix le hizo en su casa en los años 80, y que se incluye como apéndice– y sobre todo un retrato de este como creador infinitamente curioso, maniático en la exigencia de calidad, que llegó a ser la figura más célebre y poderosa del cine americano sin dejar de ser un artista minucioso y artesanal.

Un testimonio de primera mano de la ética de trabajo de Stanley Kubrick a cargo del traductor al castellano de cinco de sus películas.

El autor

Vicente Molina Foix nació en Elche y estudió Filosofía en Madrid, donde reside. Vivió ocho años en Inglaterra, donde se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Londres y fue tres años profesor de Literatura Española en Oxford. Autor dramático, crítico y director de cine (ha dirigido dos películas, Sagitario (2002) y El dios de madera (2012)), su labor literaria se ha desarrollado principalmente –desde su inclusión en la histórica antología de Castellet Nueve novísimos poetas españoles– en el campo de la novela. Sus principales publicaciones son: Museo provincial de los horrores, Busto (Premio Barral 1973), La comunión de los atletas, Los padres viudos (Premio Azorín 1983), La Quincena Soviética(Premio Herralde 1988), La misa de Baroja, La mujer sin cabeza,El vampiro de la calle Méjico(Premio Alfonso García Ramos 2002), El abrecartas (Premio Salambó y Premio Nacional de Literatura 2007), El invitado amargo(coescrito con Luis Cremades), las colecciones de relatos Con tal de no morir y El hombre que vendió su propia cama y el volumen La musa furtiva. Poesía 1967-2012, que reúne su producción lírica completa. Cabe también destacar muy especialmente sus espléndidas versiones de las piezas de Shakespeare Hamlet, El rey Lear y El mercader de Venecia, así como sus reseñas de películas reunidas en El cine estilográfico.

Autor; Vicente Molina Foix, Editorial: ANAGRAMA, Páginas: 136

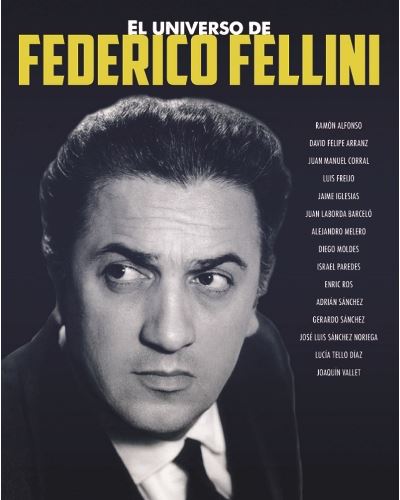

El universo de Federico Fellini

Es sin lugar a dudas uno de los grandes cineastas de la Historia y fue capaz de crear un universo propio y original a través de sus películas. Una veintena de autores de reconocido prestigio analizan en El universo de Federico Fellini todos sus films como director, y guionista, sus colaboradores, sus actores, sus obsesiones, sus filias, sus fobias…El libro definitivo sobre uno de los grandes directores de la Historia. Una enciclopedia sobre su vida y obra, con un impresionante despliegue fotográfico.

Autores: Ramón Alfonso, David Felipe Arranz, Juan Manuel Corral, Luis Freijo, Jaime Iglesias, Juan Laborda Barceló, Alejandro Melero Salvador, Diego Moldes, Israel Paredes, Enric Ros, Adrián Sánchez, Gerardo Sánchez, José Luis Sánchez Noriega, LucÍa Tello Díaz y Joaquín Vallet.

Autor; Varios, Editorial: Notorious Ediciones, Páginas: 280

El cine sobre arte. De la dramatización de la pintura al cine-ensayo

La historia del cine sobre arte es la de una mirada especular, la de un dispositivo de representación frente a otro: un cineasta tras la cámara de cine o vídeo piensa cómo la imagen en movimiento puede traducir y transformar una pintura, escultura o arquitectura estáticas en una experiencia cinematográfica. También es la historia de la búsqueda de metáforas para el proceso de creación, la de la puesta en ficción de obras y artistas, y en ocasiones la del autorretrato del cineasta como interrogador de imágenes. Ante todo, en cualquier caso, la historia de este género es la de una exploración inagotable de la propia especificidad del medio cinematográfico como medio creativo.

Resultado de una década de investigaciones en archivos nacionales e internacionales, este libro traza las diferentes líneas creativas del cine sobre arte con especial atención al fértil campo de la no ficción, del que faltaban estudios específicos en nuestra lengua. Organizado en siete tendencias, llegando hasta las experiencias museísticas de algunos cineastas, en él se investigan las ideas decisivas de traducción de las artes visuales a cine durante un siglo, identificando experimentos pioneros en lo poético, lo divulgativo o lo ensayístico, y proponiendo a continuación desarrollos y metamorfosis posteriores de aquellas ideas iniciales. Este recorrido culmina en una propuesta no identificada hasta ahora en los estudios de cine sobre arte: una última tendencia dedicada al cine-ensayo sobre arte, que reuniría y llevaría las anteriores a lugares insólitos, logrando algunas de las películas más creativas del género, hasta ahora entendidas como únicas e inclasificables.

Al hilo de los ejemplos analizados de cineastas como Henri Storck, Paul Haesaerts, Carlo Ragghianti, Alain Jaubert, Agnès Varda o Peter Greenaway, se plantea por último la posibilidad de una Historia audiovisual del Arte, que emplee para la investigación universitaria o museológica las herramientas expandidas del audiovisual hasta sus últimas consecuencias. Quizá, partiendo de trabajos como el que presentamos, en un futuro próximo las universidades decidan aprovechar este potencial incluyendo asignaturas de análisis audiovisual del arte en sus carreras de Historia del Arte.

El autor

Guillermo G. Peydró (Madrid, 1981) es cineasta y doctor en Historia del Arte. Sus películas, principalmente ensayos sobre arte, han sido proyectadas en museos como el Louvre o el Reina Sofía, en universidades y centros de investigación como la New York University, el Bard College o el CSIC, y en galerías, centros culturales y festivales de todo el mundo. Ha sido asesor externo del Museo de Arte Moderno de México, y ha impartido cursos de cine en España, México, Cuba y Ecuador, publicando desde hace una década artículos científicos y contribuciones en libros nacionales e internacionales. Ha trabajado además como programador de los festivales Punto de Vista y Documenta Madrid, y desde 2016 realiza proyectos expositivos de cine expandido, cruzando escultura e imagen en movimiento, junto con la artista francesa Jeanne de Petriconi.

Autor; Guillermo G. Peydró, Editorial: Shangrila, Colección [Encuadre] libros, Páginas: 392

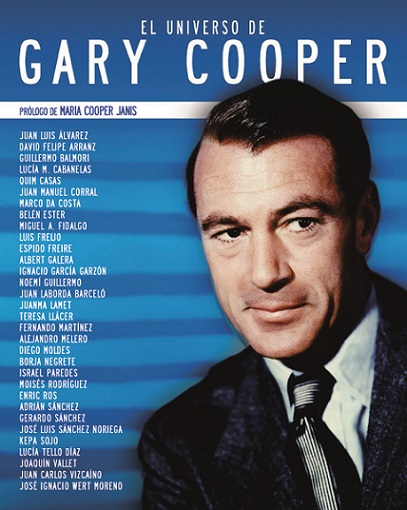

El universo de Gary Cooper

Es sin duda una de las mayores estrellas de Hollywood y uno de los héroes cinematográficos más queridos por el público. Dotado de un indiscutible carisma y un impresionante atractivo físico, Gary Cooper representó como pocos al americano ideal, al hombre de bien, que también fue en su vida privada. Dotado para la comedia, el western y el drama, Cooper es probablemente la estrella de Hollywood que mayor número de grandes películas atesora en su apabullante filmografía. Más de una treintena de autores analizan en El universo de Gary Cooper todos sus films, los directores, actores…. Todas las constantes de su vida y obra. El libro está apadrinado y prologado por la hija del actor, Maria Cooper Janis.

Por: Adrián Sánchez, Alejandro Melero Salvador, David Felipe Arranz, Diego Moldes, Enric Ros, Fernando Martínez, Espido Freire, Gerardo Sánchez, Guillermo Balmori, Israel Paredes, Joaquín Vallet, José Ignacio Wert Moreno, José Luis Sánchez Noriega, Juan Carlos Vizcaíno, Juan Laborda Barceló, Juan Luis Álvarez, Juan Manuel Corral, Kepa Sojo, LucÍa Tello Díaz, Luis Freijo, Miguel A. Fidalgo, Moisés Rodríguez, Noemi Guillermo, Quim Casas, Teresa Llácer, Albert Galera, Belén Ester, Borja Negrete, Ignacio García Garzón, Juanma Lamet, Lucía M. Cabanelas, Marco Da Costa.

Autor; Varios, Editorial: NOTORIOUS EDICIONES, Páginas; 448

La paranoia contemporánea. El cine en la sociedad del control

En nuestra contemporaneidad el sentimiento de paranoia se ha visto exacerbado por diversas circunstancias. La extensión de los sistemas de vigilancia, unas medidas de seguridad progresivamente invasivas, pero también una construcción social cimentada en las tensiones entre el deseo de observarlo todo y la resignación, o más habitualmente el anhelo insaciable, de ser observado continuamente. Circunstancias todas cuyo denominador común es la progresivamente problemática gestión entre lo visible y lo invisible, lo que está en campo y lo que está en fuera de campo; es decir, aquello que está en el corazón de la expresión cinematográfica. Este volumen colectivo será analiza cómo ha reflejado el cine todos estos acontecimientos que de forma tan trascendental han contribuido a conformar nuestro presente. Es más: cómo da forma el cine, en primera instancia arte de lo visible y lo invisible, a una época caracterizada por la visibilidad aparentemente absoluta pero por una invisibilidad no menos intensa de sus estructuras y engranajes; qué rasgos ha asumido un cine —arte de la mirada y la representación— realizado en un mundo determinado por estas miradas omnipresentes, en el que todos somos conscientes de que somos observados de una forma u otra, en todo lugar y en todo tiempo, como si se hubieran hecho realidad los terrores del paranoico, conminados, por tanto, a un simulacro casi constante y que, como consecuencia, transforma a este mundo en una escenificación sin fin y a todos nosotros en sus personajes.

José Francisco Montero es licenciado en Psicología y doctor en Filosofía. Colaborador en numerosos libros colectivos y revistas especializadas, ha impartido diversas conferencias y cursos sobre temas cinematográficos y es autor de Paul Thomas Anderson (2011), Imágenes de la Revolución (con I. Paredes; 2011) y Jean-Pierre Melville. Crónicas de un samurái (2014). Ha coordinado los libros A tumba abierta. El cine kamikaze (2014), El universo de 2001: una odisea en el espacio (con J. A. Planes; 2014), PORNO: Ven y mira (con A. Rodríguez; 2017), Cine entre rejas (con J. A. Planes; 2017) y John Cassavetes. Interior noche (2018).

Autor; José Francisco Montero (Coordinador), Editorial: TREA EDICIONES SL, Colección: Trea Artes, Páginas: 324

La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica

Se ha hablado mucho del cine como encrucijada de distintos medios artísticos, pero se ha profundizado muy poco en esta confluencia a la hora de estudiar la dramaturgia cinematográfica, lo que podríamos denominar la puesta en imágenes. A medio camino entre el manual y el ensayo, este libro se propone sentar las bases de una aproximación al cine que aúne los campos, a veces considerados antitéticos, de la teoría y la práctica. Para ello, se propone la incorporación del fenómeno cinematográfico a las corrientes expresivas de la literatura, el teatro, la pintura y la música, así como un acercamiento esencial a la fenomenología de la imagen, una operación está que no siempre ha sido contemplada teniendo en cuenta su esencial complejidad.

Desde la primera edición de este escrito, el cine ha experimentado transformaciones muy significativas que lo han llevado a sumergirse en lo que se denomina el audiovisual, donde su esencia se expande a través de todo tipo de nuevas experiencias, muchas de ellas propiciadas por la digitalización. Pero se mantiene la vigencia de las operaciones fílmicas fundamentales, si se quiere comprender el alcance de la contemporánea expresión audiovisual. El cine sigue siendo la base de todas las transformaciones audiovisuales posibles, el camino para poder pensarlas adecuadamente.

Este libro se dirige por igual a los que buscan la reflexión y a quienes les seduce la praxis. Los caminos de ambas actividades se cruzan en sus páginas a través del entramado compuesto por una operatividad que requiere ser pensada y un pensamiento que culmina necesariamente en la práctica del rodaje. Se trata de aprender a pensar la labor fílmica, poniéndola en contacto con otros medios, con el fin de alimentar esa imaginación que tan necesaria es para hacer cine.

El autor

Josep M. Català Domènech. Catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autònoma de Barcelona. Doctor en Ciencias de la comunicación por la UAB. Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Master of Arts in Film Theory por la San Francisco State University de California. Premio Fundesco de ensayo por La violación de la mirada (1993) y premio de ensayo del XXVII Certamen Literario de la ciudad de Irún por Elogio de la paranoia (1996). Premio de la Asociación Española de Historiadores de Cine (2001). Mención especial en el Premio “Escritos sobre Arte” de la Fundación Arte y Derecho por Pasión y conocimiento (primera versión, 2007). Ha sido coeditor del volumen Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España (2001), y editor de Cine de pensamiento. Formas de la imagen tecno-estética (2014). Asimismo es autor, además de los libros premiados, de La puesta en imágenes (2001), La imagen compleja (2006), La forma de lo real (2008, traducido al portugués en Brasil, 2011), Pasión y conocimiento: el nuevo realismo melodramático (2009), La imagen interfaz. Representación audiovisual y conocimiento en la era de la complejidad (2010), El murmullo de las imágenes. Imaginación, documental y silencio (2012), Estética del ensayo. De Montaigne a Godard (2014), La gran espiral. Capitalismo y paranoia (2016), Viaje al centro de las imágenes. Introducción al pensamiento esférico (2017) y Visionarias (2019). Ha sido decano de la facultad de Ciencias de la comunicación de la UAB y director académico del Máster de Documental Creativo de esta misma universidad.

Autor; Josep M. Català Domènech, Editorial: Shangrila, Colección [Encuadre] libros, Páginas: 490

Políticas de la nueva carne «Perversiones filosóficas en David Cronenberg»

En Políticas de la Nueva Carne, el multi galardonado autor de Filosofía Zombi, Jorge Fernández Gonzalo, vuelve a adentrarse en el arte cinematográfico como medio para un ensayo lúcido y revelador. En esta ocasión, de la mano del conocido cineasta David Cronenberg, cuya carrera transitó desde las obras maestras del gore-underground hasta el cine de autor más incisivo e inteligente. El autor madrileño desbrozará la inquietante filmografía cronenbergiana a partir de sus dos ejes centrales (la «Etapa Perversa» y la «Etapa Teratológica»), para desplegar un arsenal propio de ideas en torno a las políticas de la ficción y las políticas del cuerpo. Sexopolítica y videopolítica, tecnoorganismos y monstruosidades, morbosas criaturas libidinales y cuerpos pre-genéricos, tecnosexualidad y parafilias se fusionan en Cronenberg y Gonzalo hibridándose con la teoría queer, la ciencia-ficción y el psicoanálisis lacaniano, en un retrato conciso y certero de las políticas de la carne que se ponen en juego en nuestro tiempo.

El cineasta David Cronenberg es el mejor exponente de una estética y una línea de pensamiento denominada la Nueva Carne. En su obra se descomponen los límites entre lo orgánico y lo inorgánico, la carne y lo maquínico, lo sexual y lo asexual, la mente y el cuerpo, lo masculino y lo femenino, en un catálogo de entrecruzamientos «perversos» que ponen al límite nuestra imaginación. Un ensayo lúcido y revelador que recorrela filmografía de Cronenberg y sus criaturas perturbadoras, desde los clásicos del gore fantástico Videodrome, Crash, eXistenZ… hasta la etapa final del director canadiense y Consumidos.

Autor; Jorge Fernández Gonzalo, Editorial: HOLOBIONTE, Páginas: 168

Formas en Transición. Algunos filmes españoles del periodo 1973-1986

La Transición política hacia la democracia es uno de los periodos más convulsos y fructíferos del cine español y también de los más variados en temas, géneros estilos y enfoques. Un cine coyuntural que documenta y retrata la España de esos años desde todos los frentes, desde todas las opciones políticas. En los catorce años que median entre 1973 y 1986 se producen del orden de 1300 largometrajes; un vasto corpus heterogéneo y complejo, tanto en lo que se refiere a las formas fílmicas desplegadas como a los discursos construidos por medio de aquellas. Porque, como es lógico, tanto los filmes más reaccionarios como aquellos otros capaces de transmitir al público los valores que vertebraban la transformación política, pasando por los más rupturistas que rechazaban el proceso político desde la izquierda, hubieron de poner en pie sus discursos ideológicos desplegando las herramientas propias del medio cinematográfico (el montaje/puesta en escena en sus sentido más amplio), especialmente proclive entonces a audacias y probaturas formales de todo tipo: investigaciones e innovaciones ora brillantes y fructíferas, ora apenas embrionarias, en exceso abruptas fallidas o inconclusas, pero siempre valiosas e históricamente significativas, y construidas muchas veces a partir de una reelaboración profunda de formas y estilizaciones vinculadas a las tradiciones culturales populares de las que el cine español se había nutrido desde el periodo mudo.

De hecho, y a partir del detenido análisis fílmico de ciertos títulos cinematográficos y televisivos muy significativos —de Queridísimos verdugos (Basilio Martín Patino, 1973) a Furtivos (José Luis Borau, 1975), de Duerme, duerme, mi amor (Francisco Regueiro, 1974) a ¿Qué he hecho yo para merecer esto!! (Pedro Almodóvar, 1984)— Formas en Transición indaga especialmente —aunque no solo— en la fértil evolución en tan complejo momento histórico de esas formas y estilizaciones inspiradas sobre todo en el teatro popular español sobre las que sustentara el más fecundo cine español desde el periodo silente y la II República y que, Guerra Civil e inmediata posguerra mediante, habían dado lugar a esa moderna crispación ibérica que los grandes títulos de Fernán-Gómez, Marco Ferreri o Luis García Berlanga de la primera mitad de los años sesenta ejemplificaban paradigmáticamente.

Se revelará así, por citar un solo ejemplo, una insistente presencia de significantes composiciones plásticas geométricas que, más allá del talante y el talento del cineasta concreto en cada caso, nos mostrarán la elocuencia de la forma a la hora de buscar salidas a un “triángulo” que hasta entonces se aparecía inamovible (España/Franquismo/pueblo español) y que, en determinadas ficciones, habrá de fundirse significativamente con el no menos pastoso y conflictivo triángulo edípico.

El autor.

José Luis Castro de Paz (A Coruña, 1964) es historiador del cine, doctor en Historia del Arte y Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela. Redactor jefe de la revista Vertigo en los años ‘90 del siglo pasado, colabora en publicaciones especializadas españolas y extranjeras y es miembro del comité editorial de las revistas Translations, Eu-topías, Archivos de la Filmoteca y Volvoreta. Presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez y director de su colección “Cuadernos de Cine y Cultura Española del Siglo XX”.

Ha participado en obras colectivas como Antología crítica del cine español (1896-1995), editada por Cátedra y Filmoteca Española (1997), Diccionario del cine español (1998) o Diccionario del cine iberoamericano (SGAE, 2011), coordinado una Historia del cine en Galicia (1996) y dirigido, con Julio P. Perucha y Santos Zunzunegui, La nueva memoria. Historia(s) del cine español (Vía Láctea, 2005).

Ha coordinado asimismo numerosas obras sobre la vinculación con el mundo cinematográfico de señeras figuras de las letras (Wenceslao Fernández Flórez, Gonzalo Torrente Ballester, Camilo José Cela) y sobre la trayectoria y el análisis de la obra de los más destacados cineastas (Mur Oti, Nieves Conde, Berlanga, Bardem, Regueiro), actores (María Casares, Fernando Rey) o productores (Suevia Films-Cesáreo González: 30 años de cine español).

Entre sus numerosos libros destacan Vertigo/De entre los muertos (Paidós, 1999); El surgimiento del telefilme (Paidós, 1999); Alfred Hitchcock (Cátedra. 2000), Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (Paidós, 2002), premio al mejor ensayo otorgado por la AEHC (2003), Fernando Fernán-Gómez (Cátedra, 2010), Del sainete al esperpento. Relecturas sobre el cine español de los años cincuenta, escrito con Josetxo Cerdán (Cátedra, 2011) o Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine español de los años cuarenta (1939-1950) (Shangrila, 2012).

Autor; José Luis Castro de Paz, Editorial: Shangrila, Colección Hispanoscope libros, Páginas: 244

Visconti y la decadencia

Este libro –lejos de modas y coyunturas– nace de la fascinación por el cine de Visconti y el universo cultural de sus grandes películas de madurez. Con la crisis de la modernidad como trasfondo y la decadencia como leitmotiv, el lector transitará de la literatura a la filosofía y la historia, para adentrarse en un complejo universo donde estética y política se entremezclan, el mal y el bien conviven en rara complementariedad, la sofisticación no logra enterrar a lo grotesco, y la muerte se convierte en anhelo. En este universo de luz crepuscular y sutil melancolía, con tanta elegancia como ironía, exponen sus pensamientos Platón, Schopenhauer y Nietzsche. Allí escriben sus cuentos maravillosos Thomas Mann y Giuseppe di Lampedusa, allí viven y padecen reyes, príncipes y artistas mientras suena la música de Verdi, Wagner o Mahler. Este libro es una invitación a recuperar –de la mano del mejor cine de Visconti– lo mejor de la gran cultura europea de finales del siglo XIX y principios del XX, para reflexionar –entre otras cosas– sobre el erotismo y la belleza, sobre la vida y su tragedia, o sobre la quiebra de la civilización burguesa y la barbarie fascista mientras escuchamos el preludio del Tristán e Isolda, nos acordamos de cómo Sigfrido descubrió el miedo o nos dejamos llevar por el adagietto de la Quinta de Mahler hasta fundirnos por unos instantes en la tentadora infinitud del ser, primigenio y caótico

El autor:

ANDRÉS DE FRANCISCO (1963) es doctor en filosofía y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Autor entre otros libros de ‘La mirada republicana’ (Catarata, 2012) y editor de ‘Harrington, Stuart Mill y Marx’, ha desarrollado un creciente interés por la interpretación filosófica de obras y géneros cinematográficos, interés que empezó con su ‘El western como cine político y moral’ (La balsa de la Medusa, 2011) y ha concluido por ahora con el presente libro ‘Visconti y la decadencia’.

Autor; Andrés de Francisco, Editorial: EDIC. DE INTERVENCIÓN CULTURAL / VIEJO TOPO, Páginas: 186

Muñecas, el tiempo de la belleza y el terror

Una muñeca es el principio y el fin de la inocencia. El núcleo de esa transición es como los ángeles de Rilke. Terrible y bello. Ambivalente y perturbador. Viven aquí las muñecas de cera de Lotte Pritzel, las muñecas rotas de Cindy Sherman, la muñeca descoyuntada de Hans Bellmer; una muñeca perdida en un western de John Ford, una muñeca-amante imaginada por Luis Berlanga, una muñeca consumida y recreada, con Barbies, por Todd Haynes; una muñeca fantasmal soñada por Manoel de Oliveira y un ángel-muñeca filmado por David Lynch; la muñeca mecánica que baila, en una Venecia de Cinecittà, la última danza del Giacomo Casanova de Fellini. Una muñeca robada por Felisberto Hernández, otra narrada por Juan Carlos Onetti, otra imaginada por Unica Zürn. Muñecas de leyendas japonesas y matrioskas rusas; ginoides y hologramas de ciencia ficción (de Blade Runner a Ghost in the Shell, con escalas en J. G. Ballard); maniquíes de fotografías de Atget, muñecas anatómicas destinadas al filo del bisturí, muñecas protegidas y luego abandonadas en un mismo poema (de Sharon Olds).

Procesos de muñequización: en una imagen fatal de la crónica “roja” mexicana captada por Enrique Metinides, en una instalación de pájaros arropados con abrigos de lana firmada por Annette Messager, en la dulce giganta de Nueva Escocia que giró por el mundo como atracción circense, en la fábrica americana de relojes luminiscentes donde chuparon pinceles las “chicas del radio”, en Evita como muñeca ignífuga de la Nación.

Muñecas conjugadas en todas las variantes de sus campos. De sus campos de tiro. Porque tu muñeca te mira sin pestañear. Tu muñeca se sienta a tomar el té. De repente, el jardín trepida y se enrarece. “Todo juguete puede ser un arma”, dijo Jean-Luc Godard. La muñeca se baja de su estante, se alisa su vestido. Dispara.

SUMARIO

A modo de introducción:

Qué puede una muñeca

Mariel Manrique

MUÑECAS HIPNÓTICAS, MUÑECAS INSUMINAS

Si se abrasa, es que es auténtica.

Sobre Rilke y las muñecas

Alberto Ruiz de Samaniego

El éxtasis de las muñecas.

Ginoides, hologramas y muñecas anatómicas

Rubén Martín

Muñecas dulces, muñecas que matan.

Acerca de El extraño caso de Angélica (Manoel de Oliveira, 2010)

Faustino Sánchez

MUÑECAS PERDIDAS, MUÑECAS AMANTES, MUÑECAS ROTAS

La muñeca de Debbie: Tres trayectos cinematográficos.

En torno a la muñeca perdida de The Searchers (John Ford, 1956)

Aarón Rodríguez Serrano

La necesidad de ruptura.

En torno a la muñeca en Tamaño natural (Luis García Berlanga, 1974)

Irene de Lucas

El cuerpo de Karen Carpenter.

En torno a la muñeca rota en Superstar: The Karen Carpenter Story (Todd Haynes, 1988)

Ricardo Baduell

MUÑECAS MECÁNICAS, MUÑECAS TRISTES

El gobierno del ángel-muñeca.

Una glosa a Mulholland Drive (David Lynch, 2001)

José Miguel Burgos

Conjeturas.

Acerca de Las Hortensias, de Felisberto Hernández

Olvido Marvao

La mirada de la mujer artificial.

Las muñecas en Rilke, Pritzel y Zürn

Laia López Manrique

Venecia sin ti.

La danza final en Il Casanova di Federico Fellini (Federico Fellini, 1976)

Mariel Manrique

MUÑECAS MECÁNICAS, MUÑECAS TRISTES

El síndrome del túnel carpiano.

Muñecas: sentidos, formas

Erika M. Jaramillo

Súbitamente muerta, extensamente viva.

Acerca de una fotografía de Enrique Metinides y una atracción circense de P. T. Barnum

Mariel Manrique

La máscara de la efigie.

La lente del ojo en su repetición de la imagen

Ruth Llana

ADIÓS, MUÑECA, ADIÓS

Eva, Muñeca de la Nación

Mariel Manrique

El juego más hermoso

Manuel Merino

A MODO DE EPÍLOGO

Un poema de Sharon Olds

Autor; Mariel Manrique (coord.), Editorial: Shangrila, Revista Shangrila nº 34, Páginas: 258

John Carpenter. El maestro del terror

John Carpenter, es uno de los grandes referentes del cine de terror, sobre todo a raíz de haber filmado la transcendental la noche de Halloween (Halloween, 1978), filme de bajo presupuesto que cambió el subgénero protagonizado por asesinos en serie. Pero, este director americano entró en la industria con la intención de imitar a Howard Hawks o John Ford, de los cuales recogió lo mejor de sus recursos técnicos para presentar su propio estilo, un talante único y propio que lo ha servido para enfocar cualquier género como si fuese una película del Oeste. Enfrentando de forma constante con los grandes estudios, el maestro representa la figura del outsider que ha sabido exprimir escasos recursos para sacar adelante proyectos que necesitaba de un gran presupuesto, haciendo del minimalismo artístico una virtud. En plena efervescencia alrededor de la cultura retro, Carpenter es un director de culto al que se alude también cuando se habla de la iconografía presente en el arte de los años ochenta, y es adorado dentro del mundo musical ligado a los sintetizadores porque utilizó estas máquinas de un modo original dentro del cine, componiendo sus propias bandas sonoras para sortear el hecho de no poder contratar una orquesta. Siendo ahora un venerable decano, del que se espera que algún día vuelva a la gran pantalla, Carpenter sigue en la brecha dando conciertos de música y promoviendo los cómics de ciencia-ficción que publica su esposa Sandy King. Juan Manuel Corral estudia en John Carpenter. El maestro del terror la biografía y filmografía de un genio que ha logrado que sus filmes lleven la etiqueta “John Carpenter’s”, desde su juventud hasta nuestros días, y así, el lector podrá leer sobre, por ejemplo:

La verdadera influencia de John Carpenter en la serie Stranger Things (2016 – )

¿Por qué se definió a La cosa: El enigma del otro mundo (The Thing, 1982) como un filme pornográfico?

En qué bandas chinas reales se fijaron los guionistas para escribir Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little China, 1986).

Cuando Adrienne Barbeau descubrió a su marido John Carpenter atemorizado en la casa que el matrimonio poseía en Inverness.

¿Por qué el hijo de Dave Davies de The Kinks es el ahijado de Carpenter? Y un interesante apartado que desentraña todos los temas de sus bandas sonoras.

Autor; Juan Manuel Corral, Editorial: Dolmen Ediciones, Páginas: 288

Supernovas. Una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual

Un viaje feminista por la ciencia ficción en el cine, el cómic, la televisión o la ilustración. Un libro que propone la mejor radiografía hasta la fecha de uno de los géneros más en boga de la actualidad.

Una supernova es una explosión estelar tan poderosa que, aunque te anotara a continuación su magnitud, tu cerebro ni siquiera podría imaginarla. Simplemente piensa que una sola supernova es tan luminosa como toda una galaxia. Y sus efectos pueden constatarse, incluso a simple vista, en lugares de la esfera celeste donde antes nadie había detectado nada. La actual explosión del movimiento feminista tiene, desde luego, algo de supernova: extraordinariamente potente, amplia y capaz tanto de iluminar la realidad como de alumbrar nuevas realidades.

En este sentido, las reivindicaciones feministas de los últimos años han logrado arrojar otra luz sobre la literatura de ciencia ficción, rescatando así a autoras, tendencias y sensibilidades que parecían haber sido devoradas por el agujero negro de los discursos tradicionalmente dominantes. Pero ¿ha ocurrido lo mismo con la cultura audiovisual? ¿Se ha producido asimismo en este tipo de relatos una misión de rescate exitosa? Creemos que aún no, creemos que en el ámbito del cine, la televisión, los videojuegos, el cómic, la ilustración y otros medios aún queda mucho por hacer y muchos enfoques inéditos que proponer y recuperar. Hay una infinidad de artistas y trabajos que han sido decisivos para forjar los motivos más icónicos de la ciencia ficción, pero no han tenido hasta ahora un justo reconocimiento.

Por todo ello, este ensayo aspira a interpretar y contextualizar todas esas aportaciones a través de un recorrido histórico en el que la perspectiva de género y el eco de las sucesivas olas del feminismo son claves para articular un discurso crítico e inspirador en torno a las imágenes. Un viaje espacio-temporal y discursivo que nos lleva de Barbarella a Imperator Furiosa, de Thea von Harbou a Scarlett Johansson, de Margaret Brundage a Mōto Hagio y de la teniente Ripley a la Mayor Kusanagi, sin olvidar, por supuesto, otras propuestas de corte estrictamente independiente y experimental. Supernovas es una revisión feminista de la ciencia ficción audiovisual producida hasta la fecha en todo el mundo, un libro capaz de demostrar, una vez más, el potencial del género para subvertir los paradigmas establecidos de lo real.

Autor; Diego Salgado y Elisa McCausland, Editorial: ERRATA NATURAE, Colección: Fuera de colección, Páginas: 456

De lo Fantástico y lo Inadmisible

Lo maravilloso, lo sobrenatural, lo extraordinario, o como apunta este libro en su título, lo fantástico y lo inadmisible, son solo algunas de las categorías con las que intentamos emplazar una de nuestras condiciones más universales: el ser humano frente al misterio.

Sea cual sea su etiqueta hoy, se trata de un fenómeno transversal que ha ido permeando prácticamente todas las áreas de la cultura. Desde los clásicos más reconocibles de la literatura y la cinematografía (Shelley, Lovecraft, Pratchett, etc.), hasta las novedades más periféricas del videojuego o de la realidad virtual (Aventuras gráficas, Survival Horror, etc.).

Este libro, aborda en sus siete capítulos temáticos (cine, televisión, videojuegos, ilustración, literatura, Historia y educación), y de la mano de una amplia diversidad de autores/as, estas cuestiones, así como otras modalidades de expresión e interconexión de lo fantástico y lo inadmisible, con el arte y el audiovisual contemporáneo. Un recorrido al que sumar, entre otros muchos temas, las huellas japonesas de los fantasmas Yokai y los monstruos Kaiju Eiga (Godzilla, Gojira); las fábulas cinematográficas de Harryhausen o del Giallo italiano; la estampa feminista y queer de la brujería posmoderna (The Craft, The Spell); o las tribulaciones “superheroicas” que aterrizan desde el cómic hasta nuestras pantallas (Daredevil, The Punisher, etc.).

El autor

Mario-Paul Martínez Fabre es profesor, investigador y coordinador del Área de Estética y Teoría de las Artes en el Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Directivo del Grupo de Investigación Massiva. Profesor en el Master Universitario en Proyecto e Investigación en Arte y en el Máster MUECA en Estudios Culturales y Artes Visuales de Bellas Artes de Altea. Fue profesor en Ciudad de la Luz. Escribe sobre arte y nuevas tecnologías en Artes y Letras del diario Información. Publica en Arte Política e Identidad, MHJ Journal, Play Life o Croma. También co-dirige la empresa de gestión cultural Mayday GC y, como artista, creativo gráfico y profesional de motion graphics en agencias como Dogmamoda y Marino & Galen. Ha dirigido, participado en Technarte, La Noche en Blanco, Inclusiva-Media Lab Prado, Entornos Futuros, Seminario de Posproducción y Arte Digital, Festival Internacional de Videoclips FIVECC, etc. La Fundación BilbaoArte, Sabadell, Aguaclara o el IVAM han exhibido sus trabajos.

Fran Mateu (Elche, 1981). Doctorando en Filosofía y Letras, Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y Diplomado en Dirección Cinematográfica. Ha participado en distintas antologías de relatos de género fantástico. Ha dirigido los cortometrajes “Historia Muerta” (2011), “Hidden Devil” (2017) y “Hell West” (2018), con proyecciones y premios en diversos festivales nacionales e internacionales. En 2013 fundó el Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche – FANTA ELX.

Autor; V.V.A.A., Coord: Mario-Paul Martínez y Fran Mateu, Editorial: Cinestesia. Miguel Herrero Herrero, Páginas: 372

Historia del Cine: Teorías, estética, géneros

Este manual ofrece la doble perspectiva de aprender y disfrutar del cine, desde la convicción de que, al igual que las novelas, los poemas, las pinturas o las obras musicales, las películas son obras artísticas y, por tanto, el conocimiento sobre el cine es hoy un componente fundamental en la cultura de cualquier ciudadano. Está concebido como ayuda al lector para conocer, reflexionar, sugerir visiona-dos y, en definitiva, mostrarle todo aquello que resulta indispensable para «saber de cine» ; resume lo esencial y proporciona esquemas para una visión global del hecho cinematográfico. Obra amena y bien estructurada, se acompaña de textos complementarios, numerosas fotografías, comentarios sobre un centenar de películas, filmografía específica y una bibliografía completa para ulteriores profundizaciones. Varias decenas de universidades españolas y latinoamericanas han tenido este texto como libro de referencia a lo largo de los últimos años. Aparece ahora en una nueva edición que actualiza y amplía los contenidos proyectando la Historia del Cine hacia el Audiovisual digital.

El autor

José Luis Sánchez Noriega, es doctor en Ciencias de la Información y profesor titular de Historia del Cine y del Audiovisual en el departamento de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense. Articulista en revistas especializadas y crítico de cine, es autor de varios libros sobre cine.

Autor; José Luis Sánchez Noriega, Editorial: Grupo Anaya Publicaciones Generales Libros Singulares (Ls), Páginas: 704

Sin dólares no hay ataúdes. 50 ejemplos del western mediterráneo

La producción de westerns en Europa nació en España hacia 1962 como una esforzada imitación de los modelos hollywoodianos. Pero, a raíz del éxito de Por un puñado de dólares, fueron los italianos quienes remodelaron completamente el género desde una perspectiva iconoclasta que conectó enseguida con un público joven que ya no se creía a los inmaculados cowboys y sus gloriosas hazañas. ¿Qué ofrecían los casi 600 westerns rodados a orillas del Mediterráneo entre 1964 y 1978? Antihéroes de nombres tan improbables como Django, Sartana o Sabata; peripecias extremas que combinaban la violencia exacerbada con un humor cínico que nunca aclaraba quiénes eran los buenos y quiénes los malos (aunque los banqueros jamás pertenecían al primer grupo); soluciones visuales tan barrocas e hiperbólicas como los fondos musicales?; y, entre los extras, el único western realizado por una mujer y el, también único, beso en la boca entre dos feroces pistoleros.

Autor; Rafael De España, Editorial: EDITORIAL UOC, S.L., Col·lecció : FILMOGRAFÍAS ESENCIALES, Páginas: 190

Tiempo de vivir, tiempo de revivir. Conversaciones con Douglas Sirk

Probablemente muy pocos libros de cine habrán respondido a una necesidad más íntima que este titulado Tiempo de vivir, tiempo de revivir. Conversaciones con Douglas Sirk, de Antonio Drove.

Un libro cuyas páginas yo he sentido —aunque sea tantas veces a la distancia que establece el hilo del teléfono— crecer día a día en el ánimo del autor, siempre con una misma sostenida pasión, a través de unas conversaciones donde su palabra era capaz en tan sólo unos segundos de transitar, a caballo de vertiginosas asociaciones, por los dominios del cine, la pintura, la literatura e incluso la sinología, sin que en ocasiones faltara tampoco la evocación de algunos de los momentos más intensos de su propia vida. El resultado de este impulso a la vista está: un texto de no fácil clasificación, una mezcla de diálogo, reflexión sobre el cine y memoria personal, en el cual se deja oír, sin duda, la voz de Douglas Sirk, pero donde brota también la del cineasta español que lo firma. No podía ser de otro modo, dado el carácter y la significación del acontecimiento que está en el origen de la obra: el encuentro entre los dos directores en Lugano (Suiza).

¿Este encuentro decisivo entre ambos directores fue una consecuencia tan sólo del azar? ¿Por qué Douglas Sirk y no otro? Es el libro quien trata de responder. Entregado a esta tarea, sin dejar de reflexionar sobre las características de su oficio, Antonio Drove nos ofrece el relato de un itinerario de iniciación y conocimiento, evocación de unos años de aprendizaje, siguiendo el hilo de unas relaciones tejidas al calor del amor y la amistad (desfilan así por la obra una serie de personas de importancia fundamental, alguna tristemente desaparecida, como José Ignacio Fernández Bourgón), unidas para siempre, en su memoria, al creador de Imitación a la vida.

Del Prólogo de Víctor Erice

El autor.

Antonio Drove (Madrid, 1942-París, 2005) fue un cinéfilo, cineasta, guionista y actor ocasional. Se diplomó en la Escuela Oficial de Cinematografía en 1968, un año después de rodar allí La caza de brujas, una mítica práctica que sería prohibida y secuestrada ilegalmente al cambiar el equipo directivo de la escuela, sin exhibirse públicamente hasta 1980, en Portugal. Desde el principio, entonces, Antonio Drove encontró dificultades para el desarrollo de la profesión en una coyuntura —la de los últimos años del franquismo y la consolidación de la transición— que obligó a una generación de cineastas vocacionales a buscar la supervivencia dentro de una débil estructura industrial que nunca estuvo a la altura de su apasionamiento. Trabajador incansable para cine y televisión, entusiasta fabulador, de su filmografía de proyectos acabados y suspendidos, destacan dos adaptaciones literarias, La verdad sobre el caso Savolta (1978) y El túnel (1987).

Sobre el cine de Drove, así hablaba su amigo y colaborador Ferrán Alberich, en la monografía que le dedicó a principios del siglo XXI: «Las películas de Antonio Drove han aparecido en las pantallas de manera discontinua, a veces con años de diferencia. Es al verlas en continuidad, cuando se puede apreciar la coherencia de sus postulados: la negación del cine como un mero espectáculo; la afirmación de la narración cinematográfica como un medio de conocimiento, para el autor y para el espectador; la creencia en el poder de la imagen para matizar, y a veces transformar las palabras; el esfuerzo para que ninguna imagen sea banal y llenarla de significado».

Autor; Antonio Drove, Editorial: Athenaica, Páginas: 378

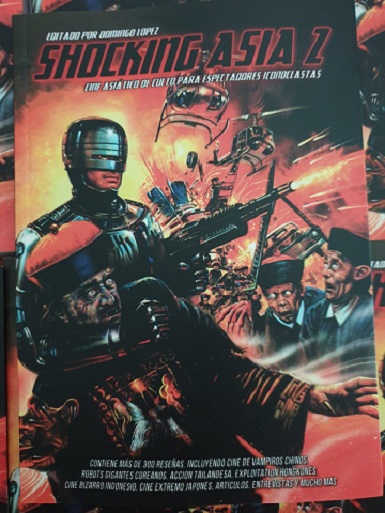

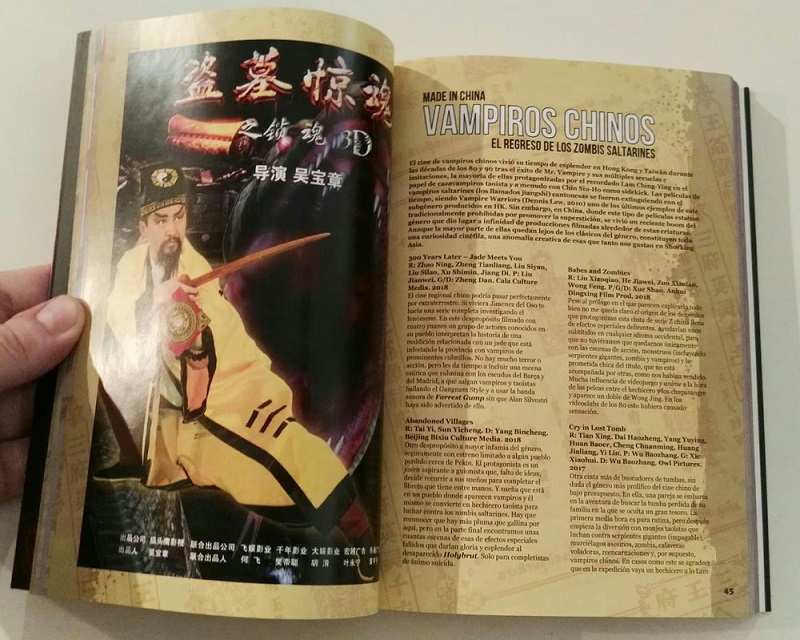

Shocking Asia 2

SHOCKING ASIA 2 ofrece casi 250 páginas de cine de culto asiático, en una edición de lujo a todo color con solapa interior y abundante material gráfico. Incluye más de 300 reseñas (vampiros chinos, robots gigantes coreanos, cine made in china, artes marciales, wuxia, cine japonés, acción extrema tailandesa, categoría III, cine perdido de Hong Kong,, etc.)

Incluye reportajes en profundidad sobre el cine de vampiros chinos de Hong Kong,

El Jackie Chan indio, el cine thai de artes marciales, el basukon eiga japonés (entre el mondo y la explotación), la mafia del cine chino en nuestro país, una extensa entrevista con el actor y especialista Danny Ng (que trabajó en el grupo de especialistas de Jackie Chan y en el cine bis de Joseph Lai), los tebeos gore de Tony Wong, incluyendo la reproducción del primer cuadernillo de Little Rascals, prohibido en Hong Kong y traducido en exclusiva del cantonés. Y mucho más.

Todo un festín para los fans del cine oriental más curiosos, como de costumbre editado y coordinado por Domingo López, programador del Festival Nits de cinema oriental, con textos de expertos como Juan Manuel Corral, Iván Fernandez o Jesús M. Molina.

Autor; Coordinado por Domingo López, Editorial: Trash-O-Rama, Páginas: 246

Breton y el cine

En la primavera de 1916, en Nantes, el enfermero militar André Breton y su amigo Jacques Vaché, el dandi de las trincheras, ven película tras película, cambiando de sala sin importarles la que se proyecte. Tienen veinte años -la misma edad que el cine- e inventan así una cinefilia alegre y desenfadada. Breton lo apunta en el Manifiesto del Surrealismo: «¿El cine? Enhorabuena por las salas oscuras». A la vez que proclama la «omnipotencia» del sueño, se da cuenta de que los gags, las persecuciones, las imágenes espasmódicas de las películas burlescas reproducen las propias metamorfosis de la pintura animada del sueño. Mientras el cineasta tritura el tiempo para producir duraciones fílmicas, André Breton, oteador del azar objetivo, busca duraciones automáticas al hilo de un tiempo deslabonado. La primera generación surrealista, deseosa de entablar el diálogo con la secuenciación cinematográfica, no podía faltar a su cita con el cine, que ofrece al público universal una experiencia temporal con tintes de suprarrealidad. André Breton dejó claro que es en la oscuridad de una sala de cine donde se celebra «el único misterio absolutamente moderno».

Autor; Georges Sebbag, Editorial: Prensas de la Universidad de Zaragoza (PUZ), Páginas: 108

Mantener alejado del alcance de los niños. Animación para adultos

En 1908 nace «Fantasmagorie», la primera película de animación tradicional de la historia, creada a partir de unos setecientos dibujos realizados por el francés Émile Cohl. Desde entonces, la animación ha ocupado un lugar imprescindible en el séptimo arte y la proliferación de productoras en todo el mundo ha originado una fuerte industria que ha cambiado la manera de hacer y ver la animación. Mantener alejado del alcance de los niños. Animación para adultos, aborda el estudio y análisis de otros enfoques alcanzados por la animación que ha sido creada para un público exclusivamente adulto. Ideas, temáticas, diseños y entornos conforman un universo controvertido y rompedor inapropiado para los niños, que puede llegar a descubrir películas duras y reflexivas utilizando la imagen animada como una línea de expresión que distorsiona los patrones hasta entonces cercanos al mundo del dibujo animado para niños. Irreverencia hacia el humor, la política y la sexualidad abrigan una larga lista de cortometrajes y producciones animadas reservadas únicamente para el ámbito adulto. Un cine de animación «underground» de otras épocas, que hoy se reconcilia con la industria animada y se guarda bajo la manga un futuro bastante prometedor.

Índice

Jordi Costa

Una educación para la insumisión.

Orígenes de un doble lenguaje en la animación televisiva.

María Lorenzo

Lo siniestro en la animación. Un museo de (exquisitos) cadáveres literarios.

Introducción.

Oscuras visiones sobre la infancia.

(Re)animando la tradición gótica: Extraordinary Tales.

Viñetas hacia el horros: Peur[s]du noir.

Colofón.

Miguel Vidal

La representación erótica en el cine de animación. Otra vuelta de manivela controvertida y seductora.

Introducción.

Precusores en la animación.

Mujeres y sexo animado

Ángeles López

Humor negro en continuas y pequeñas dosis. Series de animación.

Introducción.

Protagonista vs protagonista.

Oh my God, they killed Kenny!… You bastards!

Familias estadounidenses

¡Esto no es todo amigos!

Susana García

Condición humana e incorrección política. De la buena animación al cine de animación incómodo.

Introducción.

El arte de la animación.

La realidad se transforma: la película como psicoanálisis para el realizador.

La dualidad de la condición humana.

Filmografía referenciada.

Autor; Jordi Costa, María Lorenzo, Miguel Vidal, M. Ángeles López, Susana García, Miguel Vidal (coord.), Editorial: Sendemà, Páginas: 234

Me tragaré tu alma: La historia de la saga Evil Dead

En 1981, un grupo de amigos aspirantes a cineastas lograron estrenar a pequeña escala una película de presupuesto modestísimo que, con el paso del tiempo, acabaría convirtiéndose en una de las mayores sensaciones del cine de terror de su época. Se trataba de “Evil Dead”, conocida en España como “Posesión infernal” y primera parte de una entonces insospechada franquicia que abarcaría durante décadas nuevas entregas cinematográficas, cómics, merchandising, videojuegos y una reciente serie de televisión.

Con “Me tragaré tu alma: La historia de la saga Evil Dead”, Álvaro Ruiz de Gauna explora los orígenes de Ash, los deadites y el Necronomicón y explica cómo se dio inicio a esta aventura multimedia, cómo se desarrolló y amplió durante décadas y por qué se ha convertido en un objeto de culto para millones de espectadores, generando su propia mitología y un particular universo mutante lleno de tétricas cabañas, oscuros bosques y viajes en el tiempo.

El libro incluye además entrevistas exclusivas a personalidades del universo Evil Dead como Betsy Baker, Danny Hicks, Marcus Gilbert, Richard de Manicor, Roque Baños o Tom Sullivan.

Autor; Álvaro Ruiz de Gauna, Editorial: APPLEHEAD TEAM, Páginas: 298

Diálogos cinematográficos entre España y Argentina (Vol. 1)

MÚSICA, ESTRELLAS Y ESCENARIOS COMPARTIDOS (1930-1960)

Diálogos cinematográficos entre España y Argentina. Música, estrellas y escenarios compartidos (1930-1960) analiza la construcción de identidades culturales en España y Latinoamérica en las primeras décadas del siglo XX a través de un nuevo medio de comunicación de masas, el cine, y el papel que los discursos musicales y los diálogos con Argentina jugaron en dicho proceso desde los años anteriores a la guerra civil española y durante el primer franquismo.

Este volumen analiza la diáspora de música, intérpretes y realizadores, tanto españoles como argentinos, que trabajaron en centros cinematográficos internacionales, caso de Joinville y Hollywood, entre los años veinte y cincuenta del siglo pasado. A su vez, indaga en casos específicos de colaboración entre en ambas industrias nacionales durante el mismo período.

Del mismo modo, presenta una perspectiva renovadora para examinar los tránsitos, intercambios y modos de producción entre industrias que se conforman de manera paralela -la española y la argentina- y han seguido un ritmo acompasado a lo largo del siglo XX. En vez de pensar en términos estrictamente nacionales, aquí nos proponemos revisar algunos de los vínculos que, en buena medida, conformaron esas cinematografías. Para ello indagamos en las figuras que trabajaron en ellas, así como de las formas narrativas y estéticas que ocuparon los espacios centrales en aquellas pantallas. En este sentido, la presencia de la música -junto con sus respectivos intérpretes, géneros y modos espectaculares- se revela como una seña de identidad medular y es, por lo tanto, una arista que ha sido indagada primordialmente.

Con este trabajo se inicia una colaboración interdisciplinar entre investigadores de ambos países, españoles y argentinos, para sentar las bases del estudio de los diálogos culturales a través del cine y su música, presentes en los diferentes capítulos del libro, a través de las interpretaciones de estas auténticas estrellas de la época, en su mayoría mujeres.

SUMARIO

Prólogo. Corrientes alternas.

Lecturas musicales del cine argentino y español

Marina Díaz López

Introducción

Laura Miranda y Lucía Rodríguez Riva

De tangos y tonadas: Carlos Gardel se encuentra

Con Imperio Argentina en Joinville

Lucía Rodríguez Riva y Pablo Piedras

Imperio Argentina, Florián Rey y Cifesa:

El éxito de los musicales folklóricos españoles en la Argentina de los años treinta

Laura Miranda

Española y porteña, dos caras de la revista:

Destinos transnacionales en Gloria Guzmán y Celia Gámez

Dana Zylberman

La música tradicional en el sinfonismo cinematográfico

De Isidro Maiztegui: La cabalgata del circo y Viento del norte

María Fouz Moreno

La música de un pueblo fabulado:

La dama duende de Luis Saslavsky

Iván Morales

Migración, acentos y canciones en La Guitarra de Gardel

Mirta Marcela González Barroso

¿Quién me compra este misterio…? o cómo enamorarse

De una canción: a propósito de Me casé con una estrella

María Aimaretti

Neta y castiza. Sara Montiel y el cine de Luis Cesar Amadori

Julio Arce

Intercambios hispano argentinos en la

Música popular del cine de los años sesenta

Teresa Fraile

Autor; Laura Miranda y Lucía Rodríguez Riva (coords.),Editorial: Shangrila, Hispanoscope libros, Páginas: 260

Terror en serie. De Alfred Hichcock a Stranger Things

Libro de ensayo encuadernado en cartoné cosido con hilo de 192 páginas interiores en color más cubiertas que contiene un estudio sobre el terror en el cine y la televisión. Volumen único.. Durante los últimos años, el terror ha ido ganando terreno para ser algo común dentro de lo mainstream. Si algo ha ayudado a ello ha sido la televisión, ese medio de comunicación ideado para entretener a las masas que ha conseguido llevar el horror a primera línea de batalla. Las series de género no son patrimonio exclusivo de la actualidad, pero algunas de las que hoy en día triunfan como lo hacían las de antaño, llegan a alcanzar un estatus de fenómeno de culto que mueve a la audiencia a una escala internacional. Dando el lugar que se merece a esas series de terror que tanto han aportado al género, por las páginas de Terror en serie circularán demogorgons, caracoles gigantes, el misterio de Laura Palmer, las posesiones del Exorcista, invasiones extraterrestres, mansiones encantadas, asesinos en serie, universos paralelos y leyendas urbanas que cobran vida. Nombres clave como los de David Lynch, Alfred Hitchcock, Guillermo del Toro, Steven Spielberg, Lars Von Trier o Alfonso Cuarón, serán quienes formen parte de la retahíla de autores que han dejado claro que el terror no es solo algo exclusivo del cine, ya que la pequeña pantalla nos ha dado grandes regalos que aquí recopilamos.

Autor; Varios, Editorial: HEROES DE PAPEL, Páginas: 192

Mabuse. El eterno retorno

Este libro presenta un análisis pormenorizado de la famosa e incomparable trilogía del doctor Mabuse del cineasta Fritz Lang, con todas sus secuelas, referencias e influencias.

La cultura occidental es una fuente inagotable de villanos literarios y cinematográficos. Sin embargo, el más malvado de todos es, injustamente, el más desconocido. Nacido como personaje literario y convertido en protagonista cinematográfico, el archivillano por excelencia tiene muchas caras, pero solo un nombre: Doctor Mabuse. A pesar de ser la estrella de 13 películas y varias novelas, haber establecido las convenciones para el archivillano cinematográfico –influyendo en personajes tan conocidos como Keyser Söze o el Joker– y ser el protagonista de novelas gráficas, revistas, festivales de cine, canciones y cómics, Mabuse es un perfecto desconocido para el público contemporáneo.

Este libro quiere reivindicar a Mabuse como el archivillano definitivo, destacar su enorme influencia en obras posteriores y, por encima de todo, reivindicar su figura como un mito moderno. Estas páginas analizan el personaje literario y cinematográfico, concentrándose en la magnífica e incomparable trilogía de Fritz Lang, para finalizar con una breve aproximación a todas sus secuelas y remakes. De esta forma, este estudio intenta ofrecer un retrato fidedigno del malvado cinematográfico por excelencia.

Prólogo: José Luis Garci

Epílogo: Luis Alberto de Cuenca

Capítulos:

M de Mabuse

El Mabuse de Norbert Jacques

El Mabuse de Fritz Lang

La franquicia en blanco y negro de los 60

Rarezas

El Mabuse del siglo XXI

El legado de Mabuse

Autor; Noemi Guillermo, Editorial: Notorious Ediciones, Páginas: 192

El cine y su doble. Relato, documento, representación

Nacido prácticamente con la pasada centuria, ninguna otra manifestación cultural ha reflejado –a veces a través de una lente deformante– los procesos y acontecimientos de su tiempo como el cine, así como la visión que los sucesivos presentes han proyectado del pasado. Instrumento de divulgación, adoctrinamiento o manipulación ideológica, el cinematógrafo ha conformado nuestro modo de pensar y percibir la realidad; testigo de los cambios de modas, hábitos y costumbres, ha sido espejo de la mentalidad e inventario de la cultura material de su momento y entorno históricos. El cine y su doble. Documento, relato, representación pretende escrutar detrás de estas reverberaciones de la realidad que han reflejado las imágenes de la gran pantalla, confrontándolas a su vez, en una galerie de glaces, con los otros dobles del mundo que han engendrado el relato histórico, el discurso filosófico, la fábula literaria o la representación artística.

Los ensayos reunidos en este volumen, firmados por especialistas de diversas disciplinas –historia, filosofía, arte, filología, cine y comunicación–, proponen un enfoque transversal de los estudios humanísticos desde la óptica de la cultura visual. Una perspectiva comparada y multidisciplinar que adopta la metodología de los llamados estudios visuales, intermedia o del denominado «giro icónico», los cuales han tenido un enorme impulso en los últimos tiempos. Pues, dada la omnipresencia y centralidad de la imagen en el mundo, como el contemporáneo, dominado por las tecnologías de la comunicación, el espectáculo y el simulacro, resulta cada vez más urgente analizar el impacto de esta hiperinflación visual y esta sobreexposición mediática en la construcción del imaginario, así como interpretar estas representaciones, desde un enfoque histórico, semiótico, iconológico o hermenéutico, como signos o síntomas de una ideología, una época o una cultura.

SUMARIO

- Introducción

Rosa Gutiérrez Herranz - [Documento] La historia contada por el cine

II.1 La Restauración inglesa y los últimos Estuardo

en el cine (1660-1714)

Javier Antón Pelayo

II.2 De los éxitos (pocos) y los fracasos (muchos).

El boom económico italiano en las comedias

de Dino Risi

Valerio Carando

III. [Relato] Leyendo a Stanley Kubrick

III.1 Hegel y Nietzsche leídos en clave futurista:

2001, una odisea del espacio

Joan Carles Cirera Izquierdo

III.2 Representaciones del laberinto:

la novela gótica y el romanticismo oscuro

en El resplandor

Lluís Laborda Oribes

IV. [Mito] Imágenes de la mujer en la pantalla

- IV.1 Las brujas de la Época Moderna.

Reflejos del genocidio en el Séptimo Arte

Montserrat Jiménez Sureda

IV.2 Sujetos del deseo. Elementos para

una introducción al divismo femenino en el cine italiano

Ludovico Longhi

V. [Representación] Del texto a la imagen: arte, literatura, cine

- V.1 El artista según Hollywood:

vanguardia y kitsch en la América de la Guerra Fría

Rosa Gutiérrez Herranz

V.2 Narrativa confesional en el cine postmoderno:

Tristram Shandy: a Cock and Bull Story

(Michael Winterbotton, 2005)

Olga Dzhumaylo

V.3 Un arte del fragmento, la apropiación y el reciclaje:

del collage al found footage

Jaume Vidal Oliveras

VI. Autores de los textos

Autor; Rosa Gutiérrez Herranz (coord.), Editorial: Shangrila, Colección [Encuadre] libros, Páginas: 204

Agnés Varda – Espigadora de realidades y ensueños

Durante más de seis décadas, desde su debut con La Pointe Courte (1954) hasta la lección magistral sobre su propio cine contenido en Varda par Agnès (2019), Agnès Varda ha concebido imágenes cinematográficas con una libertad que siempre le ha llevado a crear sus propias reglas de juego. Sensible a los hechos de su tiempo y manteniendo una curiosidad viva por los otros, su cine tiene una vocación testimonial ejercida con la consciencia de que la realidad nunca puede atraparse y que, en cualquier caso, se muestra desde la subjetividad. A la vez, también es una expresión de su imaginación y así, pues, de sus revêries y de su gusto por los juegos de palabras y la asociación inesperada de imágenes. Entre el documental y la ficción, poniendo en cuestión y transgrediendo sus fronteras y la vida.

El autor

Imma Merino Serrat es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, habiendo escrito su tesis doctoral sobre «Subjectivitat i autorepresentació en el cinema d’Agnès Varda». Es profesora de Historia del Cine y de Análisis de los medios de Comunicación en la Universidad de Girona y de Documental de Creación en el máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos de la Universidad Pompeu Fabra

Autor; Imma Merino Serrat, Editorial: Donostia kultura, Colección Nosferatu, Páginas: 206

La orgía de los muertos. Historia del cine de zombis español

El cine fantástico y de terror español goza de una larga tradición, intermitente en cuanto a popularidad, pero sólida a la hora de forjar un imaginario y unos hitos propios que lo distingan de otras cinematografías. Dentro de los muchos personajes, mitos y arquetipos acuñados por este cine, el zombi se erige como uno de los monstruos que más veces ha sido reformulado y cuyas películas más impacto internacional han obtenido. Desde Gritos en la noche (Jesús Franco, 1962) hasta Rec (Jaume Balagueró, Paco Plaza, 2007), pasando por los templarios ciegos de Amando de Ossorio en su emblemática tetralogía o por verdaderos puntos de inflexión en el subgénero de todo el mundo como No profanar el sueño de los muertos (Jorge Grau, 1974), el cine español de zombis cuenta con una historia que abarca casi seis décadas y que no había sido contada en profundidad hasta ahora. En La orgía de los muertos. Historia del cine de zombis español el escritor, guionista y profesor universitario Rubén Sánchez Trigos examina cada uno de los contextos socio-culturales en que tienen lugar los periodos en que se divide (las relaciones entre el cine de Jesús Franco y el horror exploitation europeo en los 60, las singularidades industriales que condicionan la representación multi-referencial del personaje en la eclosión del llamado fantaterror en la década siguiente, la nueva y mucho más naturalizada relación que mantiene la cultura española con lo fantástico en este nuevo siglo) para después analizar minuciosamente cada una de las películas producidas a lo largo de este tiempo en busca de aquellos aspectos que singularizan el cine español de zombis del producido en otros países.

El autor

Rubén Sánchez Trigos, Doctor en Comunicación Audiovisual, profesor universitario, escritor y guionista. Especializado en ficción fantástica española, ha dedicado artículos a este tema en revistas como Brumal, Pasavento o Fotocinema y en libros como Historia de lo fantástico en la cultura española (Iberoamericana, 2017), Historia de la ciencia ficción en la cultura española (Iberoamericana, 2018), Cine fantástico y de terror español (T&B, 2016), Imaginarios audiovisuales de la crisis (Eunsa, 2016) o Mad Doctors. El sueño de la razón (T&B, 2016). Ha publicado la novela Los huéspedes (Finalista del Premio Drakul de Novela) y sus cuentos se han recogido en antologías como Retrofuturismos (Nevsky/Fabulas de Albión, 2015). Es co-guionista de El intruso (David Cánovas, 2005), nominado al Goya al Mejor Cortometraje de Ficción, entre otros cortos. Entre otros proyectos audiovisuales, ha colaborado en el guión de Verónica (Paco Plaza, 2017) y como creador de personajes en el videojuego A Place For the Unwilling (Al Pixel Games). Imparte clases de guion y literatura en U-tad y en el Máster de Guión y Series de Televisión de la URJC.

Autor; Rubén Sánchez Trigos, Editorial: Shangrila, Colección Fantasmagorías libros, Páginas: 544

El cine de Frank Tashlin. América satirizada

Pretende este libro situar (o resituar) el “espacio Frank Tashlin” en el lugar que le corresponde en el doble terreno del análisis fílmico y de la historia del cine, a la par que reflexionar sobre la obra conjunta de dos cineastas (el propio Tashlin y Jerry Lewis) que no han dispuesto en las últimas décadas de la atención —ni la fortuna— crítica que sin duda merecieron por sus valores y su alcance artístico. La política de autores ha situado a otros directores del Hollywood clásico de los grandes estudios, como Ernst Lubitsch, Howard Hawks, Billy Wilder, Frank Capra, Mitchell Leisen o Preston Sturges, en el Olimpo de la comedia cinematográfica, y lo mismo ha ocurrido con otros coetáneos como Stanley Donen, Gene Kelly, Blake Edwards o Vincente Minnelli. Pero el cine de Tashlin reunió no poca reputación en la época de su realización (más en Europa que en los propios Estados Unidos, eso sí), ya fuera por sus sátiras a la masculinidad en las películas con Jayne Mansfield, por el mayor gancho popular del propio Jerry Lewis o por el (discreto) atractivo en su momento de Bob Hope o Doris Day. Pero su filmografía consta de títulos tan divertidos y valiosos como Las tres noches de Susana, Artistas y modelos, Loco por Anita, Una rubia en la cumbre, Una mujer de cuidado, Caso clínico en la clínica o Lío en los grandes almacenes. Tashlin ha suscitado los elogios de Jean-Luc Godard, Robert Benayoun, Peter Bogdanovich, Jonathan Rosenbaum o Robert Zemeckis, y puso de acuerdo a las revistas francesas Cahiers du cinéma y Positif. Ácido, destructor, siempre corrosivo, su humor consiguió describir la América de 1951 a 1968 como un enorme sanatorio frenopático y a sus habitantes como seres enloquecidos y alienados obsesionados por el consumo, el sexo, el dinero y el poder.

El autor.

Pablo Pérez Rubio (Zaragoza, 1964) es autor de más de una veintena de libros sobre temas cinematográficos. Entre ellos: Thelma y Louise / La ventana indiscreta (Dirigido por), Maenza filmando en el campo de batalla (Gobierno de Aragón), El cine melodramático (Paidós), Voces en la niebla. El cine durante la Transición española (1973-1982) (Paidós), Jerry Lewis (Cátedra), Escritos sobre cine español. Tradición y géneros populares (Institución Fernando el Católico – CSIC) o Dolor en la pantalla. 50 melodramas esenciales (Universitat Oberta de Catalunya). Ha estudiado, con Javier Hernández, el cine aragonés en diversas monografías: Moncayo Films, Antón García Abril, Antonio Artero, Adolfo Aznar… Además, ha colaborado en numerosos libros colectivos y en revistas culturales como Turia, Dirigido por, Cuadernos de la Academia, VO o Nosferatu. Es también autor de un libro de narrativa: Locos de cine y otros relatos (La Fragua del Trovador).

Autor; Pablo Pérez Rubio, Editorial: Shangrila, Colección Trayectos libros, Páginas: 188

Imaginar mundos. Tiempo y memoria en la ciencia ficción

¿Cuáles son los mundos posibles que imaginan el cine, las series o los cómics desde los nuevos retos biotecnológicos o la perspectiva feminista?

El arte y la creación constituyen las herramientas perfectas para imaginar el futuro, para descubrir que otros mundos, otros seres, otras maneras de medir el tiempo y la vida nos aguardan más allá de las fronteras de lo racional. La ciencia ficción se ha convertido en el oráculo que nos alerta de apocalipsis insalvables o nos prepara frente a contactos con otros universos, pero, también, puede aportarnos las claves para vivir en un mundo cargado de interrogantes. Y es que, en el fondo, la ciencia ficción se revela como síntoma de un período incierto en el que nos imaginamos caminando al borde del precipicio, deseando saber qué nos espera en el vacío.

Los seres humanos somos estúpidos e inestables, nuestra memoria es escasa, y nuestro gran don puede que sea el de la autodestrucción.

Los juegos del hambre, Suzanne Collins

Colaboran: Josep M. Català – Marina G. De Angelis – José Enrique Monterde – Elisa McCausland – Luis Vives-Ferrándiz Sánchez – Daniel López del Rincón – Roger Ferrer Ventosa – Marta Piñol Lloret

Autor; Varios, Editorial: ASOCIACIÓN CULTURAL SANS SOLEIL II, Colección PIGMALIÓN, Páginas: 222

La izquierda de Hollywood: La historia no contada de las películas de la época dorada

La izquierda de Hollywood es el primer libro exhaustivo sobre la historia de los progresistas de Hollywood. Paul Buhle y Dave Wagner siguen las trayectorias personales y políticas de los guionistas, actores, directores y productores de izquierdas desde los albores del cine sonoro hasta principios de la década de 1950 y el decisivo impacto que tuvo su trabajo en la época dorada de la industria cinematográfica en EEUU. Llena de detalles biográficos y anécdotas sabrosas, indaga en los pormenores sobre películas muy conocidas, injustamente olvidadas o deliciosamente estrafalarias; el libro es, según “Publishers Weekly”, “un análisis inteligente, bien expuesto y apasionante de cómo el arte y la política pueden hacer inesperados y a veces extraños compañeros de cama”. La izquierda de Hollywood también cuenta el mensaje oculto que hay detrás de películas en géneros como el policíaco, el cine familiar, el bélico, de animación y en particular del cine negro y que muchas veces ha pasado desapercibido.

Autor; Paul Buhle, Dave Wagner, Editorial: ANTONIO MACHADO, Páginas: 464

Cine-Diario

En la primavera de 1981, Serge Daney deja su puesto de redactor en jefe de los Cahiers du cinéma y se une al diario Libération. Este libro, prologado por Gilles Deleuze, reúne los dos volúmenes de textos especialmente seleccionados por Daney para su Cine-Diario, correspondientes a su período 1981-1986 en Libération e incluidos en la edición francesa original. En Libération, Daney ejerce la crónica cinematográfica con una mezcla única de precisión y sensibilidad. Mezcla de altísimo riesgo, que es su don y su látigo.

No hay nadie, nadie, que escriba como escribe Daney, que vea como Daney ve. Pasa de la crítica de películas a la entrevista, del resumen de festivales al tributo a cineastas desaparecidos, del cine a la televisión, el video, el tenis, el clip. Acaricia y dispara. Recoge y fulmina. La pregunta es siempre la misma: ¿qué es una imagen? Qué hay detrás, qué hay en la superficie, que hay entre una imagen y otra. Cómo llegar a ver, como quien llega a una zona desconocida e inestable de despojos y ruinas, de óxido y humedad, en la que cambian las reglas de la naturaleza. Como quien viaja a una habitación en la que se cumplen los deseos. Esa habitación es la Zona. Es necesario un guía, un stalker. Alguien que avance al acecho, entre el terror y la curiosidad, atizado por el deseo. “La Zona no existe”, dijo alguna vez Tarkosvki. “El stalker inventó la Zona para llevar allí a personas muy infelices e imponer en ellos la idea de la esperanza”.

Como con una película, o nuestra propia vida, lo único importante de la Zona es lo que hagamos con ella. De toda película, de toda vida, parece decir Daney, siempre se puede salvar algo. Él sabe cómo. Daney no fue un teórico ni un crítico. Fue un stalker.

El autor

Serge Daney. Viajero incansable, amante de las postales, el tenis, los mapas y los diccionarios, caminante y crítico cinematográfico, Serge Daney nació en París y murió a los cuarenta y ocho años. Fue redactor en jefe de Cahiers du cinéma, director de la sección de cine del diario Libération y fundador de la revista Trafic. Su artículos están recopilados en La Rampe (1983); Ciné-journal (1986); Le Salaire du zappeur (1988); Devant la recrudescence des vols de sac à main (1991); L’Exercice a été profitable, Monsieur (1993); Persévérance (1994); L’Amateur de tennis (1994); Itinéraire d’un ciné-fils (1999); La maison cinéma et le monde/1. Le Temps de Cahiers (1962-1981), 2001; La maison cinéma et le monde/2. Les Années Libé (1981/1985), 2002; La maison cinéma et le monde/3. Les Années Libé (1986/1991), 2012; y La maison cinéma et le monde/4. Le moment Trafic (1991-1992), 2015.

Con Cine-Diario, la recopilación de sus columnas sobre cine publicadas en el diario Libération durante el período 1981-1986, conforme una selección hecha por el propio Serge Daney, Shangrila prosigue la construcción de su Biblioteca Daney, que incluye ya Perseverancia (2015), El salario del zapeador (2016), El tenista amateur – Del cine al tenis (y viceversa) (2016) y El ejercicio ha sido provechoso, Señor (2018), así como Trafic 37. Serge Daney, después, con (2016), el monográfico que la revista que fundó, Trafic, le dedicó a su escritura y a su obra.

Autor; Serge Daney, Editorial: Shangrila, Colección Contracampo libros, Páginas: 342

Planeta Hollywood. Sueño americano y cine espacial