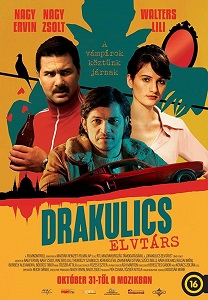

Comrade Drakulich

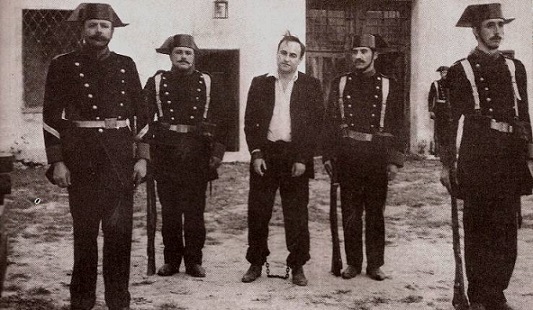

Hungría, años 70. El camarada Fábián, el héroe húngaro de la revolución cubana, regresa a casa para participar en una campaña de sangre para Vietnam, la nación hermana comunista de Hungría. Pero algo anda mal con el viejo camarada: parece un hombre de 30 años, tiene un comportamiento genial y conduce un Mustang rojo fuego. Una joven pareja que trabaja para la policía secreta es asignada para vigilar al extraño.

Posiblemente el  segundo trabajo tras las cámaras del realizador húngaro Márk Bodzsár vino a certificar ese tipo de cine que de alguna manera le da un sentido a la existencia de un certamen cinematográfico, o al menos al concepto que antes se entiende de tal, lejos de la calidad que pueda atesorar el producto en cuestión Comrade Drakulich representa a la perfección esa clase de películas que dadas sus características difícilmente se verá de una forma regularizada en nuestro país si no es a través de un festival cinematográfico como el de Sitges.

segundo trabajo tras las cámaras del realizador húngaro Márk Bodzsár vino a certificar ese tipo de cine que de alguna manera le da un sentido a la existencia de un certamen cinematográfico, o al menos al concepto que antes se entiende de tal, lejos de la calidad que pueda atesorar el producto en cuestión Comrade Drakulich representa a la perfección esa clase de películas que dadas sus características difícilmente se verá de una forma regularizada en nuestro país si no es a través de un festival cinematográfico como el de Sitges.

Comrade Drakulich es una especie de hibrido genérico de índole localista que seguramente nazca de una voluntad comercial muy manifiesta por parte de sus responsables al recurrir a un mito del fantástico tan conocido como el vampirismo a la hora de apropiarse de dicho concepto y llevarlo al terreno del humor de tono satírico en referencia a los paralelismos y las reasignaciones aquí existentes entre el mito de Drácula y el comunismo existente en la Hungría de los años 70. A través de esa premisa de índole universal que nos cuenta como los vampiros no pueden morir a semejanza de como la ideología comunista también es percibida como eterna queda situado el elemento fantástico y un trazo de comedia que nunca llega a desvirtuar lo anterior encontrándonos de por medio una trama detectivesca con un ligero barniz romántico expuesto a tres bandas, a la postre la que de alguna manera se adueñe casi por completo de una narrativa que ante nuestra mirada puede resultar tan exótica como por momentos moderadamente entretenida.

Valoración 0/5: 2

Sea Fever

La tripulación de una embarcación irlandesa pierde su rumbo en alta mar. Su vida corre peligro ya que un parásito ha hecho acto de presencia en su suministro de agua.

La amenaza invisible proveniente del exterior, en su gran mayoría de origen alienígena, en relación a un grupo de personas que de una manera u otra están enclaustradas y han de enfrentarse obligatoriamente a dicho peligro ha constituido en estas últimas décadas casi un subgénero propio dentro del fantástico, en el encontraremos referentes indiscutibles conocidos por todos como por ejemplo las fundamentales Alien o The Thing, dentro del mismo ha habido una serie de ramificaciones estereotipadas que también han ido creando escuela viéndose imitado hasta la saciedad en lo concerniente a como un personaje femenino, a primera instancia de apariencia frágil, consigue erigirse líder y a la postre superviviente del grupo al que pertenece, la realizadora  dublinesa Neasa Hardiman revisita tal concepto en la apreciable Sea Fever teniendo el añadido de intentar acotar interesantes variaciones a dicha temática.

dublinesa Neasa Hardiman revisita tal concepto en la apreciable Sea Fever teniendo el añadido de intentar acotar interesantes variaciones a dicha temática.

Lo primero que queda claro de una película de las características de Sea Fever es percibir como Neasa Hardiman no es una realizadora muy afín al género fantástico, da la sensación de ser esa clase de autores que pasan por el de forma casi accidental y no de una manera vocacional desde un inicio, algo que no tiene por qué ser peyorativo forzosamente pues no sería la primera vez que se ha dado el caso de como una mirada alejada del estereotipo genérico en base a su asimilación autoral ha ofrecido películas ciertamente interesantes, Claire Denis con la estupenda High Life o la reciente Little Joe de la austriaca Jessica Hausner por citar solo dos ejemplos de realizadoras. Sea Fever como relato contenido, por momentos más cercano al drama de tono survival que al del terror propiamente dicho, se asoma tímidamente a dichos postulados arriba comentados al ser una curiosa variación de la temática del terror marítimo reconfigurado aquí hacia parcelas derivativas del eco-thriller de ciencia ficción en donde el monstruo como ente físico amenazador es sustituido por un virus que no deja de ser otro concepto del monstruo pero que en esta ocasión crece de forma no tan visible dentro del organismo de los protagonistas muy a la manera, pese a no ser tan explícita, de aquel reivindicable found footage de Barry Levinson titulado The Bay. Las variaciones antes comentadas en referencia a su narrativa vienen dadas en la medida de percibir como llegados a un punto del relato la amenaza del invasor entendida como tal pasa a un segundo plano, en realidad nunca quedara resulta tal cuestión, en este caso se prioriza el razonamiento científico con un ligero trasfondo ecologista en detrimento del susto fácil, también se hace hincapié en el tono paranoico del superviviente, curiosamente aquí encontraremos alguna que otra interesante concomitancia con nuestro presente a la hora de plantear conceptos morales tales como el dilema al que se ven sometidos los protagonistas de no infectar al resto de la población en base a diferentes comportamientos, principalmente el egoísta y el responsable, frente a una amenaza vírica aquí retratada como invisible.

Valoración 0/5: 3

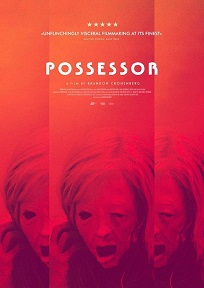

Possessor

En Possessor vemos como Tasya Vos es una agente de una organización secreta que utiliza implantes cerebrales para controlar el movimiento corporal de otras personas, obligándolas a cometer asesinatos que benefician a toda clase de peces gordos del mundo corporativo. Un día, durante una misión rutinaria, algo sale mal. La agente Vos se ve atrapada dentro de la mente de uno de los sujetos que trataba de controlar, cuyo apetito por la violencia se acaba convirtiendo en su peor aliado, superando incluso el suyo propio.

La ganadora indiscutible de este Sitges 2020, Mejor película y director, correspondió al segundo trabajo tras las cámaras de Brandon Cronenberg titulado Possessor, un director que de forma algo curiosa forma parte de esa larga lista de realizadores premiados y muy recurrentes en el festival que son primogénitos de cineastas ya consagrados, a bote pronto me vienen a la memoria los nombres de Panos Cosmatos, Duncan Jones o Jennifer Lynch por ejemplo, la pregunta con respecto a Brandon Cronenberg y su cine vendrá dada a la hora de preguntarnos hasta qué punto este es deudor de un legado paterno conceptual en la medida de crearnos una perspectiva en referencia a lo que son sus auténticas virtudes.

Es complicado el abstraerse de la obra de Cronenberg padre a la hora de referirse a la de su hijo por una simple cuestión de que ambas guardan una conexión muy evidente pese a que este último no se queda corto en referencia al aporte personal, esta será más bien en la referida a indagar narrativamente en temáticas e imaginarios varios relacionados en su gran mayoría con el body horror y el tecno-thriller más que en lo concerniente a lo meramente formal. Si ya en la notable Antiviral vislumbrábamos retazos evidentes en su parábola futurista en base al terror clínico y corporativo muy recurrente en la obra de David en este thriller de ciencia ficción colindante con el terror onírico que orbita en base a la idea de invadir el espacio del otro sin tener permiso que es Possessor existen claros conceptos ya percibidos en películas como Scanners o la extraordinaria Existenz en lo concerniente a explorar realidades virtuales que afectan a nuestra personalidad mediantes fugas mentales y trasmutaciones corporales urdidas aquí casi bajo el concepto de la “penetración forzada” representado en la película en base a contundentes y explícitos estallidos de violencia. Sin embargo y pese a que Possessor es una interesante película como también lo era su opera prima Brandon Cronenberg aún no da la sensación de atesorar el talento de su padre, pese existir ideas la realización del film ganador de esta edición de Sitges deviene como algo tosca, también lo es en referencia a una narrativa expuesta de forma deficiente, posiblemente demasiado cerebral y esquemática en el desarrollo de unos personajes que no termina por explorar el propio universo del que están estructurados más allá del concepto puramente visual por el que se mueven. Posiblemente estemos ante un director que aún sigue buscando un lugar concreto, un autor que de alguna manera se encuentra en una continua evolución aun por terminar, en tal sentido Possessor no deja de ser un paso adelante en referencia a una autoría que se vislumbra tan deudora e imperfecta como atrevida y sugerente.

el abstraerse de la obra de Cronenberg padre a la hora de referirse a la de su hijo por una simple cuestión de que ambas guardan una conexión muy evidente pese a que este último no se queda corto en referencia al aporte personal, esta será más bien en la referida a indagar narrativamente en temáticas e imaginarios varios relacionados en su gran mayoría con el body horror y el tecno-thriller más que en lo concerniente a lo meramente formal. Si ya en la notable Antiviral vislumbrábamos retazos evidentes en su parábola futurista en base al terror clínico y corporativo muy recurrente en la obra de David en este thriller de ciencia ficción colindante con el terror onírico que orbita en base a la idea de invadir el espacio del otro sin tener permiso que es Possessor existen claros conceptos ya percibidos en películas como Scanners o la extraordinaria Existenz en lo concerniente a explorar realidades virtuales que afectan a nuestra personalidad mediantes fugas mentales y trasmutaciones corporales urdidas aquí casi bajo el concepto de la “penetración forzada” representado en la película en base a contundentes y explícitos estallidos de violencia. Sin embargo y pese a que Possessor es una interesante película como también lo era su opera prima Brandon Cronenberg aún no da la sensación de atesorar el talento de su padre, pese existir ideas la realización del film ganador de esta edición de Sitges deviene como algo tosca, también lo es en referencia a una narrativa expuesta de forma deficiente, posiblemente demasiado cerebral y esquemática en el desarrollo de unos personajes que no termina por explorar el propio universo del que están estructurados más allá del concepto puramente visual por el que se mueven. Posiblemente estemos ante un director que aún sigue buscando un lugar concreto, un autor que de alguna manera se encuentra en una continua evolución aun por terminar, en tal sentido Possessor no deja de ser un paso adelante en referencia a una autoría que se vislumbra tan deudora e imperfecta como atrevida y sugerente.

Valoración 0/5: 3’5

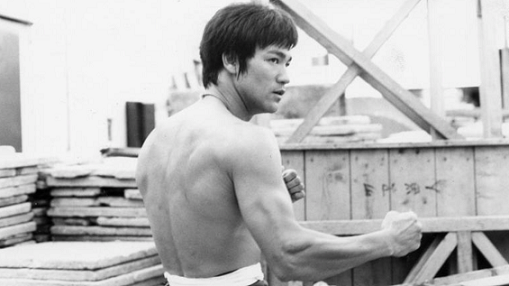

Be Water

En 1971, tras ser rechazado por Hollywood, Bruce Lee regresó a la casa de sus padres en Hong Kong para completar cuatro películas icónicas. Ilustrando su lucha entre dos mundos, este retrato explota la cuestión de la identidad y de la representación a través de material inédito, entrevistas con sus seres queridos y los propios textos escritos por el legendario maestro de las artes marciales.

Uno de los documentales estrella que se pudieron ver este año en Sitges fue el Be Water de Bao Nguyen, un trabajo algo funcional que repasa la trayectoria y posterior legado de ese casi concepto cultural llamado Bruce Lee, un documental, integrado dentro de la cosecha presente este año en el festival en referencia a los trabajos de la no ficción, que posiblemente fuera el más publicitado previamente por parte de la organización, algo que tendría que llevar a una cierta reflexión acerca de que tipos de documentales se le han de dar prioridad con respecto a su visionado, en tal sentido queda bastante claro que estamos ante un tipo de material que no es muy afín para una gran mayoría de público de Sitges, suele ser una característica común ver proyecciones, como la de la interesante L’ultimo uomo che dipinse il cinema, con la sala prácticamente vacía, Sitges suele programar material didáctico interesante cada año, mucho del mismo derivado a la sección Brigadoon, sin embargo un servidor tiene la impresión de que el certamen no publicita o promociona con algo más de esmero dichos documentales, posiblemente debido a percibir poco interés por parte de un gran número de la audiencia, una sinergia que no deja de ser algo peligrosa pues entramos en una especie de circulo vicioso que parece regirse por el concepto de la demanda y oferta, algo que en parte es todo lo contrario de lo que tendría que ser la idiosincrasia de un festival de cine.

visionado, en tal sentido queda bastante claro que estamos ante un tipo de material que no es muy afín para una gran mayoría de público de Sitges, suele ser una característica común ver proyecciones, como la de la interesante L’ultimo uomo che dipinse il cinema, con la sala prácticamente vacía, Sitges suele programar material didáctico interesante cada año, mucho del mismo derivado a la sección Brigadoon, sin embargo un servidor tiene la impresión de que el certamen no publicita o promociona con algo más de esmero dichos documentales, posiblemente debido a percibir poco interés por parte de un gran número de la audiencia, una sinergia que no deja de ser algo peligrosa pues entramos en una especie de circulo vicioso que parece regirse por el concepto de la demanda y oferta, algo que en parte es todo lo contrario de lo que tendría que ser la idiosincrasia de un festival de cine.

A tal respecto Be Water dio la sensación de ser una especie de concesión al público por su innegable calado popular, un documental perteneciente a la serie 30 For 30 de la cadena ESPN que parece nacer de una necesidad contestataria en lo concerniente a esa entendida por algunos vulgarización del personaje visto fugazmente en la reciente Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Basándose en los comentarios de la voz en off de diversos allegados estamos ante una mirada cálida y en cierta manera autorizada de una figura icónica que asumió proporciones míticas tras su muerte pero que sin embargo no parece tener mucho acceso a su vida interior como hombre, en tal aspecto Be Water es un documental vertebrado a partir de testimonios de los propios familiares otorgando al producto la catalogación de oficial y por consiguiente algo carente en lo que respecta a la indagación de los aspectos menos luminosos del astro de las artes marciales, esto no significa que estemos ante un mal documental pues en cierta manera pese a su evidente funcionalidad y esa mirada algo sesgada antes comentada Be Water es un aplicado ejercicio de reconstrucción que tiene sin embargo el hándicap pese a su corrección de no aportar nada nuevo al estudio de un personaje ya suficientemente transitado que pese a ello sigue esperando que aparezca una visión que sea percibida como la definitoria.

Valoración 0/5: 2

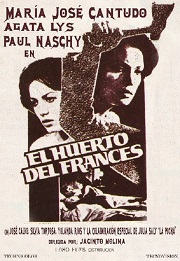

El huerto del francés

A finales del siglo XIX, un francés llega a Peñaflor, un villorrio andaluz próximo a Sevilla. Nadie conoce su origen, pero es un hombre inteligente, trabajador y ambicioso. Pronto se establece como prestamista y se casa con Elvira Orozco, la hermosa hija del hombre más rico del pueblo. Construye una casa con jardín y huerto y la convierte en un prostíbulo. Señoritos, toreros y otra clase de gente frecuentan el «huerto del Francés», pero algunos de ellos jamás regresaron.

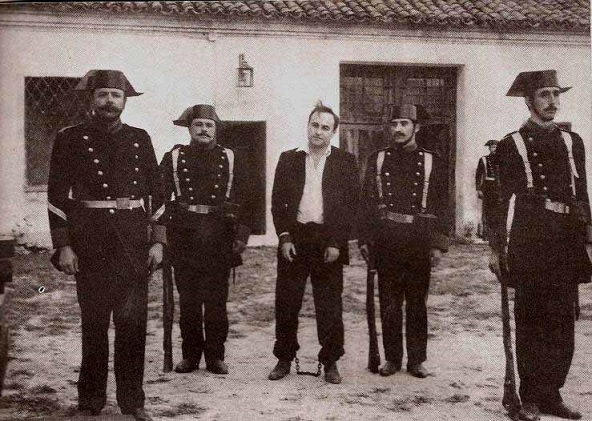

Gracias a su reconversión en estos últimos años y pese a una cierta sensación de seguir siendo una especie de cajón de sastre temático lo cierto es que la sección Seven Chances nos ofreció una selección de películas que pese a su diversidad de tonos y conceptos fue posiblemente fue de lo más interesante visto en este Sitges 2020. Nunca viene de más recordar que dicha sección fundada en el año 1993 bajo el mandato de Xavier Catafal nació de la feliz idea de escoger siete películas por parte de un mismo número de críticos que no tenían visos de tener una distribución comercial ni en cines ni en el ámbito doméstico de nuestro país. Evidentemente con el paso de los años dicho concepto de selección se ha ido desvirtuando de una forma lógica dado el cambio coyuntural existente dentro del mundo de la distribución, aun así esa máxima de ofrecer siete oportunidades de un material de difícil visionado se ha mantenido hasta día de hoy más o menos fiel al espíritu inicial como se pudo comprobar este año con la proyección de una magnífica copia restaurada de la no menos excelente El huerto del francés de Paul Naschy.

con el paso de los años dicho concepto de selección se ha ido desvirtuando de una forma lógica dado el cambio coyuntural existente dentro del mundo de la distribución, aun así esa máxima de ofrecer siete oportunidades de un material de difícil visionado se ha mantenido hasta día de hoy más o menos fiel al espíritu inicial como se pudo comprobar este año con la proyección de una magnífica copia restaurada de la no menos excelente El huerto del francés de Paul Naschy.

Aunque muchos no quisieron darse cuenta la proyección del El huerto del francés fue uno de los indiscutibles puntos álgidos de este atípico Sitges 20202, en tal sentido el festival cumplió con la labor casi pedagógica de dar una oportunidad de oro con respecto a ofrecer el visionado de una película complicada de ver hasta día de hoy y hacerlo a través de una restauración de lujo. No deja de ser curioso como un film como El huerto del francés ha sido hasta el presente un film maldito en la trayectoria de Paul Naschy, figura clave a la hora de entender el desarrollo y evolución del llamado Fantaterror, una película que sin temor a la equivocación puede considerarse como una de las mejores obras realizadas por parte del cineasta madrileño. El huerto del francés, que basa su historia en un caso extraído de la crónica negra, vendría a ser una hija putativa de esa clase de películas que aprovecharon la transición democrática de finales de los 70 y principios de los 80 a la hora de romper corsés que limitaban la libertad cultural, en tal sentido el film de Paul Naschy representa a la perfección la quintaescencia del true crimen rural patrio pese a existir antecedentes previos como por ejemplo El crimen de la calle Bordadores de Edgar Neville, el tono seco y oscuro direccionan la película a ser casi una génesis de referentes posteriores más populares como por ejemplo El crimen de Cuenca de Pilar Miró y muy especialmente la serie de televisión La huella del crimen en referencia a reflejar la carga social adyacente en aquella torva España negra, aquí escenificada en la Andalucía profunda. Una obra muy reivindicable que enerva el concepto de la crónica negra por encima de cualquier otro tipo de artificios quedando expuesta a través de una sordidez de tono malsano a modo de un fiel retrato social de una oscura época pretérita de nuestro país.

tipo de relato social europeo de claro tono realista tan deudor de las películas de Ken Loach, no estaría de más en un futuro intentar contextualizar la importancia que ha tenido el ahora algo denostado por esa nueva critica festivalera de índole elitista realizador británico en el cine contemporáneo europeo que transita en los diversos perjuicios adyacentes en el sistema social, a tal respecto la película de Piotr Domalewski parte de la premisa de cómo la inmigración ha causado un déficit afectivo en muchas familias que terminan adquiriendo la condición de desestructuradas ante tal situación. I Never Cry en tal sentido vertebra toda su historia mediante un consabido coming of age de manual, aquí el viaje interior de la joven protagonista, notable performance a cargo de Zofia Stafiej, quedara expuesto mediante la oportunidad, a diferencia de sus progenitores, de vislumbrar un futuro no dependiente en lo social y tener un control propio para con su vida, todo gira en torno a ese concepto, una alegoría perfectamente expresada en la estupenda escena final de este pequeño pero agraciado film en donde vemos como el deseo de conseguir el carnet de conducir por parte de la joven protagonista se hace realidad de la forma menos previsible.

tipo de relato social europeo de claro tono realista tan deudor de las películas de Ken Loach, no estaría de más en un futuro intentar contextualizar la importancia que ha tenido el ahora algo denostado por esa nueva critica festivalera de índole elitista realizador británico en el cine contemporáneo europeo que transita en los diversos perjuicios adyacentes en el sistema social, a tal respecto la película de Piotr Domalewski parte de la premisa de cómo la inmigración ha causado un déficit afectivo en muchas familias que terminan adquiriendo la condición de desestructuradas ante tal situación. I Never Cry en tal sentido vertebra toda su historia mediante un consabido coming of age de manual, aquí el viaje interior de la joven protagonista, notable performance a cargo de Zofia Stafiej, quedara expuesto mediante la oportunidad, a diferencia de sus progenitores, de vislumbrar un futuro no dependiente en lo social y tener un control propio para con su vida, todo gira en torno a ese concepto, una alegoría perfectamente expresada en la estupenda escena final de este pequeño pero agraciado film en donde vemos como el deseo de conseguir el carnet de conducir por parte de la joven protagonista se hace realidad de la forma menos previsible. no se elige simplemente se acepta o no cobra una especial relevancia, en este aspecto el relato orbita principalmente a través del personaje del padre, un poco a la manera del James Coburn del Affliction de Paul Schrader nos encontramos a un ser que a través del resentimiento del pasado ha forjado una personalidad amargada e irascible, comportamiento que se ve alarmantemente engrandecido en relación a la demencia senil que padece. Falling posiblemente abuse de dicho retrato al exponerla pero no matizarlo del todo, una mirada por momentos reiterativa en algo que ya detectamos desde el principio de la historia, a tal respecto el discurso misógino, homofóbico o racista del padre terminara derivando en base a su reiteración hacia un tono de humor de características casi sardónicas poco favorable a la hora de profundizar en temáticas tales como la distancia insalvable entre generaciones o el perdón como acto de redención, quedando algo difusa, en parte incompleta, esa mirada a la figura del patriarcado nocivo aquí intuido a través de una vertiente algo abstracta. Con todo lo mejor de Falling lo encontraremos en la labor interpretativa de un inconmensurable Lance Henriksen, un espléndido actor de reparto que de forma algo inexplicable rara vez en su dilatada trayectoria ha tenido papeles de protagonista principal, en este aspecto nunca es tarde si la dicha es buena.

no se elige simplemente se acepta o no cobra una especial relevancia, en este aspecto el relato orbita principalmente a través del personaje del padre, un poco a la manera del James Coburn del Affliction de Paul Schrader nos encontramos a un ser que a través del resentimiento del pasado ha forjado una personalidad amargada e irascible, comportamiento que se ve alarmantemente engrandecido en relación a la demencia senil que padece. Falling posiblemente abuse de dicho retrato al exponerla pero no matizarlo del todo, una mirada por momentos reiterativa en algo que ya detectamos desde el principio de la historia, a tal respecto el discurso misógino, homofóbico o racista del padre terminara derivando en base a su reiteración hacia un tono de humor de características casi sardónicas poco favorable a la hora de profundizar en temáticas tales como la distancia insalvable entre generaciones o el perdón como acto de redención, quedando algo difusa, en parte incompleta, esa mirada a la figura del patriarcado nocivo aquí intuido a través de una vertiente algo abstracta. Con todo lo mejor de Falling lo encontraremos en la labor interpretativa de un inconmensurable Lance Henriksen, un espléndido actor de reparto que de forma algo inexplicable rara vez en su dilatada trayectoria ha tenido papeles de protagonista principal, en este aspecto nunca es tarde si la dicha es buena. es Michael Haneke, dan la sensación de saber manejarse mejor a la hora de transitar por tramas de índole malsano, en tal sentido la notable cinta austriaca The Trouble with Being Born no es una excepción, el film aparte de ser un demoledor y algo creepy relato de fantasmas interiores en cierta manera pervierte conceptos varios vistos en films como el A. I. Inteligencia Artificial de Steven Spielberg o el Air-Doll de Hirokazu Koreeda a través de una mirada de un androide a una sociedad que deviene como enferma. El tono expuesto por Sandra Wollner en este relato en donde la creación supuestamente es más perfecta que el creador por el simple hecho de carecer de imperfecciones de este será la de un tono tan oscuro como aséptico que por momentos parece colindar con los imaginarios surgidos por el gran Jonathan Glazer. En The Trouble with Being Born está muy presente Under the Skin en relación a la mirada del no humano, si allí el alienígena terminaba por empatizar de alguna manera con la condición de las personas aquí la inteligencia artificial a diferencia de lo que suele ser habitual en muchas películas no quiere volverse humana pues carece simplemente de dicha necesidad, el androide será y actuara en esta ocasión a modo de un espejo configurado a la medida de los recuerdos y deseos de sus dueños, la culpa del pasado y la pedofilia como males desvirtuados del ser humano, ambos atesoraran una dolorosa memoria para quien los cometen, acentuada aquí por la mirada fría e impávida del artificial.

es Michael Haneke, dan la sensación de saber manejarse mejor a la hora de transitar por tramas de índole malsano, en tal sentido la notable cinta austriaca The Trouble with Being Born no es una excepción, el film aparte de ser un demoledor y algo creepy relato de fantasmas interiores en cierta manera pervierte conceptos varios vistos en films como el A. I. Inteligencia Artificial de Steven Spielberg o el Air-Doll de Hirokazu Koreeda a través de una mirada de un androide a una sociedad que deviene como enferma. El tono expuesto por Sandra Wollner en este relato en donde la creación supuestamente es más perfecta que el creador por el simple hecho de carecer de imperfecciones de este será la de un tono tan oscuro como aséptico que por momentos parece colindar con los imaginarios surgidos por el gran Jonathan Glazer. En The Trouble with Being Born está muy presente Under the Skin en relación a la mirada del no humano, si allí el alienígena terminaba por empatizar de alguna manera con la condición de las personas aquí la inteligencia artificial a diferencia de lo que suele ser habitual en muchas películas no quiere volverse humana pues carece simplemente de dicha necesidad, el androide será y actuara en esta ocasión a modo de un espejo configurado a la medida de los recuerdos y deseos de sus dueños, la culpa del pasado y la pedofilia como males desvirtuados del ser humano, ambos atesoraran una dolorosa memoria para quien los cometen, acentuada aquí por la mirada fría e impávida del artificial. a bucles temporales ni narrativas de tono cripticas a la hora de lanzar el mensaje, en lo formal sin embargo Hong Sangsoo sigue un posicionamiento que se percibe como fijo, en cierta manera es del todo impensable que a estas alturas lo abandone, el zoom abrupto y los largos planos siguen siendo un recurso marca de la casa. The Woman Who Ran es un fiel reflejo de lo antes comentado, una película casi esquemática, dudo mucho que esté compuesto por más de diez planos secuencias, la trama consistirá en tres encuentro que la protagonista, de nuevo Kim Minhee, tiene con sendas amigas, cada uno de ellos será interrumpido por alguna intervención algo molesta llevada por una hombre, tres relatos que se repiten a modo de libro de estilo más depurado. Sera a través de esas conversaciones en apariencia cotidianas en donde se nos exponen como viene siendo habitual en el cine de Hong Sangsoo situaciones y pensamientos en principio funcionales para ir convirtiéndose poco a poco en algo más profundo en relación especialmente a distintas dinámicas de pareja, a tal respecto uno tiene la impresión que estos relatos en principio tan pequeños son de alguna manera los que mejor saben reflejar el ideario de un autor que pese a la reiteración de conceptos ya asumidos como inamovibles, o si se prefiere variaciones apenas imperceptibles sobre un mismo tema, sigue dando esa reconfortante sensación de realizar un tipo de cine en base a una sutileza y sencillez que parece estar concebida para que el espectador pueda habitar dentro del mismo relato.

a bucles temporales ni narrativas de tono cripticas a la hora de lanzar el mensaje, en lo formal sin embargo Hong Sangsoo sigue un posicionamiento que se percibe como fijo, en cierta manera es del todo impensable que a estas alturas lo abandone, el zoom abrupto y los largos planos siguen siendo un recurso marca de la casa. The Woman Who Ran es un fiel reflejo de lo antes comentado, una película casi esquemática, dudo mucho que esté compuesto por más de diez planos secuencias, la trama consistirá en tres encuentro que la protagonista, de nuevo Kim Minhee, tiene con sendas amigas, cada uno de ellos será interrumpido por alguna intervención algo molesta llevada por una hombre, tres relatos que se repiten a modo de libro de estilo más depurado. Sera a través de esas conversaciones en apariencia cotidianas en donde se nos exponen como viene siendo habitual en el cine de Hong Sangsoo situaciones y pensamientos en principio funcionales para ir convirtiéndose poco a poco en algo más profundo en relación especialmente a distintas dinámicas de pareja, a tal respecto uno tiene la impresión que estos relatos en principio tan pequeños son de alguna manera los que mejor saben reflejar el ideario de un autor que pese a la reiteración de conceptos ya asumidos como inamovibles, o si se prefiere variaciones apenas imperceptibles sobre un mismo tema, sigue dando esa reconfortante sensación de realizar un tipo de cine en base a una sutileza y sencillez que parece estar concebida para que el espectador pueda habitar dentro del mismo relato. espectador que no esté dispuesto a aceptar las algo atípicas reglas de juego orquestadas por parte del director de Kazajistán. Tanto en la espléndida A Dark-Dark Man, thriller local con derivas al noir existencialista trágico expuesto a través de esa sempiterna colisión adyacente en la inocencia y en una culpabilidad moral casi viral dentro de una sociedad en donde la corrupción anida en un sistema que genera por igual a víctimas y verdugos, como en la película que nos ocupa los personajes parecen anclados en la nada, representada en su ubicación a través de la inhóspita estepa kazaja, los dos relatos parte de premisas criminales, la primera de una forma evidente, Yellow Cat lo hace sin embargo a través de una confusión genérica algo desconcertante, podríamos decir que la historia se ampara en parámetros muy parecidos al True Romance de Tony Scott, joven prostituta y joven delincuente emprenden una huida de connotaciones quiméricas, la pregunta viene dada en la medida de cuestionar si Yellow Cat es comedia o drama, lo que se nos cuenta en cierta manera no da lugar para muchas sonrisas, el modo en que lo hace posiblemente sí, ese humor absurdo y desconcertante, que por momentos parece mirar sin ningún tipo de pudor a imaginarios provenientes del cine de Jacques Tati por ejemplo, ya intuido a través de pequeñas pinceladas en A Dark-Dark Man, que en su tramo final vira hacia tonos algo más serios y poéticos, aquí se adueña por completo de una función en donde encontraremos un sinfín de referencia cinéfilas que más que direccionados a la pleitesía del referente dan la sensación de ser una especie de imitación de connotaciones casi paródicas. Una película tan entretenida como desconcertante poseedor de un final muy triste que pese a estar situada un escalón por debajo de su anterior A Dark-Dark Man es un trabajo a tener en cuenta a la hora de valorar a ese tipo de autores cada vez más difícil de detectar que hacen que su obra atesore un tono identificativo y reconocible muy propio en relación a un estilo aquí percibido principalmente en base a la exposición de formalismos poco convencionales.

espectador que no esté dispuesto a aceptar las algo atípicas reglas de juego orquestadas por parte del director de Kazajistán. Tanto en la espléndida A Dark-Dark Man, thriller local con derivas al noir existencialista trágico expuesto a través de esa sempiterna colisión adyacente en la inocencia y en una culpabilidad moral casi viral dentro de una sociedad en donde la corrupción anida en un sistema que genera por igual a víctimas y verdugos, como en la película que nos ocupa los personajes parecen anclados en la nada, representada en su ubicación a través de la inhóspita estepa kazaja, los dos relatos parte de premisas criminales, la primera de una forma evidente, Yellow Cat lo hace sin embargo a través de una confusión genérica algo desconcertante, podríamos decir que la historia se ampara en parámetros muy parecidos al True Romance de Tony Scott, joven prostituta y joven delincuente emprenden una huida de connotaciones quiméricas, la pregunta viene dada en la medida de cuestionar si Yellow Cat es comedia o drama, lo que se nos cuenta en cierta manera no da lugar para muchas sonrisas, el modo en que lo hace posiblemente sí, ese humor absurdo y desconcertante, que por momentos parece mirar sin ningún tipo de pudor a imaginarios provenientes del cine de Jacques Tati por ejemplo, ya intuido a través de pequeñas pinceladas en A Dark-Dark Man, que en su tramo final vira hacia tonos algo más serios y poéticos, aquí se adueña por completo de una función en donde encontraremos un sinfín de referencia cinéfilas que más que direccionados a la pleitesía del referente dan la sensación de ser una especie de imitación de connotaciones casi paródicas. Una película tan entretenida como desconcertante poseedor de un final muy triste que pese a estar situada un escalón por debajo de su anterior A Dark-Dark Man es un trabajo a tener en cuenta a la hora de valorar a ese tipo de autores cada vez más difícil de detectar que hacen que su obra atesore un tono identificativo y reconocible muy propio en relación a un estilo aquí percibido principalmente en base a la exposición de formalismos poco convencionales.

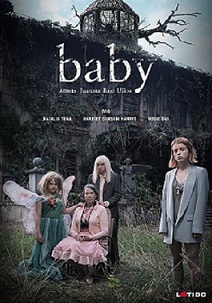

inequívoca condición comercial de tono alimenticio, en tal aspecto Baby supone todo un triunfo para los que seguimos teniendo ese pensamiento algo romántico de que gran parte del cine se sustenta a través del concepto del riesgo, en tal sentido la nueva película de Ulloa vendría a suponer el definitivo renacer a lo Ave Fénix de la autoría más radical del responsable de Airbag, algo que ya era intuido en la notable Frágil y que aquí es una realidad en base a reformular conceptos ya vistos en Alas de mariposa y muy especialmente en La madre muerta a través de un ejercicio de alto riesgo en referencia a unos formulismos expuestos en lo concerniente a un relato no hablado pero extremadamente visualizado. Una historia que empieza a modo de un drama descarnado con la drogadicción como telón de fondo y que deriva conforme avanza la trama en una especie de coming of age maternal que termina por abrazar sin muchos tapujos un tono tan gótico como neobarroco en base a un cuento macabro que parece beber de imaginarios perversos surgidos de la literatura de los Hermanos Grimm y de esas adaptaciones tan derivativas e interesantes llevadas a cabo en los años 70 por Curtis Harrington como por ejemplo Whoever slew Auntie Roo? Baby confía de pies puntillas en esos elementos cinematográficos tan simples y esenciales como son las simples miradas, el silencio o esa notable música a cargo de Koldo Uriarte y Bingen Mendizábal, todo ello mostrado a través de un relato mucho más cercano al concepto de fábula que al fantástico propiamente dicho. Una lástima que la que fuera posiblemente la película que atesoraba un espíritu más libre en este Sitges 2020 pasara sin un reconocimiento mayor, tanto en lo referente a su recepción como a su escasa presencia en el palmarés final certificando el mal momento que vivimos en lo concerniente a la fácil aceptación de un acelerado consumo audiovisual que va en claro detrimento con respecto a esa libertad creativa autoral de la que hace gala Baby.

inequívoca condición comercial de tono alimenticio, en tal aspecto Baby supone todo un triunfo para los que seguimos teniendo ese pensamiento algo romántico de que gran parte del cine se sustenta a través del concepto del riesgo, en tal sentido la nueva película de Ulloa vendría a suponer el definitivo renacer a lo Ave Fénix de la autoría más radical del responsable de Airbag, algo que ya era intuido en la notable Frágil y que aquí es una realidad en base a reformular conceptos ya vistos en Alas de mariposa y muy especialmente en La madre muerta a través de un ejercicio de alto riesgo en referencia a unos formulismos expuestos en lo concerniente a un relato no hablado pero extremadamente visualizado. Una historia que empieza a modo de un drama descarnado con la drogadicción como telón de fondo y que deriva conforme avanza la trama en una especie de coming of age maternal que termina por abrazar sin muchos tapujos un tono tan gótico como neobarroco en base a un cuento macabro que parece beber de imaginarios perversos surgidos de la literatura de los Hermanos Grimm y de esas adaptaciones tan derivativas e interesantes llevadas a cabo en los años 70 por Curtis Harrington como por ejemplo Whoever slew Auntie Roo? Baby confía de pies puntillas en esos elementos cinematográficos tan simples y esenciales como son las simples miradas, el silencio o esa notable música a cargo de Koldo Uriarte y Bingen Mendizábal, todo ello mostrado a través de un relato mucho más cercano al concepto de fábula que al fantástico propiamente dicho. Una lástima que la que fuera posiblemente la película que atesoraba un espíritu más libre en este Sitges 2020 pasara sin un reconocimiento mayor, tanto en lo referente a su recepción como a su escasa presencia en el palmarés final certificando el mal momento que vivimos en lo concerniente a la fácil aceptación de un acelerado consumo audiovisual que va en claro detrimento con respecto a esa libertad creativa autoral de la que hace gala Baby.

allá en relación a sus propios postulados.

allá en relación a sus propios postulados.

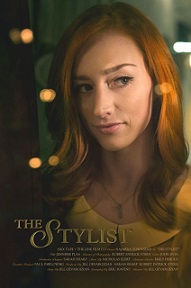

ningún tipo de tapujos al Maniac de William Lustig, como su contundente conclusión, también extrapolado sin demasiados remilgos de esos finales tan recurrentes de los E.C Comics, son lo mejor con diferencia de la película, también es interesante la premisa o planteamiento del que parte el relato, la labor de esteticista de la protagonista actúa a modo de un doble juego de espejos de índole trasformador en donde se percibe el anhelo por parte de una y las metas de las demás en lo concerniente a un estatus social y emocional en base a la perspectiva e imagen que uno tiene de sí mismo, lastima sin embargo que todo el bloque central atesore una narrativa percibida como errática, por momentos con una cierta sensación de desgana, deudora en el mal sentido de la palabra de mucho de los thrillers de los años 90 que indagaban en el concepto de la nueva amiga psicópata, en tal aspecto la protagonista del film, una notable Najarra Townsend, quiere insertarse de forma profunda en la vida de una de sus clientas, pero su comportamiento errático comienza a alarmar a la gente más cercana de la supuesta víctima, estos no dejan de ser tropos argumentales bastante prototípicos y manidos en ese tipo de películas que aquí son utilizados a modo casi colindantes con el cliché de una forma más melodramática que puramente genérica, en su trasfondo y escarbando un poco podemos percibir desde la lejanía el intento de una mirada perdida enfatizada por el trabajo de la cámara en mano expuesto aquí de una forma tan delicada como trastornada con respecto a la ansiedad social que conduce en soledad para con la protagonista, ese anhelo por la conexión emocional que deriva en obsesión psicótica también formaba parte del statu quo de otra película imperfecta como era el May de Lucky McKee, podemos encontrar varias conexiones entre ambas en este sentido, sin embargo en esta última sus muy evidentes carencias eran disimuladas en parte por un tono desenfadado lindante con la comedia macabra, un recurso genérico al que The Stylist no acude dejando al descubierto múltiples derivas más cercanas a una escenografía de tono insustancial, adyacente por momentos con el telefilm de sobremesa, que a una sordidez más manifiesta como que parecía pedir la historia.

ningún tipo de tapujos al Maniac de William Lustig, como su contundente conclusión, también extrapolado sin demasiados remilgos de esos finales tan recurrentes de los E.C Comics, son lo mejor con diferencia de la película, también es interesante la premisa o planteamiento del que parte el relato, la labor de esteticista de la protagonista actúa a modo de un doble juego de espejos de índole trasformador en donde se percibe el anhelo por parte de una y las metas de las demás en lo concerniente a un estatus social y emocional en base a la perspectiva e imagen que uno tiene de sí mismo, lastima sin embargo que todo el bloque central atesore una narrativa percibida como errática, por momentos con una cierta sensación de desgana, deudora en el mal sentido de la palabra de mucho de los thrillers de los años 90 que indagaban en el concepto de la nueva amiga psicópata, en tal aspecto la protagonista del film, una notable Najarra Townsend, quiere insertarse de forma profunda en la vida de una de sus clientas, pero su comportamiento errático comienza a alarmar a la gente más cercana de la supuesta víctima, estos no dejan de ser tropos argumentales bastante prototípicos y manidos en ese tipo de películas que aquí son utilizados a modo casi colindantes con el cliché de una forma más melodramática que puramente genérica, en su trasfondo y escarbando un poco podemos percibir desde la lejanía el intento de una mirada perdida enfatizada por el trabajo de la cámara en mano expuesto aquí de una forma tan delicada como trastornada con respecto a la ansiedad social que conduce en soledad para con la protagonista, ese anhelo por la conexión emocional que deriva en obsesión psicótica también formaba parte del statu quo de otra película imperfecta como era el May de Lucky McKee, podemos encontrar varias conexiones entre ambas en este sentido, sin embargo en esta última sus muy evidentes carencias eran disimuladas en parte por un tono desenfadado lindante con la comedia macabra, un recurso genérico al que The Stylist no acude dejando al descubierto múltiples derivas más cercanas a una escenografía de tono insustancial, adyacente por momentos con el telefilm de sobremesa, que a una sordidez más manifiesta como que parecía pedir la historia.

Juan Cavestany sigue resultando bastante complicado a la hora de poder ser encasillado, de alguna manera la nueva película del responsable de Gente en sitios es posiblemente la más complicada de descifrar de toda su filmografía, un film por momentos críptico que sin embargo atesora una estructura a primera vista bastante simple. Construida en base a diversos pliegues temporales a modo de fantasía onírica la historia se desarrolla a través de un humor situado a medio camino entre lo surrealista y lo absurdo en el que están ubicados unos personajes que parecen encontrarse en una constante desorientación. Juan Cavestany suele usar la comedia de un modo muy diferente al que solemos estamos habituados teniendo en esta ocasión tiempo de sobras a la hora de virar su narrativa hacia terrenos algo más serios colindantes con el drama familiar, poniendo una mirada de tono acido en relación a la uniformidad de la supuesta estética, o lo que nosotros percibimos de ella, de las grandes ciudades, en este caso un Nueva York al que de alguna manera homenajea en su tramo final, entre medio queda un difuso discurso que nos muestra conceptos tales como el del síndrome del nido vacío. En base a su condición de aplicado retratista de paisajes humanos Juan Cavestany termina recordándonos en este puzle de índole casi psicológico que cada vez que salimos al exterior nos convertimos en protagonistas de una especie de relato que difícilmente obedecerá a las coordenadas de guion que habíamos ideado previamente, a tal respecto el retrato de este matrimonio, interpretado de forma notable por parte de Carmen Machi y Pepón Nieto, devendrá totalmente desubicado quedando expuesto como un claro ejemplo de una incapacidad a la hora de seguir un viaje percibido como interno que parece dar la impresión de no dar más de sí.

Juan Cavestany sigue resultando bastante complicado a la hora de poder ser encasillado, de alguna manera la nueva película del responsable de Gente en sitios es posiblemente la más complicada de descifrar de toda su filmografía, un film por momentos críptico que sin embargo atesora una estructura a primera vista bastante simple. Construida en base a diversos pliegues temporales a modo de fantasía onírica la historia se desarrolla a través de un humor situado a medio camino entre lo surrealista y lo absurdo en el que están ubicados unos personajes que parecen encontrarse en una constante desorientación. Juan Cavestany suele usar la comedia de un modo muy diferente al que solemos estamos habituados teniendo en esta ocasión tiempo de sobras a la hora de virar su narrativa hacia terrenos algo más serios colindantes con el drama familiar, poniendo una mirada de tono acido en relación a la uniformidad de la supuesta estética, o lo que nosotros percibimos de ella, de las grandes ciudades, en este caso un Nueva York al que de alguna manera homenajea en su tramo final, entre medio queda un difuso discurso que nos muestra conceptos tales como el del síndrome del nido vacío. En base a su condición de aplicado retratista de paisajes humanos Juan Cavestany termina recordándonos en este puzle de índole casi psicológico que cada vez que salimos al exterior nos convertimos en protagonistas de una especie de relato que difícilmente obedecerá a las coordenadas de guion que habíamos ideado previamente, a tal respecto el retrato de este matrimonio, interpretado de forma notable por parte de Carmen Machi y Pepón Nieto, devendrá totalmente desubicado quedando expuesto como un claro ejemplo de una incapacidad a la hora de seguir un viaje percibido como interno que parece dar la impresión de no dar más de sí.

de una parábola religiosa de tintes alucinatorios, como en lo concerniente a su virtuosismo visual. Un relato elaborado en función de un apabullante número de ideas que cuestionan principalmente las normas de una sociedad expuestas en la historia a través de una insatisfacción que deriva en asfixia por parte de una mujer (extraordinaria interpretación por parte de Ia Sukhitashvili) con respecto a un entorno personal en el que esta y se siente atrapada, este es presentado en la película a modo de un amplio catálogo de males sociales en donde los roles de género están demasiado definidos para mal como por ejemplo la religión como ente represor en donde impera por encima de todo la intolerancia, el abuso sistemático de los estamentos de poder o toxicas relaciones matrimoniales. Posiblemente y dejando de lado otras cuestiones la gran virtud de una película de las características de Beginning es su condición de film que está retando al espectador de forma continua en base a otorgar el siempre agradecido debate posterior, lo hace no solo en lo referido a ese discurso que indaga en esa mirada desencantada con respecto a una sociedad de índole patriarcal, que en su conclusión se saldará con una respuesta por parte de la protagonista situada a medio camino entre el trazo fantástico y alegórico expuesto a través de fuerzas casi telúricas, sino también en base a su cuidada estética, por momentos de una belleza plástica incuestionable pero también de una consiente y nada disimulada lentitud en base a numerosos planos contenidos. Beginning termina por enarbolar el concepto de la denuncia social acerca de la situación de una gran mayoría de mujeres naturales de la Georgia rural, en donde lo más importante de todo el concepto posiblemente sea el hecho de que Dea Kulumbegashvili lo hace a través de una mirada autoral ciertamente fascinante.

de una parábola religiosa de tintes alucinatorios, como en lo concerniente a su virtuosismo visual. Un relato elaborado en función de un apabullante número de ideas que cuestionan principalmente las normas de una sociedad expuestas en la historia a través de una insatisfacción que deriva en asfixia por parte de una mujer (extraordinaria interpretación por parte de Ia Sukhitashvili) con respecto a un entorno personal en el que esta y se siente atrapada, este es presentado en la película a modo de un amplio catálogo de males sociales en donde los roles de género están demasiado definidos para mal como por ejemplo la religión como ente represor en donde impera por encima de todo la intolerancia, el abuso sistemático de los estamentos de poder o toxicas relaciones matrimoniales. Posiblemente y dejando de lado otras cuestiones la gran virtud de una película de las características de Beginning es su condición de film que está retando al espectador de forma continua en base a otorgar el siempre agradecido debate posterior, lo hace no solo en lo referido a ese discurso que indaga en esa mirada desencantada con respecto a una sociedad de índole patriarcal, que en su conclusión se saldará con una respuesta por parte de la protagonista situada a medio camino entre el trazo fantástico y alegórico expuesto a través de fuerzas casi telúricas, sino también en base a su cuidada estética, por momentos de una belleza plástica incuestionable pero también de una consiente y nada disimulada lentitud en base a numerosos planos contenidos. Beginning termina por enarbolar el concepto de la denuncia social acerca de la situación de una gran mayoría de mujeres naturales de la Georgia rural, en donde lo más importante de todo el concepto posiblemente sea el hecho de que Dea Kulumbegashvili lo hace a través de una mirada autoral ciertamente fascinante. totalidad de su historia mediante la contención de un estado de ánimo, el de una madre y un hijo expuestos a modo de llanto interior que otorga al relato una continua sensación de melancolía, los conceptos de alguna manera terminaran siendo inversos con respecto a su exposición, o la idea preconcebida que solemos tener de ellos, el tema de la pérdida de un ser cercano desde la mirada del sobreviviente suele ser en la mayoría de los casos campo abonado para el melodrama desaforado de tono grueso, hay ejemplos de sobra de ello, Eduardo Crespo sin embargo partiendo de esa premisa sustituye la contundencia por lo intuido, cosa que es de agradecer por aquello de dar la oportunidad al espectador de poder indagar por tránsitos no muy recorridos. Partiendo de la base de que no es sencillo filmar la tristeza como tal el duelo retratado en la película adquirirá pues connotaciones colindantes con un cierto tono de lirismo a través de ese concepto del dolor llevado desde dentro. Film plagado de sensaciones en apariencia imperceptibles que pese a su indudable modestia conforme avanza se va diversificando genéricamente a modo de road-movie con un ligero acercamiento al fantástico, todo expuesto a través de ese planteamiento que nos indica que lo aparentemente menos aquí significara forzosamente más.

totalidad de su historia mediante la contención de un estado de ánimo, el de una madre y un hijo expuestos a modo de llanto interior que otorga al relato una continua sensación de melancolía, los conceptos de alguna manera terminaran siendo inversos con respecto a su exposición, o la idea preconcebida que solemos tener de ellos, el tema de la pérdida de un ser cercano desde la mirada del sobreviviente suele ser en la mayoría de los casos campo abonado para el melodrama desaforado de tono grueso, hay ejemplos de sobra de ello, Eduardo Crespo sin embargo partiendo de esa premisa sustituye la contundencia por lo intuido, cosa que es de agradecer por aquello de dar la oportunidad al espectador de poder indagar por tránsitos no muy recorridos. Partiendo de la base de que no es sencillo filmar la tristeza como tal el duelo retratado en la película adquirirá pues connotaciones colindantes con un cierto tono de lirismo a través de ese concepto del dolor llevado desde dentro. Film plagado de sensaciones en apariencia imperceptibles que pese a su indudable modestia conforme avanza se va diversificando genéricamente a modo de road-movie con un ligero acercamiento al fantástico, todo expuesto a través de ese planteamiento que nos indica que lo aparentemente menos aquí significara forzosamente más. no ficción, este estilo naturalista que deriva en realista puede recordarnos en algo en lo relativo a sus formas y fondo dado el trazo social en el que se mueve al cine de los hermanos Dardenne o al de Ken Loach, sin embargo Eliza Hittman aplica un plus a una mirada que deviene contenida y llena de sutiles detalles en donde vuelve a reincidir en la exploración de conflictos adyacentes en la postpubertad, recurriendo en esta ocasión a aquella observación que no emite, ni siquiera lo intenta, ningún tipo de juicio de valor sobre lo que proyecta teniendo el mérito de saber trasmitir mediante la imagen y las pequeñas ramificaciones desprendidas por ellas, prodigiosa labor fotográfica a cargo de Hélène Louvart, la complejidad moral del asunto, aquí expuesto en base a diversos dilemas que quedan de alguna manera contrarrestados por la cotidianidad y afectos de dos chicas a la hora de reinterpretar de alguna manera y desde la propia necesidad ese concepto popular entendible como pasar un día “alegre” en Nueva York. Serán pues las imágenes, siempre por delante de una narrativa verbal aquí bastante esquemática y provista de diálogos mínimos, en donde se amparan la tesis de este aparente Cinéma Vérité con costuras de road movie, todo mostrado a través de una austeridad formal que anula tanto el tono sensiblero como tremendista tan habitual en este tipo de historias, siendo finalmente empático en referencia a ese concepto de la sororidad que aquí parece obviar o incluso dejar en un segundo plano el embarazo y el aborto como tesis principal del relato a favor de exponer un apoyo mutuo entre dos jóvenes mujeres a la hora de abrirse camino de la manera que sea posible en un ámbito percibido como hostil, quedando como eje central del que parte toda la historia una oscura mirada que proyecta desde la trastienda en relación a las violencias físicas y mentales ejercidas a millones de mujeres en todo el mundo.

no ficción, este estilo naturalista que deriva en realista puede recordarnos en algo en lo relativo a sus formas y fondo dado el trazo social en el que se mueve al cine de los hermanos Dardenne o al de Ken Loach, sin embargo Eliza Hittman aplica un plus a una mirada que deviene contenida y llena de sutiles detalles en donde vuelve a reincidir en la exploración de conflictos adyacentes en la postpubertad, recurriendo en esta ocasión a aquella observación que no emite, ni siquiera lo intenta, ningún tipo de juicio de valor sobre lo que proyecta teniendo el mérito de saber trasmitir mediante la imagen y las pequeñas ramificaciones desprendidas por ellas, prodigiosa labor fotográfica a cargo de Hélène Louvart, la complejidad moral del asunto, aquí expuesto en base a diversos dilemas que quedan de alguna manera contrarrestados por la cotidianidad y afectos de dos chicas a la hora de reinterpretar de alguna manera y desde la propia necesidad ese concepto popular entendible como pasar un día “alegre” en Nueva York. Serán pues las imágenes, siempre por delante de una narrativa verbal aquí bastante esquemática y provista de diálogos mínimos, en donde se amparan la tesis de este aparente Cinéma Vérité con costuras de road movie, todo mostrado a través de una austeridad formal que anula tanto el tono sensiblero como tremendista tan habitual en este tipo de historias, siendo finalmente empático en referencia a ese concepto de la sororidad que aquí parece obviar o incluso dejar en un segundo plano el embarazo y el aborto como tesis principal del relato a favor de exponer un apoyo mutuo entre dos jóvenes mujeres a la hora de abrirse camino de la manera que sea posible en un ámbito percibido como hostil, quedando como eje central del que parte toda la historia una oscura mirada que proyecta desde la trastienda en relación a las violencias físicas y mentales ejercidas a millones de mujeres en todo el mundo. Un día, la familia, los amigos, los acreedores y deudores de Yang Hua llegan uno tras otro, privándole de su última pizca de dignidad.

Un día, la familia, los amigos, los acreedores y deudores de Yang Hua llegan uno tras otro, privándole de su última pizca de dignidad. ninguno de los dos tiene permiso de residencia. Su secreto queda al descubierto el día que Ulyana es arrestada por robar. El incidente, relativamente menor, tiene consecuencias de gran alcance; no sólo se derrumban las vidas de Artem y Ulyana, sino que también se revela la implicación de Marina en toda la situación. Dividida entre la mentira, la lealtad y la pasión, la profesora decide que debe dar un paso radical.

ninguno de los dos tiene permiso de residencia. Su secreto queda al descubierto el día que Ulyana es arrestada por robar. El incidente, relativamente menor, tiene consecuencias de gran alcance; no sólo se derrumban las vidas de Artem y Ulyana, sino que también se revela la implicación de Marina en toda la situación. Dividida entre la mentira, la lealtad y la pasión, la profesora decide que debe dar un paso radical.

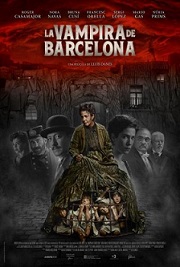

a tal respecto y centrándonos en La vampira de Barcelona el problema viene dado en la medida de que dicho esfuerzo, loable a todas luces, no termina por justificar una propuesta que termina siendo errática especialmente en lo concerniente a su narrativa. Hasta cierto punto que su director Lluís Danés provenga del ámbito teatral y televisivo no ha de ser algo negativo de serie a no ser que el film sea esclavo de ese anterior bagaje estético y visual, en tal sentido este true crime de principios de siglo peca tanto de una excesiva teatralidad escénica empeñada en mostrarnos una atmosfera laberíntica que termina por agotar al espectador como de una estética por momentos muy caprichosa, a tal respecto poco favor se hace a la película si en función de su supuesto barroquismo o expresionismo se citen de forma repetida a nombres como Fritz Lang o Robert Wiene por mucho que El gabinete del Doctor Caligari sea el leit motiv de esta edición y pueda existir una supuesta sinergia en tal sentido.

a tal respecto y centrándonos en La vampira de Barcelona el problema viene dado en la medida de que dicho esfuerzo, loable a todas luces, no termina por justificar una propuesta que termina siendo errática especialmente en lo concerniente a su narrativa. Hasta cierto punto que su director Lluís Danés provenga del ámbito teatral y televisivo no ha de ser algo negativo de serie a no ser que el film sea esclavo de ese anterior bagaje estético y visual, en tal sentido este true crime de principios de siglo peca tanto de una excesiva teatralidad escénica empeñada en mostrarnos una atmosfera laberíntica que termina por agotar al espectador como de una estética por momentos muy caprichosa, a tal respecto poco favor se hace a la película si en función de su supuesto barroquismo o expresionismo se citen de forma repetida a nombres como Fritz Lang o Robert Wiene por mucho que El gabinete del Doctor Caligari sea el leit motiv de esta edición y pueda existir una supuesta sinergia en tal sentido.

si no me falla la memoria desde su puesta de largo en 2010 con Rubber todos sus largometrajes han estado presentes en Sitges.

si no me falla la memoria desde su puesta de largo en 2010 con Rubber todos sus largometrajes han estado presentes en Sitges.

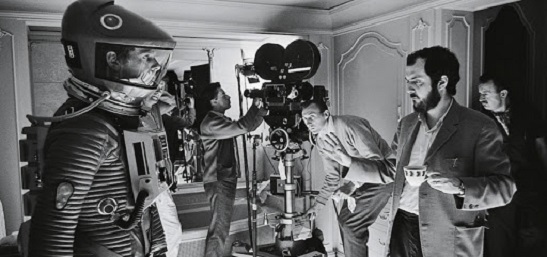

no encontrar un resquicio dentro del festival de Sitges en donde de una manera u otra no aparezca en algunos de los apartados del certamen representada la figura de Stanley Kubrick, ya sea a través del simple aniversario con respecto a algunas sus películas utilizadas a modo de leitmotiv o bien algún trabajo colindante que indague de alguna forma en la carrera del mítico realizador, a tal respecto Kubrick by Kubrick de Gregory Monro pertenece evidentemente a este segundo apartado teniendo Sitges 2020 su pequeña y habitual ración de pleitesía hacia el responsable de 2001. A estas alturas y 21 años después de su muerte no es sencillo aportar algo que resulte nuevo, o novedoso en el peor de los casos, en lo concerniente al estudio de una de las trayectorias más analizadas en la historia del cine, de la misma manera también resulta algo complicado que cualquier material adyacente al artista y su obra careza de algún tipo de interés independientemente del enfoque utilizado para la ocasión. Kubrick by Kubrick, que se aparta del tributo entendido como tal, se sitúa a medio camino de ambas aseveraciones, no es, ni lo pretende ser, un documental o estudio completo pero si completista en lo referente a estar ante un trabajo vertebrado en base a las entrevistas en formato audio que a Stanley Kubrick le hizo el crítico francés Michel Ciment. De todos es sabido la reticencia a conceder entrevistas del autor, razón de más para apreciar en su justa medida estos pequeños apéndices que arrojan algo de luz a aspectos tales como la importancia de la labor fotográfica a la hora de hacer cine o reflexiones que aunque incompletas, recordemos que estamos ante un documental de naturaleza casi episódica, nos acerca un poco más al proceso creativo de una genialidad que en según qué aspectos nos sigue aun pareciendo insondable.

no encontrar un resquicio dentro del festival de Sitges en donde de una manera u otra no aparezca en algunos de los apartados del certamen representada la figura de Stanley Kubrick, ya sea a través del simple aniversario con respecto a algunas sus películas utilizadas a modo de leitmotiv o bien algún trabajo colindante que indague de alguna forma en la carrera del mítico realizador, a tal respecto Kubrick by Kubrick de Gregory Monro pertenece evidentemente a este segundo apartado teniendo Sitges 2020 su pequeña y habitual ración de pleitesía hacia el responsable de 2001. A estas alturas y 21 años después de su muerte no es sencillo aportar algo que resulte nuevo, o novedoso en el peor de los casos, en lo concerniente al estudio de una de las trayectorias más analizadas en la historia del cine, de la misma manera también resulta algo complicado que cualquier material adyacente al artista y su obra careza de algún tipo de interés independientemente del enfoque utilizado para la ocasión. Kubrick by Kubrick, que se aparta del tributo entendido como tal, se sitúa a medio camino de ambas aseveraciones, no es, ni lo pretende ser, un documental o estudio completo pero si completista en lo referente a estar ante un trabajo vertebrado en base a las entrevistas en formato audio que a Stanley Kubrick le hizo el crítico francés Michel Ciment. De todos es sabido la reticencia a conceder entrevistas del autor, razón de más para apreciar en su justa medida estos pequeños apéndices que arrojan algo de luz a aspectos tales como la importancia de la labor fotográfica a la hora de hacer cine o reflexiones que aunque incompletas, recordemos que estamos ante un documental de naturaleza casi episódica, nos acerca un poco más al proceso creativo de una genialidad que en según qué aspectos nos sigue aun pareciendo insondable.

convertida últimamente en una especie de cajón de sastre genérico que engloba un sinfín de temáticas a cual más diversa, se presentó la interesante Spaceship Earth, dirigida por Matt Wolf, el documental parte de un generoso archivo de imágenes nunca vistas antes del interior de la llamada Biosphere 2, un proyecto de investigación de ciencia de sistemas con sede en el estado de Arizona que recreó los climas dominantes de la tierra en una escala en miniatura incluyendo una selva tropical, un desierto, llanuras diversas y una suerte de pequeño océano con arrecifes, todo ello provisto de diversos animales, aves e insectos para en teoría mantener una vida auto sostenible sin ningún tipo de injerencias provenientes del exterior, la energía solar y el gas natural proporcionaron la energía suficiente para todo ello. Financiado por el multimillonario Ed Bass y supervisado por el ecologista e ingeniero John P. Allen, el proyecto era esencialmente una especie de Arca de Noé terrestre, destinada a ayudar a los humanos a entender los beneficios de su propia ecología orgánica mientras probaban al mismo tiempo una versión artificial que podría usarse a modo de colonias para futuras colonizaciones espaciales.

convertida últimamente en una especie de cajón de sastre genérico que engloba un sinfín de temáticas a cual más diversa, se presentó la interesante Spaceship Earth, dirigida por Matt Wolf, el documental parte de un generoso archivo de imágenes nunca vistas antes del interior de la llamada Biosphere 2, un proyecto de investigación de ciencia de sistemas con sede en el estado de Arizona que recreó los climas dominantes de la tierra en una escala en miniatura incluyendo una selva tropical, un desierto, llanuras diversas y una suerte de pequeño océano con arrecifes, todo ello provisto de diversos animales, aves e insectos para en teoría mantener una vida auto sostenible sin ningún tipo de injerencias provenientes del exterior, la energía solar y el gas natural proporcionaron la energía suficiente para todo ello. Financiado por el multimillonario Ed Bass y supervisado por el ecologista e ingeniero John P. Allen, el proyecto era esencialmente una especie de Arca de Noé terrestre, destinada a ayudar a los humanos a entender los beneficios de su propia ecología orgánica mientras probaban al mismo tiempo una versión artificial que podría usarse a modo de colonias para futuras colonizaciones espaciales.

trabajo tras las cámaras del dueto compuesto por Alex Huston Fischer y Rachel Wolther fue de forma algo accidentada e inesperada protagonista de esta edición del festival al poco de comenzar al ser apartada de la sección oficial a concurso por parte de la organización al estar ya disponible a través de una plataforma digital televisiva de nuestro país, al parecer incluso un festival como el de Sitges, con cerca de cuarenta películas a competición, muchas de ellas disponibles a través de la descarga ilegal, tiene que regirse por una serie de normas, problemáticas de selección aparte Save Yourselves! se pudo ver como mal menor a modo de sesión especial. Con un planteamiento inicial que transita a modo de comedia alienígena de tono millennial el film de Alex Huston Fischer y Rachel Wolther utiliza la escusa fantástica a la hora de ofrecernos una suerte de sátira en donde se intenta exponer mediante un tono liviano la sensibilidad e indecisiones varias de toda una generación de treintañeros en base a la repetición sistemática de una serie de clichés de claro índole hypter muy habitual en estos últimos años en algunos productos colindantes con la ciencia-ficción low cost proveniente del cine independiente norteamericano, en tal sentidos los mensajes que lanza la película resultan ser tan perceptibles con respecto a sus intenciones como difusos en lo concerniente a una mirada que no termina por decantarse ni por el lado amable de la comedia ni por el tono acido referido a esas supuestas dinámicas sociales de características toxicas para con los protagonistas. Posiblemente el problema que un servidor tuvo con esta película viene en la medida de algo tan sencillo como enfrentarme a un relato en donde me resulta primordial el poder llegar a empatizar con los personajes para que de alguna manera seguirles el juego, algo que en realidad dada la repetitiva impostura de calado mumblecore de sus protagonista resulto llegar a ser todo lo contrario.

trabajo tras las cámaras del dueto compuesto por Alex Huston Fischer y Rachel Wolther fue de forma algo accidentada e inesperada protagonista de esta edición del festival al poco de comenzar al ser apartada de la sección oficial a concurso por parte de la organización al estar ya disponible a través de una plataforma digital televisiva de nuestro país, al parecer incluso un festival como el de Sitges, con cerca de cuarenta películas a competición, muchas de ellas disponibles a través de la descarga ilegal, tiene que regirse por una serie de normas, problemáticas de selección aparte Save Yourselves! se pudo ver como mal menor a modo de sesión especial. Con un planteamiento inicial que transita a modo de comedia alienígena de tono millennial el film de Alex Huston Fischer y Rachel Wolther utiliza la escusa fantástica a la hora de ofrecernos una suerte de sátira en donde se intenta exponer mediante un tono liviano la sensibilidad e indecisiones varias de toda una generación de treintañeros en base a la repetición sistemática de una serie de clichés de claro índole hypter muy habitual en estos últimos años en algunos productos colindantes con la ciencia-ficción low cost proveniente del cine independiente norteamericano, en tal sentidos los mensajes que lanza la película resultan ser tan perceptibles con respecto a sus intenciones como difusos en lo concerniente a una mirada que no termina por decantarse ni por el lado amable de la comedia ni por el tono acido referido a esas supuestas dinámicas sociales de características toxicas para con los protagonistas. Posiblemente el problema que un servidor tuvo con esta película viene en la medida de algo tan sencillo como enfrentarme a un relato en donde me resulta primordial el poder llegar a empatizar con los personajes para que de alguna manera seguirles el juego, algo que en realidad dada la repetitiva impostura de calado mumblecore de sus protagonista resulto llegar a ser todo lo contrario.

cuando han sido acusadas de abuso, abandono o negligencia con los menores. El objetivo de este juzgado declarado por la Ley es reunificar a las familias lo antes posible y del modo más seguro. La cinta se inspira en las palabras de James Baldwin: «Si uno realmente desea saber cómo se administra la justicia en un país, se acerca al desprotegido y escucha su testimonio«.

cuando han sido acusadas de abuso, abandono o negligencia con los menores. El objetivo de este juzgado declarado por la Ley es reunificar a las familias lo antes posible y del modo más seguro. La cinta se inspira en las palabras de James Baldwin: «Si uno realmente desea saber cómo se administra la justicia en un país, se acerca al desprotegido y escucha su testimonio«. Desde que a Tusker hace dos años le diagnosticaran alzheimer en su fase temprana, el tiempo que pasan juntos es lo más importante que tienen.

Desde que a Tusker hace dos años le diagnosticaran alzheimer en su fase temprana, el tiempo que pasan juntos es lo más importante que tienen. y se casan cuando ella tiene 21 años. Henrique es un oficial de la marina y se embarca en el mar durante una temporada. Beatriz queda a cargo de sus seis hijos en casa. Un día muere de forma totalmente inesperada. Su hijo mayor es Jacinto, que desde la infancia ha soñado con convertirse en un pájaro. Jacinto es el padre de la directora Catarina Vasconcelos, cuya madre también falleció cuando ella tenía 17 años. Tras su muerte, Catarina empezó a trabajar en un proyecto llamado «La metamorfosis de los pájaros«.

y se casan cuando ella tiene 21 años. Henrique es un oficial de la marina y se embarca en el mar durante una temporada. Beatriz queda a cargo de sus seis hijos en casa. Un día muere de forma totalmente inesperada. Su hijo mayor es Jacinto, que desde la infancia ha soñado con convertirse en un pájaro. Jacinto es el padre de la directora Catarina Vasconcelos, cuya madre también falleció cuando ella tenía 17 años. Tras su muerte, Catarina empezó a trabajar en un proyecto llamado «La metamorfosis de los pájaros«. que la propuesta atesore algunos momentos interesantes, serán aquellos en donde el personaje principal reinterprete de alguna manera la cruda realidad a la que está sometido en base a diversas mitologías colindantes con el relato fantástico, en esta ocasión no tanto usado como un consabido recurso evasivo ante las adversidades sino más bien expuesto a modo de visión de diversos paralelismos en base a simbologías poco dadas en el relato a ser interpretadas en lo relacionado a un futuro poco esperanzador.

que la propuesta atesore algunos momentos interesantes, serán aquellos en donde el personaje principal reinterprete de alguna manera la cruda realidad a la que está sometido en base a diversas mitologías colindantes con el relato fantástico, en esta ocasión no tanto usado como un consabido recurso evasivo ante las adversidades sino más bien expuesto a modo de visión de diversos paralelismos en base a simbologías poco dadas en el relato a ser interpretadas en lo relacionado a un futuro poco esperanzador. será a través de la unión de un tono contemplativo en lo referente a la exposición de espacios, grandes llanuras prototípicas del oeste semirural americano, y la ficción emotiva de sus personajes a través de ellos. Como en muchas de las películas vistas este año en el Zinemaldia Nomadland colinda en muchos momentos con ese tono documental tan habitual en su autora aquí abordando una nueva realidad social como es aquella en donde un tipo de nueva comunidad itinerante intenta buscar un lugar en el mundo tras verse despojado por la crisis económica que golpeó los Estados Unidos en los años 2007 y 2009 de su hasta entonces estado sedentario, de alguna manera este film, que encumbra de forma definitiva la carrera de Chloé Zhao, trata básicamente de huidas, de viajes a ninguna parte, tanto a un nivel mental como físico, y lo hace a través de una herramienta narrativa tan intrínseco dentro de la cultura yanqui como es la carretera y la vida nómada como solución a la marginalidad en donde el concepto de viaje no ha de significar forzosamente una huida hacia delante sino una especie entrada a un nuevo estatus social con todo lo ello puede conllevar.

será a través de la unión de un tono contemplativo en lo referente a la exposición de espacios, grandes llanuras prototípicas del oeste semirural americano, y la ficción emotiva de sus personajes a través de ellos. Como en muchas de las películas vistas este año en el Zinemaldia Nomadland colinda en muchos momentos con ese tono documental tan habitual en su autora aquí abordando una nueva realidad social como es aquella en donde un tipo de nueva comunidad itinerante intenta buscar un lugar en el mundo tras verse despojado por la crisis económica que golpeó los Estados Unidos en los años 2007 y 2009 de su hasta entonces estado sedentario, de alguna manera este film, que encumbra de forma definitiva la carrera de Chloé Zhao, trata básicamente de huidas, de viajes a ninguna parte, tanto a un nivel mental como físico, y lo hace a través de una herramienta narrativa tan intrínseco dentro de la cultura yanqui como es la carretera y la vida nómada como solución a la marginalidad en donde el concepto de viaje no ha de significar forzosamente una huida hacia delante sino una especie entrada a un nuevo estatus social con todo lo ello puede conllevar. El fantástico como refugio

El fantástico como refugio

conocidos como Promoción fantasma, Anacleto: Agente secreto o la reciente adaptación a la gran pantalla de Superlópez también presente en Sitges hace un par de años, posiblemente con Malnazidos consiga realizar su trabajo más logrado hasta fecha de hoy, film que funciona a modo de un entretenimiento bastante digno en base a la hibridación de géneros en principio tan antagónicos como pueden ser el bélico y el fantástico añadiendo un tercer componente a la ecuación como es la comedia, a tal respecto no es fácil conseguir un equilibrio de temáticas diversas que no termine por desvariar ante tal amalgama genérica, Malnazidos en parte sale bastante bien parada de tal empresa siendo un disfrutable producto que lejos de intentar inventar nada nuevo rentabiliza al máximo sus recursos a través de una historia que sabe controlar ese tono liviano con apuntes de comedia, bastante más acentuado que en la novela, sin dejar que ello desvirtué el contexto histórico en el que se desarrolla.

conocidos como Promoción fantasma, Anacleto: Agente secreto o la reciente adaptación a la gran pantalla de Superlópez también presente en Sitges hace un par de años, posiblemente con Malnazidos consiga realizar su trabajo más logrado hasta fecha de hoy, film que funciona a modo de un entretenimiento bastante digno en base a la hibridación de géneros en principio tan antagónicos como pueden ser el bélico y el fantástico añadiendo un tercer componente a la ecuación como es la comedia, a tal respecto no es fácil conseguir un equilibrio de temáticas diversas que no termine por desvariar ante tal amalgama genérica, Malnazidos en parte sale bastante bien parada de tal empresa siendo un disfrutable producto que lejos de intentar inventar nada nuevo rentabiliza al máximo sus recursos a través de una historia que sabe controlar ese tono liviano con apuntes de comedia, bastante más acentuado que en la novela, sin dejar que ello desvirtué el contexto histórico en el que se desarrolla.

aseveraciones poco dadas al debate está a la orden del día, víctima de esta algo adocenada coyuntura actual parece encontrarse un director como Adam Egypt Mortimer su debut en el cine con la muy funcional serie B Some Kind of Hate paso bastante desapercibida, posiblemente de una manera justa, sin embargo fue con esa muy discutible reinterpretación del doble maligno que es Daniel Isn’t Real en donde se labro un más que cuestionable prestigio dentro de un determinado circulo de aficionados al fantástico.

aseveraciones poco dadas al debate está a la orden del día, víctima de esta algo adocenada coyuntura actual parece encontrarse un director como Adam Egypt Mortimer su debut en el cine con la muy funcional serie B Some Kind of Hate paso bastante desapercibida, posiblemente de una manera justa, sin embargo fue con esa muy discutible reinterpretación del doble maligno que es Daniel Isn’t Real en donde se labro un más que cuestionable prestigio dentro de un determinado circulo de aficionados al fantástico.