Dragged Across Concrete

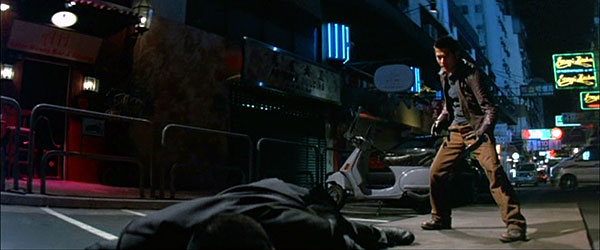

Dos policías, uno veterano (Gibson) y el otro, más joven y volátil (Vaughn), se encuentran suspendidos cuando un vídeo de sus duras tácticas se convierte en la noticia del día en los medios de comunicación.

Si hay un autor contemporáneo que se toma su tiempo, y no solo en referencia a la duración de sus películas, a la hora de una evolucionar y depurar un estilo cinematográfico concreto ese es sin lugar a dudas el norteamericano S. Craig Zahler, pese a realizar sendos trabajos tras las cámaras en los dos últimos años este parece tener bastante claro hacia dónde dirigir su mirada y en cómo hacerlo, pero lo más importante es que parece no tener ninguna prisa en llegar a un hipotético destino, Dragged Across Concrete como en sus anteriores dos films es un inequívoco ejercicio de género en base a esos relatos que se cuecen a fuego lento, un trabajo que deja meridianamente claro por si alguien lo dudaba una identidad autoral que deviene hoy en día como intransferible.

A tal respecto S. Craig Zahler con esta nueva muestra de esa hibridación entre lo autoral y la serie B nos deja bien claro que lo suyo es el referente expuesto siempre como primera opción, aquí más depurado en lo formal que sus anteriores Bone Tomahawk y Brawl in Cell Block 99, algo que de alguna manera era solo cuestión de tiempo el que adecuara y puliera formas a su narrativa, uno viendo este drama criminal de duros policías de códigos morales rígidos aunque no en lo relativo al proceder de sus formas que es Dragged Across Concrete tiene la sensación de estar ante la película que de alguna manera nunca se atrevió a rodar Quentin Tarantino, en este sentido el film, con evidentes reminiscencias a la buddy movie de manual, muestra en ocasiones una especie de supuesta deuda referencial al recurrir de forma algo forzada a una cierta verborrea Tarantiniana en lo concerniente a sus diálogos. S. Craig Zahler en Dragged Across Concrete nos cuenta una historia de dos policías corruptos pero íntegros, esto no deja de ser toda una declaración de intereses por parte del realizador estadounidense en lo referente a como desde el concepto de un cine pretérito que mira sin aspavientos al thriller policíaco de los años 70 logra reconstruirlo en base a su habitual suspensión de tiempos, en este sentido Dragged Across Concrete sigue teniendo alguna que otra arista por pulir, como película en donde está claro que el guionista siempre se sitúa por delante del directos hay subtramas argumentales que sobran y que impiden centrarse en el núcleo principal, poca cosa en definitiva para un tipo de cine de personalidad muy marcada que en los tiempos que corren ha de ser valorado en su justa y siempre muy agradecida medida.

de códigos morales rígidos aunque no en lo relativo al proceder de sus formas que es Dragged Across Concrete tiene la sensación de estar ante la película que de alguna manera nunca se atrevió a rodar Quentin Tarantino, en este sentido el film, con evidentes reminiscencias a la buddy movie de manual, muestra en ocasiones una especie de supuesta deuda referencial al recurrir de forma algo forzada a una cierta verborrea Tarantiniana en lo concerniente a sus diálogos. S. Craig Zahler en Dragged Across Concrete nos cuenta una historia de dos policías corruptos pero íntegros, esto no deja de ser toda una declaración de intereses por parte del realizador estadounidense en lo referente a como desde el concepto de un cine pretérito que mira sin aspavientos al thriller policíaco de los años 70 logra reconstruirlo en base a su habitual suspensión de tiempos, en este sentido Dragged Across Concrete sigue teniendo alguna que otra arista por pulir, como película en donde está claro que el guionista siempre se sitúa por delante del directos hay subtramas argumentales que sobran y que impiden centrarse en el núcleo principal, poca cosa en definitiva para un tipo de cine de personalidad muy marcada que en los tiempos que corren ha de ser valorado en su justa y siempre muy agradecida medida.

Valoración 0/5: 4

Tumbbad

India, siglo XIX. En las afueras de Tumbbad vive Vinayak, hijo bastardo del jefe del pueblo, obsesionado con un tesoro ancestral. Sospecha que el secreto del tesoro lo conoce su bisabuela, una bruja maldita que lleva siglos dormida. Cuando se acerca a ella se topa con el guardián del tesoro, un malvado dios caído. Lo que empieza con unas pocas monedas de oro se convierte en un ansia que dura décadas. La avaricia de Vinayak sigue creciendo hasta que desata el mayor secreto de todos, que es incluso más valioso que el propio tesoro.

Si hace bien poco hablábamos de lo inusual y complicado que puede resultar hoy en día que una película te pueda llegar a sorprender en todos sus niveles en lo concerniente a su visionado en festivales de cine con referencia a la modesta pero efectiva The Head, la cinta India Tumbbad podría considerase por lo que respecta a un servidor como la auténtica sorpresa a un nivel positivo vista este año en Sitges, una película que alejada conscientemente de los cánones habituales del cine proveniente de esas latitudes mezcla de forma tan notable como lúdica el terror folklórico y la fábula moral, todo un descubrimiento.

Lo bueno de esta curiosa película que ya venía precedida de buenas críticas tras su pase en la Semana de la Crítica de la pasada Mostra de Venecia es que pese a no indagar en ningún momento en los cánones que fundamentan el cine manufacturado de Bollywood está en ningún momento renuncia a su estructura de cine popular, pilar básico en dicho cine, en este sentido el poderoso debut tras las cámaras del dúo formado por Rahil Barve y Adesh Prasad no se ampara en lo estrictamente autoral a la hora de explicarnos y definir su particular estatus a través de un relato de claras consonancias fabularías que transita por un pervertido cine de aventuras en apariencia familiar, solo en una primera instancia pues más adelante somos testigos como este bajo la apariencia de un exótico cuento sobrenatural que conforme avanza narrativamente a través de sus tres actos se va bifurcando a la hora de abordar cuestiones tales como el rigor histórico/político de una determinada época o el posicionamiento totalmente subordinado de la mujer en el universo que nos presenta una historia que da la impresión de darse de bruces en todo momento en lo concerniente al conflicto existente entre la tradición y el modernismo, aunque posiblemente lo que orbite en todo momento por esta fascinante Tumbbad es su indagación moral acerca de cómo la avaricia y la falta de principios no trae nada bueno, para más inri el despliegue de efectos visuales orquestados para la ocasión aparte de estar perfectamente cohesionado a la historia no le hace ascos a ninguna producción media alta proveniente del actual Hollywood. Tumbbad termina siendo un gran y muy gratificante espectáculo a modo de terrorífico cuento de tono mitológico con trasfondo de moraleja, un film que ojala pueda trascender más allá del visionado en el circuito de festivales, la película bien lo vale.

fabularías que transita por un pervertido cine de aventuras en apariencia familiar, solo en una primera instancia pues más adelante somos testigos como este bajo la apariencia de un exótico cuento sobrenatural que conforme avanza narrativamente a través de sus tres actos se va bifurcando a la hora de abordar cuestiones tales como el rigor histórico/político de una determinada época o el posicionamiento totalmente subordinado de la mujer en el universo que nos presenta una historia que da la impresión de darse de bruces en todo momento en lo concerniente al conflicto existente entre la tradición y el modernismo, aunque posiblemente lo que orbite en todo momento por esta fascinante Tumbbad es su indagación moral acerca de cómo la avaricia y la falta de principios no trae nada bueno, para más inri el despliegue de efectos visuales orquestados para la ocasión aparte de estar perfectamente cohesionado a la historia no le hace ascos a ninguna producción media alta proveniente del actual Hollywood. Tumbbad termina siendo un gran y muy gratificante espectáculo a modo de terrorífico cuento de tono mitológico con trasfondo de moraleja, un film que ojala pueda trascender más allá del visionado en el circuito de festivales, la película bien lo vale.

Valoración 0/5: 4

Fugue

Alicja no sabe cómo ha perdido la memoria. En dos años, consigue construir una vida nueva e independiente de casa. No quiere recordar el pasado. Pero, cuando su familia la encuentra, es forzada a encajar en los roles de madre, hija y mujer, rodeada de lo que parecen completos desconocidos.

Tras su paso por la Semana de la Crítica del pasado festival de Cannes había mucha curiosidad por comprobar que iba de dar de sí el nuevo trabajo tras las cámaras de la realizadora de origen polaco Agnieszka Smoczynska tras ese notable relato extravagante e inclasificable de iniciación sexual en forma de musical de terror que es The Lure, en Fugue asistimos a un cambio de registro bastante significativo y por momentos algo abrupto con referencia a su anterior película básicamente en lo concerniente a sus formas, en el asistimos a un drama acerca de la identidad, o más bien a la ausencia de esta, en este sentido nos encontramos ante un film áspero y por momentos rocoso en su narrativa, en cierta manera en las antípodas de lo que se nos mostraba en The Lure. La fuga disociativa al que hace referencia el título actúa en la protagonista a modo de continua extrañeza en lo referente a volver a adoptar un rol  que con anterioridad por lo visto ya había desempeñado, esa antigua vida se intuye a través de las pocas pistan que nos dan de ella como poco halagüeña, o al menos desde el punto de vista del nuevo rol asumido por el personaje, es esa la sensación que percibimos al igual que la protagonista principal, una meritoria Gabriela Muskala. Película de una tesis en principio simple pero no exenta de riesgos formales en referencia al estudio de supuestas psicologías oscuras, Fugue que solo recurre al fantástico a través de escuetas ensoñaciones da la impresión de ampararse en todo momento a través de la alegoría o la metáfora en lo concerniente a un supuesto estado mental de muchas mujeres en la Polonia de hoy en día, para ello Agnieszka Smoczynska plantea Fugue casi a modo de una película de terror especialmente a través de una atmosfera que es mostrada como opresiva y asfixiante, el destino final siempre se prevé como el de la autorrealización pero si hay una tendencia que circunvala en todo momento esta película de características un tanto herméticas en sus formas es el de un continuo incómodo, un incómodo derivado de la extrañeza a veces mostrado de forma acertada en su definición estrictamente dramática, no tanto en lo referente a lo confuso que puede parecer por momentos su narrativa.

que con anterioridad por lo visto ya había desempeñado, esa antigua vida se intuye a través de las pocas pistan que nos dan de ella como poco halagüeña, o al menos desde el punto de vista del nuevo rol asumido por el personaje, es esa la sensación que percibimos al igual que la protagonista principal, una meritoria Gabriela Muskala. Película de una tesis en principio simple pero no exenta de riesgos formales en referencia al estudio de supuestas psicologías oscuras, Fugue que solo recurre al fantástico a través de escuetas ensoñaciones da la impresión de ampararse en todo momento a través de la alegoría o la metáfora en lo concerniente a un supuesto estado mental de muchas mujeres en la Polonia de hoy en día, para ello Agnieszka Smoczynska plantea Fugue casi a modo de una película de terror especialmente a través de una atmosfera que es mostrada como opresiva y asfixiante, el destino final siempre se prevé como el de la autorrealización pero si hay una tendencia que circunvala en todo momento esta película de características un tanto herméticas en sus formas es el de un continuo incómodo, un incómodo derivado de la extrañeza a veces mostrado de forma acertada en su definición estrictamente dramática, no tanto en lo referente a lo confuso que puede parecer por momentos su narrativa.

Valoración 0/5: 2’5

Blue Velvet Revisited

En 1985, Peter Braatz era un joven fotógrafo y estudiante de cine alemán que logró autorización para documentar en super 8 el rodaje de una pequeña película independiente llamada Terciopelo azul. Tres décadas después, el director ha recuperado todo ese material, confeccionando con él una suerte de making of, entre el ensayo fílmico y la ensoñación, navegando los entresijos de la obra maestra de David Lynch.

Una de las sorpresas más agradables vividas este año en Sitges fue el cambio de rumbo con respecto a los últimos años en la orientación de la sección Seven Chances, recordemos que esta no deja de ser un apartado algo independiente del festival al estar gestionada en lo referente a su programación por la Associació Catalana de Crítics y Escriptors Cinematogràfics, Seven Chances como sección vio la luz en el año 1993, en ella siete películas eran escogidas por siete críticos, esta deberían tener la particularidad de no estar sujeta a un próximo estreno comercial (eran otros tiempos) y no tener una antigüedad de producción de más de dos años con respecto a la fecha de exhibición en el festival, ni que decir tiene que con el paso del tiempo la sección al igual que otras muchas del certamen ha ido derivando en una especie de cajón de sastre en donde era difícil el percibir la auténtica naturaleza de su creación, esta no era otra que la de descubrir, reivindicar o dar una oportunidad de visionado a algo que hasta ahora por un motivo u otro había permanecido oculto.

oculto.

En esta edición ese espíritu se recuperó de alguna manera con una selección que pese a su diversidad temática aposto por dar oportunidad a visionados que fuera del ámbito festivalero devienen como ciertamente complicados, Blue Velvet Revisited viene a cumplir dicho tratado casi a la perfección, realizado en 2016 el film del alemán Peter Braatz no puede considerarse como un documental al uso, tampoco un mero making of acerca de un rodaje, es algo que en teoría se aparta de dichos cánones, el film transita a su manera a través de una rememoración provista de un abundante material visual y sonoro deviniendo como una aproximación a la creación de un determinado universo de cual el propio Peter Braatz tuvo el honor de participar, Blue Velvet Revisited, en donde la falta de testimonios y análisis es sustituido por una especie de evocación imaginaria tiene el añadido de parecer estar transitando en todo momento a través de una suerte de ensoñación de un tono muy lynchiano que parece hecha a medida a la hora de mostrarnos esa fascinante construcción cinematográfica que es Blue Velvet .

Valoración 0/5: 3’5

Lords of Chaos

Lords of Chaos cuenta la rocambolesca historia de Mayhem tras la muerte de “Dead”, uno de sus miembros; fue entonces que la relación entre el bajista Varg Vikernes y su líder Euronymous derivó en la quema de algunas iglesias y en un auténtico baño de sangre.

La nueva película del realizador sueco Jonas Åkerlund venía con la etiqueta de ser posiblemente una de las películas shock de este festival de Sitges, el material del que parte daba para ello, la oscura historia del grupo de black metal noruego Mayhem contada a modo de crónica negra basada en hechos reales, Lords of Chaos que nos traslada a la Noruega de los años 80 más que transitar a través de un biopic musical al uso deviene como uno más centrado en lo personal y en unos actos concretos aunque todos ellos desarrollados de una forma algo irregular.

Lords of Chaos de alguna manera es consecuente con lo que cuenta solo a medias, otra cuestión seria discernir si este es el camino apropiado a la hora de relatar unos hechos, en este sentido el film del responsable de Rammstein: Paris da cierta sensación de quedarse en tierra de nadie, por un lado tenemos el trazo más interesante en apariencia, al menos para un servidor, el que está relacionado con ese supuesto estudio de la alienación de mentes débiles expuestas a un ambiente digamos toxico, en este aspecto como  retrato psicológico a modo de crónica social da la impresión por momentos de ser demasiado difusa en contenidos, en ningún momento de la película hay una visión neutra de los acontecimientos que va narrando uno de sus protagonistas al más puro estilo Sunset Boulevard, un desarrollo que termina dando la sensación de estar demasiado enclaustrada dentro de sus propios personajes, en este sentido Lords of Chaos como híbrido de biopic y horror real genera algunas dudas con respecto a su supuesta veracidad, o la de su supuesta interpretación como tal, tener el estribillo de basado en hechos reales no es tarea fácil en la medida de desarrollar una narrativa que resulte veraz y coherente, que el film ubicado en la Noruega de los 80 este hablado en su práctica totalidad en ingles tampoco ayuda a ello, por el contrario como hábil relato que transita a través un ácido sentido del humor en referencia a la crudeza de su violencia tiene una razón de ser muy a tener en cuenta, lástima que la perspectiva sociológica sobre chicos que quieren rebelarse sin saber muy bien de qué y por qué quede expuesta de forma muy esquemática.

retrato psicológico a modo de crónica social da la impresión por momentos de ser demasiado difusa en contenidos, en ningún momento de la película hay una visión neutra de los acontecimientos que va narrando uno de sus protagonistas al más puro estilo Sunset Boulevard, un desarrollo que termina dando la sensación de estar demasiado enclaustrada dentro de sus propios personajes, en este sentido Lords of Chaos como híbrido de biopic y horror real genera algunas dudas con respecto a su supuesta veracidad, o la de su supuesta interpretación como tal, tener el estribillo de basado en hechos reales no es tarea fácil en la medida de desarrollar una narrativa que resulte veraz y coherente, que el film ubicado en la Noruega de los 80 este hablado en su práctica totalidad en ingles tampoco ayuda a ello, por el contrario como hábil relato que transita a través un ácido sentido del humor en referencia a la crudeza de su violencia tiene una razón de ser muy a tener en cuenta, lástima que la perspectiva sociológica sobre chicos que quieren rebelarse sin saber muy bien de qué y por qué quede expuesta de forma muy esquemática.

Valoración 0/5: 3

en lo concerniente a indagar en los instintos más bajos del ser humano, no solo en lo concerniente a ese protagonista principal interpretado con solvencia por parte de Guillermo Francella sino también el referido a su entorno, el familiar, el requerido por la urgencia, en donde atisbamos una encarnizada lucha de clases y el social, con una nada disimulada critica al sistema sanitario argentino que podría actualmente explayarse perfectamente al de otros países, en este sentido la síntesis argumental planteada en Animal puede parecer algo sencilla y simple, no tanto en referencia a las resonancias que expande, exponer a un hombre común a una situación límite y como ese supuesto sacrificio que está dispuesto a realizar llega a estar justificado o no, a partir de aquí entra el juego existencial de egoísmos varios que deriva en una continua imprevisibilidad por parte de los protagonista de una historia que aparte de oscura termina pareciendo desagradable sin recurrir a lo explicito, posiblemente a su final le falte algo de credibilidad en referencia a su planteamiento algo que termina de empañar de forma algo leve un film que en todo momento transita con buen tacto a través de la supuesta ambigüedad lanzada por sus propias interrogantes.

en lo concerniente a indagar en los instintos más bajos del ser humano, no solo en lo concerniente a ese protagonista principal interpretado con solvencia por parte de Guillermo Francella sino también el referido a su entorno, el familiar, el requerido por la urgencia, en donde atisbamos una encarnizada lucha de clases y el social, con una nada disimulada critica al sistema sanitario argentino que podría actualmente explayarse perfectamente al de otros países, en este sentido la síntesis argumental planteada en Animal puede parecer algo sencilla y simple, no tanto en referencia a las resonancias que expande, exponer a un hombre común a una situación límite y como ese supuesto sacrificio que está dispuesto a realizar llega a estar justificado o no, a partir de aquí entra el juego existencial de egoísmos varios que deriva en una continua imprevisibilidad por parte de los protagonista de una historia que aparte de oscura termina pareciendo desagradable sin recurrir a lo explicito, posiblemente a su final le falte algo de credibilidad en referencia a su planteamiento algo que termina de empañar de forma algo leve un film que en todo momento transita con buen tacto a través de la supuesta ambigüedad lanzada por sus propias interrogantes.

autodestructivo que a ojos del resto de los mortales pueden parecer atrocidades, uno tiene la sensación de que a Lars Von Trier le ha salido un relato más serio y en parte trascendental de lo que él hubiera pretendido en un inicio, ese supuesto y poco reconocible humor negro queda en parte dilapidado en base a una cierta socarronería de lo supuestamente explícito en referencia a la recreación de forma algo sistemática de la violencia infligida a las víctimas. Al igual que el Maniac de William Lustig (en el que nos detendremos próximamente tras su excelso pase en esta misma edición en una versión restaurada en 4K) o el Henry: Portrait of a Serial Killer de John McNaughton estamos ante una película contada desde la propia problemática, narrada desde dentro, o sea desde la mirada del asesino, pero a diferencia de estas ese ejercicio de metacine en referencia a cierta angustia existencia que es The House That Jack Built hace de dicho discurso como algo propio, consistente y evidentemente narcisista, de hecho este no deja de ser una confesión dialogada tanto en primera persona como con la ayuda de esa voz de la conciencia presentada bajos los rasgos de Bruno Ganz y expuesta a modo de descenso a un infierno que en su parte final nos remite de forma meridiana clara a La divina comedia de Dante, deviniendo como una muestra más, y ya van unas cuantas, de la innegable pericia autoral de unos de los indiscutibles genios cinematográficos que nos ha dado el cine en estas ultima décadas.

autodestructivo que a ojos del resto de los mortales pueden parecer atrocidades, uno tiene la sensación de que a Lars Von Trier le ha salido un relato más serio y en parte trascendental de lo que él hubiera pretendido en un inicio, ese supuesto y poco reconocible humor negro queda en parte dilapidado en base a una cierta socarronería de lo supuestamente explícito en referencia a la recreación de forma algo sistemática de la violencia infligida a las víctimas. Al igual que el Maniac de William Lustig (en el que nos detendremos próximamente tras su excelso pase en esta misma edición en una versión restaurada en 4K) o el Henry: Portrait of a Serial Killer de John McNaughton estamos ante una película contada desde la propia problemática, narrada desde dentro, o sea desde la mirada del asesino, pero a diferencia de estas ese ejercicio de metacine en referencia a cierta angustia existencia que es The House That Jack Built hace de dicho discurso como algo propio, consistente y evidentemente narcisista, de hecho este no deja de ser una confesión dialogada tanto en primera persona como con la ayuda de esa voz de la conciencia presentada bajos los rasgos de Bruno Ganz y expuesta a modo de descenso a un infierno que en su parte final nos remite de forma meridiana clara a La divina comedia de Dante, deviniendo como una muestra más, y ya van unas cuantas, de la innegable pericia autoral de unos de los indiscutibles genios cinematográficos que nos ha dado el cine en estas ultima décadas.

narrativo de unos personajes que parecen no estar a la altura del entramado técnico orquestado para la ocasión, no deja de ser un contrasentido que el guion escrito por Mike Makowsky no termine de estar consensuado a una premisa que en su inicio da la sensación de estar planteada de una forma inteligente, esta no deja de ser un tratado acerca de la sociabilidad como ente toxico que una sociedad venidera que parece haber adoptado de una pretérita, al igual que un Robinson Crusoe ubicado en un futuro distópico en donde la soledad autoimpuesta como medida del sufrimiento interno parece ser la única solución viable a la hora de apartarse de imposturas sociedades recién creadas. I Think We’re Alone Now juega su principal baza a través de la exploración psicológica de sus personajes, quizás mostrada de forma algo abrupta en referencia a la falta de sutileza antes mencionada, en este sentido su resolución final deviene como algo torpe al no manejar los tiempos narrativos de una forma algo más adecuada, ese clímax final de alguna manera traiciona la esencia que hasta ese momento habíamos atisbado, unas reflexiones las planteadas que aunque poco profundas en su desarrollo al menos intentaban el ofrecer una visión algo alternativa y no al uso de lo apocalíptico en el cine.

narrativo de unos personajes que parecen no estar a la altura del entramado técnico orquestado para la ocasión, no deja de ser un contrasentido que el guion escrito por Mike Makowsky no termine de estar consensuado a una premisa que en su inicio da la sensación de estar planteada de una forma inteligente, esta no deja de ser un tratado acerca de la sociabilidad como ente toxico que una sociedad venidera que parece haber adoptado de una pretérita, al igual que un Robinson Crusoe ubicado en un futuro distópico en donde la soledad autoimpuesta como medida del sufrimiento interno parece ser la única solución viable a la hora de apartarse de imposturas sociedades recién creadas. I Think We’re Alone Now juega su principal baza a través de la exploración psicológica de sus personajes, quizás mostrada de forma algo abrupta en referencia a la falta de sutileza antes mencionada, en este sentido su resolución final deviene como algo torpe al no manejar los tiempos narrativos de una forma algo más adecuada, ese clímax final de alguna manera traiciona la esencia que hasta ese momento habíamos atisbado, unas reflexiones las planteadas que aunque poco profundas en su desarrollo al menos intentaban el ofrecer una visión algo alternativa y no al uso de lo apocalíptico en el cine.

en este caso la cuarta entrega de la saga denominada como Los casos del Departamento Q del novelista Jussi Adler-Olsen. He de reconocer que me cuesta bastante el desgranar con algo de ecuanimidad un producto de semejante características, en este se percibe una cartografía casi de manual y de piloto automático en referencia a su desarrollo, un film de agradable visionado pero totalmente intrascendente a la hora de ir algo más allá de sus propios postulados, en este sentido su función de thriller rutinario resulta efectivo, se agradece en su trama alguna que otra derivación hacia lo macabro, ese inequívoco gusto por la morbidez en los asesinatos que son investigados no dejan de ser un activo en esta clase de películas, lástima que en todo lo demás no se atisbe nada nuevo en el horizonte, personajes excesivamente estereotípicos, indagaciones históricas que quedan muy en la superficie o cierta pretensión de querer ser más de lo que en realidad es son solo algunos de los males endémicos de un tipo de cine tan detectable y resultón en referencia a su consumo como extremadamente liso en lo concerniente a todo lo demás que precisamente no es poco.

en este caso la cuarta entrega de la saga denominada como Los casos del Departamento Q del novelista Jussi Adler-Olsen. He de reconocer que me cuesta bastante el desgranar con algo de ecuanimidad un producto de semejante características, en este se percibe una cartografía casi de manual y de piloto automático en referencia a su desarrollo, un film de agradable visionado pero totalmente intrascendente a la hora de ir algo más allá de sus propios postulados, en este sentido su función de thriller rutinario resulta efectivo, se agradece en su trama alguna que otra derivación hacia lo macabro, ese inequívoco gusto por la morbidez en los asesinatos que son investigados no dejan de ser un activo en esta clase de películas, lástima que en todo lo demás no se atisbe nada nuevo en el horizonte, personajes excesivamente estereotípicos, indagaciones históricas que quedan muy en la superficie o cierta pretensión de querer ser más de lo que en realidad es son solo algunos de los males endémicos de un tipo de cine tan detectable y resultón en referencia a su consumo como extremadamente liso en lo concerniente a todo lo demás que precisamente no es poco.

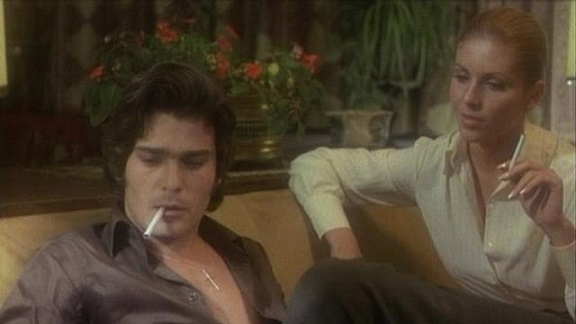

en el verano de 1979 parte de una inequívoca estética setentera en donde el exceso estilístico asoma a cada nueva secuencia de su metraje, plagada con colores saturados meticulosamente iluminados el film coquetea con derivaciones propias del giallo, slasher y el porno a través de una mirada desprejuiciada y en ocasiones chillona y casi de contornos camp, en este aspecto hay quien podría asegurar que estamos ante la película que Pedro Almodóvar no se atrevió a rodar en su día, lo que parece claro es que Un couteau dans le coeur es toda una agradable rara avis en el actual panorama genérico europeo no destinada a todos los paladares, plagada de metanarrativas al igual que algunos de los trabajos orquestados por Hélène Cattet y Bruno Forzani, un film en definitiva que lejos de la referencia o el homenaje al uso demuestra tener una vida propia a través de un trabajo que deviene como casi artesanal en su aplicación, de esas películas que para lo bueno y también lo malo no te ofrece medias tintas en lo concerniente a una manifiesta particularidad que puede derivarla con los años en una pieza de culto ha redescubrir, en este sentido el tiempo dictara sentencia a tal respecto.

en el verano de 1979 parte de una inequívoca estética setentera en donde el exceso estilístico asoma a cada nueva secuencia de su metraje, plagada con colores saturados meticulosamente iluminados el film coquetea con derivaciones propias del giallo, slasher y el porno a través de una mirada desprejuiciada y en ocasiones chillona y casi de contornos camp, en este aspecto hay quien podría asegurar que estamos ante la película que Pedro Almodóvar no se atrevió a rodar en su día, lo que parece claro es que Un couteau dans le coeur es toda una agradable rara avis en el actual panorama genérico europeo no destinada a todos los paladares, plagada de metanarrativas al igual que algunos de los trabajos orquestados por Hélène Cattet y Bruno Forzani, un film en definitiva que lejos de la referencia o el homenaje al uso demuestra tener una vida propia a través de un trabajo que deviene como casi artesanal en su aplicación, de esas películas que para lo bueno y también lo malo no te ofrece medias tintas en lo concerniente a una manifiesta particularidad que puede derivarla con los años en una pieza de culto ha redescubrir, en este sentido el tiempo dictara sentencia a tal respecto.

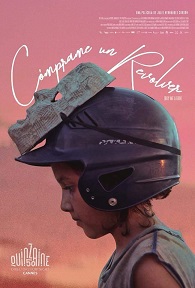

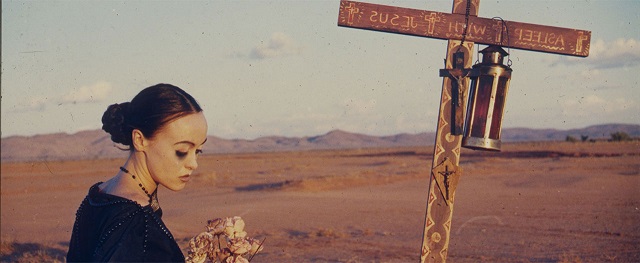

percibimos o logramos intuir una realidad que de alguna manera nos es latente, un México dominado por los narcos y que está perdiendo un número considerable de habitantes a causa de la continua desaparición de las mujeres, estas como bien preciado y dada sus escases son objeto de búsqueda y codicia, un padre intenta hacer pasar a su pequeña hija por varón ante el peligro que supone que descubran su auténtica condición, será a través de ella en donde atisbemos dos mundos bien diferenciados en el relato, el adulto como un fiel reflejo de la destrucción o desazonada radiografía del presente y el infantil, de un tono mucho más contemplativo y por ende derivativo en lo referente a su condición genérica, expuesto a modo de fábula que intenta reinventar nuevos códigos de supervivencia a la hora de asegurarse una existencia que en la actualidad del relato deviene como ciertamente complicada. A su particular manera y lejos de convencionalismos al uso Cómprame un revólver guiada a través de la supuesta lógica de sus desoladoras pesadillas nos viene a contar la historia de un debacle que esperemos no se llegue a materializar.

percibimos o logramos intuir una realidad que de alguna manera nos es latente, un México dominado por los narcos y que está perdiendo un número considerable de habitantes a causa de la continua desaparición de las mujeres, estas como bien preciado y dada sus escases son objeto de búsqueda y codicia, un padre intenta hacer pasar a su pequeña hija por varón ante el peligro que supone que descubran su auténtica condición, será a través de ella en donde atisbemos dos mundos bien diferenciados en el relato, el adulto como un fiel reflejo de la destrucción o desazonada radiografía del presente y el infantil, de un tono mucho más contemplativo y por ende derivativo en lo referente a su condición genérica, expuesto a modo de fábula que intenta reinventar nuevos códigos de supervivencia a la hora de asegurarse una existencia que en la actualidad del relato deviene como ciertamente complicada. A su particular manera y lejos de convencionalismos al uso Cómprame un revólver guiada a través de la supuesta lógica de sus desoladoras pesadillas nos viene a contar la historia de un debacle que esperemos no se llegue a materializar.

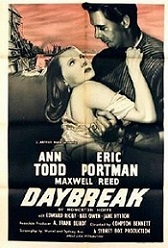

Por un lado la adaptación de la comedia teatral 29 Acacia Avenue (1945) en donde un artesano contrastado como Henry Cass se ponía tras las cámaras, en el asistimos a un curioso juego de roles en referencia a parejas familiares, a veces expuesto a través de un inconfundible tono moralizante, centralizada en los Robinson, una acomodada pareja británica de mediana edad que tienen previsto pasar sus vacaciones en un crucero por el Mediterráneo. Cuando sus hijos se niegan a acompañarlos, deciden ir a una playa británica volviendo antes de lo esperado y encontrando a su hija viviendo una especie de «matrimonio de prueba» junto a su prometido y a su hijo teniendo una aventura romántica con una mujer casada, esta comedia amable de inequívoco tono familiar no deja de ser una especie de encargo de un inicio, aquí a modo de adaptación de un texto por parte de la actriz Mabel Constanduros que según palabras de la propia Muriel Box no necesitaba de demasiados arreglos. Tres años más tarde en Daybreak (1948) con dirección a cargo de Compton Bennett, película mutilada de forma drástica por la censura en su día, cambiamos completamente de registro al contarnos un relato de unas claras connotaciones sobre relaciones toxicas a través de un tono mucho

Por un lado la adaptación de la comedia teatral 29 Acacia Avenue (1945) en donde un artesano contrastado como Henry Cass se ponía tras las cámaras, en el asistimos a un curioso juego de roles en referencia a parejas familiares, a veces expuesto a través de un inconfundible tono moralizante, centralizada en los Robinson, una acomodada pareja británica de mediana edad que tienen previsto pasar sus vacaciones en un crucero por el Mediterráneo. Cuando sus hijos se niegan a acompañarlos, deciden ir a una playa británica volviendo antes de lo esperado y encontrando a su hija viviendo una especie de «matrimonio de prueba» junto a su prometido y a su hijo teniendo una aventura romántica con una mujer casada, esta comedia amable de inequívoco tono familiar no deja de ser una especie de encargo de un inicio, aquí a modo de adaptación de un texto por parte de la actriz Mabel Constanduros que según palabras de la propia Muriel Box no necesitaba de demasiados arreglos. Tres años más tarde en Daybreak (1948) con dirección a cargo de Compton Bennett, película mutilada de forma drástica por la censura en su día, cambiamos completamente de registro al contarnos un relato de unas claras connotaciones sobre relaciones toxicas a través de un tono mucho más lúgubre y fatalista, en ella vemos como Eddie, que trabaja de verdugo bajo un nombre falso, oculta este segundo trabajo a su nueva mujer, con su esposa, de pasado también turbio, se instala en una barcaza en el Támesis, donde dirige un negocio de gabarras. La tragedia los golpea cuando su ocasional asistente, Olaf, intenta seducir a su esposa y, en una pelea entre ambos hombres, el verdugo parece morir ahogado. La mujer se suicida y Olaf es condenado finalmente a la horca, el retrato femenino que nos ofrece este estimulante film es ciertamente peculiar en lo referido a una curiosa variación de la femme fatale aquí ejerciendo más bien como víctima a través de una justificación social, su afiliación al cine negro queda pues expuesta en un inicio que a través de su escenografía nos remite claramente al noir norteamericano. Daybreak pese a ciertos desequilibrios narrativos deviene como una interesante muestra de cine negro británico de la época, una historia de estereotípicos seres atormentados, incapacitados de sincerarse el uno con el otro con respecto a un pasado que les remitirá inexorablemente a un final fatalista.

más lúgubre y fatalista, en ella vemos como Eddie, que trabaja de verdugo bajo un nombre falso, oculta este segundo trabajo a su nueva mujer, con su esposa, de pasado también turbio, se instala en una barcaza en el Támesis, donde dirige un negocio de gabarras. La tragedia los golpea cuando su ocasional asistente, Olaf, intenta seducir a su esposa y, en una pelea entre ambos hombres, el verdugo parece morir ahogado. La mujer se suicida y Olaf es condenado finalmente a la horca, el retrato femenino que nos ofrece este estimulante film es ciertamente peculiar en lo referido a una curiosa variación de la femme fatale aquí ejerciendo más bien como víctima a través de una justificación social, su afiliación al cine negro queda pues expuesta en un inicio que a través de su escenografía nos remite claramente al noir norteamericano. Daybreak pese a ciertos desequilibrios narrativos deviene como una interesante muestra de cine negro británico de la época, una historia de estereotípicos seres atormentados, incapacitados de sincerarse el uno con el otro con respecto a un pasado que les remitirá inexorablemente a un final fatalista.

ante un hecho que no se logra explicar y se incida en las virtudes de ese angulo muerto o fuera de plano Blind Spot es básicamente una película plagada de abundantes tiempos muertos que aportan bien poco, la brecha existente entre lo formal y lo temático deviene como insalvable a la hora de ser una propuesta de una característica coherente pero insuficiente en la medida de que dicho alarde técnico esté al servicio de la historia, el problema es que parece que sea totalmente al revés, ese supuesto drama familiar de claras connotaciones tremendistas en lo emocional funcionan de alguna manera en virtud de lo coreográfico, en todo ello se nos dosifica una información que nunca llega a estar a nuestro alcance realmente, no se trata de dejar que el espectador reflexione sobre las consecuencia o motivos de una enfermedad mental infantil, el quid de la cuestión es que el esmero técnico que nos ofrece Blind Spot no queda justificado en ningún momento. El debut en la dirección de Tuva Novotny termina siendo una película farragosa y falta de ritmo que bordea peligrosamente lo más estrictamente anecdótico, un esbozo de un relato que de haber tenido un montaje y una transición narrativa al uso seguramente hubiera salido mucho más beneficiada.

ante un hecho que no se logra explicar y se incida en las virtudes de ese angulo muerto o fuera de plano Blind Spot es básicamente una película plagada de abundantes tiempos muertos que aportan bien poco, la brecha existente entre lo formal y lo temático deviene como insalvable a la hora de ser una propuesta de una característica coherente pero insuficiente en la medida de que dicho alarde técnico esté al servicio de la historia, el problema es que parece que sea totalmente al revés, ese supuesto drama familiar de claras connotaciones tremendistas en lo emocional funcionan de alguna manera en virtud de lo coreográfico, en todo ello se nos dosifica una información que nunca llega a estar a nuestro alcance realmente, no se trata de dejar que el espectador reflexione sobre las consecuencia o motivos de una enfermedad mental infantil, el quid de la cuestión es que el esmero técnico que nos ofrece Blind Spot no queda justificado en ningún momento. El debut en la dirección de Tuva Novotny termina siendo una película farragosa y falta de ritmo que bordea peligrosamente lo más estrictamente anecdótico, un esbozo de un relato que de haber tenido un montaje y una transición narrativa al uso seguramente hubiera salido mucho más beneficiada.

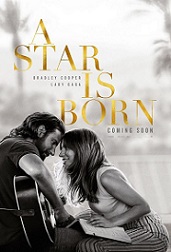

a un relato al que posiblemente le falte algo de indagación con respecto a esa nueva cultura del estrellato ubicada en esta ocasión en el actual mundo de la música pop, en cierta manera esta nueva versión no deja de ser el formateado de una historia ya conocida para una audiencia de hoy en día, una sacudida por viejos conceptos anteriormente transitados por otros autores, en este sentido la trágica historia de amor de la cual somos testigos queda eclipsada por el elaborado y en parte adecuado tono musical del film, este sin embargo adolece de una duración que sea algo más acorde, en su largo metraje existen evidentes altibajos narrativos, un mal menor en una película que como principal virtud aparte de su esmerada composición musical radica en poder atisbar desde la distancia una personalidad propia. El A Star Is Born de Bradley Cooper como film correcto que no llega a trascender se coloca a medio camino de sus predecesoras, bastante alejada del poderío de las películas de William Wellman y George Cukor pero mucho más interesante que aquella insufrible versión a cargo de Frank Pierson en 1976.

a un relato al que posiblemente le falte algo de indagación con respecto a esa nueva cultura del estrellato ubicada en esta ocasión en el actual mundo de la música pop, en cierta manera esta nueva versión no deja de ser el formateado de una historia ya conocida para una audiencia de hoy en día, una sacudida por viejos conceptos anteriormente transitados por otros autores, en este sentido la trágica historia de amor de la cual somos testigos queda eclipsada por el elaborado y en parte adecuado tono musical del film, este sin embargo adolece de una duración que sea algo más acorde, en su largo metraje existen evidentes altibajos narrativos, un mal menor en una película que como principal virtud aparte de su esmerada composición musical radica en poder atisbar desde la distancia una personalidad propia. El A Star Is Born de Bradley Cooper como film correcto que no llega a trascender se coloca a medio camino de sus predecesoras, bastante alejada del poderío de las películas de William Wellman y George Cukor pero mucho más interesante que aquella insufrible versión a cargo de Frank Pierson en 1976.

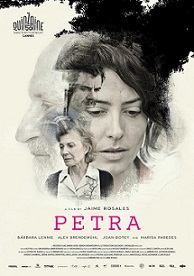

como no podía ser de otra manera por parte de su autor, naturalistas a la hora de interpretarlos en base a una gestualidad mínima por parte de sus intérpretes, solo se trata de un punto de inicio, este desarrollo inusual hasta la fecha por parte de Jaime Rosales hacia una digamos narrativa, en donde la manipulación dramática campa por sus anchas, de índole más popular y cercana al culebrón no deja de ser una nueva exploración de estructura no lineal que termina siendo una deconstrucción acerca de un relato que conocemos de sobras aunque contada en base a recursos autorales muy propios, de alguna manera Jaime Rosales juega con la previsibilidad de los mimbres de los que dispone, a través de ellos vislumbramos lo que realmente parece interesar al responsable de La soledad, la exploración a través de ese juego de relaciones existente entre los personajes y la ética que les mueve a ello, con la gran virtud de manejar un material que pese a estar destinado a ser manipulable nunca recurre a tal acción, algo por otra parte lógico en ese tipo de autores que nunca transitan por los consabidos recovecos de las convencionales zonas de confort.

como no podía ser de otra manera por parte de su autor, naturalistas a la hora de interpretarlos en base a una gestualidad mínima por parte de sus intérpretes, solo se trata de un punto de inicio, este desarrollo inusual hasta la fecha por parte de Jaime Rosales hacia una digamos narrativa, en donde la manipulación dramática campa por sus anchas, de índole más popular y cercana al culebrón no deja de ser una nueva exploración de estructura no lineal que termina siendo una deconstrucción acerca de un relato que conocemos de sobras aunque contada en base a recursos autorales muy propios, de alguna manera Jaime Rosales juega con la previsibilidad de los mimbres de los que dispone, a través de ellos vislumbramos lo que realmente parece interesar al responsable de La soledad, la exploración a través de ese juego de relaciones existente entre los personajes y la ética que les mueve a ello, con la gran virtud de manejar un material que pese a estar destinado a ser manipulable nunca recurre a tal acción, algo por otra parte lógico en ese tipo de autores que nunca transitan por los consabidos recovecos de las convencionales zonas de confort.

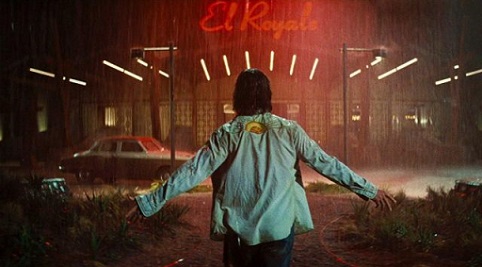

es ese tipo de cine de escenificaciones que da la impresión de creerse mejor de lo que realmente es y en donde por momentos llega a ser muy esclava del factor sorpresa, de alguna manera en su haber detectamos una interesante exposición de situaciones y personajes que no está resuelta de una forma digamos satisfactoria, Bad Times at the El Royale que en ocasiones da la impresión de ser muy deudora del cine perpetrado por Tarantino nos propone y plantea cuestiones tan estimulantes como por ejemplo la incidencia en la sociedad de la iconografía cultural y política (sutil referencia al Watergate) de últimos de los 60 y principios de los 70, tan peculiar y en principio atrayente escenario queda algo deslucido en lo referente al desarrollo de sus personajes , estos deviene como estereotipos que parecen moverse en función de su afiliación genérica, en este aspecto la pericia tras la cámara de Drew Goddard es manifiesta, su cine bascula en todo momento a través de una coreografía de movimientos en base a un notable control en referencia a la creación de sus propias imágenes, lástima que a la hora de ordenar, ejecutar y sobre todo fluir dichos mimbres y matices estos queden expuestos de forma algo insuficiente y desordenada en una película en donde tenemos la continua sensación de estar esperando una carta escondida bajo la manga que nunca llega a materializarse.

es ese tipo de cine de escenificaciones que da la impresión de creerse mejor de lo que realmente es y en donde por momentos llega a ser muy esclava del factor sorpresa, de alguna manera en su haber detectamos una interesante exposición de situaciones y personajes que no está resuelta de una forma digamos satisfactoria, Bad Times at the El Royale que en ocasiones da la impresión de ser muy deudora del cine perpetrado por Tarantino nos propone y plantea cuestiones tan estimulantes como por ejemplo la incidencia en la sociedad de la iconografía cultural y política (sutil referencia al Watergate) de últimos de los 60 y principios de los 70, tan peculiar y en principio atrayente escenario queda algo deslucido en lo referente al desarrollo de sus personajes , estos deviene como estereotipos que parecen moverse en función de su afiliación genérica, en este aspecto la pericia tras la cámara de Drew Goddard es manifiesta, su cine bascula en todo momento a través de una coreografía de movimientos en base a un notable control en referencia a la creación de sus propias imágenes, lástima que a la hora de ordenar, ejecutar y sobre todo fluir dichos mimbres y matices estos queden expuestos de forma algo insuficiente y desordenada en una película en donde tenemos la continua sensación de estar esperando una carta escondida bajo la manga que nunca llega a materializarse.

a través de la falta de ella asistimos al devenir de un variopinto grupo de personajes nos son presentados a modo de hiperrealismo en una utopía pretérita que nunca llego a materializarse dando la impresión de estar ante una película de residuos, por el contrario hoy dicha ubicación deviene con un artilugio de la insatisfacción y origen del mal en nuestro presente, en este aspecto y como película de fantasmas Sophia Antipolis se queda en algún punto intermedio entre el A Ghost Story de David Lowery y el 71 fragmentos de una cronología del azar de Michael Haneke , evidentemente entre estas películas existe un abismo muy considerable en lo referido a su narrativa no así en lo concerniente a unas coordenadas geográficas que evoca diferentes ecos imaginarios ubicados entre la fantasía y la realidad. Dicho escenario termina siendo un símbolo del vacío contemporáneo, los múltiples simbolismos a modo de crónica testimonial que terminamos interpretando en esta sugerente Sophia Antipolis nos indican lo perdido que parece encontrarse la sociedad confirmando a Virgil Vernier como uno de los talentos más prometedores surgidos del país vecino en estos últimos años.

a través de la falta de ella asistimos al devenir de un variopinto grupo de personajes nos son presentados a modo de hiperrealismo en una utopía pretérita que nunca llego a materializarse dando la impresión de estar ante una película de residuos, por el contrario hoy dicha ubicación deviene con un artilugio de la insatisfacción y origen del mal en nuestro presente, en este aspecto y como película de fantasmas Sophia Antipolis se queda en algún punto intermedio entre el A Ghost Story de David Lowery y el 71 fragmentos de una cronología del azar de Michael Haneke , evidentemente entre estas películas existe un abismo muy considerable en lo referido a su narrativa no así en lo concerniente a unas coordenadas geográficas que evoca diferentes ecos imaginarios ubicados entre la fantasía y la realidad. Dicho escenario termina siendo un símbolo del vacío contemporáneo, los múltiples simbolismos a modo de crónica testimonial que terminamos interpretando en esta sugerente Sophia Antipolis nos indican lo perdido que parece encontrarse la sociedad confirmando a Virgil Vernier como uno de los talentos más prometedores surgidos del país vecino en estos últimos años.

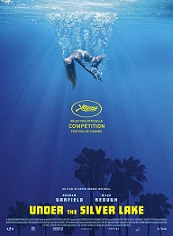

en ella somos testigos a través de una atmósfera inquietante de un noir de tendencias paranoicas que explora conceptos e influencias de la cultura pop y su incidencia en una concreta generación, para ello el autor de It follows al igual que en la reverenciada cinta de terror se vale de la construcción de conceptos y tonos que quedan enclavados en un determinado escenario en donde lo atmosférico juega un papel ciertamente importante, en este sentido pocas veces Los Angeles ha sido retratada en base a una fantasmagoría tan peculiar y matizada, en ella visualizamos recorridos por recovecos que devienen como imposibles a través de una ciudad de un marcado tono hedonista, de alguna manera Under the Silver Lake es una desesperada travesía sin un destino específico al que ir, una búsqueda en modo de alegoría utópica enmascarada de cine negro en donde encontramos retazos de obras de Hitchcock y David Lynch, como mal menor la película dada su naturaleza adolece de un equilibrio que le haría casi perfecta. Under the Silver Lake tan frívola como por momentos solemne es un film plagado de ideas a cual más interesante, por momentos imposibles de ordenar de una forma ecuánime, uno tiene la ligera impresión de que este maravilloso desparpajo autoral correrá la misma suerte de películas como Donnie Darko o Southland Tales, un film en definitiva con un claro marchamo de culto y por ende algo maldita, peajes que parecen ser necesarios ante obras en donde se atisban a grandes narradores que suelen anidar e indagar a través del claroscuro de su propia generación.

en ella somos testigos a través de una atmósfera inquietante de un noir de tendencias paranoicas que explora conceptos e influencias de la cultura pop y su incidencia en una concreta generación, para ello el autor de It follows al igual que en la reverenciada cinta de terror se vale de la construcción de conceptos y tonos que quedan enclavados en un determinado escenario en donde lo atmosférico juega un papel ciertamente importante, en este sentido pocas veces Los Angeles ha sido retratada en base a una fantasmagoría tan peculiar y matizada, en ella visualizamos recorridos por recovecos que devienen como imposibles a través de una ciudad de un marcado tono hedonista, de alguna manera Under the Silver Lake es una desesperada travesía sin un destino específico al que ir, una búsqueda en modo de alegoría utópica enmascarada de cine negro en donde encontramos retazos de obras de Hitchcock y David Lynch, como mal menor la película dada su naturaleza adolece de un equilibrio que le haría casi perfecta. Under the Silver Lake tan frívola como por momentos solemne es un film plagado de ideas a cual más interesante, por momentos imposibles de ordenar de una forma ecuánime, uno tiene la ligera impresión de que este maravilloso desparpajo autoral correrá la misma suerte de películas como Donnie Darko o Southland Tales, un film en definitiva con un claro marchamo de culto y por ende algo maldita, peajes que parecen ser necesarios ante obras en donde se atisban a grandes narradores que suelen anidar e indagar a través del claroscuro de su propia generación.

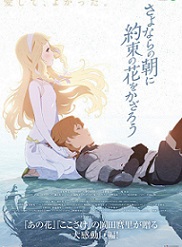

tal es el basto temario a abarcar que por fuerza mayor algunos quedan en el tintero. Podríamos aseverar que Maquia: When the Promised Flower Blooms aparte de invitar al respetable como norma sine qua non a las lágrimas de rigor en su tramo final, aunque sin llegar a recurrir a la estridencia ,versa principalmente sobre la relación maternofiliar, sus sacrificios y recompensas están muy presentes en una historia en donde no se toma el camino más fácil a la hora de desarrollarlo, ese vínculo materno en la película deviene aparte de dual como no natural, dos personajes femeninos han de enfrentarse a dicha tesitura, una a modo de obligada adopción, la otra aunque madre biológica también forzada de forma no consensuada, de esta manera la figura característica de la madre angelical queda de alguna manera expuesta de una forma algo disfuncional, algo por otra parte hasta lógico dado que estamos ante un relato que transita siempre a través del fantástico de tono fabulario, su mensaje primigenio podría versar perfectamente en como el vínculo emocional familiar no ha de venir necesariamente de la sangre, en este sentido la práctica totalidad de relaciones emocionales expuestas en Maquia: When the Promised Flower Blooms de alguna manera u otra devienen como algo complejas, esto deriva hacia la reflexión algo que en parte y pese a las imperfecciones que uno puede detectar en lo referente a su propia narrativa es muy de agradecer en este tipo de films.

tal es el basto temario a abarcar que por fuerza mayor algunos quedan en el tintero. Podríamos aseverar que Maquia: When the Promised Flower Blooms aparte de invitar al respetable como norma sine qua non a las lágrimas de rigor en su tramo final, aunque sin llegar a recurrir a la estridencia ,versa principalmente sobre la relación maternofiliar, sus sacrificios y recompensas están muy presentes en una historia en donde no se toma el camino más fácil a la hora de desarrollarlo, ese vínculo materno en la película deviene aparte de dual como no natural, dos personajes femeninos han de enfrentarse a dicha tesitura, una a modo de obligada adopción, la otra aunque madre biológica también forzada de forma no consensuada, de esta manera la figura característica de la madre angelical queda de alguna manera expuesta de una forma algo disfuncional, algo por otra parte hasta lógico dado que estamos ante un relato que transita siempre a través del fantástico de tono fabulario, su mensaje primigenio podría versar perfectamente en como el vínculo emocional familiar no ha de venir necesariamente de la sangre, en este sentido la práctica totalidad de relaciones emocionales expuestas en Maquia: When the Promised Flower Blooms de alguna manera u otra devienen como algo complejas, esto deriva hacia la reflexión algo que en parte y pese a las imperfecciones que uno puede detectar en lo referente a su propia narrativa es muy de agradecer en este tipo de films.

algo que ciertamente es motivo de celebración, en ellas seguimos atisbando imágenes agresivas y abruptas, también una cámara muy inquieta, Killing en este sentido y pese a tratarse de una pieza de cámara de connotaciones casi teatrales, apenas 80 minutos de duración, pocos personajes y un solo escenario, nos muestra a un Shinya Tsukamoto cuyo dictado vuelve a cobrar un sentido muy específico. Killing, película simple en apariencia, bascula en todo momento a través de un contrasentido, el de la violencia, también entra en la ecuación la venganza y el honor como sus consecuencias, el de unos personajes y como se enfrentan a ella, algunos a través de un miedo insondable, otros como una forma de subsistencia, ambos posicionamientos derivara inevitablemente en violencia, evitar el flujo de la sangre con el derramamiento de más sangre quedara finalmente como tesis conceptual de una narración que encuentra inequívocos desvíos a la hora de reformular conceptos ya transitados con anterioridad por el responsable de la saga Tetsuo, en este sentido un cine tan visionario como el que nos suele ofrecer Shinya Tsukamoto encuentra un prefecto acomodo en el trauma y la confrontación como exploración ofrecida por una de las autorías más fascinantes que ha dado el cine asiático en estos últimos años.

algo que ciertamente es motivo de celebración, en ellas seguimos atisbando imágenes agresivas y abruptas, también una cámara muy inquieta, Killing en este sentido y pese a tratarse de una pieza de cámara de connotaciones casi teatrales, apenas 80 minutos de duración, pocos personajes y un solo escenario, nos muestra a un Shinya Tsukamoto cuyo dictado vuelve a cobrar un sentido muy específico. Killing, película simple en apariencia, bascula en todo momento a través de un contrasentido, el de la violencia, también entra en la ecuación la venganza y el honor como sus consecuencias, el de unos personajes y como se enfrentan a ella, algunos a través de un miedo insondable, otros como una forma de subsistencia, ambos posicionamientos derivara inevitablemente en violencia, evitar el flujo de la sangre con el derramamiento de más sangre quedara finalmente como tesis conceptual de una narración que encuentra inequívocos desvíos a la hora de reformular conceptos ya transitados con anterioridad por el responsable de la saga Tetsuo, en este sentido un cine tan visionario como el que nos suele ofrecer Shinya Tsukamoto encuentra un prefecto acomodo en el trauma y la confrontación como exploración ofrecida por una de las autorías más fascinantes que ha dado el cine asiático en estos últimos años.

evidentes carencias autorales a la hora de disgregar una determinada denuncia queden en evidencia no solo en lo relativo a una puesta en escena ciertamente pobre sino en lo referido a ese supuesto ejercicio de connotaciones metafílmicas, en este aspecto Pig que intenta ser excéntrica sin conseguirlo no deja de ser una fallida versión de una especie de sí mismo, por muy negro que intente ser el relato al respecto este ha de estar sujeto a una serie de artilugios que han de dar paso a un discurso o una narrativa que pretenda ser coherente en lo referente a sus postulados, en Pig este modelo parece fabricado y expuesto al revés, se prioriza por encima de todo un nada sutil grito en el cielo con respecto a un sistema dictatorial, del mismo modo se indaga en las interesantes repercusiones de cómo puede ser el papel de las redes sociales en dicho conclave pero todo en base a la extenuación y reiteración de unas situaciones ciertamente absurdas, esto lleva a un evidente cansancio ineludible en la mayoría de ocasiones por parte de una película que deviene como errática en casi todos los apartados por los que intenta transitar sin apenas éxito y que le ocasiono alcanzar las cuotas autorales más bajas vistas este año en Sitges.

evidentes carencias autorales a la hora de disgregar una determinada denuncia queden en evidencia no solo en lo relativo a una puesta en escena ciertamente pobre sino en lo referido a ese supuesto ejercicio de connotaciones metafílmicas, en este aspecto Pig que intenta ser excéntrica sin conseguirlo no deja de ser una fallida versión de una especie de sí mismo, por muy negro que intente ser el relato al respecto este ha de estar sujeto a una serie de artilugios que han de dar paso a un discurso o una narrativa que pretenda ser coherente en lo referente a sus postulados, en Pig este modelo parece fabricado y expuesto al revés, se prioriza por encima de todo un nada sutil grito en el cielo con respecto a un sistema dictatorial, del mismo modo se indaga en las interesantes repercusiones de cómo puede ser el papel de las redes sociales en dicho conclave pero todo en base a la extenuación y reiteración de unas situaciones ciertamente absurdas, esto lleva a un evidente cansancio ineludible en la mayoría de ocasiones por parte de una película que deviene como errática en casi todos los apartados por los que intenta transitar sin apenas éxito y que le ocasiono alcanzar las cuotas autorales más bajas vistas este año en Sitges.

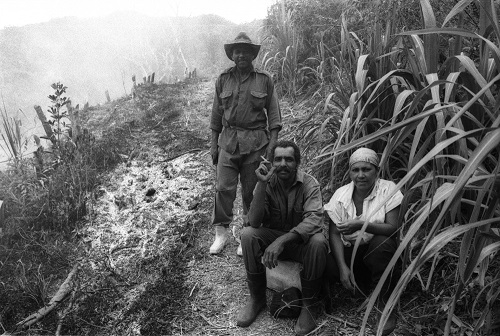

la equivalente aquí de aquella famosa catalogación “S” fue allí la denominación de Category III para que nos entendamos. Lo bueno de un documental de las características de The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema es que no se anda por las ramas a la hora de mostrar sus cartas, su director Calum Waddell es posiblemente una de los directores con más experiencia en el ámbito del documental que explora lo cinematográfico desde hace ya unos cuantos años, sus más de 127 trabajos tras las cámaras como director o productor son un bagaje ciertamente a tener muy en cuenta, American Grindhouse 2010, Eaten Alive! The Rise and Fall of the Italian Cannibal Film 2015 o All Eyes on Lenzi: The Life and Times of the Italian Exploitation Titan 2018 son solo una pequeña muestra de todo ello. En Category III: The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema, sin forzar ningún tipo de empatía hacia el espectador, hay algo tan simple y sencillo como testimonios de gente muy entendida en la materia, también de los implicados aunque en menor medida, estas voces van acompañadas de un extenso material de archivo para ilustrar dichos testimonios, poca cosa hace falta más, lo demás es pura didáctica y una pedagogía cinéfila ciertamente enriquecedora.

la equivalente aquí de aquella famosa catalogación “S” fue allí la denominación de Category III para que nos entendamos. Lo bueno de un documental de las características de The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema es que no se anda por las ramas a la hora de mostrar sus cartas, su director Calum Waddell es posiblemente una de los directores con más experiencia en el ámbito del documental que explora lo cinematográfico desde hace ya unos cuantos años, sus más de 127 trabajos tras las cámaras como director o productor son un bagaje ciertamente a tener muy en cuenta, American Grindhouse 2010, Eaten Alive! The Rise and Fall of the Italian Cannibal Film 2015 o All Eyes on Lenzi: The Life and Times of the Italian Exploitation Titan 2018 son solo una pequeña muestra de todo ello. En Category III: The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema, sin forzar ningún tipo de empatía hacia el espectador, hay algo tan simple y sencillo como testimonios de gente muy entendida en la materia, también de los implicados aunque en menor medida, estas voces van acompañadas de un extenso material de archivo para ilustrar dichos testimonios, poca cosa hace falta más, lo demás es pura didáctica y una pedagogía cinéfila ciertamente enriquecedora.

para ello Ashleigh Mayfair se toma su tiempo en mostrárnoslas, no estamos ante un film que denuncie como acto y cometido principal a modo de alegato, o al menos no en lo referente a sus formas cinematográficas, o a las que estamos acostumbrados a ver continuamente, sin ser algo peyorativo al menos en este caso, estamos ante un film cuyo esteticismo está claramente expuesto al exclusivo servicio de la historia, básicamente estamos ante un relato que se sustenta con respecto a la imagen y su mirada a través de ella, una imagen posiblemente algo preciosista aunque nunca sin perder de vista la cruda realidad en la que se sustenta, ensimismada de sí misma, en especial en lo concerniente en una reiteración a la hora de recurrir a la elegancia expuesta en el encuadre, dicha descripción, por momentos fría y hermética, de una época concreta en donde la sexualidad y las normas patriarcales acordadas quedan enfrentadas a una mirada que en principio deviene como inocente y que acaba siendo en parte contestataria, ese plano final en donde vemos a la protagonista hacer un acto concreto no admite muchas duda con respecto a su supuesto mensaje final, dicha intención marca de alguna manera el dejar de lado la fina e inocente sensibilidad femenina vista hasta ese instante, el desafío que hasta ese momento había esta incubado de forma interna se concreta por fin en una acción que ya es presentada como física y muy premonitoria de cara al futuro.

para ello Ashleigh Mayfair se toma su tiempo en mostrárnoslas, no estamos ante un film que denuncie como acto y cometido principal a modo de alegato, o al menos no en lo referente a sus formas cinematográficas, o a las que estamos acostumbrados a ver continuamente, sin ser algo peyorativo al menos en este caso, estamos ante un film cuyo esteticismo está claramente expuesto al exclusivo servicio de la historia, básicamente estamos ante un relato que se sustenta con respecto a la imagen y su mirada a través de ella, una imagen posiblemente algo preciosista aunque nunca sin perder de vista la cruda realidad en la que se sustenta, ensimismada de sí misma, en especial en lo concerniente en una reiteración a la hora de recurrir a la elegancia expuesta en el encuadre, dicha descripción, por momentos fría y hermética, de una época concreta en donde la sexualidad y las normas patriarcales acordadas quedan enfrentadas a una mirada que en principio deviene como inocente y que acaba siendo en parte contestataria, ese plano final en donde vemos a la protagonista hacer un acto concreto no admite muchas duda con respecto a su supuesto mensaje final, dicha intención marca de alguna manera el dejar de lado la fina e inocente sensibilidad femenina vista hasta ese instante, el desafío que hasta ese momento había esta incubado de forma interna se concreta por fin en una acción que ya es presentada como física y muy premonitoria de cara al futuro.

La que para un servidor fue la mejor película española vista este año en el festival de San Sebastián tiene la virtud de extraer retazos de humanidad del documental pero siempre a través de la supuesta ficción que el mismo formato da la impresión de crear, algo que ocasiona que ambas facciones narrativas estén separadas por una delgadísima lineal pues a fin de cuentas uno no sabe dilucidar con certeza en qué punto empieza una y acaba la otra y viceversa. Entre dos aguas adolece de forma evidente de una síntesis en lo referente a su evolución narrativa, hay momentos ciertamente reiterativos en ella, algo que no es óbice para trazar un relato acerca de una realidad humana que nos toca muy de cerca con respecto a unas adolescencias quebradas en lo afectivo y lo social, en este sentido estamos ante una película que se moldea a su antojo a través de los dos personajes principales y el duro entorno en el que han de subsistir a través de un horizonte de difícil visibilidad, un trazado argumental que tiende finalmente a lo emocionar con respecto a su cercanía, una búsqueda de autenticidad sin apenas artificios, en este aspecto la apuesta de todo ello por parte de Isaki Lacuesta es ciertamente arriesgada, tan arriesgada como enfrentarte a ella sin la ayuda de unos subtítulos que te hagan entender todo lo que van diciendo sus protagonistas, esto a fin de cuentas es un mal menor en un film que huye del subrayado emocional, lo suyo es más bien un tipo de cine palpitante, aquel que evoca una existencia, en este caso tan dura como conmovedora.

La que para un servidor fue la mejor película española vista este año en el festival de San Sebastián tiene la virtud de extraer retazos de humanidad del documental pero siempre a través de la supuesta ficción que el mismo formato da la impresión de crear, algo que ocasiona que ambas facciones narrativas estén separadas por una delgadísima lineal pues a fin de cuentas uno no sabe dilucidar con certeza en qué punto empieza una y acaba la otra y viceversa. Entre dos aguas adolece de forma evidente de una síntesis en lo referente a su evolución narrativa, hay momentos ciertamente reiterativos en ella, algo que no es óbice para trazar un relato acerca de una realidad humana que nos toca muy de cerca con respecto a unas adolescencias quebradas en lo afectivo y lo social, en este sentido estamos ante una película que se moldea a su antojo a través de los dos personajes principales y el duro entorno en el que han de subsistir a través de un horizonte de difícil visibilidad, un trazado argumental que tiende finalmente a lo emocionar con respecto a su cercanía, una búsqueda de autenticidad sin apenas artificios, en este aspecto la apuesta de todo ello por parte de Isaki Lacuesta es ciertamente arriesgada, tan arriesgada como enfrentarte a ella sin la ayuda de unos subtítulos que te hagan entender todo lo que van diciendo sus protagonistas, esto a fin de cuentas es un mal menor en un film que huye del subrayado emocional, lo suyo es más bien un tipo de cine palpitante, aquel que evoca una existencia, en este caso tan dura como conmovedora.

básicamente la interrogante que lanza en todo momento el film se mueve acerca del valor de una vida humana y quien tiene potestad para decidir sobre ello, evidentemente las instituciones gubernamentales y sus correspondientes contradicciones quedan en tela de juicio a tal respecto en todo momento, en este sentido la película de Jie Liu no nos muestra nada novedoso en lo concerniente a dicha tesis fílmica, hay momentos en que se atiba un cierto tono anodino al respecto, en la denuncia como tal sin embargo se agradece que no se incida en el subrayado y la sobre explicación hacia una sociedad patriarcal que le da la espalda a las personas que ella misma considerada como defectuosas. Baby termino siendo el drama social más puro y por ende más duro visto este año en el festival, un film que transita a través de un cine tan áspero como honesto que nos plantea cuestiones de índole claramente emocionales, curiosamente estas son expuestas de forma algo fría, incluso en modo aséptico, prosaica en sus formas distantes si se prefiere, ese tono que la encuadra en un tipo de cine que flirtea en ocasiones con el cinéma vérité o incluso con el documental sirven a modo exposición que funciona mejor o peor en según qué ocasiones de su metraje, estas nos acercan al valor y la osadía de una acción y una actitud desafiante concreta frente a algo que podemos considerar como injusto.

básicamente la interrogante que lanza en todo momento el film se mueve acerca del valor de una vida humana y quien tiene potestad para decidir sobre ello, evidentemente las instituciones gubernamentales y sus correspondientes contradicciones quedan en tela de juicio a tal respecto en todo momento, en este sentido la película de Jie Liu no nos muestra nada novedoso en lo concerniente a dicha tesis fílmica, hay momentos en que se atiba un cierto tono anodino al respecto, en la denuncia como tal sin embargo se agradece que no se incida en el subrayado y la sobre explicación hacia una sociedad patriarcal que le da la espalda a las personas que ella misma considerada como defectuosas. Baby termino siendo el drama social más puro y por ende más duro visto este año en el festival, un film que transita a través de un cine tan áspero como honesto que nos plantea cuestiones de índole claramente emocionales, curiosamente estas son expuestas de forma algo fría, incluso en modo aséptico, prosaica en sus formas distantes si se prefiere, ese tono que la encuadra en un tipo de cine que flirtea en ocasiones con el cinéma vérité o incluso con el documental sirven a modo exposición que funciona mejor o peor en según qué ocasiones de su metraje, estas nos acercan al valor y la osadía de una acción y una actitud desafiante concreta frente a algo que podemos considerar como injusto.

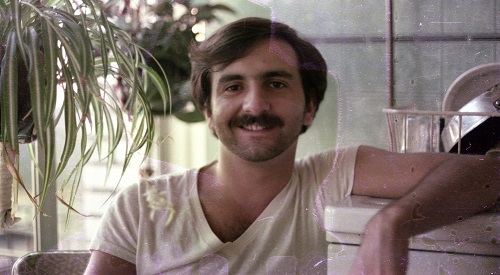

curiosamente en la película dicho comportamiento nos es ofrecido a modo de una parábola sarcástica que neutraliza en todo momento lo dramático, en su mirada se detecta un tono con evidentes trazos de ser políticamente incorrecta en su cometido con respecto a una época determinada, en este sentido esta historia criminal fluctúa a través de varias vertientes narrativas a cual más dispar, de alguna manera se aprovecha de una crónica negra real y atroz para derivarla a una especie de acto contestatario, el trazo desinhibido, por momentos incluso surrealista, cuyo virtuosismo cool irreverente la puede equipar a un cierto cine perpetrado por Tarantino queda expuesto por inequívocas texturas visuales de un marcado tono pop que nos vienen a explicar que la libertad y osadía en aquellos tiempos provenían en cierta manera a través de lo delictivo, esto puede derivar a estar en frente de un producto por momentos frívolo en referencia a su dictado narrativo, la moralidad en estos casos suele ser muy subjetiva por parte del espectador, en este sentido Luis Ortega deja bien claro su fascinación por el personaje, posicionamiento a fin de cuentas que deviene como complejo, un riesgo común con correspondiente peaje al intentar ofrecer lo sórdido como algo supuestamente divertido.

curiosamente en la película dicho comportamiento nos es ofrecido a modo de una parábola sarcástica que neutraliza en todo momento lo dramático, en su mirada se detecta un tono con evidentes trazos de ser políticamente incorrecta en su cometido con respecto a una época determinada, en este sentido esta historia criminal fluctúa a través de varias vertientes narrativas a cual más dispar, de alguna manera se aprovecha de una crónica negra real y atroz para derivarla a una especie de acto contestatario, el trazo desinhibido, por momentos incluso surrealista, cuyo virtuosismo cool irreverente la puede equipar a un cierto cine perpetrado por Tarantino queda expuesto por inequívocas texturas visuales de un marcado tono pop que nos vienen a explicar que la libertad y osadía en aquellos tiempos provenían en cierta manera a través de lo delictivo, esto puede derivar a estar en frente de un producto por momentos frívolo en referencia a su dictado narrativo, la moralidad en estos casos suele ser muy subjetiva por parte del espectador, en este sentido Luis Ortega deja bien claro su fascinación por el personaje, posicionamiento a fin de cuentas que deviene como complejo, un riesgo común con correspondiente peaje al intentar ofrecer lo sórdido como algo supuestamente divertido.

que termina derivando en algo sórdido y nihilista para acabar siendo demasiado sentimental en su acabado (posiblemente el tramo más flojo del film) hacen de The Sisters Brothers una película de desarrollo ciertamente exuberante, por momentos tan itinerante como resulta ser su propia acción, en este aspecto estamos ante un film que insufla al western cierta condición de inusual en lo concerniente a su propio concepto, una película de vaqueros que anida por complejos estudios psicológicos, hay evidentes ecos al cine de Peckimpah o Anthony Mann en ella pero siempre ante una negación autoconsciente de asumir formas de purismo, Jacques Audiard parece dar la impresión de no sentir nostalgia de todo ello y eso es en parte bueno. The Sisters Brothers tiene el añadido de tener un casting casi perfecto, tanto John C. Reilly como Joaquin Phoenix constituyes dos sinérgicas estampas de antihéroes que anhelan, uno lo sabe el otro aun no, la posibilidad de construir una utopía en un universo hostil para acometer dicha empresa, pues a fin de cuentas lo que nos quiere contar Jacques Audiard en esta brillante The Sisters Brothers es el final de un mundo que ha de dar pie al principio de otro.

que termina derivando en algo sórdido y nihilista para acabar siendo demasiado sentimental en su acabado (posiblemente el tramo más flojo del film) hacen de The Sisters Brothers una película de desarrollo ciertamente exuberante, por momentos tan itinerante como resulta ser su propia acción, en este aspecto estamos ante un film que insufla al western cierta condición de inusual en lo concerniente a su propio concepto, una película de vaqueros que anida por complejos estudios psicológicos, hay evidentes ecos al cine de Peckimpah o Anthony Mann en ella pero siempre ante una negación autoconsciente de asumir formas de purismo, Jacques Audiard parece dar la impresión de no sentir nostalgia de todo ello y eso es en parte bueno. The Sisters Brothers tiene el añadido de tener un casting casi perfecto, tanto John C. Reilly como Joaquin Phoenix constituyes dos sinérgicas estampas de antihéroes que anhelan, uno lo sabe el otro aun no, la posibilidad de construir una utopía en un universo hostil para acometer dicha empresa, pues a fin de cuentas lo que nos quiere contar Jacques Audiard en esta brillante The Sisters Brothers es el final de un mundo que ha de dar pie al principio de otro.

se muestra como claramente autoral, un cine de texturas visuales y sonoras (ojo a la magnética banda sonora a cargo del tristemente fallecido Jóhann Jóhannsson) tan inusual como meritorio, aquí no se trata de reinventar códigos desde una asimilación personal, simplemente es la proyección de una voz autoral a través de unas en apariencias reglas ya preconcebidas, pensándolo con cierto detenimiento lo de Panos Cosmatos como autor suicida que maneja los tonos a su antojo en esa locura psicodélica que es Mandy tiene muchísimo merito, este tipo de cine que por el riesgo y apuesta por su estética no admite término medio a la hora de enfrentarte a ella se sustenta narrativamente en la nada, el argumento de Mandy, una mera historia de venganza en donde los malos son muy malos y los buenos sufren lo indecible previa venganza correspondiente, aparte de ser anecdótica no deja de ser una mera excusa para esa integración antes comentada de sus muy reconocibles códigos narrativos, esta estructura argumental es llevada nunca mejor dicho a una dimensión que funciona de forma lisérgica en el plano más puramente sensorial . Mandy como ejemplo de ese tipo de cine de connotaciones irreductibles en lo referente a sus intenciones no deja de ser un triunfo en sí misma, ese cine donde en definitiva no hay posibilidad para la indiferencia por parte del espectador, en este sentido un servidor siempre a lado de excelsos riesgos cinematográficos como los que nos suele proponer Panos Cosmatos.