Errementari

Han pasado 10 años desde de la primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una siniestra herrería en lo profundo del bosque, donde vive un peligroso y solitario herrero llamado Patxi. Los aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre él relacionadas con robos, asesinatos y pactos demoníacos. Hasta que por casualidad una niña huérfana llamada Usue consigue colarse en la misteriosa herrería, destapando la terrible verdad que se esconde tras Patxi el Herrero.

La ópera prima en el largometraje a cargo Paul Urkijo era una de las películas que más expectación habían levantado este año en Sitges, el responsable del multipremiado corto El bosque negro nos ofrece en Errementari una fábula del folclore vasco a modo de sugerente cuento fantástico.

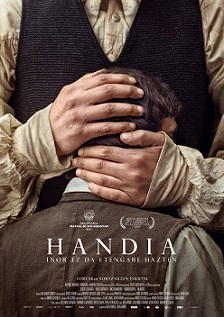

El film (apadrinado por Álex de la Iglesia y Carolina Bang) al igual que otra de las películas vascas más importantes de este año como es Handia parte del contexto histórico de la Primera Guerra Carlista, a través de este punto de partida asistimos a la exposición de un cuento popular que gira en torno al diablo, o más bien a como engañar al diablo, en este sentido Errementari atesora un trabajo de estética muy meritoria y una dirección más que correcta algo que no deja de ser un triunfo en lo referente a sus intenciones visto su resultado final, un resultado totalmente consecuente en su posicionamiento a la hora de ofrecer un producto que de alguna manera revista veracidad en lo referente a ese propósito, no solo ya en lo concerniente a cuestiones tales como estar hablada íntegramente en un euskera alavés del siglo XIX sino también el saber dotar al relato de una atmósfera ciertamente mágica, de utilizar con elegancia en su puesta en escena paisajes del norte, en la utilización de efectos artesanales o en la importancia que se le otorga a la tradición oral de cuento clásico que como tal atesora un mensaje en su interior. Dado el panorama genérico por el que se mueve este país a día de hoy si hay una película por el cual convendría con inusitada justicia pasar por alto algunas derivas y deficiencias esta es Errementari, su narrativa aunque lineal es algo difusa e irregular, empieza de manera muy sobria y erguida para acabar con un tono más liviano que le aproxima a un humor algo inocentón, posiblemente más adecuado para el fabulario fantástico en el que se mueve. Estos apéndices no son óbice para que Errementari ya solo por su condición de producto atípico e irreductible en lo referente a sus postulados sea considerado como meritorio, un tipo de cine que hoy y mucho nos tememos que en un futuro es prácticamente inviable, en este sentido estamos ante un film que sabe explorar mitologías genéricas hoy en desuso, es sin lugar a dudas la perfecta representación en el buen sentido en la palabra de ese anacronismo fantástico.

a la hora de ofrecer un producto que de alguna manera revista veracidad en lo referente a ese propósito, no solo ya en lo concerniente a cuestiones tales como estar hablada íntegramente en un euskera alavés del siglo XIX sino también el saber dotar al relato de una atmósfera ciertamente mágica, de utilizar con elegancia en su puesta en escena paisajes del norte, en la utilización de efectos artesanales o en la importancia que se le otorga a la tradición oral de cuento clásico que como tal atesora un mensaje en su interior. Dado el panorama genérico por el que se mueve este país a día de hoy si hay una película por el cual convendría con inusitada justicia pasar por alto algunas derivas y deficiencias esta es Errementari, su narrativa aunque lineal es algo difusa e irregular, empieza de manera muy sobria y erguida para acabar con un tono más liviano que le aproxima a un humor algo inocentón, posiblemente más adecuado para el fabulario fantástico en el que se mueve. Estos apéndices no son óbice para que Errementari ya solo por su condición de producto atípico e irreductible en lo referente a sus postulados sea considerado como meritorio, un tipo de cine que hoy y mucho nos tememos que en un futuro es prácticamente inviable, en este sentido estamos ante un film que sabe explorar mitologías genéricas hoy en desuso, es sin lugar a dudas la perfecta representación en el buen sentido en la palabra de ese anacronismo fantástico.

Valoración 0/5: 3

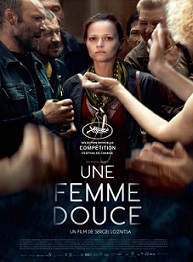

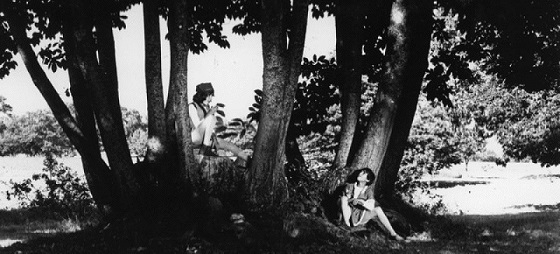

A Gentle Woman

Inspirada en el relato de Dostoyevski de 1876, ‘La sumisa’. Una mujer recibe de vuelta el paquete que mandó a su marido, preso en una cárcel rusa. Inicia entonces un viaje trufado de humillaciones, para averiguar por qué no se ha podido entregar el paquete.

Este año dos películas provenientes de la Europa del Este de alguna manera dinamitaron temáticamente en lo referente a conceptos genéricos la sección Noves Visions, por un lado la extraordinaria cinta rusa Tesnota de Kantemir Balagov y por otro la Ucraniana A Gentle Woman de Sergei Loznitsa, duros dramas sociales ambos films que abrieron un debate algo infructuoso acerca de su más que dudosa adscripción al género fantástico, si el film de Balagov tenía una difícil justificación a la hora de valorar dicha semejanza A Gentle Woman posiblemente tenga un mejor acercamiento al género especialmente debido a un último tramo en donde sale a flote una clara y alucinatoria metáfora de naturaleza onírica emparentada por momentos al Satiricón Federico de Fellini.

Sergei Loznitsa en A Gentle Woman al igual que en su anterior y muy notable My Joy intenta transitar básicamente a través de una pesadilla, en esta ocasión de claros tintes kafkianos y pesimismo dostoievskiano, una lucha desesperada a lo largo de 140 minutos de duración en donde somos testigos de cómo una mujer topa sistemáticamente contra un muro, es este caso dicho obstáculo está representado por una anacrónica y atrofiada burocracia Rusa, a través de una argumentación que parte de la anécdota asistimos a un trayecto en primera persona que arrastra literalmente al espectador  hacia dentro de una historia de tono inmersivo en donde un escenario en forma de ciudad inhóspita que colinda y cohabita de alguna manera con la cárcel se erige como un protagonismo más de la trama, dicho escenario es expuesto a modo de crudo reflejo de la realidad rusa actual en donde corrupción, incompetencia, pobreza y violencia se dan de la mano, dicho ensamblaje no deja de ser un ecosistemas propio del cual el desdichado personaje principal le será muy difícil escapar, en este sentido Sergei Loznitsa nos sumerge en un viaje de claras connotaciones febriles y oníricas al igual que circular en lo referente a su temporalidad. Aunque pueda parecerlo en un primer instante A Gentle Woman no es un tipo de cine que se preste a la denuncia social como tal, su voz e imágenes más bien transitan a través del delirio y el absurdo como ejemplo de que algo anda mal y que no tiene visos de solución, el de un ejercicio de características continuamente irritantes que busca que el espectador lo pase mal a través de un trayecto dual que es terminado abruptamente mediante un final onírico que se mueve entre la ironía y el chiste de mal gusto y que nos deja una sensación aún más oscura y desesperante por la propia indefensión del relato, A Gentle Woman convierte de esta manera a Sergei Loznitsa en un cronista tan certero como aventajado en lo relativo a mostrar cualquier tipo de desasosiego social.

hacia dentro de una historia de tono inmersivo en donde un escenario en forma de ciudad inhóspita que colinda y cohabita de alguna manera con la cárcel se erige como un protagonismo más de la trama, dicho escenario es expuesto a modo de crudo reflejo de la realidad rusa actual en donde corrupción, incompetencia, pobreza y violencia se dan de la mano, dicho ensamblaje no deja de ser un ecosistemas propio del cual el desdichado personaje principal le será muy difícil escapar, en este sentido Sergei Loznitsa nos sumerge en un viaje de claras connotaciones febriles y oníricas al igual que circular en lo referente a su temporalidad. Aunque pueda parecerlo en un primer instante A Gentle Woman no es un tipo de cine que se preste a la denuncia social como tal, su voz e imágenes más bien transitan a través del delirio y el absurdo como ejemplo de que algo anda mal y que no tiene visos de solución, el de un ejercicio de características continuamente irritantes que busca que el espectador lo pase mal a través de un trayecto dual que es terminado abruptamente mediante un final onírico que se mueve entre la ironía y el chiste de mal gusto y que nos deja una sensación aún más oscura y desesperante por la propia indefensión del relato, A Gentle Woman convierte de esta manera a Sergei Loznitsa en un cronista tan certero como aventajado en lo relativo a mostrar cualquier tipo de desasosiego social.

Valoración 0/5: 4

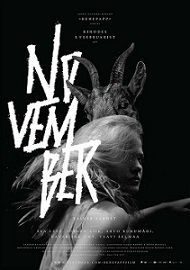

November

November nos sitúa en una aldea pagana de estonia donde los hombres lobo, las plagas y los espíritus vagan a sus anchas. El principal problema de los aldeanos es como sobrevivir en el frío, oscuro invierno. Y, para lograrlo, nada es un tabú. La gente se roba unos a otros, a sus señores alemanes, a los espíritus, al diablo o incluso a Cristo. En ese contexto, la joven Liina está irremediablemente enamorada de Hans, de una granja cercana, cuyo corazón se pierde por la hija de un señor alemán. Para recuperar su amor, Liina hará lo que sea necesario, incluso si ello significa aprovechar la magia negra que circula alrededor de la aldea.

Los designios caprichosos y totalmente intencionados por parte de la organización del festival hizo posible que en un mismo día pudiéramos ver de forma consecutiva dos atípicas muestras que se mueven en la indagación y posterior exposición de un fabulario local muy determinado, al igual que la vasca Errementari aunque desde un punto de vista algo más ambicioso November coproducción entre Estonia, Polonia y Alemania que adapta la novela Rehepapp ehk November de Andrus Kivirähk sigue un esquema que indaga en ese folklore rural repleto de mitos, en este caso el retrato de una comunidad de la Estonia feudal desprovista de cualquier tipo de creencias algo que la conduce de una forma irremediable al oscurantismo más diverso dado su desamparo religioso.

El film de Rainer Sarnet (pre-seleccionado por Estonia para a los Oscar de 2018) en este sentido se acerca más a la parábola coral de una propuesta abrumadoramente acumulativa en lo referente a sus ingentes contenidos imaginarios, tanto que por momentos puede llegar a perderse en un laberinto narrativo de difícil salida, estamos ante ese inconfundible tipo de cine cuya digestión y asimilación posterior hace que crezca en nuestro recuerdo, unas escenas las de November que el espectador contempla a través de un surrealismo que deviene en una continua lucha entre el plano y la imagen (notable labor en la fotografía a cargo de Mart Taniel). November, que de forma realmente inexplicable no estuvo representada de una forma ecuánime en el palmarés oficial, desde su primera e increíble secuencia inicial se posiciona de buenas a primera en la paradoja rural pagana por excelencia y lo hace echando una mirada hacia atrás, a referentes cinematográficos locales tales que van desde el Viy de Georgi Kropachyov y Konstantin Ershov hasta ecos tonales del cine de Ingmar Bergman y muy especialmente el de Wojciech Has, una apuesta por lo metafísico en esta contundente y atípica opera prima que la convierten posiblemente en la película europea de género más estimulante que ha dado este 2017, un tipo de cine que volviendo un poco al discurso anterior a propósito de Errementari se sustenta en la tradición del relato fantástico, unas apuesta llevada por fortuna hasta las últimas consecuencias, sin atisbo a ningún tipo de concesión, quizás por ello paso por Sitges entre la incredulidad generalizada y la falta de interés, algo que deja bien claro que vivimos malos tiempos en lo referente a la indagación del fantástico clásico y primigenio por parte del espectador.

(notable labor en la fotografía a cargo de Mart Taniel). November, que de forma realmente inexplicable no estuvo representada de una forma ecuánime en el palmarés oficial, desde su primera e increíble secuencia inicial se posiciona de buenas a primera en la paradoja rural pagana por excelencia y lo hace echando una mirada hacia atrás, a referentes cinematográficos locales tales que van desde el Viy de Georgi Kropachyov y Konstantin Ershov hasta ecos tonales del cine de Ingmar Bergman y muy especialmente el de Wojciech Has, una apuesta por lo metafísico en esta contundente y atípica opera prima que la convierten posiblemente en la película europea de género más estimulante que ha dado este 2017, un tipo de cine que volviendo un poco al discurso anterior a propósito de Errementari se sustenta en la tradición del relato fantástico, unas apuesta llevada por fortuna hasta las últimas consecuencias, sin atisbo a ningún tipo de concesión, quizás por ello paso por Sitges entre la incredulidad generalizada y la falta de interés, algo que deja bien claro que vivimos malos tiempos en lo referente a la indagación del fantástico clásico y primigenio por parte del espectador.

Valoración 0/5: 4

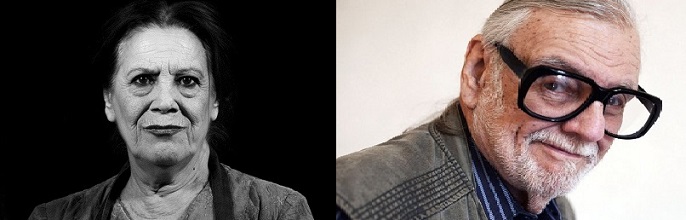

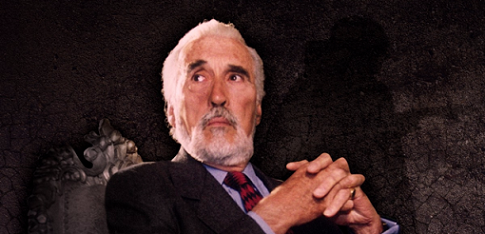

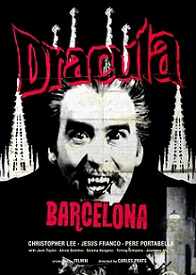

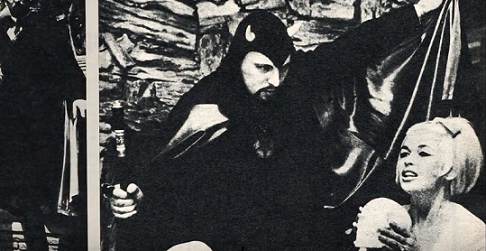

Drácula Barcelona

En 1969, Jesús Franco y Christopher Lee rodaban El conde Drácula en Barcelona. Paralelamente, Pere Portabella daba cuenta de esa filmación, vampirizándola en Vampir-Cuadecuc. Género y arte y ensayo nunca habían estado tan cerca. Drácula Barcelona relata la historia de esas películas hermanas entrevistando a quienes estuvieron implicados en su elaboración.

Aprovechando el homenaje que el festival de Sitges le dedicaba este año a la emblemática figura de Drácula el festival tuvo para bien el proyectar el documental Drácula Barcelona de Carles Prats, un interesante trabajo cuya función no deja de ser la de un simple apéndice (especialmente ideal a modo de antesala para quien no conozcan las dos películas) de ese binomio que conforman El Conde Drácula de Jess Franco y esa fascinante reinterpretación que se gestó en paralelo como es el Vampir Cuadecuc de Pere Portabella. Posiblemente esa naturaleza de proyecto realizado de forma algo tortuosa e intermitente durante años por falta de presupuesto que es este Drácula Barcelona le otorga una falta de solidez  bastante palpable a modo de estudio antropológico de tal hecho, su función posiblemente se adecue más al de una aproximación y observación a través de una tercera mirada, siempre interesante pues hablamos de un material que da pie a muchas valoraciones dada su condición de retroalimentación artística de dos piezas en principio antagónicas en elaboración y posterior perspectiva, en este aspecto Drácula Barcelona obvia por completo una narración o voz en off que nos guíe en dicho tratamiento a favor del testimonio de los implicados, rico y variado en lo referente a su anecdotario pues se recoge material inédito de gente como Christopher Lee, Jesús Franco, Pere Portabella, Arturo Marcos, Jeannine Mestre, Annie Settimo o Jack Taylor entre otros muchos. Drácula Barcelona sin embargo debido a su inequívoca naturaleza no acaba por indagar en un estudio pormenorizado de este cine dentro del cine o vampiración cinematográfica que ciertamente da para muchas y apasionantes digresiones teóricas, se acerca pero no lo suficiente, aquí se está más próximo al tratamiento a esas dos figuras tan antagónicas y outsiders que se apartan de cualquiera tipo de catalogación de industria como son Franco y Portabella, dos enfants terribles, cada uno a su manera que un día acabaron por confluir de una forma ciertamente fascinante.

bastante palpable a modo de estudio antropológico de tal hecho, su función posiblemente se adecue más al de una aproximación y observación a través de una tercera mirada, siempre interesante pues hablamos de un material que da pie a muchas valoraciones dada su condición de retroalimentación artística de dos piezas en principio antagónicas en elaboración y posterior perspectiva, en este aspecto Drácula Barcelona obvia por completo una narración o voz en off que nos guíe en dicho tratamiento a favor del testimonio de los implicados, rico y variado en lo referente a su anecdotario pues se recoge material inédito de gente como Christopher Lee, Jesús Franco, Pere Portabella, Arturo Marcos, Jeannine Mestre, Annie Settimo o Jack Taylor entre otros muchos. Drácula Barcelona sin embargo debido a su inequívoca naturaleza no acaba por indagar en un estudio pormenorizado de este cine dentro del cine o vampiración cinematográfica que ciertamente da para muchas y apasionantes digresiones teóricas, se acerca pero no lo suficiente, aquí se está más próximo al tratamiento a esas dos figuras tan antagónicas y outsiders que se apartan de cualquiera tipo de catalogación de industria como son Franco y Portabella, dos enfants terribles, cada uno a su manera que un día acabaron por confluir de una forma ciertamente fascinante.

Valoración 0/5: 3’5

Stephanie

Stephanie está sola en casa. No sabe por qué sus padres la han dejado allí, pero parece haberse acostumbrado a la situación, y es consciente de en qué momento debe esconderse para evitar la presencia amenazante que mora en las cercanías. ¿Deberíamos sufrir por ella, o quizá hay algo siniestro ocultándose tras los inocentes ojos de la niña?

Este año la cada vez más referencial Blumhouse estuvo presente en Sitges por partida doble, a la muy eficiente Happy Death Day se le sumo Stephanie del productor, director y guionista Akiva Goldsman responsable de la curiosa Winter’s Tale, una película que se sitúa por detrás de otros exitosos trabajos que este año ha presentado la factoría de Jason Blum como por ejemplo la sorprendente Get Out o el título arriba citado. Stephanie parte de una premisa interesante aunque ya expuesta con anterioridad con mucha más matización y eficiencia, de hecho la idea mucho antes que del anime Elfen Lied que algunos aseveraron como principal referencia proviene del capítulo de la mítica The Twilight Zone It’s a Good Life que Rod Serling escribió a partir de un relato corto de Jerome Bixby y que años más tarde Joe Dante volvería a reinterpretar para la adaptación al cine de la serie.

Las diferencias entre la base y el sucedáneo son muy palpables, especialmente en lo referente a su desarrollo narrativo, si en el original quedaba claro de buenas a primeras el enigma fantástico para disgregar de inmediato en un apasionante discurso sobre causa y efecto, más sombrío y oscuro en el episodio de James Sheldon, de tono más luminoso en el de Joe Dante,  en Stephanie se juega más la baza de la incógnita argumental, de alguna manera esa primera media hora es la más conseguida de la película, es cuando la interrogante va desapareciendo de su trama cuando el film de Akiva Goldsman (curiosamente mejor guionista que director aunque Stephanie no sea el mejor ejemplo de ello) va destapando sus muy evidentes carencias, ya no solo en lo concerniente a un ritmo demasiado irregular en donde los actos narrativos son de una muy difícil equiparación sino a recurrir en exceso al cliché genérico en su segundo y tercer acto, en ese territorio común y plenamente reconocible es en donde Akiva Goldsman no logra articular ningún tipo de discurso acerca del terror infantil, el principal leitmotiv de la historia a mi modo de ver, posiblemente no era el propósito de sus responsables o no le interesaban esa a priori jugosa exploración y si el de realizar una simple y asumible serie B, intenciones que de alguna manera otorgan la sensación de un desaprovechamiento temático que queda muy de manifiesto a lo largo de todo el metraje que vemos en el film.

en Stephanie se juega más la baza de la incógnita argumental, de alguna manera esa primera media hora es la más conseguida de la película, es cuando la interrogante va desapareciendo de su trama cuando el film de Akiva Goldsman (curiosamente mejor guionista que director aunque Stephanie no sea el mejor ejemplo de ello) va destapando sus muy evidentes carencias, ya no solo en lo concerniente a un ritmo demasiado irregular en donde los actos narrativos son de una muy difícil equiparación sino a recurrir en exceso al cliché genérico en su segundo y tercer acto, en ese territorio común y plenamente reconocible es en donde Akiva Goldsman no logra articular ningún tipo de discurso acerca del terror infantil, el principal leitmotiv de la historia a mi modo de ver, posiblemente no era el propósito de sus responsables o no le interesaban esa a priori jugosa exploración y si el de realizar una simple y asumible serie B, intenciones que de alguna manera otorgan la sensación de un desaprovechamiento temático que queda muy de manifiesto a lo largo de todo el metraje que vemos en el film.

Valoración 0/5: 2

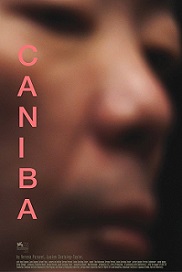

Caniba

Documental que narra la historia del caníbal Issei Sagawa, un criminal japonés nacido en 1949 declarado culpable de asesinato y canibalismo en los años 80, y sin duda uno de los más célebres antropófagos confesos. Issei, proveniente de una familia con dinero, estaba estudiando en la Sorbona de París cuando asesinó a una estudiante holandesa, la despedazó y practicó el canibalismo con ella. Fue detenido y condenado, pero en la actualidad está libre pues las autoridades francesas, a instancias de la diplomacia auspiciada por el influyente padre de Issei, y pensando que le quedaban pocas semanas de vida por una enfermedad, lo trasladaron a Tokyo, pero no murió y hoy en día disfruta de libertad.

Tras haber ganado con todo merecimiento el Premio Especial del Jurado en la sección Orizzonti del pasado Festival de Venecia Caniba, el nuevo trabajo de la pareja formada por Lucien Castaing-Taylor y Véréna Paravel aterrizo en Sitges dispuesto a poner a prueba la capacidad de asimilación de códigos y conceptos genéricos de un público que da la impresión que cada vez le cuesta más el indagar en el estudio de la trasgresión cinematográfica, unos espectadores que en su gran mayoría parecen más decantados al fácil hipterismo de ultima vanguardia (léase por ejemplo algo tan discreto y anecdótico como Brigsby Bear) que ha intentar transitar por territorios de más difícil acceso.

No deja de ser curioso que el film que retrató con más agudeza el horror más real con mucha diferencia con respecto al resto de películas este año en Sitges fuese un documental, Caniba a su manera y próxima a una obra experimental no apta para todos los públicos resulta tan contundente a la hora de mostrar una perversión genérica como lo fue en su día Leviatán, el anterior trabajo de Lucien Castaing-Taylor y Véréna Paravel. Caniba no anida en la entrevista ni en un acercamiento digamos plural de la figura del caníbal Issei Sagawa, mucho menos incide en el sensacionalismo, tampoco se juzga al personaje básicamente estamos ante un testimonio deformado en extremo y en primera persona, mostrado a bases de primerísimos planos que llegados a tal grado de acercamiento se llegan a desvirtuar por momentos (zoom acentuado al máximo que deriva en un primer plano desenfocado), una observación antropológica que se convierte un dual al unirse el hermano llamado Jun, adicto a las autoflagelaciones, tan desviado de lo que entendemos como la cordura como Sagawa, ambos, masoquista uno y caníbal el otro, ante la imposibilidad de reinsertarse en la sociedad relatan su psicopatía desde sus inicios hasta día de hoy, no hay señales de culpa o arrepentimiento y si en la reafirmación y en el detalle, “no hay mayor acto de amor de un individuo que comerse los labios de la persona a la que amas» llega a decir en un momento Sagawa, a partir de ahí aparece el incómodo y la abyección en el espectador ante lo que está presenciando, algo que va en aumento hasta llegar a un final en donde la persona que ha aceptado la inmersión quiere con todas sus ansias que lo que está presenciando no sea más que una broma de mal gusto, nada más lejos de la realidad y ante esas imágenes desvirtuadas todo lo que encontramos es el horror más real que subyace en la perversión de una mente enferma. Caniba nos muestra como los monstruos existen en la realidad, su abstracción narrativa la convierten en una de las experiencias cinematográficas más extremas y perturbadoras que un servidor recuerda en mucho tiempo, un tipo de cine que está continuamente desafiando (que no provocando) al espectador a través de su propia trasgresión fílmica, ese tipo de cine en definitiva que una vez que nos obliga a mirar al abismo nos invita posteriormente a la dolorosa reflexión acerca de los límites que creemos que puede atesorar el alma humana.

una observación antropológica que se convierte un dual al unirse el hermano llamado Jun, adicto a las autoflagelaciones, tan desviado de lo que entendemos como la cordura como Sagawa, ambos, masoquista uno y caníbal el otro, ante la imposibilidad de reinsertarse en la sociedad relatan su psicopatía desde sus inicios hasta día de hoy, no hay señales de culpa o arrepentimiento y si en la reafirmación y en el detalle, “no hay mayor acto de amor de un individuo que comerse los labios de la persona a la que amas» llega a decir en un momento Sagawa, a partir de ahí aparece el incómodo y la abyección en el espectador ante lo que está presenciando, algo que va en aumento hasta llegar a un final en donde la persona que ha aceptado la inmersión quiere con todas sus ansias que lo que está presenciando no sea más que una broma de mal gusto, nada más lejos de la realidad y ante esas imágenes desvirtuadas todo lo que encontramos es el horror más real que subyace en la perversión de una mente enferma. Caniba nos muestra como los monstruos existen en la realidad, su abstracción narrativa la convierten en una de las experiencias cinematográficas más extremas y perturbadoras que un servidor recuerda en mucho tiempo, un tipo de cine que está continuamente desafiando (que no provocando) al espectador a través de su propia trasgresión fílmica, ese tipo de cine en definitiva que una vez que nos obliga a mirar al abismo nos invita posteriormente a la dolorosa reflexión acerca de los límites que creemos que puede atesorar el alma humana.

Valoración 0/5: 4’5

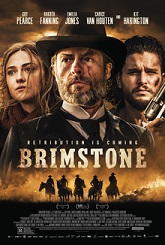

en intentar demasiadas cosas al mismo tiempo, algunas sugerentes, otras ahogadas en la propia desmesura de la propuesta, obviar el flashback a favor de una narrativa fracturada en sentido inverso a través de cuatro actos, deconstrucción de los personajes prototipos del western, fanatismo religioso y otras digresiones que por momentos colindan de forma breve con la pesadilla sexual y el fantástico con homenaje incluido al El jinete pálido de Clint Eastwood, todo ello a través de un relato de abundante violencia explícita en donde el western se disfraza de aires feministas, sin embargo hay tanto énfasis en mostrarnos esa exaltación tan explícita (Guy Pearce muy pasado de vueltas) que llegados a un momento la historia se encoge hasta límites insospechados, tanto que dicha argumentación da lugar a un mero catálogo algo caótico de penurias varias. La mejor conclusión que un servidor llega a extraer de Brimstone radica en la valentía en ver como a día de hoy un reducido grupo de realizadores se empeñan con mayor o menor fortuna en incidir en un género que muchos daban por muerto, nombres como John Maclean, Quentin Tarantino, S. Craig Zahler, Ti West o el propio Martin Koolhoven entre otros lo han intentado en estos últimos años, nos ofrecen algo distinto a lo que estábamos acostumbrados pero sigue siendo western al fin y al cabo.

en intentar demasiadas cosas al mismo tiempo, algunas sugerentes, otras ahogadas en la propia desmesura de la propuesta, obviar el flashback a favor de una narrativa fracturada en sentido inverso a través de cuatro actos, deconstrucción de los personajes prototipos del western, fanatismo religioso y otras digresiones que por momentos colindan de forma breve con la pesadilla sexual y el fantástico con homenaje incluido al El jinete pálido de Clint Eastwood, todo ello a través de un relato de abundante violencia explícita en donde el western se disfraza de aires feministas, sin embargo hay tanto énfasis en mostrarnos esa exaltación tan explícita (Guy Pearce muy pasado de vueltas) que llegados a un momento la historia se encoge hasta límites insospechados, tanto que dicha argumentación da lugar a un mero catálogo algo caótico de penurias varias. La mejor conclusión que un servidor llega a extraer de Brimstone radica en la valentía en ver como a día de hoy un reducido grupo de realizadores se empeñan con mayor o menor fortuna en incidir en un género que muchos daban por muerto, nombres como John Maclean, Quentin Tarantino, S. Craig Zahler, Ti West o el propio Martin Koolhoven entre otros lo han intentado en estos últimos años, nos ofrecen algo distinto a lo que estábamos acostumbrados pero sigue siendo western al fin y al cabo.

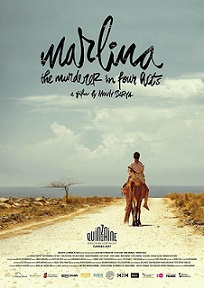

nos ofrece un peculiar y depurado western en donde la estética, fotografía, sonido o amplias panorámicas es mucho más complejo y variado que el concepto narrativo del que parte y desarrolla posteriormente, de hecho el gran valor de un trabajo tan estimable como resulta ser Marlina the Murderer in Four Acts reside en ver como a través de un excelso ejercicio de estilo no solo se reverencia a clásicos del subgénero de bandoleros del cual sigue conceptos pauta por pauta con un inusual conocimiento de sus mecanismos sino que consigue trasladarlos a un contexto determinado, de naturaleza territorial con un claro sello folclórico y como no social, pues a fin de cuenta la película de Mouly Surya no deja de ser un claro film denuncia en donde se prioriza la visión costumbrista a los consabidos golpes de efecto tan característicos en este tipo de película (un fiel exponente de esto podría ser por ejemplo una cinta como Bedevilled de Jang Cheol-soo). Marlina the Murderer in Four Acts es una historia del violento abuso del poder, la de una rebelión contra ello, aquí lo es de una manera patriarcal a través de una sociedad opresora que sabemos que existe a día de hoy, una película que viene a representar como modernizar un género a través de un discurso referencial, inteligente y actual, y lo que es más importante plenamente autoral.

nos ofrece un peculiar y depurado western en donde la estética, fotografía, sonido o amplias panorámicas es mucho más complejo y variado que el concepto narrativo del que parte y desarrolla posteriormente, de hecho el gran valor de un trabajo tan estimable como resulta ser Marlina the Murderer in Four Acts reside en ver como a través de un excelso ejercicio de estilo no solo se reverencia a clásicos del subgénero de bandoleros del cual sigue conceptos pauta por pauta con un inusual conocimiento de sus mecanismos sino que consigue trasladarlos a un contexto determinado, de naturaleza territorial con un claro sello folclórico y como no social, pues a fin de cuenta la película de Mouly Surya no deja de ser un claro film denuncia en donde se prioriza la visión costumbrista a los consabidos golpes de efecto tan característicos en este tipo de película (un fiel exponente de esto podría ser por ejemplo una cinta como Bedevilled de Jang Cheol-soo). Marlina the Murderer in Four Acts es una historia del violento abuso del poder, la de una rebelión contra ello, aquí lo es de una manera patriarcal a través de una sociedad opresora que sabemos que existe a día de hoy, una película que viene a representar como modernizar un género a través de un discurso referencial, inteligente y actual, y lo que es más importante plenamente autoral.

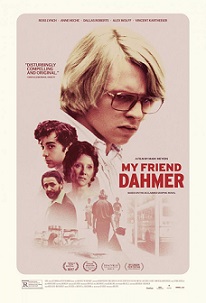

que busca algo de complicidad en el espectador en según qué actos de lo que sabemos que vendrá en un futuro, en este aspecto la película juega bien la baza del conocimiento del espectador, en ningún momento de trata de justificar y si de alguna manera en discernir y retratar, evidentemente la pregunta que orbita en la mente del espectador a lo largo de todo el metraje de My Friend Dahmer es saber si un asesino en serie como el que vemos en la historia nace o se hace, si es una víctima más del entorno social en el que cohabita o la tara mental vino de serie, en este sentido el director Marc Meyers nos muestra los incomodos condicionantes del día a día del protagonista (conflictivas relaciones familiares y sobre todo inadaptación en el entorno universitario). My Friend Dahmer termina inquietando en su faceta de estudio social como iniciación a esa antesala del terror que vislumbramos en la última escena, aunque estemos ante un estudio bastante lucido en intenciones y posterior exposición de un futuro macabro volvemos al punto de inicio en lo referente a su finalización al no encontrar prácticamente ninguna respuesta, nos queda eso si una interesante reflexión final acerca de esa marginación social, impuesta o autoimpuesta, que en ocasiones logran engendran la creación del monstruo.

que busca algo de complicidad en el espectador en según qué actos de lo que sabemos que vendrá en un futuro, en este aspecto la película juega bien la baza del conocimiento del espectador, en ningún momento de trata de justificar y si de alguna manera en discernir y retratar, evidentemente la pregunta que orbita en la mente del espectador a lo largo de todo el metraje de My Friend Dahmer es saber si un asesino en serie como el que vemos en la historia nace o se hace, si es una víctima más del entorno social en el que cohabita o la tara mental vino de serie, en este sentido el director Marc Meyers nos muestra los incomodos condicionantes del día a día del protagonista (conflictivas relaciones familiares y sobre todo inadaptación en el entorno universitario). My Friend Dahmer termina inquietando en su faceta de estudio social como iniciación a esa antesala del terror que vislumbramos en la última escena, aunque estemos ante un estudio bastante lucido en intenciones y posterior exposición de un futuro macabro volvemos al punto de inicio en lo referente a su finalización al no encontrar prácticamente ninguna respuesta, nos queda eso si una interesante reflexión final acerca de esa marginación social, impuesta o autoimpuesta, que en ocasiones logran engendran la creación del monstruo.

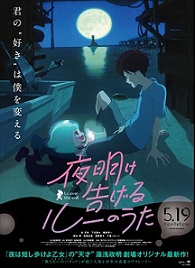

una estructura argumental que supone un paso lateral por parte del director nipón con respecto a la experimentación visual y narrativa tan habitual en anteriores trabajos suyos, en cierta manera aquí todo es algo más convencional que de costumbre dado su tono infantil, de una narración mucho más clásica que tiene sin embargo la virtud de no incidir mucho en la moraleja y que por momentos parece colindar con el universo Ghibli (Ponyo en el acantilado está muy presente a lo largo de toda la película). En Lu Over the Wall encontraremos ligeros apuntes sobre todo a nivel caricaturesco en esa deformación de la realidad tan marca de la casa por parte de su director especialmente visible en un épico tramo final que nos remiten al indiscutible talento de su director, un autor que se posiciona por méritos propios en la primera línea de la actual animación nipona, ya sea a través de trabajos con una supuesta base pedagógica expuesto a modo de fábula fantástica como resulta ser esta estimulante Lu Over the Wall o de trabajos propios provistos de un imaginario propio como parece ser que es su Night is Short, Walk On Girl, dualidades temáticas llevadas a muy buen puerto y al alcance de muy pocos directores, Masaaki Yuasa es indiscutiblemente uno de ellos.

una estructura argumental que supone un paso lateral por parte del director nipón con respecto a la experimentación visual y narrativa tan habitual en anteriores trabajos suyos, en cierta manera aquí todo es algo más convencional que de costumbre dado su tono infantil, de una narración mucho más clásica que tiene sin embargo la virtud de no incidir mucho en la moraleja y que por momentos parece colindar con el universo Ghibli (Ponyo en el acantilado está muy presente a lo largo de toda la película). En Lu Over the Wall encontraremos ligeros apuntes sobre todo a nivel caricaturesco en esa deformación de la realidad tan marca de la casa por parte de su director especialmente visible en un épico tramo final que nos remiten al indiscutible talento de su director, un autor que se posiciona por méritos propios en la primera línea de la actual animación nipona, ya sea a través de trabajos con una supuesta base pedagógica expuesto a modo de fábula fantástica como resulta ser esta estimulante Lu Over the Wall o de trabajos propios provistos de un imaginario propio como parece ser que es su Night is Short, Walk On Girl, dualidades temáticas llevadas a muy buen puerto y al alcance de muy pocos directores, Masaaki Yuasa es indiscutiblemente uno de ellos.

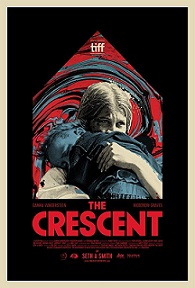

Que el director de The Crescent haya trabajado asiduamente como artista audiovisual en otros ámbitos culturales está muy presente en el film, quizás demasiado, hay una apuesta muy clara por el trazo vanguardista y experimental en esta historia de fantasmas (una más de las muchas que se pudieron ver este año en Sitges), el problema posiblemente venga dado a la hora de intentar aunar esa clásica ghost story con el estilo antes mencionado en una historia que está contada casi a través de las pinturas que la protagonista crea, este intento de fusión crea evidentes derivas narrativas, es lógico que los dos personajes de la trama cohabiten en una especie de limbo temporal el problema viene dado en la manera que el espectador también lo está a lo largo de casi todo el metraje, una falta de fluidez que deriva en una película que por momentos se hace algo larga, que sin ser realmente contemplativa lo parece. The Crescent termina manifestándose como un producto tan atípico como irregular, a su favor aparte de arriesgar por senderos no trillados está la labor de jugar con las expectativas del espectador a través de esa estructura tan arty, algo que de por sí ya tendría que ser meritorio y digno de resaltarse aunque sea de forma puntual.

Que el director de The Crescent haya trabajado asiduamente como artista audiovisual en otros ámbitos culturales está muy presente en el film, quizás demasiado, hay una apuesta muy clara por el trazo vanguardista y experimental en esta historia de fantasmas (una más de las muchas que se pudieron ver este año en Sitges), el problema posiblemente venga dado a la hora de intentar aunar esa clásica ghost story con el estilo antes mencionado en una historia que está contada casi a través de las pinturas que la protagonista crea, este intento de fusión crea evidentes derivas narrativas, es lógico que los dos personajes de la trama cohabiten en una especie de limbo temporal el problema viene dado en la manera que el espectador también lo está a lo largo de casi todo el metraje, una falta de fluidez que deriva en una película que por momentos se hace algo larga, que sin ser realmente contemplativa lo parece. The Crescent termina manifestándose como un producto tan atípico como irregular, a su favor aparte de arriesgar por senderos no trillados está la labor de jugar con las expectativas del espectador a través de esa estructura tan arty, algo que de por sí ya tendría que ser meritorio y digno de resaltarse aunque sea de forma puntual.

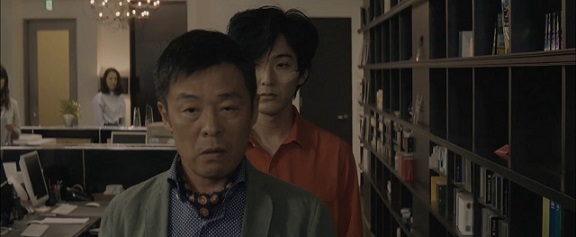

si hay un director que nos habla continuamente a través de ellas ese es indiscutiblemente Kiyoshi Kurosawa, en todo momento nos está diciendo o interpelando cuestiones invariables sobre sociedad, política o cuestiones simplemente sentimentales, del espectador depende aceptar la propuesta e interpretar tales transparencias, el traducir un estilo autoral en definitiva. Before We Vanish que adapta la novela de Tomohito Maekawa más que hablarnos de una invasión se nos expone una alienación, la de nuestra propia sociedad en lo concerniente a una visión de clara naturaleza apocalíptica y como a través de esta urge la necesidad intrínseca de la regeneración, de hecho Before We Vanish expone una continua observación a la condición humana vista desde los ojos del extraño, no deja de ser una interpretación muy personal de por ejemplo la magnífica Under the Skin de Jonathan Glazer, en este aspecto Kiyoshi Kurosawa lleva a su terreno todo el material del que dispone para discernir y trasladar lo sobrenatural al ámbito cotidiano otra vez mas sin apenas ninguna distracción visual en dicho planteamiento. Before We Vanish posiblemente se situé un escalón por debajo de los mejores trabajos de su autor, esa amalgama genérica puede provocar de una forma lógica una narrativa algo irregular en lo referente a su desarrollo, algo que no es óbice para que volvamos a ser testigos de cómo Kiyoshi Kurosawa con el inusual acierto que le caracteriza vuelva a indagar a través de la construcción de la propia imagen y de cómo a través de estas consigue llevar al fantástico a su irreductible parcela autoral y no al revés como suele ser habitual en la mayoría de directores.

si hay un director que nos habla continuamente a través de ellas ese es indiscutiblemente Kiyoshi Kurosawa, en todo momento nos está diciendo o interpelando cuestiones invariables sobre sociedad, política o cuestiones simplemente sentimentales, del espectador depende aceptar la propuesta e interpretar tales transparencias, el traducir un estilo autoral en definitiva. Before We Vanish que adapta la novela de Tomohito Maekawa más que hablarnos de una invasión se nos expone una alienación, la de nuestra propia sociedad en lo concerniente a una visión de clara naturaleza apocalíptica y como a través de esta urge la necesidad intrínseca de la regeneración, de hecho Before We Vanish expone una continua observación a la condición humana vista desde los ojos del extraño, no deja de ser una interpretación muy personal de por ejemplo la magnífica Under the Skin de Jonathan Glazer, en este aspecto Kiyoshi Kurosawa lleva a su terreno todo el material del que dispone para discernir y trasladar lo sobrenatural al ámbito cotidiano otra vez mas sin apenas ninguna distracción visual en dicho planteamiento. Before We Vanish posiblemente se situé un escalón por debajo de los mejores trabajos de su autor, esa amalgama genérica puede provocar de una forma lógica una narrativa algo irregular en lo referente a su desarrollo, algo que no es óbice para que volvamos a ser testigos de cómo Kiyoshi Kurosawa con el inusual acierto que le caracteriza vuelva a indagar a través de la construcción de la propia imagen y de cómo a través de estas consigue llevar al fantástico a su irreductible parcela autoral y no al revés como suele ser habitual en la mayoría de directores.

, no hay mucho misterio en un film que pasa por alto cualquier tipo de trasgresión en lo referente a una narrativa algo pobre, visiblemente estática en su trama central y que un servidor deduce que esta algo alejada del texto original, lo suyo es más bien un aplicado cuento de terror marino que incluso colinda en más de un momento con la aventura clásica de claros ecos a la literatura de Verne, de pulcro acabado técnico, último trabajo en el diseño de producción del maestro Gil Parrondo (en este apartado solo chirria el excesivo número de planos aéreos), La piel fría deviene como un survival en donde la imagen se antepone siempre a las palabras, con claras connotaciones a la serie B muy visible en ese en ese final circular que parece remitirle sin ningún tipo de disimulo a la fundamental The Twilight Zone. A través de esta perspectiva La piel fría es un producto plenamente disfrutable dentro de una sola categoría, el otorgarle un estatus diferente solo hará que salgan a flote sus más que evidentes carencias, la más visible por ejemplo el otorgar al film una forzada y redundante voz en off, recurso este que igual habría funcionado si el film hubiera apostado por un tono algo más lovecraftiano que difícilmente llegamos a ver a lo largo de la película.

, no hay mucho misterio en un film que pasa por alto cualquier tipo de trasgresión en lo referente a una narrativa algo pobre, visiblemente estática en su trama central y que un servidor deduce que esta algo alejada del texto original, lo suyo es más bien un aplicado cuento de terror marino que incluso colinda en más de un momento con la aventura clásica de claros ecos a la literatura de Verne, de pulcro acabado técnico, último trabajo en el diseño de producción del maestro Gil Parrondo (en este apartado solo chirria el excesivo número de planos aéreos), La piel fría deviene como un survival en donde la imagen se antepone siempre a las palabras, con claras connotaciones a la serie B muy visible en ese en ese final circular que parece remitirle sin ningún tipo de disimulo a la fundamental The Twilight Zone. A través de esta perspectiva La piel fría es un producto plenamente disfrutable dentro de una sola categoría, el otorgarle un estatus diferente solo hará que salgan a flote sus más que evidentes carencias, la más visible por ejemplo el otorgar al film una forzada y redundante voz en off, recurso este que igual habría funcionado si el film hubiera apostado por un tono algo más lovecraftiano que difícilmente llegamos a ver a lo largo de la película.

actual y pasada, evidentemente las nacionalidades de los protagonistas y posteriores actuaciones de ellos ya nos lo indica de antemano, ella Bosnia, el novio Alemán y los cazadores Serbios. The Maus en este sentido no engaña a nadie y es meridiana en lo referente a los objetivos de sus premisas, quizás demasiado, al film le hubiera venido bien algo más de sutileza a la hora de exponer la metáfora, curiosamente si encontramos un ápice de ella esta radica cuando nos adentramos en la psique de la protagonista, ese tránsito onírico de claras reminiscencias pesadillescas que parecen difuminar las por momentos imperceptibles fronteras entre realidad y sueño, en definitiva cuando la película abraza sin contemplaciones su aparente condición de relato fantástico. A The Maus pese a sus muy evidentes carencias no se le puede negar un cierto arrogo formal a la hora de salirse de unas tangentes temáticas convencionales, esta historia dual del no perdón, de conflictos históricos en donde coexisten dos partes de imposible reconciliación y una tercera cuya neutralidad deriva finalmente en involuntaria hipocresía posiblemente merecía algo de mejor acogida en un certamen que cada vez parece menos dado por parte de un público mayoritario a intentar desgranar conflictos internos por muy maniqueos que estos nos sean presentados.

actual y pasada, evidentemente las nacionalidades de los protagonistas y posteriores actuaciones de ellos ya nos lo indica de antemano, ella Bosnia, el novio Alemán y los cazadores Serbios. The Maus en este sentido no engaña a nadie y es meridiana en lo referente a los objetivos de sus premisas, quizás demasiado, al film le hubiera venido bien algo más de sutileza a la hora de exponer la metáfora, curiosamente si encontramos un ápice de ella esta radica cuando nos adentramos en la psique de la protagonista, ese tránsito onírico de claras reminiscencias pesadillescas que parecen difuminar las por momentos imperceptibles fronteras entre realidad y sueño, en definitiva cuando la película abraza sin contemplaciones su aparente condición de relato fantástico. A The Maus pese a sus muy evidentes carencias no se le puede negar un cierto arrogo formal a la hora de salirse de unas tangentes temáticas convencionales, esta historia dual del no perdón, de conflictos históricos en donde coexisten dos partes de imposible reconciliación y una tercera cuya neutralidad deriva finalmente en involuntaria hipocresía posiblemente merecía algo de mejor acogida en un certamen que cada vez parece menos dado por parte de un público mayoritario a intentar desgranar conflictos internos por muy maniqueos que estos nos sean presentados.

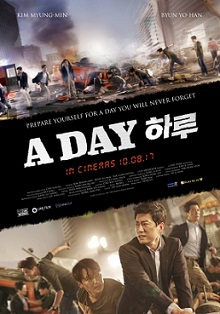

en este caso esa estructura de repetitividad que tiene como principal premisa y reclamo no tiene ninguna explicación, o mejor dicho no se la intenta buscar algo que en cierta manera es más grave, una cosa es que productos como los arriba citados utilicen dicho planteamiento como un mera excusa a la hora de ofrecernos un divertimento que cuadre con su ineludible condición lúdica, otra cosa es que quieras ofrecer un discurso supuestamente serio y saltes reglas de credibilidad narrativa continuamente. Para más inri y como viene siendo habitual A Day es larga (no en duración 90 minutos y si en contenido), o mejor dicho su estructura narrativa se nos hace larga, aunque posiblemente su principal lastre radique en un final dramatizado hasta la extenuación (otra marca de la casa registrada) algo que termina por desbaratar cualquier atibo de atención que hasta ese momento un servidor podía aun mantener en la historia. Este año en Sitges ha quedado demostrado de sobras ese mal endémico que arrastra el cine surcoreano en estos últimos años, no hay un término medio en referencia a calidad entre autores consagrados como por ejemplo Park Chan-wook, Kim Ji-Woon o Na Hong-jin, todos presentes el pasado año en el certamen, y el resto, un abismo diferencial del cual A Day es un fiel exponente.

en este caso esa estructura de repetitividad que tiene como principal premisa y reclamo no tiene ninguna explicación, o mejor dicho no se la intenta buscar algo que en cierta manera es más grave, una cosa es que productos como los arriba citados utilicen dicho planteamiento como un mera excusa a la hora de ofrecernos un divertimento que cuadre con su ineludible condición lúdica, otra cosa es que quieras ofrecer un discurso supuestamente serio y saltes reglas de credibilidad narrativa continuamente. Para más inri y como viene siendo habitual A Day es larga (no en duración 90 minutos y si en contenido), o mejor dicho su estructura narrativa se nos hace larga, aunque posiblemente su principal lastre radique en un final dramatizado hasta la extenuación (otra marca de la casa registrada) algo que termina por desbaratar cualquier atibo de atención que hasta ese momento un servidor podía aun mantener en la historia. Este año en Sitges ha quedado demostrado de sobras ese mal endémico que arrastra el cine surcoreano en estos últimos años, no hay un término medio en referencia a calidad entre autores consagrados como por ejemplo Park Chan-wook, Kim Ji-Woon o Na Hong-jin, todos presentes el pasado año en el certamen, y el resto, un abismo diferencial del cual A Day es un fiel exponente.

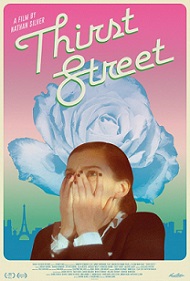

(un Damien Bonnard recién venido de esa maravillosa locura que es Rester vertical) esa ansiedad pasara a convertirse en obsesión al comprobar como para el ese encuentro no deja de ser una aventura de una sola noche, todo lo contrario de lo que la mente de ella parece dictarle, hasta aquí podríamos aseverar que la historia se sustenta en un modelaje visto con anterioridad en demasiadas ocasiones, el punto de originalidad en la propuesta podemos encontrarlo en la medida de ver como Nathan Silver aplica a estos mecanismos una receta ciertamente compleja, se nos cuenta lo de siempre aunque de una manera algo distinta de la habitual, una historia de amores obsesivos que derivan en enfermizos en donde dicha perversión (siempre presente en el relato con la voz en off de Anjelica Huston) se articula a través de un tono en principio voyeurista para acabar aderezado con la tragicomedia más caustica. Thirst Street termina convirtiéndose en un sugerente ejercicio acerca de la deformidad visual, un propuesta deforme de por sí sobre una idea equivocada del deseo que paso de forma muy desapercibida como otras tantas por ese vericueto interminable de secciones que inundan Sitges cada año.

(un Damien Bonnard recién venido de esa maravillosa locura que es Rester vertical) esa ansiedad pasara a convertirse en obsesión al comprobar como para el ese encuentro no deja de ser una aventura de una sola noche, todo lo contrario de lo que la mente de ella parece dictarle, hasta aquí podríamos aseverar que la historia se sustenta en un modelaje visto con anterioridad en demasiadas ocasiones, el punto de originalidad en la propuesta podemos encontrarlo en la medida de ver como Nathan Silver aplica a estos mecanismos una receta ciertamente compleja, se nos cuenta lo de siempre aunque de una manera algo distinta de la habitual, una historia de amores obsesivos que derivan en enfermizos en donde dicha perversión (siempre presente en el relato con la voz en off de Anjelica Huston) se articula a través de un tono en principio voyeurista para acabar aderezado con la tragicomedia más caustica. Thirst Street termina convirtiéndose en un sugerente ejercicio acerca de la deformidad visual, un propuesta deforme de por sí sobre una idea equivocada del deseo que paso de forma muy desapercibida como otras tantas por ese vericueto interminable de secciones que inundan Sitges cada año.

ha perdido la radicalidad exhibida en sus primeros trabajos, que un director con más de cien películas en su haber no muestre signos de cambio seria ciertamente preocupante, más que cambios estructurales podríamos hablar de una lógica evolución, es verdad que en estos últimos tiempos posiblemente Miike abuse de adaptaciones al manga, pero habría que detenerse en la supuesta función de un autor que casi siempre se ha movido en los terrenos más artesanales posibles. Que Blade of the Immortal fuera la tercera película tras Shield of Straw y Hara-kiri: Death of a Samurai de su autor en estar presente en una sección oficial del festival de Cannes no es un hecho que parta de la simple anécdota, pese a lo supuestamente alocado y violento de su trama estamos ante una película plenamente coherente, evolutiva y en cierta manera depurada de lo que podríamos denominar como ese subgénero propio made in Takashi Miike. En Blade of the Immortal los aficionados al manga y por ende al cine de su autor encontrarán lo que andan buscando, pocos directores saben adecuarse tan bien a unas imágenes de violencia extrema a través de una historia de lo más simple, esa temática samurái con marchamos de modernidad expuesta a la hipérbole no deja de representar una marca hereditaria y consecuente del imaginario de un realizador ciertamente único en lo referente a sus cometidos.

ha perdido la radicalidad exhibida en sus primeros trabajos, que un director con más de cien películas en su haber no muestre signos de cambio seria ciertamente preocupante, más que cambios estructurales podríamos hablar de una lógica evolución, es verdad que en estos últimos tiempos posiblemente Miike abuse de adaptaciones al manga, pero habría que detenerse en la supuesta función de un autor que casi siempre se ha movido en los terrenos más artesanales posibles. Que Blade of the Immortal fuera la tercera película tras Shield of Straw y Hara-kiri: Death of a Samurai de su autor en estar presente en una sección oficial del festival de Cannes no es un hecho que parta de la simple anécdota, pese a lo supuestamente alocado y violento de su trama estamos ante una película plenamente coherente, evolutiva y en cierta manera depurada de lo que podríamos denominar como ese subgénero propio made in Takashi Miike. En Blade of the Immortal los aficionados al manga y por ende al cine de su autor encontrarán lo que andan buscando, pocos directores saben adecuarse tan bien a unas imágenes de violencia extrema a través de una historia de lo más simple, esa temática samurái con marchamos de modernidad expuesta a la hipérbole no deja de representar una marca hereditaria y consecuente del imaginario de un realizador ciertamente único en lo referente a sus cometidos.

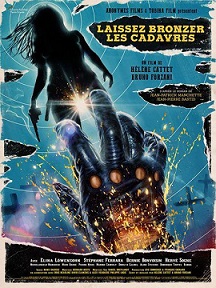

belgas vuelven a ampararse en la psicodelia de sus imágenes más extremas para ofrecernos un tiroteo y expandirlo eternamente en el tiempo en medio de un calor sofocante del Mediterráneo como escenario, de características más pop que anteriores trabajos suyos y diseccionado hasta la extenuidad en función de un montaje alucinatorio, fotografía y sonido que juegan a favor del colapso y aturdimiento a través de un ejercicio que vuelve a transitar por lo más puramente invasivo sensorialmente hablando como viene siendo habitual en el cine de sus autores. Quien quiera ir al cine para que le expliquen historietas argumentadas Laissez bronzer les cadavres! será desde luego una mala elección, de hecho soy de los que piensas que para disfrutar mejor tan exquisito manjar cinematográfico es incluso adecuado el obviar por completo su argumento, si es que lo hay, en cierta manera no deja de ser una mera excusa, la imágenes que nos muestran Cattet y Forzani no están diseñadas para responder y si para exponer con contundencia, evidentemente habrá quienes incidan en la irregularidad del producto en cuestión, ¿desde cuándo una película que nos es ofrecida a modo de reto ineludible no lo es?, en este sentido bendita la inconsistencia que deviene de otra joya de culto (la tercera) por parte de Hélène Cattet y Bruno Forzani.

belgas vuelven a ampararse en la psicodelia de sus imágenes más extremas para ofrecernos un tiroteo y expandirlo eternamente en el tiempo en medio de un calor sofocante del Mediterráneo como escenario, de características más pop que anteriores trabajos suyos y diseccionado hasta la extenuidad en función de un montaje alucinatorio, fotografía y sonido que juegan a favor del colapso y aturdimiento a través de un ejercicio que vuelve a transitar por lo más puramente invasivo sensorialmente hablando como viene siendo habitual en el cine de sus autores. Quien quiera ir al cine para que le expliquen historietas argumentadas Laissez bronzer les cadavres! será desde luego una mala elección, de hecho soy de los que piensas que para disfrutar mejor tan exquisito manjar cinematográfico es incluso adecuado el obviar por completo su argumento, si es que lo hay, en cierta manera no deja de ser una mera excusa, la imágenes que nos muestran Cattet y Forzani no están diseñadas para responder y si para exponer con contundencia, evidentemente habrá quienes incidan en la irregularidad del producto en cuestión, ¿desde cuándo una película que nos es ofrecida a modo de reto ineludible no lo es?, en este sentido bendita la inconsistencia que deviene de otra joya de culto (la tercera) por parte de Hélène Cattet y Bruno Forzani.

The Cured termina convirtiéndose en un relato de contornos fríos en lo concerniente a su exposición, un catálogo de dilemas morales a golpe de continuos flashbacks en donde uno tiene la sensación de que personajes e historia tenían mucho más que contar de lo que finalmente lo hacen, es de esas películas que en un principio parecen querer ir más allá del simple subtexto del que parten sin llegar a conseguirlo. Esta historia de reincorporación y posterior rechazo por parte de la sociedad en lo referente a prejuicios y miedo a lo desconocido se queda a medio gas a la hora de equilibrar intenciones y resultados, al menos el film atesora la virtud de no molestar al respetable, algo que visto el panorama de dicho subgénero a día de hoy podríamos considerar como algo digno de elogio.

The Cured termina convirtiéndose en un relato de contornos fríos en lo concerniente a su exposición, un catálogo de dilemas morales a golpe de continuos flashbacks en donde uno tiene la sensación de que personajes e historia tenían mucho más que contar de lo que finalmente lo hacen, es de esas películas que en un principio parecen querer ir más allá del simple subtexto del que parten sin llegar a conseguirlo. Esta historia de reincorporación y posterior rechazo por parte de la sociedad en lo referente a prejuicios y miedo a lo desconocido se queda a medio gas a la hora de equilibrar intenciones y resultados, al menos el film atesora la virtud de no molestar al respetable, algo que visto el panorama de dicho subgénero a día de hoy podríamos considerar como algo digno de elogio.

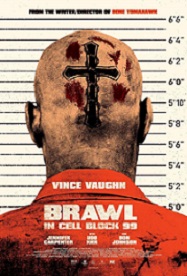

más desaforado, a la serie B de videoclub, a la referencia y al homenaje expuesto, y esto es lo realmente importante, a través del conocimiento al culto, en este sentido no basta con escanear con excesivos manierismos y exponerlos a modo de pleitesía como últimamente vemos repetidamente en esa equivocada y vacua exposición de la nostalgia ochentera que parece estar de moda, aquí no hay lugar a dicha nostalgia pero si a potenciarla a través del conocimiento de sus propias reglas y pautas genéricas. Brawl in Cell Block 99 es la quintaesencia del thriller carcelario por excelencia, violento y oscuro, exacerbado hasta la extenuación, el film representa un viaje y posterior bajada sin posibilidad de retorno a los infiernos por parte de un excelso Vince Vaughn (performance one man show inexplicablemente ausente en el palmarés). Ojala S. Craig Zahler, cuyo ámbito natural por lógica es Sitges, no se deje seducir por los cantos de sirenas provenientes de los grandes estudios, en cierta manera seria un paso lógico dado su innegable talento, su cine sería imposible en dicho medio, posiblemente nos ofrecería otra visión igualmente interesante pero no sería desde luego la que hasta ahora hemos conocido y disfrutado de una forma incondicional como la buena y autentica serie B que es en toda la amplitud de su término.

más desaforado, a la serie B de videoclub, a la referencia y al homenaje expuesto, y esto es lo realmente importante, a través del conocimiento al culto, en este sentido no basta con escanear con excesivos manierismos y exponerlos a modo de pleitesía como últimamente vemos repetidamente en esa equivocada y vacua exposición de la nostalgia ochentera que parece estar de moda, aquí no hay lugar a dicha nostalgia pero si a potenciarla a través del conocimiento de sus propias reglas y pautas genéricas. Brawl in Cell Block 99 es la quintaesencia del thriller carcelario por excelencia, violento y oscuro, exacerbado hasta la extenuación, el film representa un viaje y posterior bajada sin posibilidad de retorno a los infiernos por parte de un excelso Vince Vaughn (performance one man show inexplicablemente ausente en el palmarés). Ojala S. Craig Zahler, cuyo ámbito natural por lógica es Sitges, no se deje seducir por los cantos de sirenas provenientes de los grandes estudios, en cierta manera seria un paso lógico dado su innegable talento, su cine sería imposible en dicho medio, posiblemente nos ofrecería otra visión igualmente interesante pero no sería desde luego la que hasta ahora hemos conocido y disfrutado de una forma incondicional como la buena y autentica serie B que es en toda la amplitud de su término.

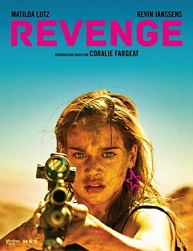

básicamente porque estamos ante un ejercicio de estilo bien rodado, pulcro en sus intenciones y poca cosa más, un rape & revenge de manual que volviendo al discurso anterior en tiempos pasados solo eran coto privado destinado para que hombres la dirigieran, afortunadamente hoy todo esto ha cambiado. Lo que no se le puede negar a Revenge es que no sea consecuente con sus propios postulados, en este aspecto la película no solo va al grano sino que sigue una pautas genéricas perfectamente reconocibles, en lo concerniente a esto no se sale del guion en ningún momento, otra cosa es indagar en ese supuesto mensaje contestatario totalmente inexistente, evidentemente que hay un leve intento de crítica social en Revenge, ¿pero en película de violación y posterior venganza no la hay? Revenge como buena y aplicada muestra del subgénero que es pasa de pies puntillas por la credibilidad argumental, lo suyo es más bien la técnica al servicio de una supuesta historia, en este sentido Coralie Fargeat le saca provecho a ese árido paisaje del desierto mexicano que por momentos en lo referente a su función nos remite al The Most Dangerous Game de Irving Pichel, intentar buscar otra posible lectura al producto es completamente innecesario.

básicamente porque estamos ante un ejercicio de estilo bien rodado, pulcro en sus intenciones y poca cosa más, un rape & revenge de manual que volviendo al discurso anterior en tiempos pasados solo eran coto privado destinado para que hombres la dirigieran, afortunadamente hoy todo esto ha cambiado. Lo que no se le puede negar a Revenge es que no sea consecuente con sus propios postulados, en este aspecto la película no solo va al grano sino que sigue una pautas genéricas perfectamente reconocibles, en lo concerniente a esto no se sale del guion en ningún momento, otra cosa es indagar en ese supuesto mensaje contestatario totalmente inexistente, evidentemente que hay un leve intento de crítica social en Revenge, ¿pero en película de violación y posterior venganza no la hay? Revenge como buena y aplicada muestra del subgénero que es pasa de pies puntillas por la credibilidad argumental, lo suyo es más bien la técnica al servicio de una supuesta historia, en este sentido Coralie Fargeat le saca provecho a ese árido paisaje del desierto mexicano que por momentos en lo referente a su función nos remite al The Most Dangerous Game de Irving Pichel, intentar buscar otra posible lectura al producto es completamente innecesario.

es el perfecto cierre de la que es la trilogía yakuza por excelencia del cine contemporáneo japonés, hay quienes aseguran que la película supone un perfecto ejemplo de cómo su cine ha ido neutralizando en parte la radicalidad del lenguaje cinematográfico de sus inicios, nada más lejos de la realidad, en verdad lo que presenciamos en Outrage Coda es una depuración de conceptos y estilos hacia algo más complejo, aunque parece que haya gente que aún no se haya dado cuenta que ni esta película ni la saga en cuestión es un artilugio de la violencia más desatada como excusa genérica (supongo que lo más cerca que estuvo Kitano a dichos estilemas fue con Brother), un film que versa sobre la política del poder instaurado en las jerarquías criminales, al igual que en las dos anteriores entregas, aunque aquí de forma más notoria, tal es la complejidad narrativa en el relato que es ciertamente difícil el descifrar todas las líneas argumentales que se van exponiendo en el relato, lealtad, traición y posicionamientos diversos a modo de juego de ajedrez que vamos viendo en una película en donde el único resquemor que un servidor intuye en ella es el estar presenciando no ya el cierre de una saga cinematográfica sino el de una carrera personal como cineasta, la paradoja meta cinéfila en este caso es brutal. Esperemos que con el paso del tiempo se haga justicia y se vuelva a colocar a Takeshi Kitano en el pedestal del que nunca muchos debieron bajarle.

es el perfecto cierre de la que es la trilogía yakuza por excelencia del cine contemporáneo japonés, hay quienes aseguran que la película supone un perfecto ejemplo de cómo su cine ha ido neutralizando en parte la radicalidad del lenguaje cinematográfico de sus inicios, nada más lejos de la realidad, en verdad lo que presenciamos en Outrage Coda es una depuración de conceptos y estilos hacia algo más complejo, aunque parece que haya gente que aún no se haya dado cuenta que ni esta película ni la saga en cuestión es un artilugio de la violencia más desatada como excusa genérica (supongo que lo más cerca que estuvo Kitano a dichos estilemas fue con Brother), un film que versa sobre la política del poder instaurado en las jerarquías criminales, al igual que en las dos anteriores entregas, aunque aquí de forma más notoria, tal es la complejidad narrativa en el relato que es ciertamente difícil el descifrar todas las líneas argumentales que se van exponiendo en el relato, lealtad, traición y posicionamientos diversos a modo de juego de ajedrez que vamos viendo en una película en donde el único resquemor que un servidor intuye en ella es el estar presenciando no ya el cierre de una saga cinematográfica sino el de una carrera personal como cineasta, la paradoja meta cinéfila en este caso es brutal. Esperemos que con el paso del tiempo se haga justicia y se vuelva a colocar a Takeshi Kitano en el pedestal del que nunca muchos debieron bajarle.

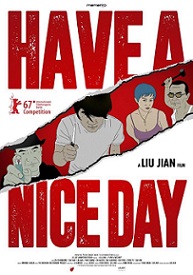

, de hecho la técnica (meritoria pero algo pobre en lo concerniente a su extrema animación artesanal) no es ni mucho menos la mejor virtud de Have a Nice Day, sí que lo es de forma clara su entramado narrativo, deudor de un estilo que mira a Quentin Tarantino en lo referente a personajes, argumentación y humor negro, Lin Juan se vale de dichas referencia para ofrecernos un demoledor retrato de la actual realidad china, tras ese popurrí de situaciones variopintas a modo de bucle en su mayoría en forma de interacciones violentas entre personajes hay un trasfondo del consumo social económico versus la decadencia de la cultura china ciertamente interesante, dicha tesis se complemente inteligentemente con esa supervivencia a cualquier precio por parte de casi todo los variopintos personajes que van desfilando en la historia, de alguna forma esa supuesta retroalimentación de conceptos narrativos da como resultado una estimulante y atípica cinta que va algo más allá del simple disfrute gamberro, sangriento y simplón que muchos creyeron haber visto solamente en él.

, de hecho la técnica (meritoria pero algo pobre en lo concerniente a su extrema animación artesanal) no es ni mucho menos la mejor virtud de Have a Nice Day, sí que lo es de forma clara su entramado narrativo, deudor de un estilo que mira a Quentin Tarantino en lo referente a personajes, argumentación y humor negro, Lin Juan se vale de dichas referencia para ofrecernos un demoledor retrato de la actual realidad china, tras ese popurrí de situaciones variopintas a modo de bucle en su mayoría en forma de interacciones violentas entre personajes hay un trasfondo del consumo social económico versus la decadencia de la cultura china ciertamente interesante, dicha tesis se complemente inteligentemente con esa supervivencia a cualquier precio por parte de casi todo los variopintos personajes que van desfilando en la historia, de alguna forma esa supuesta retroalimentación de conceptos narrativos da como resultado una estimulante y atípica cinta que va algo más allá del simple disfrute gamberro, sangriento y simplón que muchos creyeron haber visto solamente en él.

para según declaraciones de los propios autores exponer una visión neutra, un servidor hubiera preferido que esta perspectiva en principio loable e incluso interesante no se hubiera centrado tanto en los últimos años de Mansfield, pues a mi modesto entender no es este periodo ni su fatídico final lo más importante de un retrato que expuesto de modo más amplio hubiera ganado en lo concerniente a su tesis, ese estudio sobre el final de un trayecto imprime al producto de un tono anecdótico, una historia real basada en rumores y más rumores como el mismo film se publicita. Personalmente creo que el personaje de esta sustituta que nunca lo fue de Marilyn Monroe requería un estudio algo más concienzudo de la mitología del personaje, como figura pública que simbolizaba culturalmente una época, hay indicios expuestos de muy forma escueta en el documental, lástima que no se indague más en ellos a favor de un tono que colinda con lo meramente especulativo de una historia real a través de formulismos de clara naturaleza pop, en este sentido y para ser justos con tal cometido Mansfield 66/67 sí que al menos consigue amenizar un retrato íntimo de alguien que en su día representó a la perfección una imagen sexualmente tan despreocupada como positiva a la hora de romper tabús en la cultura estadounidense de por aquel entonces.

para según declaraciones de los propios autores exponer una visión neutra, un servidor hubiera preferido que esta perspectiva en principio loable e incluso interesante no se hubiera centrado tanto en los últimos años de Mansfield, pues a mi modesto entender no es este periodo ni su fatídico final lo más importante de un retrato que expuesto de modo más amplio hubiera ganado en lo concerniente a su tesis, ese estudio sobre el final de un trayecto imprime al producto de un tono anecdótico, una historia real basada en rumores y más rumores como el mismo film se publicita. Personalmente creo que el personaje de esta sustituta que nunca lo fue de Marilyn Monroe requería un estudio algo más concienzudo de la mitología del personaje, como figura pública que simbolizaba culturalmente una época, hay indicios expuestos de muy forma escueta en el documental, lástima que no se indague más en ellos a favor de un tono que colinda con lo meramente especulativo de una historia real a través de formulismos de clara naturaleza pop, en este sentido y para ser justos con tal cometido Mansfield 66/67 sí que al menos consigue amenizar un retrato íntimo de alguien que en su día representó a la perfección una imagen sexualmente tan despreocupada como positiva a la hora de romper tabús en la cultura estadounidense de por aquel entonces.

al igual que los pensamientos de su protagonista principal parece que se autoimponga el no exponer, en este caso a través de unas imágenes que van sugiriendo de forma irregular durante prácticamente todo el metraje, básicamente podríamos estar ante un ejercicio que prioriza una sensación o intuición fatalista a través de una idea bien simple estructuradas en la película en dos parte bien distintas, una primera algo más convencional de nivel y tono detectivesco, y una segunda en donde impera una base más onírica con claras reminiscencias hacia la pesadilla personal. En Rabbit hay momentos curiosos, intentos que por algún u otro motivo no acaban materializando en ninguna de las formas que uno puede deducir durante su visionado dando la sensación de estar ante un producto que no acaba de aprovechar todas las posibles y sugerente vías que parece emprender en su inicio, sociedades secretas, premoniciones, dualidad/ doppelganger, todo ello expuesto de forma tan difusa que por momento uno acaba teniendo la sensación de estar ante ese mal endémico de muchos primeros trabajos, el estar presenciando un corto alargado que no acaba de ser consciente del todo de cuál es su verdadero camino a seguir.

al igual que los pensamientos de su protagonista principal parece que se autoimponga el no exponer, en este caso a través de unas imágenes que van sugiriendo de forma irregular durante prácticamente todo el metraje, básicamente podríamos estar ante un ejercicio que prioriza una sensación o intuición fatalista a través de una idea bien simple estructuradas en la película en dos parte bien distintas, una primera algo más convencional de nivel y tono detectivesco, y una segunda en donde impera una base más onírica con claras reminiscencias hacia la pesadilla personal. En Rabbit hay momentos curiosos, intentos que por algún u otro motivo no acaban materializando en ninguna de las formas que uno puede deducir durante su visionado dando la sensación de estar ante un producto que no acaba de aprovechar todas las posibles y sugerente vías que parece emprender en su inicio, sociedades secretas, premoniciones, dualidad/ doppelganger, todo ello expuesto de forma tan difusa que por momento uno acaba teniendo la sensación de estar ante ese mal endémico de muchos primeros trabajos, el estar presenciando un corto alargado que no acaba de ser consciente del todo de cuál es su verdadero camino a seguir.

hay una mirada nada disimulada a un cierto cine orquestado en su día por Walter Hill, el problema que vemos a continuación viene dado en la medida de que Bushwick es una clara esclava del tiempo que la vio nacer. Una película que transita en según qué recorridos temáticos se convierte inexorablemente en campo de cultivo para la alegoría, del 11-S o de la era Trump, poco importa cuál sea en el caso que nos ocupa especialmente cuando Bushwick no da pie a ello en ningún momento, uno tiene la sensación de que no es la intención de los autores de la intranscendente Cooties tal cometido, y si lo fuera demostraría lo poco acertado del planteamiento. Hay un intento de reflejo social en su tramo final que si se vislumbra de forma tímida a modo de parábola de la gentrificación de los barrios más desprotegidos de las grandes ciudades, esa unión de las clases bajas por hacer frente al invasor queda expuesta en Bushwick de forma casi anecdótica, está a mi modo de ver solo puede funcionar a modo de un divertimento de planteamiento bien sencillo, de film de acción disfrutable escenificado a modo de un videojuego provisto de larguísimos planos secuencias, intentar extraer algún tipo de metáfora a una ecuación tan simple supone irremediablemente destapar carencias bastantes evidentes en el producto.

hay una mirada nada disimulada a un cierto cine orquestado en su día por Walter Hill, el problema que vemos a continuación viene dado en la medida de que Bushwick es una clara esclava del tiempo que la vio nacer. Una película que transita en según qué recorridos temáticos se convierte inexorablemente en campo de cultivo para la alegoría, del 11-S o de la era Trump, poco importa cuál sea en el caso que nos ocupa especialmente cuando Bushwick no da pie a ello en ningún momento, uno tiene la sensación de que no es la intención de los autores de la intranscendente Cooties tal cometido, y si lo fuera demostraría lo poco acertado del planteamiento. Hay un intento de reflejo social en su tramo final que si se vislumbra de forma tímida a modo de parábola de la gentrificación de los barrios más desprotegidos de las grandes ciudades, esa unión de las clases bajas por hacer frente al invasor queda expuesta en Bushwick de forma casi anecdótica, está a mi modo de ver solo puede funcionar a modo de un divertimento de planteamiento bien sencillo, de film de acción disfrutable escenificado a modo de un videojuego provisto de larguísimos planos secuencias, intentar extraer algún tipo de metáfora a una ecuación tan simple supone irremediablemente destapar carencias bastantes evidentes en el producto.

universidad empieza a experimentar unas sensaciones vitales (independencia, primeros escarceos sexuales) que hacen florecer un replanteamiento de conducta no solo para la propia implicada, una magnifica Ellie Harboe, sino también para sus allegados más cercanos, en este sentido la virtud más destacable de un producto tan estimulable como resulta ser Thelma radica en como conjuga el elemento fantástico a su narrativa, ese paso de la adolescencia a la edad adulta nos son planteados en base a poderes psíquicos incontrolados (recurso este que en cualquier producción yanqui poco sutil estarían planteados como meros artilugios al servicio del espectáculo), estos sin embargo son expuestos a modo de suntuosa metáfora, un fenómeno o habilidad incontrolada a modo de ente contestatario frente a esa implantación de la religión cristiana tanto como barrera para la confirmación personal como vehículo redentor de culpas del pasado. Thelma se erige como una de las mejores propuesta europeas autorales del presente año, un sugerente y poderoso relato del deseo reprimido en donde el factor fantástico juega siempre a favor de la historia y no al revés como suele ser bastante habitual en este tipo de películas.