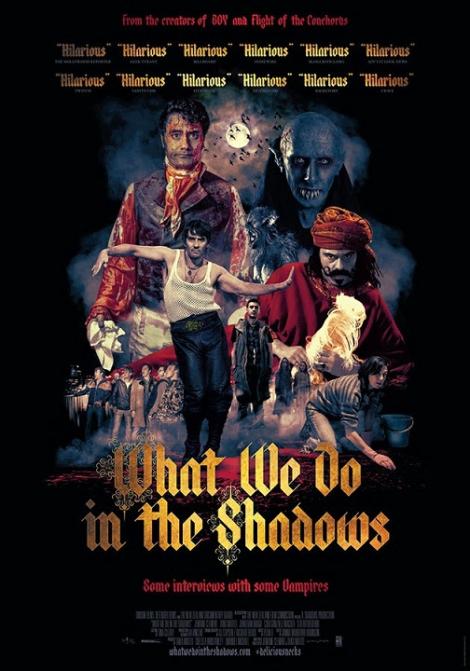

Compartir piso puede ser un coñazo, pero Viago, Deacon, Vladislav y Peter tienen más problemas que discutir sobre quién lava los platos. Tampoco son jóvenes estudiantes. Son vampiros, comparten casa en Nueva Zelanda y nos cuentan sus vicisitudes diarias.

De los creadores de dos de las series cómicas más célebres de los últimos años como son «Eagle vs. Shark» y sobretodo la comedia televisiva de culto «Flight of The Conchords» nos llega este falso documental de tono irreverente e infatigable sentido del humor que se alzó de manera más que esperada con el premio del público en el pasado festival de Sitges, tesitura esta que merecería una pequeña reflexión acerca de los premios que dan el público en los festivales de cine y muy especialmente en los de genero fantástico. El trabajo Waititi y Clement está concebida con el único objetivo de entretener y hacer pasar un buen rato a los espectadores aprovechando al máximo el lenguaje de mockumentary como herramienta para arrancar la carcajada cómplice del público, una nueva aproximación a la parodia vampírica con el falso documental como herramienta narrativa, tarea está que cumple a la perfección pues es un producto destinado al disfrute instantáneo por parte del espectador, un film más dado a la sonrisa cómplice que a la carcajada, ahora bien una vez pasado su efecto efervescente el intentar buscarle unos atributos originales a esta cinta neozelandesa ya sería otra historia.

«What We Do In The Shadows» es tan disfrutable como previsible en su planteamiento, el film es atrevido y dinámico por momentos pero no llega a ser novedoso, el mockumentary que utiliza la comedia desinhibida y sobre todo irreverente frente a un elemento fantástico es algo que se ha ido viendo con relativa frecuencia en estos últimos años, aunque anteriormente ya hubo muestras en las que se podía vislumbrar un tono y temática parecida fue en 1992 o al menos no me viene a la memoria ningún film anterior cuando se inauguró dicho subgénero, la belga «C’est arrivé près de chez vous» dirigida a la limón por Rémy Belvaux, André Bonzel y Benoît Poelvoorde nos presentaba a un grupo de periodistas que seguía la rutina diaria de un asesino despiadado, una película esta que posiblemente no ha tenido el reconocimiento que se merecía, seguramente debido a un humor demasiado negro y no apto para todos los paladares, con demasiado énfasis hacia lo políticamente incorrecto, a partir de aquí han sido muchas las muestras que han ido apareciendo con el tiempo sobre la temática y subgénero aquí mencionado.

Posiblemente el mayor defecto de «What We Do In The Shadows» es que Vincent Lanoo ya hizo en el 2010 «Vampires» que venía a ser muy parecida (sustituyendo al grupo de vampiros que aquí vemos por una familia) aunque ligeramente con algo menos de gracia, con un humor algo más sutil. La película que aquí nos ocupa es posiblemente superior al film antes citado pero que de manera clara carece de un elemento de originalidad pues los precedentes le han ido allanado el camino de alguna manera, aunque claro esto puede ser perfectamente cuestionable pues al parecer «What We do in the Shadows» es un remake de un propio mediometraje que en 2006 dirigieron Taika Waititi y Jemaine Clement, trabajo que no he tenido la oportunidad de visionar.

«What We Do In The Shadows» es una película que genera simpatía al momento, algo que en cierta manera es hasta del todo razonable dada su naturaleza y condición, un film que es consiente de estar exprimiendo al máximo sus posibilidades narrativas pero que va perdiendo fuelle conforme avanza llegando a aburrir ligeramente en su tramo final en base a una serie de reiteraciones a la hora de formular sus gags, una acumulación de gags que hacen que los personajes estén algo descuidados, no lleguen a estar lo suficientemente bien desarrollados, no hay mucha historia posiblemente por decisión intencionada de sus directores, dando la impresión de estar ante un material que era más adecuado para un corto-medio metraje que para un largo. De la misma manera es de justicia comentar que estamos ante una película en la que se requiere entrar en su juego, esto es esencial, despojase de ciertas reticencias formales a la hora de disfrutarla como un mero y liviano entretenimiento, es entonces cuando se convierte en un producto disfrutable por completo, yo he de reconocer que en este apartado tuve bastantes dificultades para entrar.

Valoración 0/5:2