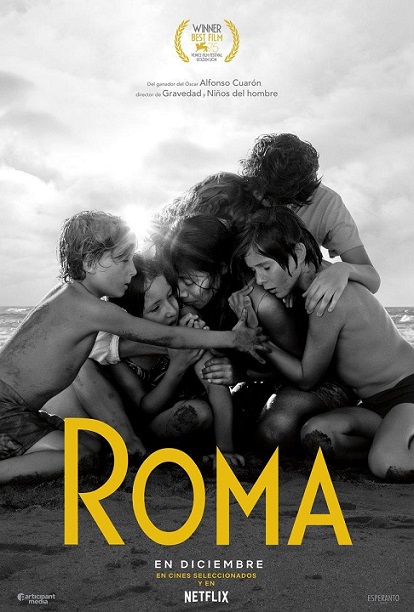

Roma nos presenta a Cleo, una joven empleada doméstica que trabaja en Roma, un barrio de clase media de Ciudad de México. En esta exquisita carta de amor dirigida a las mujeres que lo criaron, Cuarón rescata fragmentos de su infancia para tejer un retrato emotivo y auténtico de los conflictos domésticos y de la jerarquía social con la turbulenta situación política de los años 70 como telón de fondo.

Que Netflix presente películas en los festivales cinematográficos parece que afortunadamente por fin empieza a ser una norma común, la exhibición de según qué películas de su catálogo en las salas comerciales ya es otra historia, que la asimilación de nuevos consumos de visionado ha ido más lento que la propia evolución del gigante del streaming parece en este sentido bastante evidente, en el pasado festival de San Sebastián como no podía ser de otra manera Netflix tuvo una presencia bastante destacada, aunque la coreana Illang: The Wolf Brigade fue la encargada de estar en la sección oficial a concurso el auténtico plato fuerte en este sentido correspondió a la ganadora del León de Oro del festival de Venecia Roma del mexicano Alfonso Cuarón, una de las mejores películas vistas en esta edición del Zinemaldia y por ende en este 2018.

No voy a entrar en el algo ya cansino debate de como algunas películas producidas por plataformas televisivas tendrían que tener (pases en festivales de cine aparte) alguna oportunidad a la hora de ser exhibidas en las salas comerciales, en este sentido tengo bastante claro que una película de las características de Roma, ya no solo por su calidad sino también por sus formas, merecería ser disfrutada de esa manera, o al menos tener la oportunidad de ello, cerrarse a esta posibilidad no dejaría de ser una herejía. Si en las crónicas del certamen hablábamos del tono algo impostado aparte de críptico ofrecido por Naomi Kawase en su fallida Vision Roma se sitúa justamente en las antípodas en lo referente a intenciones y resultado final, después de la exploración galáctica de tono intimista con Gravity Alfonso Cuarón nos sumerge en esta ocasión en la memoria de una infancia concreta, la del propio realizador, relato que se direcciona desde el amor de un niño a modo de condensación en lo relativo a la infancia de una familia, a través eso sí de la perspectiva de una sirvienta cuyos sufrimientos y sacrificios son el motor principal del relato. Estamos ante una película en donde cada mimbre parece estar colocado de la forma más adecuada posible y en donde es difícil atisbar algún resquicio de aristas en su interior, en este sentido el diálogo continuo existente entre el naturalismo y el formalismo hacen que en  Roma todo parezca sonar a verdad, posiblemente una virtud que hace que huya por momentos de la nostalgia para adentrarse en lo cotidiano de un tiempo pretérito en donde no solo se detiene en una situación personal sino que muestra un trasfondo social y político de forma ciertamente admirable, un film de claro índole íntimo que en ningún momento desvía la mirada a la perspectiva histórica que subyace en la historia, la de mostrar en definitiva el fresco de una sociedad, esta exposición pues quedara vertebrada en dos universos, por una parte el más intimista, de un claro índole familiar y dramático, y por el otro el público y más social exquisitamente retratado para la ocasión en base a un lenguaje visual en donde sobresale un imponente blanco y negro que pese a su opulencia no parece estar forzado en ningún momento sirviendo de forma inmejorable a la hora de contarnos la complejidad y sentimientos de sus personajes.

Roma todo parezca sonar a verdad, posiblemente una virtud que hace que huya por momentos de la nostalgia para adentrarse en lo cotidiano de un tiempo pretérito en donde no solo se detiene en una situación personal sino que muestra un trasfondo social y político de forma ciertamente admirable, un film de claro índole íntimo que en ningún momento desvía la mirada a la perspectiva histórica que subyace en la historia, la de mostrar en definitiva el fresco de una sociedad, esta exposición pues quedara vertebrada en dos universos, por una parte el más intimista, de un claro índole familiar y dramático, y por el otro el público y más social exquisitamente retratado para la ocasión en base a un lenguaje visual en donde sobresale un imponente blanco y negro que pese a su opulencia no parece estar forzado en ningún momento sirviendo de forma inmejorable a la hora de contarnos la complejidad y sentimientos de sus personajes.

En Roma que parte como clara favorita para llevarse un buen número de premios con respecto a lo mejor del año somos testigos también de una especie de humor que por momentos parece estar decidido a interferir en el drama de la historia, este trazo narrativo acercan a la película a una suerte de neorrealismo italiano que podría estar perfectamente emparentado con una cierta tradición de cine europeo muy visto en los años 60 y 70. Roma como film sencillo que indaga con precisión en los exactos del recuerdo expuestos a modo de nostalgia y gratitud deviene por motivos evidentes como la obra más personal del responsable de Gravity, un ejercicio de memoria intima e histórica a través de un relato en definitiva mayúsculo en donde la emotividad se mueve en eso a veces tan difícil de plasmar a través de una gran pantalla de cine como es la sutileza o incluso en la épica que la precede.

Valoración 0/5: 4’5

https://youtu.be/m4XCj-gK-Fk

de humanidad a través del documental pero siempre a través de la supuesta ficción que el mismo formato da la impresión de crear, algo que ocasiona que ambas facciones narrativas estén separadas por una delgadísima línea pues a fin de cuentas uno llega a un momento en que no sabe dilucidar con certeza en qué punto empieza una y acaba la otra o viceversa, en tal sentido esta vuelta a la Isla gaditana de San Fernando deviene como demoledora, situada en todo momento a medio camino entre la marginalidad y el intento de integración, dicho retrato nos es expuesto a través de unas existencias estigmatizadas por el entorno y el pasado en el que sus protagonistas de alguna manera han tenido que crecer y subsistir no como han querido sino como han podido.

de humanidad a través del documental pero siempre a través de la supuesta ficción que el mismo formato da la impresión de crear, algo que ocasiona que ambas facciones narrativas estén separadas por una delgadísima línea pues a fin de cuentas uno llega a un momento en que no sabe dilucidar con certeza en qué punto empieza una y acaba la otra o viceversa, en tal sentido esta vuelta a la Isla gaditana de San Fernando deviene como demoledora, situada en todo momento a medio camino entre la marginalidad y el intento de integración, dicho retrato nos es expuesto a través de unas existencias estigmatizadas por el entorno y el pasado en el que sus protagonistas de alguna manera han tenido que crecer y subsistir no como han querido sino como han podido.

que por momentos parece incluso remitirnos a un imaginario proveniente del universo de Lewis Carroll, en referencia a ese real o hipotético, poco importa tal cuestión, encuentro con su amada asistimos a una inmaculada representación de lo que podemos entender como una visualización de la esencia de un sueño. Inevitablemente dada sus características siempre habrá quien vea en la película un exceso de exhibicionismo esteticista, pero también cabría preguntarse cuál es el auténtico cometido e intención de Bi Gan al contarnos y sobre todo en cómo hacerlo semejante historia que parece situada a medio camino entre lo poético y lo existencial, podríamos discernir que estamos ante un relato que circunvala el sueño del recuerdo, o dicho de otra manera, en esta extraordinaria Long Day’s Journey Into Night somos testigos de cómo el cine y la memoria forman parte de un mismo conclave, aquel que nos dice que la representación de la memoria, la primera parte del film, y el cine a modo de una sucesión de escenas que nos mienten, segunda parte de la película, forman parte por igual de esta complejísima historia de amor en donde parecen mezclarse por igual la realidad y la ensoñación.

que por momentos parece incluso remitirnos a un imaginario proveniente del universo de Lewis Carroll, en referencia a ese real o hipotético, poco importa tal cuestión, encuentro con su amada asistimos a una inmaculada representación de lo que podemos entender como una visualización de la esencia de un sueño. Inevitablemente dada sus características siempre habrá quien vea en la película un exceso de exhibicionismo esteticista, pero también cabría preguntarse cuál es el auténtico cometido e intención de Bi Gan al contarnos y sobre todo en cómo hacerlo semejante historia que parece situada a medio camino entre lo poético y lo existencial, podríamos discernir que estamos ante un relato que circunvala el sueño del recuerdo, o dicho de otra manera, en esta extraordinaria Long Day’s Journey Into Night somos testigos de cómo el cine y la memoria forman parte de un mismo conclave, aquel que nos dice que la representación de la memoria, la primera parte del film, y el cine a modo de una sucesión de escenas que nos mienten, segunda parte de la película, forman parte por igual de esta complejísima historia de amor en donde parecen mezclarse por igual la realidad y la ensoñación.

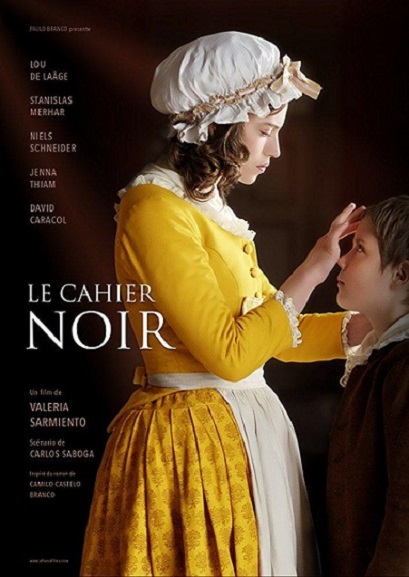

a esa puesta en escena antes mencionada y sus consiguientes referentes históricos en los que se sustenta, es ahí en donde podemos percibir como ese engañoso realismo soterrado está en todo momento acompañada a través de una inteligente ironía que termina siendo escenificada de forma pulcra en referencia a los sentimientos propios de un melodrama de características muy específicas que por momentos parecen remitirnos al cine perpetrado por Eric Rohmer, en el encontramos mimbres de una naturaleza folletinesca bastante reconocible por parte del espectador, secretos del pasado, seducciones varias, uniones y abandonos, venganzas, envenenamientos y evidentemente muertes, con respecto a dicha reinterpretación genérica es en donde convendría pararse a reflexionar si estamos realmente ante un producto de una naturaleza anacrónica o simplemente este se aparta conscientemente de unos cánones narrativos que podríamos denominar como contemporáneos y que supuestamente desvirtuarían lo que es su propia narrativa.

a esa puesta en escena antes mencionada y sus consiguientes referentes históricos en los que se sustenta, es ahí en donde podemos percibir como ese engañoso realismo soterrado está en todo momento acompañada a través de una inteligente ironía que termina siendo escenificada de forma pulcra en referencia a los sentimientos propios de un melodrama de características muy específicas que por momentos parecen remitirnos al cine perpetrado por Eric Rohmer, en el encontramos mimbres de una naturaleza folletinesca bastante reconocible por parte del espectador, secretos del pasado, seducciones varias, uniones y abandonos, venganzas, envenenamientos y evidentemente muertes, con respecto a dicha reinterpretación genérica es en donde convendría pararse a reflexionar si estamos realmente ante un producto de una naturaleza anacrónica o simplemente este se aparta conscientemente de unos cánones narrativos que podríamos denominar como contemporáneos y que supuestamente desvirtuarían lo que es su propia narrativa.

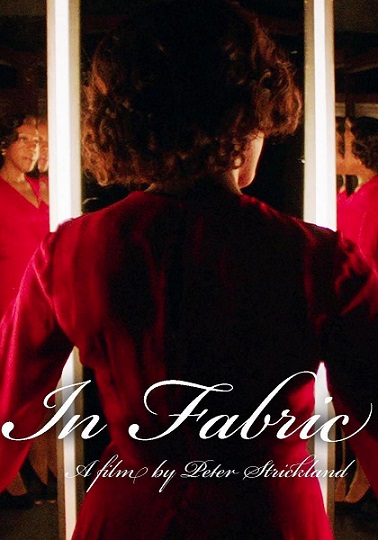

en donde lo cotidiano y rutinario se fractura con la aparición de un elemento sobrenatural. Peter Strickland que en ningún momento deja de trabaja sobre una base genérica de estilos sigue a bastante diferencia de sus congéneres en lo referente a un trazo autoral muy concreto, pocos autores en la actualidad, Hélène Cattet & Bruno Forzani, Kiyoshi Kurosawa en ocasiones, saben tocar teclas tan novedosas dentro del actual cine de género, un tipo de películas en definitiva que no necesita de ningún tipo de justificación en lo concerniente a un trazado que puede parecer inescrutable y que parte de la referencia a un cine pretérito que bien asimilado es manipulado hasta convertirlo en algo extremadamente personal, la historia contada (se podría vislumbrar su eje narrativo principal como una velada crítica a la represión sexual y al consumismo a modo de estudio de la vanidad, que en esta ocasión atesora consecuencias funestas, como vía a acceder a una vida mejor) por el autor de la magnífica The Duke of Burgundy es lo de menos, como relato que indaga en la ilógica de todas las realidades posibles lo que realmente importa aquí es el trayecto, por momentos imposibles de evaluar y ordenar de una forma coherente otorgando un nivel que fluctúa en todo momento a través de lo más estrictamente metanarrativo, una sinfonía del desorden que paradójicamente a acaba siendo plenamente consecuente en lo concerniente a lo que son sus intenciones más primarias de exposición.

en donde lo cotidiano y rutinario se fractura con la aparición de un elemento sobrenatural. Peter Strickland que en ningún momento deja de trabaja sobre una base genérica de estilos sigue a bastante diferencia de sus congéneres en lo referente a un trazo autoral muy concreto, pocos autores en la actualidad, Hélène Cattet & Bruno Forzani, Kiyoshi Kurosawa en ocasiones, saben tocar teclas tan novedosas dentro del actual cine de género, un tipo de películas en definitiva que no necesita de ningún tipo de justificación en lo concerniente a un trazado que puede parecer inescrutable y que parte de la referencia a un cine pretérito que bien asimilado es manipulado hasta convertirlo en algo extremadamente personal, la historia contada (se podría vislumbrar su eje narrativo principal como una velada crítica a la represión sexual y al consumismo a modo de estudio de la vanidad, que en esta ocasión atesora consecuencias funestas, como vía a acceder a una vida mejor) por el autor de la magnífica The Duke of Burgundy es lo de menos, como relato que indaga en la ilógica de todas las realidades posibles lo que realmente importa aquí es el trayecto, por momentos imposibles de evaluar y ordenar de una forma coherente otorgando un nivel que fluctúa en todo momento a través de lo más estrictamente metanarrativo, una sinfonía del desorden que paradójicamente a acaba siendo plenamente consecuente en lo concerniente a lo que son sus intenciones más primarias de exposición.

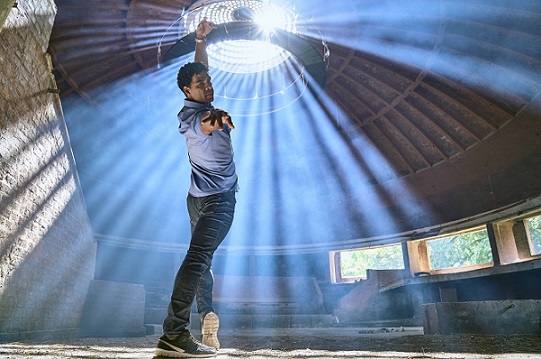

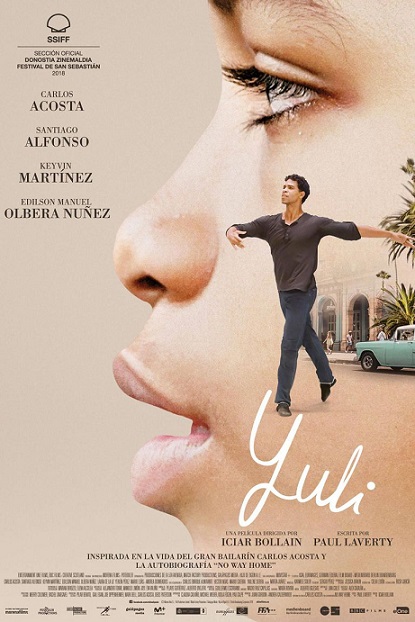

comerciales que poco termina sorprendiendo en lo concerniente a su nivel cinematográfico. Las escenas que vemos en Yuli se reparten sistemáticamente en aquellas en donde presenciamos los números de danza y los intervalos de esa mirada hacia atrás referente al melodrama familiar, evidentemente tanto en un caso como en otro se recurre de forma nada disimulada a la expresividad como principal abanderado de la estética dando como resultado final un tono algo tosco al conjunto, dicho de otra forma estamos ante una película expuesta de forma apasionada en lo referente a unas formas en donde no se oculta prácticamente nada, por otra parte hay un exceso de sobre explicación en ese viaje al pasado por parte del protagonista en donde se indaga en esa supuesta fidelidad del artista a sí mismo, un servidor hubiera deseado algo más de matiz en esas vivencias pretéritas, esa reiteración de ideas en referencia a la soledad del bailarín difusamente hilvanadas que vemos a través de sucesivos flashbacks terminan direccionando al producto hacia un tamiz demasiado derivativo.

comerciales que poco termina sorprendiendo en lo concerniente a su nivel cinematográfico. Las escenas que vemos en Yuli se reparten sistemáticamente en aquellas en donde presenciamos los números de danza y los intervalos de esa mirada hacia atrás referente al melodrama familiar, evidentemente tanto en un caso como en otro se recurre de forma nada disimulada a la expresividad como principal abanderado de la estética dando como resultado final un tono algo tosco al conjunto, dicho de otra forma estamos ante una película expuesta de forma apasionada en lo referente a unas formas en donde no se oculta prácticamente nada, por otra parte hay un exceso de sobre explicación en ese viaje al pasado por parte del protagonista en donde se indaga en esa supuesta fidelidad del artista a sí mismo, un servidor hubiera deseado algo más de matiz en esas vivencias pretéritas, esa reiteración de ideas en referencia a la soledad del bailarín difusamente hilvanadas que vemos a través de sucesivos flashbacks terminan direccionando al producto hacia un tamiz demasiado derivativo.

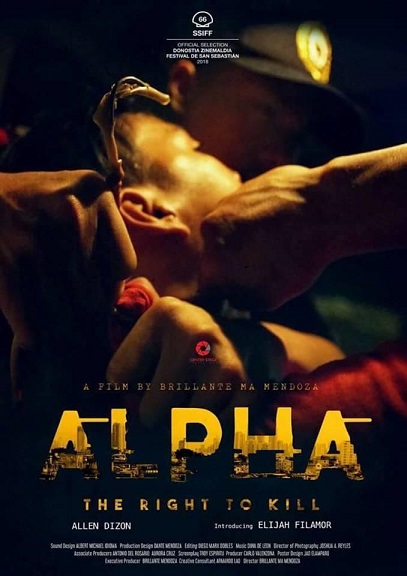

que pervierte en esta ocasión los convencionalismos clásicos del infiltrado, deviniendo por momentos como una muy estimable suma de conceptos bien ejecutados en ese marco territorial tan opresivo como resultan ser los barrios más decadentes de Manila que aquí son mostrados como auténticas ratoneras laberínticas que actúan a modo de pesadilla territorial irrespirable. Fijándonos bien en lo concerniente a una estructura que coquetea continuamente con los géneros cinematográficos y que da la sensación de estar filmada con un ritmo que parece derivar en la urgencia con los que los protagonistas tienen que subsistir muy a su pesar hay momentos en que el film incluso adopta las reminiscencias de un survival al uso pero siempre desde la más estricta trastienda y bajo una inconfundible perspectiva de denuncia en donde policías corruptos y supervivientes ocasionales intentan subsistir dentro de un microcosmos tan asfixiante como imposibilitado de dar oportunidades ante cualquier vía de salida redentora.

que pervierte en esta ocasión los convencionalismos clásicos del infiltrado, deviniendo por momentos como una muy estimable suma de conceptos bien ejecutados en ese marco territorial tan opresivo como resultan ser los barrios más decadentes de Manila que aquí son mostrados como auténticas ratoneras laberínticas que actúan a modo de pesadilla territorial irrespirable. Fijándonos bien en lo concerniente a una estructura que coquetea continuamente con los géneros cinematográficos y que da la sensación de estar filmada con un ritmo que parece derivar en la urgencia con los que los protagonistas tienen que subsistir muy a su pesar hay momentos en que el film incluso adopta las reminiscencias de un survival al uso pero siempre desde la más estricta trastienda y bajo una inconfundible perspectiva de denuncia en donde policías corruptos y supervivientes ocasionales intentan subsistir dentro de un microcosmos tan asfixiante como imposibilitado de dar oportunidades ante cualquier vía de salida redentora.

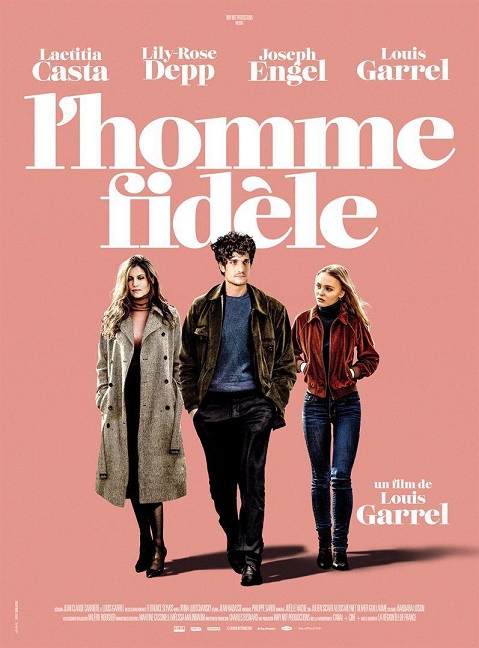

en este sentido L’homme fidèle termina siendo una película muy fiel a unas coordenadas poco misteriosas a la hora de ser intuidas, de alguna manera no deja de ser una hija putativa de ciertos conceptos de la Nouvelle Vague a modo de inspiración, el ser hijo de alguien tan definitorio en tal aspecto como resulta ser Philippe Garrel ha de ser asumido como una herencia que tendría que ser bien conceptuada, cuando un servidor se refiere a la inspiración de dicho movimiento cinematográfico es en lo concerniente más a un recordatorio temático que a una indagación profunda más propiamente dicha, lo que hace Garrel hijo en L’homme fidèle es en parte una ligera evocación de connotaciones amenas, pues a fin de cuentas estamos ante un relato en donde se da más prioridad al humor negro que a un melodrama de naturaleza definitoria, expuesta por momentos incluso con una cierta tendencia a ser superficial, un recordatorio a modo de comedia irónica a una larga tradición de cine francés, en definitiva y salvando ineludibles distancias a una manera concreta de realizar cine por parte de unos autores que sentaron cátedra en referencia a como nos hablaron acerca de lo que ellos entendieron que era la atracción romántica.

en este sentido L’homme fidèle termina siendo una película muy fiel a unas coordenadas poco misteriosas a la hora de ser intuidas, de alguna manera no deja de ser una hija putativa de ciertos conceptos de la Nouvelle Vague a modo de inspiración, el ser hijo de alguien tan definitorio en tal aspecto como resulta ser Philippe Garrel ha de ser asumido como una herencia que tendría que ser bien conceptuada, cuando un servidor se refiere a la inspiración de dicho movimiento cinematográfico es en lo concerniente más a un recordatorio temático que a una indagación profunda más propiamente dicha, lo que hace Garrel hijo en L’homme fidèle es en parte una ligera evocación de connotaciones amenas, pues a fin de cuentas estamos ante un relato en donde se da más prioridad al humor negro que a un melodrama de naturaleza definitoria, expuesta por momentos incluso con una cierta tendencia a ser superficial, un recordatorio a modo de comedia irónica a una larga tradición de cine francés, en definitiva y salvando ineludibles distancias a una manera concreta de realizar cine por parte de unos autores que sentaron cátedra en referencia a como nos hablaron acerca de lo que ellos entendieron que era la atracción romántica.

Cuando una joven monja se suicida en una abadía de clausura en Rumanía, un sacerdote experto en posesiones demoniacas y una novicia a punto de tomar sus votos, son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados.

Cuando una joven monja se suicida en una abadía de clausura en Rumanía, un sacerdote experto en posesiones demoniacas y una novicia a punto de tomar sus votos, son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados. el otro Spin-off de la saga, se nos cuenta el origen del personaje, o mejor dicho, de la criatura, tanto muñecas poseídas y monjas diabólicas transitan a través de un trazo que a diferencia de su base las sitúan en el terreno llamados por muchos como el tren de la bruja, hay momentos en el film orquestado por Corin Hardy en que la narrativa entendida como tal desaparece por completo en beneficio de la característica montaña rusa de sustos, en su gran mayoría sonoros, aquí de forma muy continua, tal es el desbarajuste estructural que por momentos uno intuye una cierta razón de ser a la hora de exponer una coreografía en que por momentos vislumbramos un rico imaginario visual, en este aspecto no se le exige mucho al espectador, si acaso algo de complicidad en un film tan sencillo como convencional, ausente de una supuesta originalidad pero no de eficacia en lo referente a sus propósitos y posterior cometido.

el otro Spin-off de la saga, se nos cuenta el origen del personaje, o mejor dicho, de la criatura, tanto muñecas poseídas y monjas diabólicas transitan a través de un trazo que a diferencia de su base las sitúan en el terreno llamados por muchos como el tren de la bruja, hay momentos en el film orquestado por Corin Hardy en que la narrativa entendida como tal desaparece por completo en beneficio de la característica montaña rusa de sustos, en su gran mayoría sonoros, aquí de forma muy continua, tal es el desbarajuste estructural que por momentos uno intuye una cierta razón de ser a la hora de exponer una coreografía en que por momentos vislumbramos un rico imaginario visual, en este aspecto no se le exige mucho al espectador, si acaso algo de complicidad en un film tan sencillo como convencional, ausente de una supuesta originalidad pero no de eficacia en lo referente a sus propósitos y posterior cometido.

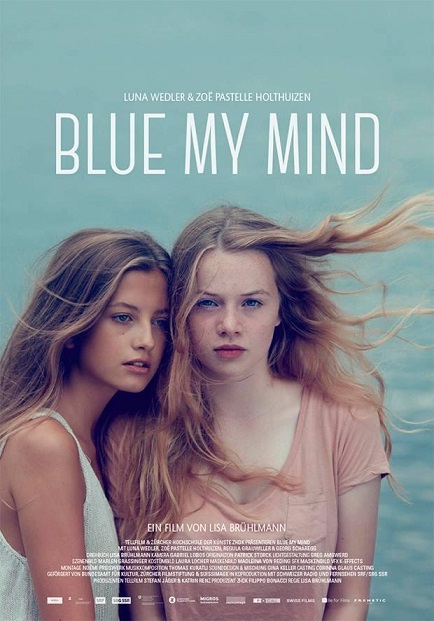

a modo de metamorfosis rebelde cuya representación instintiva parece ser cada vez más incontrolable, algo que nos es mostrada por Lisa Brühlmann a partir de un universo propio mediante una abrupta y muy física parábola de claro índole fantástico, unos cambios los referidos tan naturales como autodestructivos, hay mucho momentos en que Blue My Mind parece remitirnos al Raw de Julia Ducournau en este aspecto, al igual que el cambio que va sufriendo nuestra protagonista la narrativa del film avanza a paso ligero en lo concerniente a la exploración de unos supuestos límites genéricos.

a modo de metamorfosis rebelde cuya representación instintiva parece ser cada vez más incontrolable, algo que nos es mostrada por Lisa Brühlmann a partir de un universo propio mediante una abrupta y muy física parábola de claro índole fantástico, unos cambios los referidos tan naturales como autodestructivos, hay mucho momentos en que Blue My Mind parece remitirnos al Raw de Julia Ducournau en este aspecto, al igual que el cambio que va sufriendo nuestra protagonista la narrativa del film avanza a paso ligero en lo concerniente a la exploración de unos supuestos límites genéricos.

una película poco dada a la sorpresa narrativa, lo suyo es más bien un resultado técnico pulcro en lo referente a sus intenciones y poca cosa más.. un rape & revenge de manual que volviendo al discurso anteriormente formulado en tiempos pretéritos solo eran coto privado destinado para que hombres la dirigieran, afortunadamente hoy todo esto ha cambiado. Lo que no se le puede negar a Revenge es que no sea consecuente con sus propios postulados, en este aspecto la película no solo va al grano sino que sigue una pautas genéricas perfectamente reconocibles punto por punto, en lo concerniente a esto no se sale del guion en ningún momento, otra cosa es indagar en ese supuesto mensaje contestatario totalmente inexistente en el film, evidentemente que hay un leve intento de crítica social en Revenge que transita soterrada a través de lo terrorífico y lo caricaturesco, ¿pero en película de violación y posterior venganza no la hay?

una película poco dada a la sorpresa narrativa, lo suyo es más bien un resultado técnico pulcro en lo referente a sus intenciones y poca cosa más.. un rape & revenge de manual que volviendo al discurso anteriormente formulado en tiempos pretéritos solo eran coto privado destinado para que hombres la dirigieran, afortunadamente hoy todo esto ha cambiado. Lo que no se le puede negar a Revenge es que no sea consecuente con sus propios postulados, en este aspecto la película no solo va al grano sino que sigue una pautas genéricas perfectamente reconocibles punto por punto, en lo concerniente a esto no se sale del guion en ningún momento, otra cosa es indagar en ese supuesto mensaje contestatario totalmente inexistente en el film, evidentemente que hay un leve intento de crítica social en Revenge que transita soterrada a través de lo terrorífico y lo caricaturesco, ¿pero en película de violación y posterior venganza no la hay?

una película que da la impresión de moverse continuamente a través de la confusión narrativa, muy visible en su atropellado final, sin embargo en la cinta producida por Stephenie Meyer hay suficientes apuntes, en su gran mayoría soterrados, muy a tener en cuenta, en este sentido Blackwood parece estar situándose continuamente a través de la alegoría, no muy bien desarrollada pero alegoría al fin y al cabo, la rebeldía adolescente expuesta y ubicada en una tierra temporalmente de nadie o la juventud como ofrenda al arte son solo algunos de los matices e ideas luminosas que intentan distanciarse del tópico y del molde preconcebido en un film que por otra parte no reniega de los postulados de los que parte.

una película que da la impresión de moverse continuamente a través de la confusión narrativa, muy visible en su atropellado final, sin embargo en la cinta producida por Stephenie Meyer hay suficientes apuntes, en su gran mayoría soterrados, muy a tener en cuenta, en este sentido Blackwood parece estar situándose continuamente a través de la alegoría, no muy bien desarrollada pero alegoría al fin y al cabo, la rebeldía adolescente expuesta y ubicada en una tierra temporalmente de nadie o la juventud como ofrenda al arte son solo algunos de los matices e ideas luminosas que intentan distanciarse del tópico y del molde preconcebido en un film que por otra parte no reniega de los postulados de los que parte.

llegados a este punto podríamos aseverar que The Devil and Father Amorth no gira en torno al párroco, supuesto protagonista principal del documental, o del diablo, sino más bien de una reflexión hecha en primera persona (la expuesta por el propio Friedkin), por momentos una especie de púlpito diseñado por el propio cineasta a la hora de recordar tiempos pretéritos, a partir de este enunciado expuesto a modo de introducción entra en juego el debate existente entre creencia y escepticismo, a parte de una supuesta curiosidad dirigida de una manera nada disimulada a posibles conversos el problema viene dado en que uno tiene la ligera intuición, o al menos un servidor la tuvo, de que el autor de French Connection parece decantarse de buenas a primeras por un bando en concreto, siempre más interesado en confirmar creencias que en articular un relato que se apoye en lo supuestamente racional, algo totalmente legítimo evidentemente, mas dudad sin embargo genera que todos los interlocutores a los que acude para que expresen su opinión le sigan de alguna manera el juego. En este aspecto más que confrontar opiniones parece una unificación de criterios, por otra parte resulta harto evidente como se dota de un dudoso supuesto rigor de ficción al documento no sin antes recurrir sin embargo a un cierto efectismo que actúa como tal, uno echa en falta una mayor indagación en lo que podríamos denominar como ese apartado cinematográfico que suele articular artefactos de trucos, como botón de muestra en un momento dado el padre Amorth confiesa ser un gran admirador de El exorcista aunque le parece muy exagerado en algunos momentos como representación supuestamente realista, algo que queda suficientemente claro en como ese supuesto exorcismo real resulta ser mucho más light que el ficticio orquestado en su día por el propio Friedkin.

llegados a este punto podríamos aseverar que The Devil and Father Amorth no gira en torno al párroco, supuesto protagonista principal del documental, o del diablo, sino más bien de una reflexión hecha en primera persona (la expuesta por el propio Friedkin), por momentos una especie de púlpito diseñado por el propio cineasta a la hora de recordar tiempos pretéritos, a partir de este enunciado expuesto a modo de introducción entra en juego el debate existente entre creencia y escepticismo, a parte de una supuesta curiosidad dirigida de una manera nada disimulada a posibles conversos el problema viene dado en que uno tiene la ligera intuición, o al menos un servidor la tuvo, de que el autor de French Connection parece decantarse de buenas a primeras por un bando en concreto, siempre más interesado en confirmar creencias que en articular un relato que se apoye en lo supuestamente racional, algo totalmente legítimo evidentemente, mas dudad sin embargo genera que todos los interlocutores a los que acude para que expresen su opinión le sigan de alguna manera el juego. En este aspecto más que confrontar opiniones parece una unificación de criterios, por otra parte resulta harto evidente como se dota de un dudoso supuesto rigor de ficción al documento no sin antes recurrir sin embargo a un cierto efectismo que actúa como tal, uno echa en falta una mayor indagación en lo que podríamos denominar como ese apartado cinematográfico que suele articular artefactos de trucos, como botón de muestra en un momento dado el padre Amorth confiesa ser un gran admirador de El exorcista aunque le parece muy exagerado en algunos momentos como representación supuestamente realista, algo que queda suficientemente claro en como ese supuesto exorcismo real resulta ser mucho más light que el ficticio orquestado en su día por el propio Friedkin.

si de su supuesta asimilación vaya en la dirección que vaya, que después de su proyección a la que un servidor pudo asistir mucha gente incidiera en que en las dos horas de duración del film este no ofrece prácticamente nada incidiendo mucho en un aparente ritmo lento deja bien claro donde se encuentra actualmente un público que en ningún momento está dispuesto a escarbar o interpretar a través de las propias imágenes (en esta película continuamente presente a través de enormes planos generales sin apenas cortes escénicos en donde cada detalle cuenta y tiene un sentido interpretable), si hay un director que nos habla continuamente a través de ellas ese es indiscutiblemente Kiyoshi Kurosawa, en todo momento nos está diciendo o interpelando cuestiones invariables sobre sociedad, política o cuestiones simplemente sentimentales, del espectador depende aceptar la propuesta a través de tales transparencias, el intentar traducir un estilo autoral en definitiva. Before We Vanish que adapta la novela de Tomohito Maekawa más que hablarnos de una invasión se nos intenta exponer una alienación, la de nuestra propia sociedad en lo concerniente a una visión de clara naturaleza apocalíptica y como a través de dicha dinamización surge la necesidad intrínseca de la regeneración, de hecho Before We Vanish expone una continua y minuciosa observación a la condición humana vista desde los ojos del extraño, no deja de ser una interpretación muy personal de por ejemplo la magnífica Under the Skin de Jonathan Glazer, en este aspecto Kiyoshi Kurosawa lleva a su terreno todo el material del que dispone para discernir y trasladar lo sobrenatural al ámbito cotidiano pese a alguna que otra distracción visual expuesta en dicho planteamiento.

si de su supuesta asimilación vaya en la dirección que vaya, que después de su proyección a la que un servidor pudo asistir mucha gente incidiera en que en las dos horas de duración del film este no ofrece prácticamente nada incidiendo mucho en un aparente ritmo lento deja bien claro donde se encuentra actualmente un público que en ningún momento está dispuesto a escarbar o interpretar a través de las propias imágenes (en esta película continuamente presente a través de enormes planos generales sin apenas cortes escénicos en donde cada detalle cuenta y tiene un sentido interpretable), si hay un director que nos habla continuamente a través de ellas ese es indiscutiblemente Kiyoshi Kurosawa, en todo momento nos está diciendo o interpelando cuestiones invariables sobre sociedad, política o cuestiones simplemente sentimentales, del espectador depende aceptar la propuesta a través de tales transparencias, el intentar traducir un estilo autoral en definitiva. Before We Vanish que adapta la novela de Tomohito Maekawa más que hablarnos de una invasión se nos intenta exponer una alienación, la de nuestra propia sociedad en lo concerniente a una visión de clara naturaleza apocalíptica y como a través de dicha dinamización surge la necesidad intrínseca de la regeneración, de hecho Before We Vanish expone una continua y minuciosa observación a la condición humana vista desde los ojos del extraño, no deja de ser una interpretación muy personal de por ejemplo la magnífica Under the Skin de Jonathan Glazer, en este aspecto Kiyoshi Kurosawa lleva a su terreno todo el material del que dispone para discernir y trasladar lo sobrenatural al ámbito cotidiano pese a alguna que otra distracción visual expuesta en dicho planteamiento.

los paralelismos existentes entre la autora (notable Elle Fanning) y su creación y el enfoque feminista que pretende orbitar alrededor de todo lo anterior, todo ello aderezado con una impronta gótica como no podía ser de otra manera que pese al buen acabado visual del film este en vez de ser un activo importante y necesario en la historia deviene casi a modo de simple atrezo dada su falta de cohesión en lo referente a su escénica y su narrativa. Hay una evidente e inequívoca intención de reivindicación por parte de Haifaa Al-Mansour (curioso paralelismo con referente al material que maneja y ser la primera mujer saudita en rodar en Hollywood), en este aspecto el film forma parte de ese movimiento de índole feminista, en este caso cinematográfico, que incide en otorgar credenciales autorales a personajes que por un motivo u otro se vieron despojados de ello en su momento, mayormente por trabas sociales impuestas. Es en el estricto retrato de una rebeldía e incuestionable vocación transgresora del personaje en cuestión en donde la película posiblemente encuentre sus mejores momentos, aquellos en donde la historia narrada en primera persona pretende ser espiritual e incluso por momentos física a modo de un doloroso aprendizaje tan vital como íntimo pero no global en lo referente a su concepción en lo concerniente a su obra literaria.

los paralelismos existentes entre la autora (notable Elle Fanning) y su creación y el enfoque feminista que pretende orbitar alrededor de todo lo anterior, todo ello aderezado con una impronta gótica como no podía ser de otra manera que pese al buen acabado visual del film este en vez de ser un activo importante y necesario en la historia deviene casi a modo de simple atrezo dada su falta de cohesión en lo referente a su escénica y su narrativa. Hay una evidente e inequívoca intención de reivindicación por parte de Haifaa Al-Mansour (curioso paralelismo con referente al material que maneja y ser la primera mujer saudita en rodar en Hollywood), en este aspecto el film forma parte de ese movimiento de índole feminista, en este caso cinematográfico, que incide en otorgar credenciales autorales a personajes que por un motivo u otro se vieron despojados de ello en su momento, mayormente por trabas sociales impuestas. Es en el estricto retrato de una rebeldía e incuestionable vocación transgresora del personaje en cuestión en donde la película posiblemente encuentre sus mejores momentos, aquellos en donde la historia narrada en primera persona pretende ser espiritual e incluso por momentos física a modo de un doloroso aprendizaje tan vital como íntimo pero no global en lo referente a su concepción en lo concerniente a su obra literaria.

teorizar e incluso destripar una de las escenas más importante en la historia del cine, si Alfred Hitchcock tardo siete días en rodar una escena que dio lugar a poco más de un minuto de duración no es descabellado pensar que hora y media en analizarla se pueden quedar cortos si sabes cómo manejar conceptos de análisis con cierta soltura, eso sí siempre que dicho estudio se sustente en el fundamento de la exploración como tal. 78/52 de hecho no deja de ser un apasionante ejercicio de fetichismo cinematográfico, abarca mucho y lo hace meridianamente bien, no solo a un nivel conceptual sino también simbólico, referencial o incluso subversivo. Con referencia a dicha escena a estas alturas queda bastante claro su importancia primero a la hora de subvertir narrativamente la acción despojándonos abruptamente a los cuarenta minutos de metraje de la que intuíamos hasta ese momento como su protagonista principal, y segundo igualmente a modo referencial a un mero nivel técnico en relación a su innovador montaje, pese al análisis por momentos desmesurado de todo ello posiblemente la gran virtud del documental radique en que no se conforma solo con la indagación de esas concretas referencias sino que intenta ir un paso más allá en lo concerniente a una visión algo más global del concepto de película y escena que marca una época determinada en el ámbito cinematográfico, es por ello que se detiene en particularidades tales como por ejemplo en la influencia actoral tanto de Anthony Perkins como de Janet Leigh o las dudas e incluso temores que atesoraba el propio Alfred Hitchcock ante un producto del que era consciente de su naturaleza rompedora y la repercusión que podía tener en el contexto de lo que por aquel entonces era el Hollywood clásico.

teorizar e incluso destripar una de las escenas más importante en la historia del cine, si Alfred Hitchcock tardo siete días en rodar una escena que dio lugar a poco más de un minuto de duración no es descabellado pensar que hora y media en analizarla se pueden quedar cortos si sabes cómo manejar conceptos de análisis con cierta soltura, eso sí siempre que dicho estudio se sustente en el fundamento de la exploración como tal. 78/52 de hecho no deja de ser un apasionante ejercicio de fetichismo cinematográfico, abarca mucho y lo hace meridianamente bien, no solo a un nivel conceptual sino también simbólico, referencial o incluso subversivo. Con referencia a dicha escena a estas alturas queda bastante claro su importancia primero a la hora de subvertir narrativamente la acción despojándonos abruptamente a los cuarenta minutos de metraje de la que intuíamos hasta ese momento como su protagonista principal, y segundo igualmente a modo referencial a un mero nivel técnico en relación a su innovador montaje, pese al análisis por momentos desmesurado de todo ello posiblemente la gran virtud del documental radique en que no se conforma solo con la indagación de esas concretas referencias sino que intenta ir un paso más allá en lo concerniente a una visión algo más global del concepto de película y escena que marca una época determinada en el ámbito cinematográfico, es por ello que se detiene en particularidades tales como por ejemplo en la influencia actoral tanto de Anthony Perkins como de Janet Leigh o las dudas e incluso temores que atesoraba el propio Alfred Hitchcock ante un producto del que era consciente de su naturaleza rompedora y la repercusión que podía tener en el contexto de lo que por aquel entonces era el Hollywood clásico.

Cogitore no juzga comportamientos solo los contempla desde una situación privilegiada, en este aspecto ese posicionamiento resultaría infructuoso en lo relativo a su supuesta dialéctica pues somos receptores de un solo punto de vista expuesto casi a modo de una crónica de la vida cotidiana de sus protagonistas, lo que nos muestra el documental es un mundo sin muchas concesiones pero plagado de infinidad de sutilezas, en pocos minutos somos testigos de la caza y descuartizamientos de un oso, secuencia que no le haría ascos al Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato para dar lugar a posteriori a escenas de un supuesto contenido poético. En cierta manera podríamos aseverar que Braguino como ineludible antropología visual que es encuentra una de sus mayores valías en la exposición de lo que entendemos algunos como la supuesta realidad que suele anidar en nuestro subconsciente, o el concepto de lo que entendemos de ella, esta transita en todo momento entre la fascinación y lo inconcebible, algo que por momentos deriva en angustioso dada sus variadas formas de exploración, en este sentido no llega a ser casual la proliferación de primeros planos presentados a través de una estructura casi opresiva e incluso asfixiante pese a anidar toda la acción en un escenario tan amplio.

Cogitore no juzga comportamientos solo los contempla desde una situación privilegiada, en este aspecto ese posicionamiento resultaría infructuoso en lo relativo a su supuesta dialéctica pues somos receptores de un solo punto de vista expuesto casi a modo de una crónica de la vida cotidiana de sus protagonistas, lo que nos muestra el documental es un mundo sin muchas concesiones pero plagado de infinidad de sutilezas, en pocos minutos somos testigos de la caza y descuartizamientos de un oso, secuencia que no le haría ascos al Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato para dar lugar a posteriori a escenas de un supuesto contenido poético. En cierta manera podríamos aseverar que Braguino como ineludible antropología visual que es encuentra una de sus mayores valías en la exposición de lo que entendemos algunos como la supuesta realidad que suele anidar en nuestro subconsciente, o el concepto de lo que entendemos de ella, esta transita en todo momento entre la fascinación y lo inconcebible, algo que por momentos deriva en angustioso dada sus variadas formas de exploración, en este sentido no llega a ser casual la proliferación de primeros planos presentados a través de una estructura casi opresiva e incluso asfixiante pese a anidar toda la acción en un escenario tan amplio.

Un monstruo viene a verme del ínclito Juan Antonio Bayona para darse cuenta de todo ello. Como relato supuestamente emotivo que se sustenta en gran parte de su metraje en la frialdad de su propio dictado Granny’s Dancing on the Table está expuesto a través de una muy evidente perspectiva femenina, sin embargo uno termina teniendo la impresión de una desconexión narrativa entre ambas técnicas que desembocan irremediablemente en una frialdad emocional o empática en lo concerniente a lo que aparentemente discernimos de la psique de su protagonista principal, nos cuesta ser cómplices de esa mirada de sufrimiento a la que asistimos a modo de reflejo de un estado psicológico muy concreto.

Un monstruo viene a verme del ínclito Juan Antonio Bayona para darse cuenta de todo ello. Como relato supuestamente emotivo que se sustenta en gran parte de su metraje en la frialdad de su propio dictado Granny’s Dancing on the Table está expuesto a través de una muy evidente perspectiva femenina, sin embargo uno termina teniendo la impresión de una desconexión narrativa entre ambas técnicas que desembocan irremediablemente en una frialdad emocional o empática en lo concerniente a lo que aparentemente discernimos de la psique de su protagonista principal, nos cuesta ser cómplices de esa mirada de sufrimiento a la que asistimos a modo de reflejo de un estado psicológico muy concreto.

en referencia a su tono conspirativo y muy especialmente Don’t Look Now de Nicolas Roeg y la tv movie Don’t Go To Sleep de Richard Lang con la que guarda por momentos anchura de remake inconfeso, de estas dos últimas películas hereda una atmosfera mortuoria, de hecho estamos ante una historia que nos relata una paulatina desintegración familiar, primero psicológica y más tarde física, Ari Aster que se toma su tiempo en disgregar su narrativa al hacernos participes de una supuesta premonición fatalista, no es casualidad que el film empiece y termine con los protagonistas ubicados en una casa de muñecas algo que por momentos da la clara impresión de que están atrapados dentro de una pecera, estos son imposibilitados a la hora de contrarrestar una maldición, una herencia que pesa y se cierne sobre ellos, de alguna manera asistimos a una representación fatalista de final trágico, constantemente vemos o intuimos lo que los personajes no logran ver, Ari Aster nos muestra personajes y conflictos internos de forma repetida, la dificultad a la hora de enfrentarse a un duelo casi a modo de drama con un estudio sobre la maternidad de por medio, en este sentido para dar credibilidad a la trama es esencial disponer de un buen plantel de actores, Toni Collette, Gabriel Byrne o el joven Alex Wolff dan un plus de estabilidad a los personajes y por ende a la historia, somos testigos de cómo estos van evolucionando hasta llegar a una última media hora más convencional en las formas pero no en lo referente a su fondo, es ahí en donde la película logra dialogar con el mismo género de tú a tú con la contundencia propia de alguien que se siente seguro de la finalidad de su propio discurso.

en referencia a su tono conspirativo y muy especialmente Don’t Look Now de Nicolas Roeg y la tv movie Don’t Go To Sleep de Richard Lang con la que guarda por momentos anchura de remake inconfeso, de estas dos últimas películas hereda una atmosfera mortuoria, de hecho estamos ante una historia que nos relata una paulatina desintegración familiar, primero psicológica y más tarde física, Ari Aster que se toma su tiempo en disgregar su narrativa al hacernos participes de una supuesta premonición fatalista, no es casualidad que el film empiece y termine con los protagonistas ubicados en una casa de muñecas algo que por momentos da la clara impresión de que están atrapados dentro de una pecera, estos son imposibilitados a la hora de contrarrestar una maldición, una herencia que pesa y se cierne sobre ellos, de alguna manera asistimos a una representación fatalista de final trágico, constantemente vemos o intuimos lo que los personajes no logran ver, Ari Aster nos muestra personajes y conflictos internos de forma repetida, la dificultad a la hora de enfrentarse a un duelo casi a modo de drama con un estudio sobre la maternidad de por medio, en este sentido para dar credibilidad a la trama es esencial disponer de un buen plantel de actores, Toni Collette, Gabriel Byrne o el joven Alex Wolff dan un plus de estabilidad a los personajes y por ende a la historia, somos testigos de cómo estos van evolucionando hasta llegar a una última media hora más convencional en las formas pero no en lo referente a su fondo, es ahí en donde la película logra dialogar con el mismo género de tú a tú con la contundencia propia de alguien que se siente seguro de la finalidad de su propio discurso.

en este sentido el film del director ruso Klim Shipenko se adentra más en la épica del astronauta que en una prototípica película de ciencia ficción al uso. No deja de ser curioso sin embargo como el film que nos ocupa a diferencia de sus antecedentes patrios (recordemos que la ciencia ficción rusa no se limita al Solaris de Andrei Tarkovsky y que además de haber dado más de un título referencial se constituye casi como un propio subgénero aparte ) se decante más por una espectacularidad más propia del cine norteamericano contemporáneo, en el film más que mirar unos referentes autóctonos presenciamos varias secuencias que podrían estar perfectamente rodadas por Michael Bay, con momentos realmente rimbombantes en este aspecto en especial en lo referente a una atronadora y martilleante banda sonora de clara naturaleza intrusiva por no hablar del tratamiento friccionado de los personajes femeninos que aparecen en la acción, en lo concerniente a este apartado no hay lugar a dudas a que se prima más el rigor técnico que al matizado drama humano, es como si de alguna manera la estereotipada ficción del ayer y la actual realidad del hoy de la que parece sustentarse Salyut 7 marcarán de algún modo la globalización en que se ve sumido el género fantástico a día de hoy.

en este sentido el film del director ruso Klim Shipenko se adentra más en la épica del astronauta que en una prototípica película de ciencia ficción al uso. No deja de ser curioso sin embargo como el film que nos ocupa a diferencia de sus antecedentes patrios (recordemos que la ciencia ficción rusa no se limita al Solaris de Andrei Tarkovsky y que además de haber dado más de un título referencial se constituye casi como un propio subgénero aparte ) se decante más por una espectacularidad más propia del cine norteamericano contemporáneo, en el film más que mirar unos referentes autóctonos presenciamos varias secuencias que podrían estar perfectamente rodadas por Michael Bay, con momentos realmente rimbombantes en este aspecto en especial en lo referente a una atronadora y martilleante banda sonora de clara naturaleza intrusiva por no hablar del tratamiento friccionado de los personajes femeninos que aparecen en la acción, en lo concerniente a este apartado no hay lugar a dudas a que se prima más el rigor técnico que al matizado drama humano, es como si de alguna manera la estereotipada ficción del ayer y la actual realidad del hoy de la que parece sustentarse Salyut 7 marcarán de algún modo la globalización en que se ve sumido el género fantástico a día de hoy.

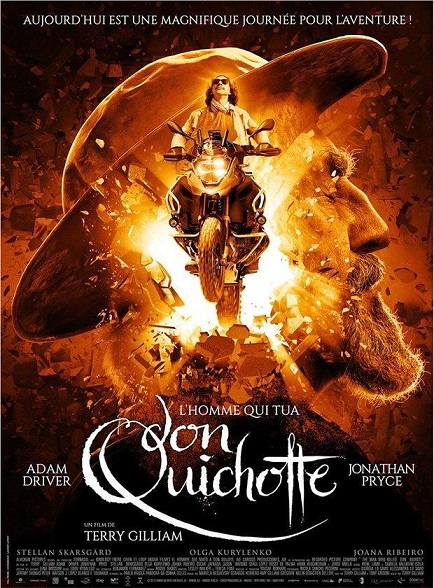

con todo el riesgo que ello conlleva, a este respecto nos encontramos posiblemente ante la quintaesencia de la película meta por excelencia, una historia donde lo interno del relato se pierde con lo externo de la producción que vemos al comienzo el film y viceversa, en sí misma no deja de ser una autentica matrioshka cinematográfica que actúa como relato dentro de otro que unido a la confusión de tiempos reales o ilusorios nos sitúa adecuadamente en el prisma distorsionado y extravagante que de manera tan habitual maneja el responsable de Brazil, a este respecto no deja de ser bien curioso como una gran parte de la crítica le sorprende de alguna manera el trazo de un film en donde el exceso de lo esperpéntico y banal por momentos se den la mano con una lírica que en ocasiones desemboca en metafórica, o dicho de otra manera que a estas alturas haya gente que le cause extrañeza que el cine de Terry Gilliam se sustente en lo más puramente distorsionado, grotesco o poético demuestra bien por las claras que poco cine han visto del integrante americano de los Monty Python. Tampoco soy partidario de los que opinan que estamos ante una película que nunca debió realizarse, que más hubiera valido quedarse como un bonito sueño inconcluso antes que materializarse en una supuesta triste realidad, como tampoco lo soy de quienes se aventuran a determinar que en este The Man Who Killed Don Quixote hay bien de poco aquellas tomas rodadas en el año 2000, es evidente que en el periodo de tiempo trascurrido el proyecto por razones naturales ha ido mutando, o más bien ha ido sumando y acumulando conceptos, algo que evidentemente otorga al relato un notorio atropello narrativo, una suma de ideas desmedidas que de forma voluntaria o no validan un muy particular sello autoral que ya nos es familiar.

con todo el riesgo que ello conlleva, a este respecto nos encontramos posiblemente ante la quintaesencia de la película meta por excelencia, una historia donde lo interno del relato se pierde con lo externo de la producción que vemos al comienzo el film y viceversa, en sí misma no deja de ser una autentica matrioshka cinematográfica que actúa como relato dentro de otro que unido a la confusión de tiempos reales o ilusorios nos sitúa adecuadamente en el prisma distorsionado y extravagante que de manera tan habitual maneja el responsable de Brazil, a este respecto no deja de ser bien curioso como una gran parte de la crítica le sorprende de alguna manera el trazo de un film en donde el exceso de lo esperpéntico y banal por momentos se den la mano con una lírica que en ocasiones desemboca en metafórica, o dicho de otra manera que a estas alturas haya gente que le cause extrañeza que el cine de Terry Gilliam se sustente en lo más puramente distorsionado, grotesco o poético demuestra bien por las claras que poco cine han visto del integrante americano de los Monty Python. Tampoco soy partidario de los que opinan que estamos ante una película que nunca debió realizarse, que más hubiera valido quedarse como un bonito sueño inconcluso antes que materializarse en una supuesta triste realidad, como tampoco lo soy de quienes se aventuran a determinar que en este The Man Who Killed Don Quixote hay bien de poco aquellas tomas rodadas en el año 2000, es evidente que en el periodo de tiempo trascurrido el proyecto por razones naturales ha ido mutando, o más bien ha ido sumando y acumulando conceptos, algo que evidentemente otorga al relato un notorio atropello narrativo, una suma de ideas desmedidas que de forma voluntaria o no validan un muy particular sello autoral que ya nos es familiar.

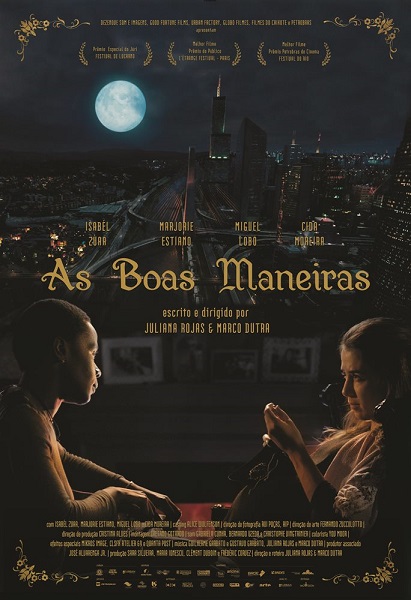

como buena película poseedora de un carácter abiertamente onírico que intenta y consigue ir un paso más allá de sus propios postulados nos topamos con una inquietud autoral bastante evidente, un film que nunca deja de mutar o mejor dicho de evolucionar conforme avanza, de forma tan caótica como desinhibida, en ningún momento, bajo la apariencia de ser una fábula de contornos realistas Juliana Rojas y Marco Dutra se apoyan en una referencia genérica variada (terror, melodrama e incluso hasta el musical) para contarnos una historia en donde la dualidad juega un papel muy importante en la trama, la aparición de ese un niño-lobo como resultado de una unión no aceptada socialmente en lo racial o social por ejemplo, una dualidad la citada que también es muy notoria en el retrato de las dos protagonistas principales en la primera parte de la película, Clara y Ana son personajes que por un motivo u otro por fuerza mayor terminarán enfrentándose contra la misma sociedad que las creo y en parte las abandono, viviendo a través de una oscuridad social de alguna manera estamos ante esa clase de personajes que buscan refugio donde menos habitual pueda parecer en un principio el encontrarlo, más tarde vemos como la unión de ese doble retrato funciona a modo de elemento fantástico, igualmente contestatario con respecto a los demás pero expuesto desde un punto de vista bastante más heterogéneo en donde entra en juego esa revalida de personajes que nunca dejan de luchar por poder coexistir dentro de una sociedad que le niega de forma sistemática la aceptación.

como buena película poseedora de un carácter abiertamente onírico que intenta y consigue ir un paso más allá de sus propios postulados nos topamos con una inquietud autoral bastante evidente, un film que nunca deja de mutar o mejor dicho de evolucionar conforme avanza, de forma tan caótica como desinhibida, en ningún momento, bajo la apariencia de ser una fábula de contornos realistas Juliana Rojas y Marco Dutra se apoyan en una referencia genérica variada (terror, melodrama e incluso hasta el musical) para contarnos una historia en donde la dualidad juega un papel muy importante en la trama, la aparición de ese un niño-lobo como resultado de una unión no aceptada socialmente en lo racial o social por ejemplo, una dualidad la citada que también es muy notoria en el retrato de las dos protagonistas principales en la primera parte de la película, Clara y Ana son personajes que por un motivo u otro por fuerza mayor terminarán enfrentándose contra la misma sociedad que las creo y en parte las abandono, viviendo a través de una oscuridad social de alguna manera estamos ante esa clase de personajes que buscan refugio donde menos habitual pueda parecer en un principio el encontrarlo, más tarde vemos como la unión de ese doble retrato funciona a modo de elemento fantástico, igualmente contestatario con respecto a los demás pero expuesto desde un punto de vista bastante más heterogéneo en donde entra en juego esa revalida de personajes que nunca dejan de luchar por poder coexistir dentro de una sociedad que le niega de forma sistemática la aceptación.

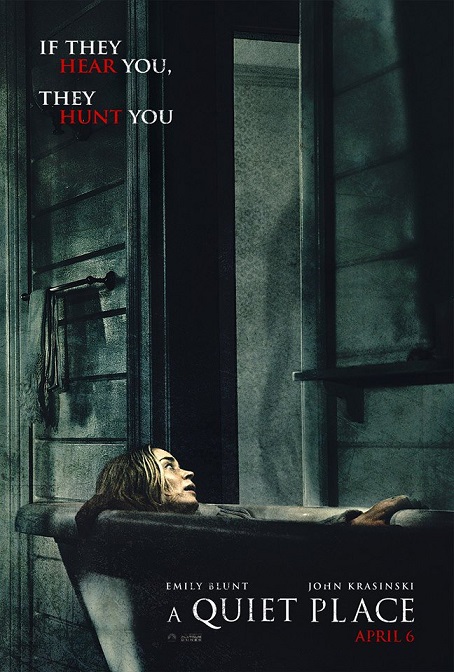

A Quiet Place como su principal valía es en cómo esta se despoja dada su naturaleza de ciertos manierismos que no han hecho muchos favores al género en estos últimos años, reiteración de conceptos manidos, Winchester (2018), o exceso metafórico en la propuesta, It Comes at Night (2017) por poner solo dos ejemplos. A Quiet Place como propuesta de estructura minimalista prescinde de tales males endémicos, su planteamiento es en extremo básico pero de sobras eficaz en donde seguramente lo más importante radica en su intención de no experimentar, de hecho hay una exposición pero su desarrollo es tan sencillo como imperceptible, maneja muy bien sus tempos narrativos en referencia a las escenas en donde se nos plantea un suspense de tono terrorífico, esa eficacia sin dilataciones ni bifurcaciones (se agradece que el único indicio de ello en la película, responsabilidad y compromiso paterno, este planteado de forma sobria sin cargar las tintas sobre ello) es la que el espectador requiere de tanto en tanto, de ahí que el éxito comercial que está cosechando la cinta es bastante comprensible y hasta cierto punto lógico.

A Quiet Place como su principal valía es en cómo esta se despoja dada su naturaleza de ciertos manierismos que no han hecho muchos favores al género en estos últimos años, reiteración de conceptos manidos, Winchester (2018), o exceso metafórico en la propuesta, It Comes at Night (2017) por poner solo dos ejemplos. A Quiet Place como propuesta de estructura minimalista prescinde de tales males endémicos, su planteamiento es en extremo básico pero de sobras eficaz en donde seguramente lo más importante radica en su intención de no experimentar, de hecho hay una exposición pero su desarrollo es tan sencillo como imperceptible, maneja muy bien sus tempos narrativos en referencia a las escenas en donde se nos plantea un suspense de tono terrorífico, esa eficacia sin dilataciones ni bifurcaciones (se agradece que el único indicio de ello en la película, responsabilidad y compromiso paterno, este planteado de forma sobria sin cargar las tintas sobre ello) es la que el espectador requiere de tanto en tanto, de ahí que el éxito comercial que está cosechando la cinta es bastante comprensible y hasta cierto punto lógico.

en cierta manera es como si esas carencias voluntarias o no se convirtieran por momentos en ligeras virtudes, en este aspecto es realmente meritorio ver como Robin Aubert, que no justifica en ningún momento del film el contexto de su propia ficción, ni falta que le hace si uno detecta sus intenciones, sin echar mano a recursos propios del subgénero consigue hacer inquietantes a los muertos vivientes mediante pequeños detalles. Les affamés nos es presentada de forma fragmentada en varias situaciones y personajes que irremediablemente terminan por confluir, algunos más interesantes, otros no tanto, algo que termina otorgando una leve irregularidad al conjunto, de hecho podríamos sugerir que la película transita casi exclusivamente a través de los estados de ánimos de los propios protagonistas, esa sensación de estar rodeado continuamente de zombies se puede extrapolar a un nivel meramente estructural, la elipsis y el fuera de campo que están omnipresentes en todo momento en la película es una buena prueba de todo ello.

en cierta manera es como si esas carencias voluntarias o no se convirtieran por momentos en ligeras virtudes, en este aspecto es realmente meritorio ver como Robin Aubert, que no justifica en ningún momento del film el contexto de su propia ficción, ni falta que le hace si uno detecta sus intenciones, sin echar mano a recursos propios del subgénero consigue hacer inquietantes a los muertos vivientes mediante pequeños detalles. Les affamés nos es presentada de forma fragmentada en varias situaciones y personajes que irremediablemente terminan por confluir, algunos más interesantes, otros no tanto, algo que termina otorgando una leve irregularidad al conjunto, de hecho podríamos sugerir que la película transita casi exclusivamente a través de los estados de ánimos de los propios protagonistas, esa sensación de estar rodeado continuamente de zombies se puede extrapolar a un nivel meramente estructural, la elipsis y el fuera de campo que están omnipresentes en todo momento en la película es una buena prueba de todo ello.

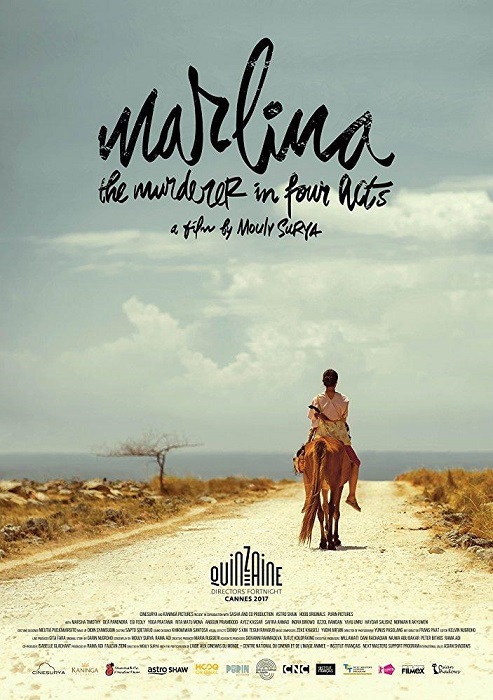

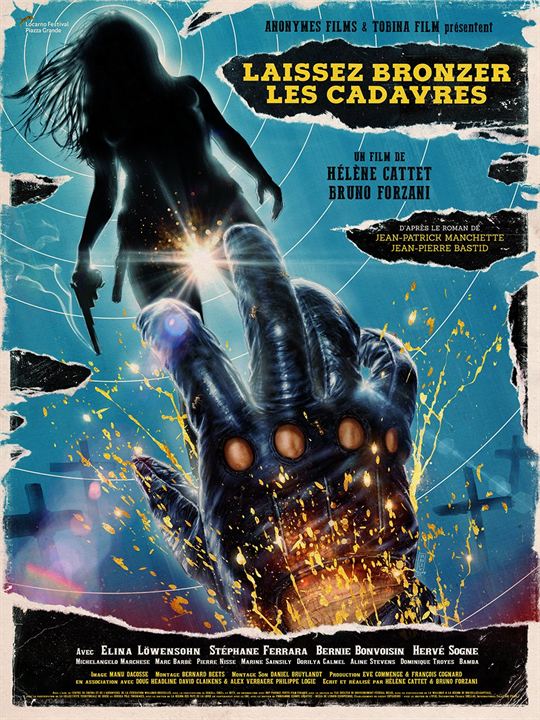

como reina del caos, a medio camino entre el western y el polar y de estructura algo más convencional o frontal, o si se prefiere de una narrativa menos laberíntica acercándose a un tono más neutral aunque por el contrario la supuesta sutileza de los anteriores trabajos aquí es sustituida por una tendencia de connotaciones más corpórea, de una imagen en donde abunda el grano fílmico. El dúo de cineastas belgas vuelven a ampararse en la psicodelia y lo onírico de unas imágenes extremas para ofrecernos un tiroteo y expandirlo eternamente en el tiempo en medio del calor sofocante del Mediterráneo como único escenario, difuminando y jugueteando con códigos genéricos, de características más pop que anteriores trabajos suyos y diseccionado hasta la extenuidad en función de un montaje alucinatorio, fotografía y sonido que juegan a favor del colapso y el aturdimiento del espectador a través de un ejercicio que vuelve a transitar por lo más puramente invasivo sensorialmente hablando como viene siendo habitual en el cine pretérito de sus autores, dichos hallazgos técnicos caminan al unísono casi a modo de sinfonía de claras connotaciones orgiásticas, de un erotismo muy acentuado, especialmente visible en las armas de fuego que vemos durante todo el metraje y que son presentadas como ineludibles objetos fetichistas insertados en agresivos conflictos de sangre.

como reina del caos, a medio camino entre el western y el polar y de estructura algo más convencional o frontal, o si se prefiere de una narrativa menos laberíntica acercándose a un tono más neutral aunque por el contrario la supuesta sutileza de los anteriores trabajos aquí es sustituida por una tendencia de connotaciones más corpórea, de una imagen en donde abunda el grano fílmico. El dúo de cineastas belgas vuelven a ampararse en la psicodelia y lo onírico de unas imágenes extremas para ofrecernos un tiroteo y expandirlo eternamente en el tiempo en medio del calor sofocante del Mediterráneo como único escenario, difuminando y jugueteando con códigos genéricos, de características más pop que anteriores trabajos suyos y diseccionado hasta la extenuidad en función de un montaje alucinatorio, fotografía y sonido que juegan a favor del colapso y el aturdimiento del espectador a través de un ejercicio que vuelve a transitar por lo más puramente invasivo sensorialmente hablando como viene siendo habitual en el cine pretérito de sus autores, dichos hallazgos técnicos caminan al unísono casi a modo de sinfonía de claras connotaciones orgiásticas, de un erotismo muy acentuado, especialmente visible en las armas de fuego que vemos durante todo el metraje y que son presentadas como ineludibles objetos fetichistas insertados en agresivos conflictos de sangre.

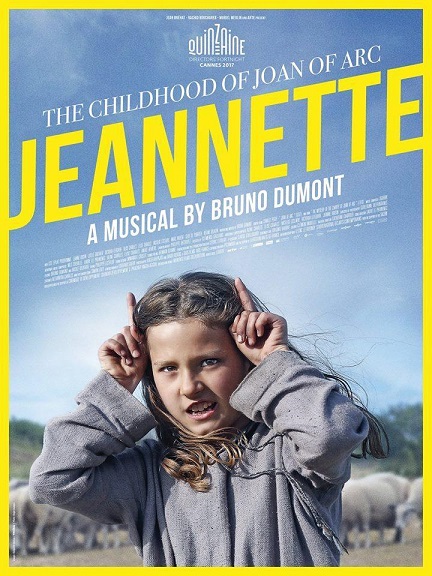

Francia, 1425. En medio de la Guerra de los Cien Años, Jeannette, con sólo 8 años, cuida sus ovejas en el pequeño pueblo de Domremy. Un día, le dice a su amiga Hauviette que no puede aguantar más el sufrimiento que causan los ingleses. Madame Gervaise, una monja, intenta razonar con la niña, pero Jeannette está lista para tomar las armas y lograr la salvación del imperio francés. Guiada por su fe, se convertirá en Juana de Arco.

Francia, 1425. En medio de la Guerra de los Cien Años, Jeannette, con sólo 8 años, cuida sus ovejas en el pequeño pueblo de Domremy. Un día, le dice a su amiga Hauviette que no puede aguantar más el sufrimiento que causan los ingleses. Madame Gervaise, una monja, intenta razonar con la niña, pero Jeannette está lista para tomar las armas y lograr la salvación del imperio francés. Guiada por su fe, se convertirá en Juana de Arco. se mueve por continuos desafíos creativos en donde el espectador ha de dilucidar si dicho riesgo es consecuente con su propio imaginario, dicho posicionamiento que nace de la antítesis del convencionalismo da la impresión de haberse acentuado más en estos últimos años (la televisiva El pequeño Quinquin como prueba más palpable), percibido especialmente en una notoria ampliación de registros genéricos, a este respecto y en contra de muchas opiniones vertidas al respecto convendría señalar que dicha apertura no significa forzosamente una excentricidad dentro del relato narrado, en este sentido Jeannette transita en todo momento a medio camino entre la vanguardia y el clasicismo encontrándonos ante una historia delimitada por una continua ansiedad y reflexión por parte de la joven protagonista a través de expresiones de claro índole subjetivo por fortuna no muy matizados, visión y desarrollo en donde se humaniza iconos históricos, es ahí donde posiblemente llegamos a ser conscientes de que no estamos ante una mera filmación musicalizada de la obra de Péguy, tampoco de una banalización de tal concepto. Bruno Dumont logra hilvanar un discurso propio y consecuente, aun con una inevitable ironía (achacable principalmente a la ingenuidad propia de una niña de provincias), trazo presente en todo el relato que afortunadamente no se sobrepone al respeto de una figura religiosa tan iconográfica como resulta ser la doncella de Orleans.

se mueve por continuos desafíos creativos en donde el espectador ha de dilucidar si dicho riesgo es consecuente con su propio imaginario, dicho posicionamiento que nace de la antítesis del convencionalismo da la impresión de haberse acentuado más en estos últimos años (la televisiva El pequeño Quinquin como prueba más palpable), percibido especialmente en una notoria ampliación de registros genéricos, a este respecto y en contra de muchas opiniones vertidas al respecto convendría señalar que dicha apertura no significa forzosamente una excentricidad dentro del relato narrado, en este sentido Jeannette transita en todo momento a medio camino entre la vanguardia y el clasicismo encontrándonos ante una historia delimitada por una continua ansiedad y reflexión por parte de la joven protagonista a través de expresiones de claro índole subjetivo por fortuna no muy matizados, visión y desarrollo en donde se humaniza iconos históricos, es ahí donde posiblemente llegamos a ser conscientes de que no estamos ante una mera filmación musicalizada de la obra de Péguy, tampoco de una banalización de tal concepto. Bruno Dumont logra hilvanar un discurso propio y consecuente, aun con una inevitable ironía (achacable principalmente a la ingenuidad propia de una niña de provincias), trazo presente en todo el relato que afortunadamente no se sobrepone al respeto de una figura religiosa tan iconográfica como resulta ser la doncella de Orleans.

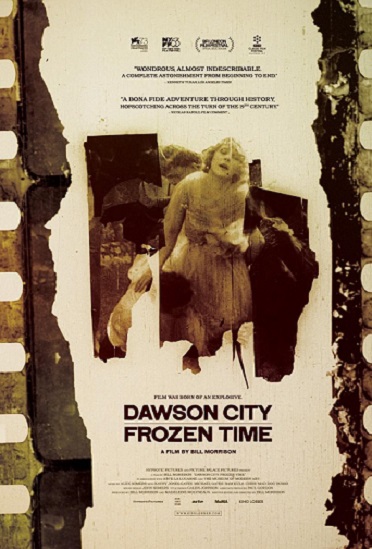

Pocos años después de su forzoso y de alguna manera no natural nacimiento la ciudad ya en su pleno cenit llego a albergar a cerca de 40.000 habitantes. Dawson debido a su conclave geográfico se había convertido en la última parada de distribución de una línea de exhibición comercial de películas que recorrían casi todos los pueblos del norte del país. Debido a este fin de trayecto dichas películas no tenían a donde ir, convirtiendo a Dawson en un punto de almacenaje masivo de celuloide, por motivos ciertamente caprichosos en lugar de simplemente deshacerse de ellas, labor imposibilitada al no poder prenderlas fuego por el riesgo explosivo que conlleva el nitrato del celuloide del que estaban fabricadas, ni tampoco la posibilidad de dejarlas tiradas por el riesgo existente de la descomposición de la cinta que provocaría posiblemente una peligrosa detonación se decidió finalmente enterrarlas bajo el hielo de una pista de hockey, un acto que de manera algo involuntaria hizo suspender ese material cinematográfico en el tiempo hasta hace bien poco.

Pocos años después de su forzoso y de alguna manera no natural nacimiento la ciudad ya en su pleno cenit llego a albergar a cerca de 40.000 habitantes. Dawson debido a su conclave geográfico se había convertido en la última parada de distribución de una línea de exhibición comercial de películas que recorrían casi todos los pueblos del norte del país. Debido a este fin de trayecto dichas películas no tenían a donde ir, convirtiendo a Dawson en un punto de almacenaje masivo de celuloide, por motivos ciertamente caprichosos en lugar de simplemente deshacerse de ellas, labor imposibilitada al no poder prenderlas fuego por el riesgo explosivo que conlleva el nitrato del celuloide del que estaban fabricadas, ni tampoco la posibilidad de dejarlas tiradas por el riesgo existente de la descomposición de la cinta que provocaría posiblemente una peligrosa detonación se decidió finalmente enterrarlas bajo el hielo de una pista de hockey, un acto que de manera algo involuntaria hizo suspender ese material cinematográfico en el tiempo hasta hace bien poco.

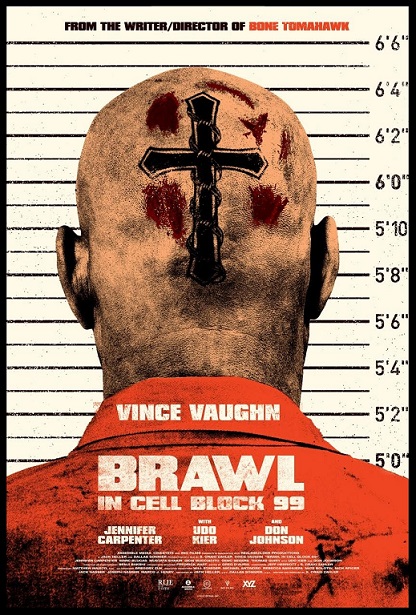

Brawl in Cell Block 99 es la quintaesencia del thriller carcelario por excelencia, violento y oscuro, exacerbado hasta la extenuación, el film representa un viaje y posterior bajada sin posibilidad de retorno a los infiernos por parte de un excelso Vince Vaughn (performance one man show en cada uno de los encuadres del film e inexplicablemente ausente en el palmarés del último festival de Sitges), Craig Zahler al igual que en su anterior trabajo tras las cámaras se toma su tiempo en darnos pistas, se intuye claramente que todo tiende a ir mal, en que no hay visos de mejora y que inexorablemente la historia parece predestinada a abordar el estallido como único recurso de redención, hay un profundo drama familiar en sus primeros cuarenta minutos que no deja de ser un camuflaje muy característico en la narrativa que veremos a continuación, generar paroxismo a través de una visceralidad animal que no se ampara en el virtuosismo o en la espectacularidad de sus escenas más virulentas y si en una cierta tosquedad, aquí lo que parece predominar es un viaje o descenso a los infiernos, una narrativa que hasta ese momento ha ido in crescendo con el escenario final de esa cárcel de contornos tan irreales como fantasmagóricos, a la deshumanización en definitiva como única vía posible de escape que parece estar predestinado el destino del protagonista principal.

Brawl in Cell Block 99 es la quintaesencia del thriller carcelario por excelencia, violento y oscuro, exacerbado hasta la extenuación, el film representa un viaje y posterior bajada sin posibilidad de retorno a los infiernos por parte de un excelso Vince Vaughn (performance one man show en cada uno de los encuadres del film e inexplicablemente ausente en el palmarés del último festival de Sitges), Craig Zahler al igual que en su anterior trabajo tras las cámaras se toma su tiempo en darnos pistas, se intuye claramente que todo tiende a ir mal, en que no hay visos de mejora y que inexorablemente la historia parece predestinada a abordar el estallido como único recurso de redención, hay un profundo drama familiar en sus primeros cuarenta minutos que no deja de ser un camuflaje muy característico en la narrativa que veremos a continuación, generar paroxismo a través de una visceralidad animal que no se ampara en el virtuosismo o en la espectacularidad de sus escenas más virulentas y si en una cierta tosquedad, aquí lo que parece predominar es un viaje o descenso a los infiernos, una narrativa que hasta ese momento ha ido in crescendo con el escenario final de esa cárcel de contornos tan irreales como fantasmagóricos, a la deshumanización en definitiva como única vía posible de escape que parece estar predestinado el destino del protagonista principal.

posiblemente todo lo contrario, haciendo enaltecer sus virtudes a la hora de equipararla con su nueva némesis, nunca al revés pues una obra primigenia mejor o peor que su nueva versión es inamovible en lo referente a su status estructural, mi cierta aversión e incluso reticencia a este tipo de films viene dado simplemente a un nivel puramente estadístico, solo hace falta repasar muy por encima las tentativas habidas en estos últimos veinte años para cerciorarse de que en su gran mayoría estas películas han devenido como torpes o fallidas, y lo más preocupante como innecesarias (y aquí entra otra vez en escena la consabida comparativa con el original), Day of the Dead: Bloodline termina siendo una muestra más de la infructuosidad del cometido al que hago referencia.

posiblemente todo lo contrario, haciendo enaltecer sus virtudes a la hora de equipararla con su nueva némesis, nunca al revés pues una obra primigenia mejor o peor que su nueva versión es inamovible en lo referente a su status estructural, mi cierta aversión e incluso reticencia a este tipo de films viene dado simplemente a un nivel puramente estadístico, solo hace falta repasar muy por encima las tentativas habidas en estos últimos veinte años para cerciorarse de que en su gran mayoría estas películas han devenido como torpes o fallidas, y lo más preocupante como innecesarias (y aquí entra otra vez en escena la consabida comparativa con el original), Day of the Dead: Bloodline termina siendo una muestra más de la infructuosidad del cometido al que hago referencia.

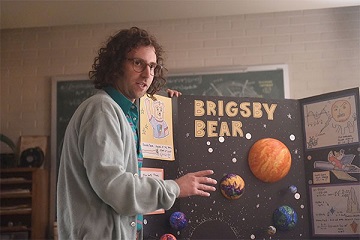

alguna manera preparada o lo que es peor preconcebida, en cierta manera es como intentar revisitar un comportamiento de antaño de forma algo artificial, que la ópera prima de Dave McCary se llevara la coletilla de descubrimiento del festival antes incluso de que comenzara el certamen en bastante debatible, no solo porque ya venía de festivales como Sundance o Cannes y se sabía de ella con antelación sino porque en realidad Brigsby Bear es realidad muy poquita cosa algo que en mi opinión pone de manifiesto que dicha burbuja festivalera tiende al equívoco en lo referente a una primera apreciación, una desmesurada alabanza que al final deviene como liquida, Brigsby Bear, historia edulcorada del eterno adolecente es un perfecto ejemplo de todo ello.

alguna manera preparada o lo que es peor preconcebida, en cierta manera es como intentar revisitar un comportamiento de antaño de forma algo artificial, que la ópera prima de Dave McCary se llevara la coletilla de descubrimiento del festival antes incluso de que comenzara el certamen en bastante debatible, no solo porque ya venía de festivales como Sundance o Cannes y se sabía de ella con antelación sino porque en realidad Brigsby Bear es realidad muy poquita cosa algo que en mi opinión pone de manifiesto que dicha burbuja festivalera tiende al equívoco en lo referente a una primera apreciación, una desmesurada alabanza que al final deviene como liquida, Brigsby Bear, historia edulcorada del eterno adolecente es un perfecto ejemplo de todo ello.