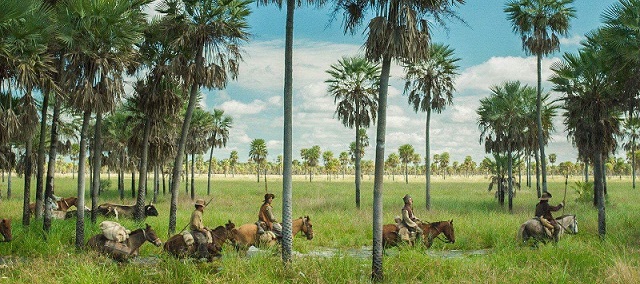

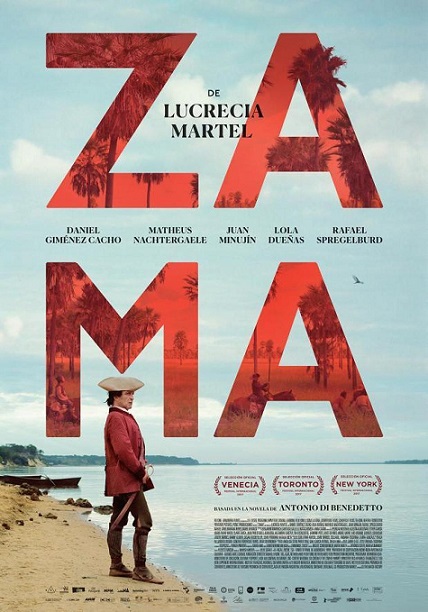

En una remota colonia sudamericana a finales del siglo XVIII, Zama, oficial de la corona española, espera en vano ser reconocido por sus méritos y trasladado a un destino más prestigioso. Mientras sufre humillaciones y artimañas políticas, sucumbe a la lujuria y a la paranoia. Cuando decide atrapar a un peligroso bandido y recuperar su nombre, en el fracaso se libera de la espera. Basada en la novela existencial de Antonio Di Benedetto escrita en 1956.

Han tenido que pasar cerca de diez años desde el estreno de La mujer sin cabeza para que Lucrecia Martel volviera a situarse detrás de una cámara, una espera que vistos los resultados ciertamente ha valido la pena, de alguna manera las vicisitudes que han rodeado la producción de una película de las características de Zama podrían ser equiparables salvando las evidentes distancias coyunturales y acercando otras perfectamente reconocibles incluso a su propia temática a un particular Apocalypse Now en referencia a la accidentada gestación y posterior desarrollo en el que se vio implicada la realizadora argentina, casi una década en donde se vislumbraron algunos proyectos nonatos entre los que destaca la adaptación de El Eternauta de Oesterheld, dada dichas dificultades y lejos de ampararse en trabajos de miras y concepción menores Martel se muestra ambiciosa con un nuevo film de una naturaleza y posterior desarrollo ciertamente complicado, basado en la novela homónima de Antonio Di Benedetto escrita en 1956, Zama, que de forma algo caprichosa y en referencia a esa fatalidad antes comentada tampoco ha tenido un periplo festivalero muy apropiado (condición casi sine qua non a día de hoy para que ciertas películas de claro índole autoral tengan un respaldo adecuado que ayuden a su difusión) forma parte de esas adaptaciones que a priori parecen inadaptables, solo realizadores capacitados de una visión en donde artilugios como en este caso una sensorialidad que se sitúan de pleno al servicio del lenguaje cinematográfico pueden revertir y en parte apropiarse de un material en principio complicado para direccionarlo a un imaginario propio, evidentemente Lucrecia Martel es uno de ellos y Zama un perfecto ejemplo de dicha ecuación.

Zama película se aparta conscientemente del literato de Di Benedetto y abraza a ese imaginario antes comentado que solemos percibir en la obra pretérita de Lucrecia Martel, si hasta ahora habíamos contemplado en sus películas unos pliegues que anidaban a través de atmosferas de tono asfixiante, cerradas y malsanas, tanto a nivel personal como escénico, en Zama dado su salto equitativo en lo referente a su producción y pese a la obligada obertura de una puesta en escena mucho más amplia y ampulosa sigue a pies puntillas unas directrices que nos son plenamente reconocibles en anteriores obras suyas, todo el cine de Lucrecia Martel se fundamente básicamente en lo más estrictamente sensorial (imprescindible en esta cuestión el trabajo de sonido en su función distorsionadora a cargo del habitual Guido Beremblum), un posicionamiento que termina derivando en corporalidad por encima de lo más puramente cerebral, es por eso que todas sus películas requieren de un esfuerzo por parte del espectador a la hora de descifrar unas claves que se apartan de lo que muchos entienden como narración convencional.  El cine de la responsable de La niña santa fluctúa básicamente a través del trauma y de una visión del mundo ciertamente desesperante, en Zama somos testigos de una angustiosa dilatación, una espera física pero sobre todo mental, la voz interior de un personaje que no parece, ni quiere pertenecer, a un entorno del que es prisionero, una historia en la que somos testigos de cómo percibir una angustia, o mejor dicho la continua obstrucción de un deseo o un posible anhelo, en este sentido esa narrativa interior no solo anida en ver o percibir como Diego de Zama es víctima y esclavo de una espera, de hecho estamos ante una historia en donde todos por protagonistas, incluidos los indígenas, de alguna u otra manera son víctimas de dicho mal, sin embargo el personaje interpretado con pulcritud por parte de Daniel Giménez Cacho también lo es en lo referente a la derivación que se nos plantea de una insatisfacción y frustración tanto sexual como burocrática, una primera hora y media la del film que fluctúa a través de lo más estrictamente existencial para dar paso a continuación a lo que podríamos definir como una experiencia de claros contornos alucinatorios.

El cine de la responsable de La niña santa fluctúa básicamente a través del trauma y de una visión del mundo ciertamente desesperante, en Zama somos testigos de una angustiosa dilatación, una espera física pero sobre todo mental, la voz interior de un personaje que no parece, ni quiere pertenecer, a un entorno del que es prisionero, una historia en la que somos testigos de cómo percibir una angustia, o mejor dicho la continua obstrucción de un deseo o un posible anhelo, en este sentido esa narrativa interior no solo anida en ver o percibir como Diego de Zama es víctima y esclavo de una espera, de hecho estamos ante una historia en donde todos por protagonistas, incluidos los indígenas, de alguna u otra manera son víctimas de dicho mal, sin embargo el personaje interpretado con pulcritud por parte de Daniel Giménez Cacho también lo es en lo referente a la derivación que se nos plantea de una insatisfacción y frustración tanto sexual como burocrática, una primera hora y media la del film que fluctúa a través de lo más estrictamente existencial para dar paso a continuación a lo que podríamos definir como una experiencia de claros contornos alucinatorios.

La parte final de Zama continua con esa conciencia febril pero desde una óptica que podíamos describir como liberadora o incluso redentora, es en este preciso tramo en donde Martel parece mirar fijamente a un oscuro misticismo que puede recordarnos puntualmente el cine pretérito de Werner Herzog. Si todo el cine de la realizadora argentina ha precisado de una atención especial Zama de alguna manera podría convertirse perfectamente en el paradigma de una supuesta postura que atañe directamente al espectador, un film que posiblemente necesite de más de un visionado para poder ser plenamente consciente de toda la ambigüedad que atesora, en este aspecto es primordial la función de los recursos técnicos utilizados para la ocasión, los fuera de campo o los sonido que al igual que el protagonista, y que llegan a ser sinérgicos con los diálogos lanzados al vacío, no llegamos a saber a ciencia cierta de donde proviene juegan un papel de primordial a la hora de retratar una visión de la prisión interna que alberga cada ser humano, como argumentación de lo más puramente traumático el descifrar Zama no es tarea fácil, en referencia a este tratado Lucrecia Martel no manipula ningún eje, simplemente nos orienta y conduce a una de las experiencias más dolorosas y cautivantes que nos ha proporcionado el cine en estos últimos años.

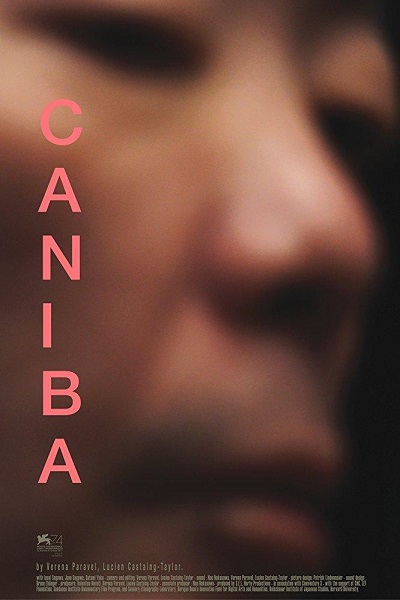

(zoom acentuado al máximo que deriva en un primer plano desenfocado), una observación antropológica que conforme va avanzando se convierte un dual al unirse el hermano llamado Jun, individuo adicto a las autoflagelaciones, tan desviado de lo que entendemos como la cordura como puede estar Sagawa, ambos, masoquista uno y caníbal el otro, ante la total imposibilidad de reinsertarse en la sociedad por razones obvias relatan su psicopatía desde sus inicios hasta día de hoy a modo de crónica del desvío, no hay señales de culpa o arrepentimiento en uno ni vergüenza en el otro y si en la reafirmación y en el detalle, “no hay mayor acto de amor de un individuo que comerse los labios de la persona a la que amas” llega a decir en un momento Sagawa, a partir de ahí aparece el incómodo y la abyección en el espectador ante lo que está presenciando, algo que va en aumento hasta llegar a un final en donde la persona que ha aceptado la inmersión fílmica quiere con todas sus ansias que lo que está presenciando no sea más que una broma de mal gusto, nada más lejos de la realidad y ante esas imágenes desvirtuadas todo lo que encontramos es el horror más real que subyace en la perversión de una, o dos mentes enfermas.

(zoom acentuado al máximo que deriva en un primer plano desenfocado), una observación antropológica que conforme va avanzando se convierte un dual al unirse el hermano llamado Jun, individuo adicto a las autoflagelaciones, tan desviado de lo que entendemos como la cordura como puede estar Sagawa, ambos, masoquista uno y caníbal el otro, ante la total imposibilidad de reinsertarse en la sociedad por razones obvias relatan su psicopatía desde sus inicios hasta día de hoy a modo de crónica del desvío, no hay señales de culpa o arrepentimiento en uno ni vergüenza en el otro y si en la reafirmación y en el detalle, “no hay mayor acto de amor de un individuo que comerse los labios de la persona a la que amas” llega a decir en un momento Sagawa, a partir de ahí aparece el incómodo y la abyección en el espectador ante lo que está presenciando, algo que va en aumento hasta llegar a un final en donde la persona que ha aceptado la inmersión fílmica quiere con todas sus ansias que lo que está presenciando no sea más que una broma de mal gusto, nada más lejos de la realidad y ante esas imágenes desvirtuadas todo lo que encontramos es el horror más real que subyace en la perversión de una, o dos mentes enfermas.

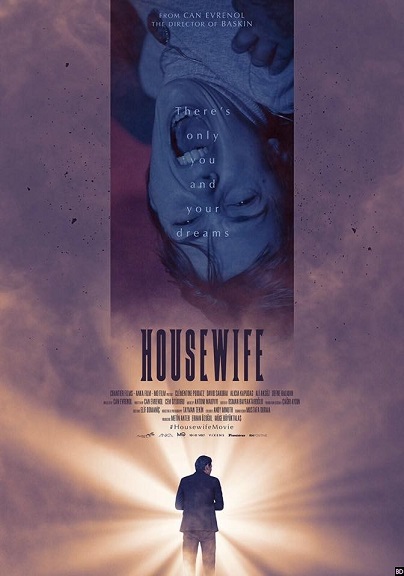

el film empieza siendo claramente referencial (de hecho que un nuevo realizador abocado al fantástico de forma incondicional pueda prescindir de referencias validas no es halagüeño en mi opinión), una atmosfera y música de contornos clásicos que nos remiten claramente al universo de Dario Argento, lejos de indagar en el giallo en ese tramo central, posiblemente el más débil del conjunto ayudado por algunas actuaciones actorales cuanto menos discutibles, Can Evrenol nos introduce en la oscura travesía de la heroína, aquí nuevamente encontramos indicios y ligeros detalles de películas tales como el Rosemary’s Baby de Roman Polanski o la infravalorada The Sentinel de Michael Winner entre otras muchas, de lejos también podemos percibir dentro de este segmento la fragilidad que supone arrastrar un trauma familiar a modo de premonición de lo que finalmente está destinado a suceder, una antesala que dará pie en su parte final al descarnado universo made in Evrenol .

el film empieza siendo claramente referencial (de hecho que un nuevo realizador abocado al fantástico de forma incondicional pueda prescindir de referencias validas no es halagüeño en mi opinión), una atmosfera y música de contornos clásicos que nos remiten claramente al universo de Dario Argento, lejos de indagar en el giallo en ese tramo central, posiblemente el más débil del conjunto ayudado por algunas actuaciones actorales cuanto menos discutibles, Can Evrenol nos introduce en la oscura travesía de la heroína, aquí nuevamente encontramos indicios y ligeros detalles de películas tales como el Rosemary’s Baby de Roman Polanski o la infravalorada The Sentinel de Michael Winner entre otras muchas, de lejos también podemos percibir dentro de este segmento la fragilidad que supone arrastrar un trauma familiar a modo de premonición de lo que finalmente está destinado a suceder, una antesala que dará pie en su parte final al descarnado universo made in Evrenol .

en este sentido la virtud más destacable de un producto tan estimulable como resulta ser Thelma aparte de una puesta en escena en donde encuadres y posición de luz rozan en ocasiones lo suntuoso radica en como conjuga el elemento fantástico a su propia narrativa, ese paso de la adolescencia a la edad adulta nos son planteados en base a poderes psíquicos incontrolados (recurso este que en cualquier producción yanqui poco sutil estarían planteados como meros artilugios al servicio del espectáculo), estos sin embargo nos son expuestos a modo de aplicada metáfora, una especie de despertar sexual y sentimental que deriva en un fenómeno o habilidad incontrolada a modo de ente contestatario frente a tanto a esa implantación de la religión cristiana como a un soterrado pasado de control heteroparental como barrera para la confirmación/liberación personal y de paso como vehículo redentor de las culpas del ayer.

en este sentido la virtud más destacable de un producto tan estimulable como resulta ser Thelma aparte de una puesta en escena en donde encuadres y posición de luz rozan en ocasiones lo suntuoso radica en como conjuga el elemento fantástico a su propia narrativa, ese paso de la adolescencia a la edad adulta nos son planteados en base a poderes psíquicos incontrolados (recurso este que en cualquier producción yanqui poco sutil estarían planteados como meros artilugios al servicio del espectáculo), estos sin embargo nos son expuestos a modo de aplicada metáfora, una especie de despertar sexual y sentimental que deriva en un fenómeno o habilidad incontrolada a modo de ente contestatario frente a tanto a esa implantación de la religión cristiana como a un soterrado pasado de control heteroparental como barrera para la confirmación/liberación personal y de paso como vehículo redentor de las culpas del ayer.

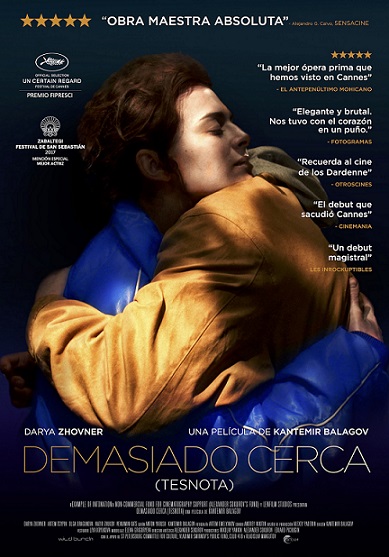

Rodada en un angustioso 4:3 Tesnota como buena radiografía del malestar profundiza desde dentro en lo que podríamos llamar la problemática de las raíces geográficas que irremediablemente en el relato derivan en familiares y personales, nuevamente encontramos similitudes temáticas con otras propuestas autorales provenientes de dicha geografía de este mismo año como son las no menos contundentes Loveless y A Gentle Creature, a través de dicho paralelismo territorial y como relato dual se incide en la libertad e independencia de una emancipación no solamente física sino también mental (extraordinaria interpretación a cargo de Darya Zhovner). Kantemir Bagalov un autor recordemos de tan solo 26 años de edad nos ofrece una de las radiografías más doliente vista en mucho tiempo acerca de la Rusia actual, un territorio que parece estar imposibilitado de desprenderse del eterno conflicto, en este sentido la precisión de un cineasta tan precoz resulta por momentos asombrosa, en la película somos testigos como este no cae en el error de ser partícipe de la intensificación del sufrimiento de los protagonistas, expone pero en ningún momento se adueña o comparte de dicho estado.

Rodada en un angustioso 4:3 Tesnota como buena radiografía del malestar profundiza desde dentro en lo que podríamos llamar la problemática de las raíces geográficas que irremediablemente en el relato derivan en familiares y personales, nuevamente encontramos similitudes temáticas con otras propuestas autorales provenientes de dicha geografía de este mismo año como son las no menos contundentes Loveless y A Gentle Creature, a través de dicho paralelismo territorial y como relato dual se incide en la libertad e independencia de una emancipación no solamente física sino también mental (extraordinaria interpretación a cargo de Darya Zhovner). Kantemir Bagalov un autor recordemos de tan solo 26 años de edad nos ofrece una de las radiografías más doliente vista en mucho tiempo acerca de la Rusia actual, un territorio que parece estar imposibilitado de desprenderse del eterno conflicto, en este sentido la precisión de un cineasta tan precoz resulta por momentos asombrosa, en la película somos testigos como este no cae en el error de ser partícipe de la intensificación del sufrimiento de los protagonistas, expone pero en ningún momento se adueña o comparte de dicho estado.

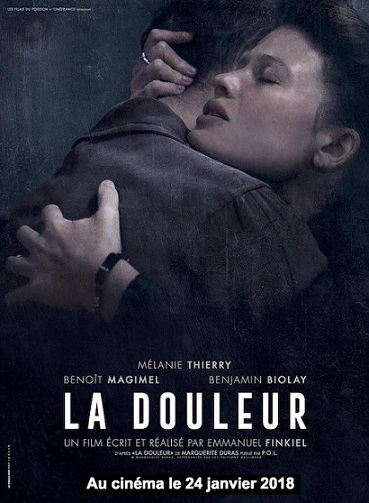

y una segunda bien distinta en donde dicho personaje desaparece, aquí es cuando el director de Nulle part terre promise parece querer intentar por todos los medios equipararse a la novela de una manera algo forzada en base a una serie de dictados reflexivos que intentan profundizar en la lírica de la desesperación de la protagonista, evidentemente ante tal tesitura a Finkiel no le queda otro recurso que dar cabida a la voz en off de una protagonista que está en continuo debate consigo misma, en ocasiones de forma contradictoria con respecto a sus propios sentimientos, en este momento cuando La douleur parece evidenciar sus propias carencias al no poder equiparar ambos soportes, el no tomar distancia en referencia al texto hace que entre en aparición un trazo que parece coquetear con poco disimulo con una textura algo impostada, algo que termina derivando al producto a una especie de academicismo que pese a los esfuerzos de Finkiel no consigue llegar a estar a la altura de un estado mental tan interior y profundo que por momentos parece que tan solo tenga cabida a través de las letras.

y una segunda bien distinta en donde dicho personaje desaparece, aquí es cuando el director de Nulle part terre promise parece querer intentar por todos los medios equipararse a la novela de una manera algo forzada en base a una serie de dictados reflexivos que intentan profundizar en la lírica de la desesperación de la protagonista, evidentemente ante tal tesitura a Finkiel no le queda otro recurso que dar cabida a la voz en off de una protagonista que está en continuo debate consigo misma, en ocasiones de forma contradictoria con respecto a sus propios sentimientos, en este momento cuando La douleur parece evidenciar sus propias carencias al no poder equiparar ambos soportes, el no tomar distancia en referencia al texto hace que entre en aparición un trazo que parece coquetear con poco disimulo con una textura algo impostada, algo que termina derivando al producto a una especie de academicismo que pese a los esfuerzos de Finkiel no consigue llegar a estar a la altura de un estado mental tan interior y profundo que por momentos parece que tan solo tenga cabida a través de las letras.

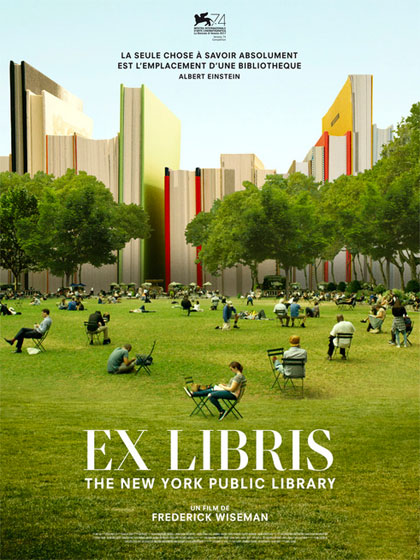

no solo se dedica a la lectura o al mero almacenamiento de libros, a través de sus salas esta búsqueda del saber está representada por vertientes tan distintas pero al final tan hermanadas como puede ser el apartado a la investigación o el potenciar el mero estimulo del arte en lo referente a toda una diversidad de vertientes tales como el activismo cultural, vecinal e incluso político, una institución de origen burgués hoy al servicio comunitario, en lo concerniente a este apartado hay un espacial énfasis en mostrarnos numerosas reuniones administrativas que dictaminan un proceder a tal respecto, un trabajo tan exhaustivo que por momentos resulta agotador en lo concerniente a su intensidad, un énfasis que hace que sus más de tres horas de duración (resumen de 150 horas de grabación) se nos hagan al final algo insuficientes no en contenido y si en simetría.

no solo se dedica a la lectura o al mero almacenamiento de libros, a través de sus salas esta búsqueda del saber está representada por vertientes tan distintas pero al final tan hermanadas como puede ser el apartado a la investigación o el potenciar el mero estimulo del arte en lo referente a toda una diversidad de vertientes tales como el activismo cultural, vecinal e incluso político, una institución de origen burgués hoy al servicio comunitario, en lo concerniente a este apartado hay un espacial énfasis en mostrarnos numerosas reuniones administrativas que dictaminan un proceder a tal respecto, un trabajo tan exhaustivo que por momentos resulta agotador en lo concerniente a su intensidad, un énfasis que hace que sus más de tres horas de duración (resumen de 150 horas de grabación) se nos hagan al final algo insuficientes no en contenido y si en simetría.

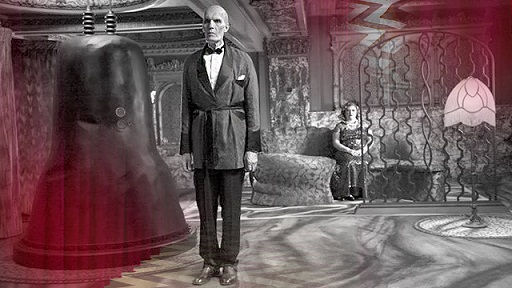

de evidente vulnerabilidad. Lo que empieza como una acertada reflexión moral sobre los límites que implica vivir al borde de la supervivencia más extrema o el significado del poder del uniforme en tiempos de barbarie se trasforma en una historia de como un individuo de poder verse a un lado o en su reverso termina convirtiéndose en el fondo y cuestión del horror que habita en una mente humana expuesta a condiciones limites, la película para más inri se permite el lujo de lanzar matizadas reflexiones al aire tales como la violencia oculta que puede atesorar cada persona en su interior o la alienación a que puede estar sometido el ser humano en según qué condiciones. Al igual que la polaca Beyond Words The Captain se vale astutamente de su artificio estético para evaluar y conceptuar su discurso, especialmente en lo referente a la asfixiante fotografía en blanco y negro de corte clásico a cargo de Florian Ballhaus, un dispositivo perfecto para determinar ese tratado acerca de la paradoja de un fanatismo expuesto en la propia historia a modo de un simbolismo que por momentos bordea con inusitada ecuanimidad el primitivismo de sus personajes.

de evidente vulnerabilidad. Lo que empieza como una acertada reflexión moral sobre los límites que implica vivir al borde de la supervivencia más extrema o el significado del poder del uniforme en tiempos de barbarie se trasforma en una historia de como un individuo de poder verse a un lado o en su reverso termina convirtiéndose en el fondo y cuestión del horror que habita en una mente humana expuesta a condiciones limites, la película para más inri se permite el lujo de lanzar matizadas reflexiones al aire tales como la violencia oculta que puede atesorar cada persona en su interior o la alienación a que puede estar sometido el ser humano en según qué condiciones. Al igual que la polaca Beyond Words The Captain se vale astutamente de su artificio estético para evaluar y conceptuar su discurso, especialmente en lo referente a la asfixiante fotografía en blanco y negro de corte clásico a cargo de Florian Ballhaus, un dispositivo perfecto para determinar ese tratado acerca de la paradoja de un fanatismo expuesto en la propia historia a modo de un simbolismo que por momentos bordea con inusitada ecuanimidad el primitivismo de sus personajes.

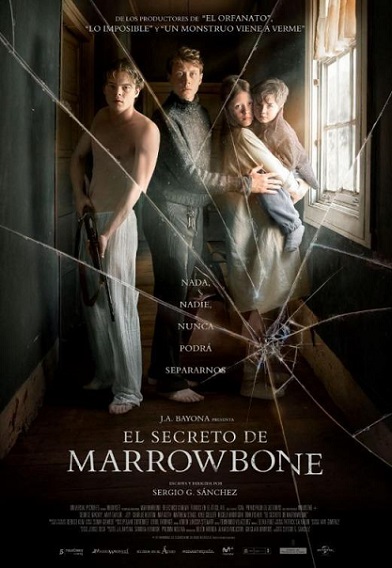

parte de ideas a priori ciertamente interesantes, esa parte inicial que nos remite directamente a la extraordinaria Our Mother’s House de Jack Clayton como relato iniciático y drama familiar aquí ya con claras derivas fantásticas, hay un empaque visual ciertamente potente e incluso una puesta en escena por momentos elegantes, en este sentido es notorio el buen gusto visual por parte de Sergio G. Sánchez, también es agradecido un escenario como es esa América rural atemporal que coquetea en ocasiones con el gótico fantasmal de forma sugerente aunque forzada dada su estructura, pero es en el guion curiosamente en donde se pone de manifiesto todas sus alarmantes carencias por parte de sus autores, ese redoble de tambores narrativo en lo referente a sus últimos quince minutos de metraje le deriva incluso a ser una comedia involuntaria, que un final supuestamente sorpresivo termine derivando en cliché deja en evidencia a sus responsables por mucho que uno intente tener suficiente manga ancha en el asunto, sensación reforzada con trompos marca de la casa como la empalagosa y abusiva música o esa imposible mezcla genérica de lirismo dramático y cine de terror que no termina de adecuarse en ningún momento al relato con naturalidad.

parte de ideas a priori ciertamente interesantes, esa parte inicial que nos remite directamente a la extraordinaria Our Mother’s House de Jack Clayton como relato iniciático y drama familiar aquí ya con claras derivas fantásticas, hay un empaque visual ciertamente potente e incluso una puesta en escena por momentos elegantes, en este sentido es notorio el buen gusto visual por parte de Sergio G. Sánchez, también es agradecido un escenario como es esa América rural atemporal que coquetea en ocasiones con el gótico fantasmal de forma sugerente aunque forzada dada su estructura, pero es en el guion curiosamente en donde se pone de manifiesto todas sus alarmantes carencias por parte de sus autores, ese redoble de tambores narrativo en lo referente a sus últimos quince minutos de metraje le deriva incluso a ser una comedia involuntaria, que un final supuestamente sorpresivo termine derivando en cliché deja en evidencia a sus responsables por mucho que uno intente tener suficiente manga ancha en el asunto, sensación reforzada con trompos marca de la casa como la empalagosa y abusiva música o esa imposible mezcla genérica de lirismo dramático y cine de terror que no termina de adecuarse en ningún momento al relato con naturalidad.

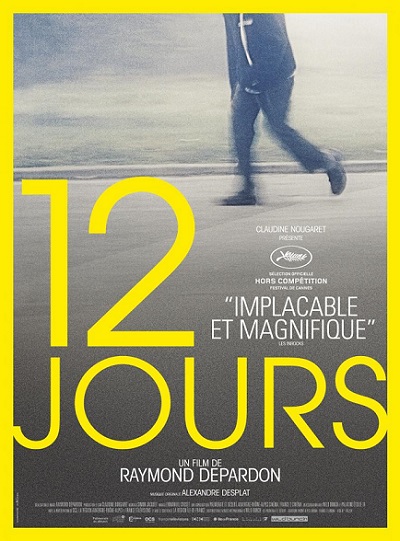

en unas ajenas zonas mentales de naturaleza casi encriptada, en lo referente a esa supuesta confrontación social entre letrado y paciente sí que podríamos encontrar alguna rendija acerca de la supuesta potestad de una clase social más elevada que otra a la hora de determinar o legitimar el destino del paciente, sin embargo este aparente conflicto que daría lugar a una síntesis totalmente diferente de la que nos ocupa queda reducido a la nada prácticamente pues al final y al cabo las decisiones que toma el juez encargado del caso no dan lugar en ningún momento al debate en lo eferente a la sentencia en cuestión, de hecho esos 12 días y posterior vista jurídica no deja de ser una especie deMacGuffin, lo que Raymond Depardon intenta exponer en las imágenes que capta a través de una simple observación es una muy realista y desoladora narrativa de la locura.

en unas ajenas zonas mentales de naturaleza casi encriptada, en lo referente a esa supuesta confrontación social entre letrado y paciente sí que podríamos encontrar alguna rendija acerca de la supuesta potestad de una clase social más elevada que otra a la hora de determinar o legitimar el destino del paciente, sin embargo este aparente conflicto que daría lugar a una síntesis totalmente diferente de la que nos ocupa queda reducido a la nada prácticamente pues al final y al cabo las decisiones que toma el juez encargado del caso no dan lugar en ningún momento al debate en lo eferente a la sentencia en cuestión, de hecho esos 12 días y posterior vista jurídica no deja de ser una especie deMacGuffin, lo que Raymond Depardon intenta exponer en las imágenes que capta a través de una simple observación es una muy realista y desoladora narrativa de la locura.

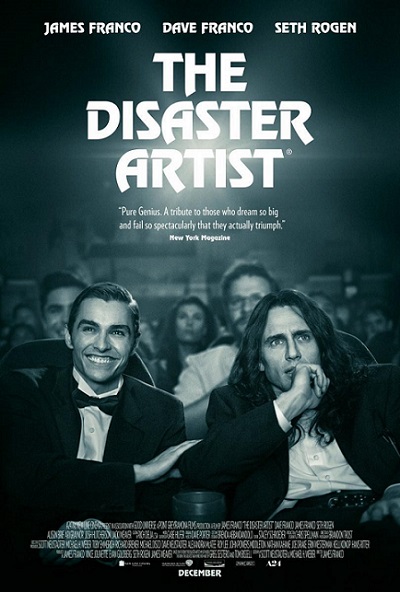

Nunca he sido partidario de ese concepto tan extendido a día de hoy en venerar un cine torpe o llanamente malo hasta revertir su valoración real por mucho que se haga desde un posicionamiento totalmente lúdico y despreocupado, no deja de ser un impostura que obvia cualquier tipo de razonamiento al respecto, solo he visto en una ocasión el The Room de Tommy Wiseau y no la volveré a ver nunca más por razones que para un servidor son muy claras, me interesa y fascina mucho más como me ocurrió con Ed Wood la gestación del cómo y el por qué, en este aspecto como cualquier historia friccionada y acurado making of de The Room que es The Disaster Artist sacia por completo y para bien toda mi posible curiosidad, un retrato en forma de buddy comedy que nos presenta a un personaje y una situación, el guion de Scott Neustadter y Michael H. Weber tiene la virtud de no caer en la parodia ni en la complacencia que podría derivar de la exaltación de una ilusión extrema, tampoco en el cinismo ni la caricaturización burda de un personaje que da razones de sobras para ello.

Nunca he sido partidario de ese concepto tan extendido a día de hoy en venerar un cine torpe o llanamente malo hasta revertir su valoración real por mucho que se haga desde un posicionamiento totalmente lúdico y despreocupado, no deja de ser un impostura que obvia cualquier tipo de razonamiento al respecto, solo he visto en una ocasión el The Room de Tommy Wiseau y no la volveré a ver nunca más por razones que para un servidor son muy claras, me interesa y fascina mucho más como me ocurrió con Ed Wood la gestación del cómo y el por qué, en este aspecto como cualquier historia friccionada y acurado making of de The Room que es The Disaster Artist sacia por completo y para bien toda mi posible curiosidad, un retrato en forma de buddy comedy que nos presenta a un personaje y una situación, el guion de Scott Neustadter y Michael H. Weber tiene la virtud de no caer en la parodia ni en la complacencia que podría derivar de la exaltación de una ilusión extrema, tampoco en el cinismo ni la caricaturización burda de un personaje que da razones de sobras para ello.

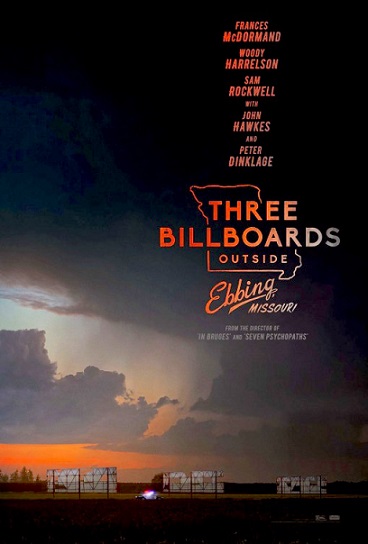

Hay una muy fina línea en el cine de Martin McDonagh que separa lo estrictamente caricaturesco y lo trascendental, entre ambos conceptos genéricos vislumbramos detalles escabrosos que sirven como perfecto pretexto narrativo a la hora de mostrarnos todos los males endémicos que anidan en esa América de trastienda, en este sentido la película es un perfecto ejemplo de todo ello al mismo tiempo que funciona como un divertido y un muy singular estudio de personas y lugares, McDonagh como gran guionista que es otorga infinidad de matices y perspectivas a personajes y situaciones, el tono ingenioso de sus diálogos derivan en condescendientes tipologías preestablecidas que no recuren al discurso y si a las emociones más primarias.

Hay una muy fina línea en el cine de Martin McDonagh que separa lo estrictamente caricaturesco y lo trascendental, entre ambos conceptos genéricos vislumbramos detalles escabrosos que sirven como perfecto pretexto narrativo a la hora de mostrarnos todos los males endémicos que anidan en esa América de trastienda, en este sentido la película es un perfecto ejemplo de todo ello al mismo tiempo que funciona como un divertido y un muy singular estudio de personas y lugares, McDonagh como gran guionista que es otorga infinidad de matices y perspectivas a personajes y situaciones, el tono ingenioso de sus diálogos derivan en condescendientes tipologías preestablecidas que no recuren al discurso y si a las emociones más primarias.

a modo de un teatro de claro calado cotidiano situado en un diminuto pueblo de la costa francesa cerca de Marsella, un lugar que el cabeza de familia ya desaparecido nunca ha abandonado casi a modo de posicionamiento a favor de lo que hoy se puede llegar a considerar por muchos como un desfasamiento en contra la globalización, en este sentido Guediguian pone especial énfasis en señalar a una Europa capitalista y cerrada al exterior, un continente cuyos antiguos y supuestos valores parecen cada vez más frágiles. La villa da pasó al habitual discurso en donde el drama familiar adquiere reminiscencias sobre antiguas heridas afectivas que no parecen estar completamente sanadas, a partir de ahí una narración en donde impera mucho el silencio en lo concerniente a unos diálogos mezclados hábilmente con momentos de tragedias y confrontaciones visualizado y pausado por momentos a través de material de archivo a modo de vídeos caseros familiares como inmejorable vuelta al espacio que compartieron sus protagonistas en su infancia y juventud.

a modo de un teatro de claro calado cotidiano situado en un diminuto pueblo de la costa francesa cerca de Marsella, un lugar que el cabeza de familia ya desaparecido nunca ha abandonado casi a modo de posicionamiento a favor de lo que hoy se puede llegar a considerar por muchos como un desfasamiento en contra la globalización, en este sentido Guediguian pone especial énfasis en señalar a una Europa capitalista y cerrada al exterior, un continente cuyos antiguos y supuestos valores parecen cada vez más frágiles. La villa da pasó al habitual discurso en donde el drama familiar adquiere reminiscencias sobre antiguas heridas afectivas que no parecen estar completamente sanadas, a partir de ahí una narración en donde impera mucho el silencio en lo concerniente a unos diálogos mezclados hábilmente con momentos de tragedias y confrontaciones visualizado y pausado por momentos a través de material de archivo a modo de vídeos caseros familiares como inmejorable vuelta al espacio que compartieron sus protagonistas en su infancia y juventud.

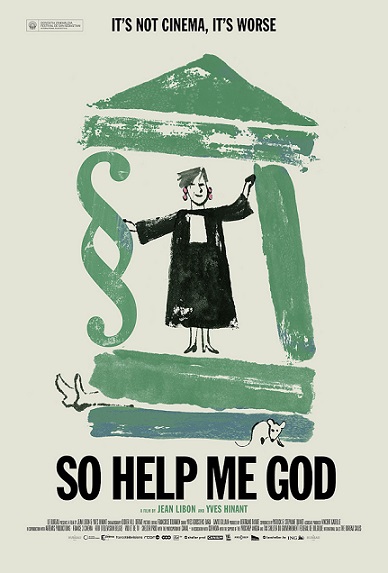

aquí habría que detenerse y preguntarnos si realmente no estamos asistiendo a una interpretación como tal por parte de tan peculiar personaje (provisto de un ego realmente grande dicho sea de paso), hay un énfasis muy evidente por parte de la letrada en subrayar en todo momento su perfil irónico y su supuesta libertad de expresión especialmente en situaciones digámosla de una naturaleza complicada, hay una mirada por encima del hombro de los demás interlocutores que no se molesta en disimilar en ningún momento, en este aspecto parece claro que los realizadores toman la determinación de seguirle el juego hasta las últimas consecuencias aplicando estilemas de tono crudo muy cuestionables en lo referente a sus formulismos ¿entre otras cosas por ejemplo era realmente necesario el ofrecer explícitos planos de la exhumación de un cadáver relativamente reciente para ser testigos de la incorreción política de la señora en sus comentarios en la que posiblemente fue la escena más desagradable vista durante todo el festival?.

aquí habría que detenerse y preguntarnos si realmente no estamos asistiendo a una interpretación como tal por parte de tan peculiar personaje (provisto de un ego realmente grande dicho sea de paso), hay un énfasis muy evidente por parte de la letrada en subrayar en todo momento su perfil irónico y su supuesta libertad de expresión especialmente en situaciones digámosla de una naturaleza complicada, hay una mirada por encima del hombro de los demás interlocutores que no se molesta en disimilar en ningún momento, en este aspecto parece claro que los realizadores toman la determinación de seguirle el juego hasta las últimas consecuencias aplicando estilemas de tono crudo muy cuestionables en lo referente a sus formulismos ¿entre otras cosas por ejemplo era realmente necesario el ofrecer explícitos planos de la exhumación de un cadáver relativamente reciente para ser testigos de la incorreción política de la señora en sus comentarios en la que posiblemente fue la escena más desagradable vista durante todo el festival?.

con infinidad de referencias culturales en su haber y provisto de una realización depurada y muy sencilla en donde prima por encima de cualquier otro estilema artístico la dirección de actores (extraordinaria interpretación a cargo de Timothée Chalamet), todo ello expuesto a través de una máxima sencillez narrativa que se invierte por momentos en un depurado ejercicio de estilo que aborda cuestiones tan trascendentales que van mucho más lejos de lo que es una simple representación de unas primeras relaciones amorosas entre dos individuos contextualizada aquí en un relato que está en una continua búsqueda de los sentimientos y la vulnerabilidad de sus protagonistas.

con infinidad de referencias culturales en su haber y provisto de una realización depurada y muy sencilla en donde prima por encima de cualquier otro estilema artístico la dirección de actores (extraordinaria interpretación a cargo de Timothée Chalamet), todo ello expuesto a través de una máxima sencillez narrativa que se invierte por momentos en un depurado ejercicio de estilo que aborda cuestiones tan trascendentales que van mucho más lejos de lo que es una simple representación de unas primeras relaciones amorosas entre dos individuos contextualizada aquí en un relato que está en una continua búsqueda de los sentimientos y la vulnerabilidad de sus protagonistas.

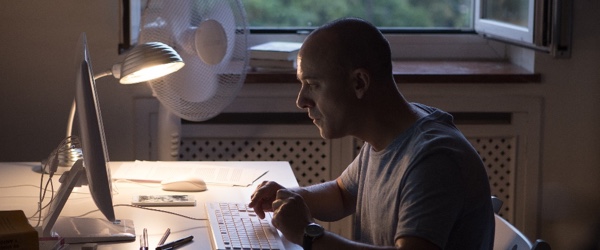

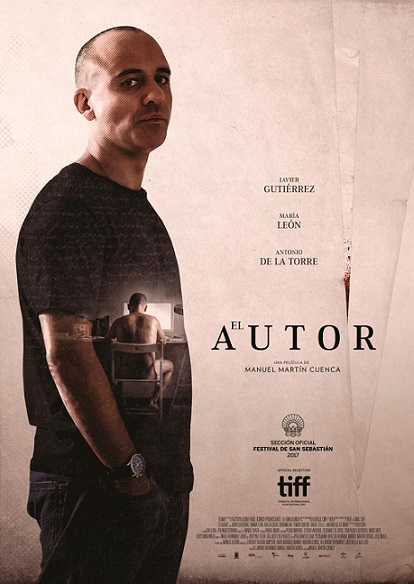

El autor consigue un registro ciertamente extraordinario. En El autor encontramos a un personaje que lejos de empatizar llega a inquietar algo que deriva al film en un producto vocacionalmente incómodo, ubicado en un escenario aséptico y vacío, tanto como la mente del protagonista, alguien que en cierta manera se muere por poder escribir, un ser frustrado y engañado que ante su evidente imposibilidad a la hora de crear por carecer de talento, ante tal tesitura decide manipular todo lo que le rodea para que su ficción sea lo suficientemente subjetiva a la hora de convertirla en materia literaria, los personajes del inmueble donde se aloja serán de alguna manera sus cobayas, una pareja de inmigrantes cuya bondad se difumina por la necesidad, una portera surrealista de claro cariz Berlangiano, un viejo solitario fascista que no atiende a ningún tipo de creencias serán las piezas de ajedrez de la narrativa que crea el protagonista.

El autor consigue un registro ciertamente extraordinario. En El autor encontramos a un personaje que lejos de empatizar llega a inquietar algo que deriva al film en un producto vocacionalmente incómodo, ubicado en un escenario aséptico y vacío, tanto como la mente del protagonista, alguien que en cierta manera se muere por poder escribir, un ser frustrado y engañado que ante su evidente imposibilidad a la hora de crear por carecer de talento, ante tal tesitura decide manipular todo lo que le rodea para que su ficción sea lo suficientemente subjetiva a la hora de convertirla en materia literaria, los personajes del inmueble donde se aloja serán de alguna manera sus cobayas, una pareja de inmigrantes cuya bondad se difumina por la necesidad, una portera surrealista de claro cariz Berlangiano, un viejo solitario fascista que no atiende a ningún tipo de creencias serán las piezas de ajedrez de la narrativa que crea el protagonista.

al completo servicio en la forma de retratar la angustia de un ser torturado cuyas heridas no tienen ni parecen tener ningún viso de cicatrizar, poco importa en la película las motivaciones y derivas que puedan tener los villanos o víctimas ocasionales que deambulan por la trama, lo que importa y prima en esencia es el retrato de un alma torturada en exceso y sobre todo en como contarlo (hay una indagación en el pasado del protagonista a través de diversos flashes temporales en donde más que mostrar se sugiere la raíz de dicha deriva mental), en este aspecto la interpretación de un omnipresente y notable Joaquin Phoenix resulta clave para que todo parezca tener un sentido, como también lo son también las aportaciones técnicas a dicho posicionamiento estético, la fotografía a cargo de Tom Townend y la invasiva música de componente de Radiohead Jonny Greenwood. De alguna manera la violencia que expone Lynne Ramsay en You Were Never Really Here es explicita sin llegar a serlo, o al menos como se entiende en la mayoría de producciones norteamericanas que abordan dicha temática, digamos que de alguna manera trasgrede formulismos narrativos a la hora de aplicar un trazo elíptico a la historia.

al completo servicio en la forma de retratar la angustia de un ser torturado cuyas heridas no tienen ni parecen tener ningún viso de cicatrizar, poco importa en la película las motivaciones y derivas que puedan tener los villanos o víctimas ocasionales que deambulan por la trama, lo que importa y prima en esencia es el retrato de un alma torturada en exceso y sobre todo en como contarlo (hay una indagación en el pasado del protagonista a través de diversos flashes temporales en donde más que mostrar se sugiere la raíz de dicha deriva mental), en este aspecto la interpretación de un omnipresente y notable Joaquin Phoenix resulta clave para que todo parezca tener un sentido, como también lo son también las aportaciones técnicas a dicho posicionamiento estético, la fotografía a cargo de Tom Townend y la invasiva música de componente de Radiohead Jonny Greenwood. De alguna manera la violencia que expone Lynne Ramsay en You Were Never Really Here es explicita sin llegar a serlo, o al menos como se entiende en la mayoría de producciones norteamericanas que abordan dicha temática, digamos que de alguna manera trasgrede formulismos narrativos a la hora de aplicar un trazo elíptico a la historia.

el film se apoya en el manierismo y el abuso de la elipsis de una forma abrupta, hay tal énfasis en este tipo de formalismos que la argumentación termina siendo incluso algo predecible, o sea se anula la supuesta principal baza del producto en cuestión, no se trata de poner en riego la credibilidad de la historia en base a su más que evidente tono histriónico y rocambolesco sino más bien en el poco sutil énfasis que se hace del dispositivo formal, no hay mejor ejemplo de todo ello que la imagen con que comienza el film, en ella somos testigos de cómo el exterior de la vagina de la protagonista termina confundirse o mutando en su ojo lloroso, en cierta manera toda la película podría sustentarse en dicha escena, lo curioso del caso es que la premisa de la que parte y se desarrolla L’amant doublé es ciertamente interesante, diócesis acerca de una tara emocional en donde la dualidad interior a modo de gemelo parásito queda reflejada en modo obsesivo hacia el exterior, lástima que ese juego situado entre realidad e ilusión termine yéndose al lastre a causa de ese exceso de manierismo formal arriba comentado, algo que la deriva a una especie de desvarió o delirio narrativo de naturaleza muy poco sutil.

el film se apoya en el manierismo y el abuso de la elipsis de una forma abrupta, hay tal énfasis en este tipo de formalismos que la argumentación termina siendo incluso algo predecible, o sea se anula la supuesta principal baza del producto en cuestión, no se trata de poner en riego la credibilidad de la historia en base a su más que evidente tono histriónico y rocambolesco sino más bien en el poco sutil énfasis que se hace del dispositivo formal, no hay mejor ejemplo de todo ello que la imagen con que comienza el film, en ella somos testigos de cómo el exterior de la vagina de la protagonista termina confundirse o mutando en su ojo lloroso, en cierta manera toda la película podría sustentarse en dicha escena, lo curioso del caso es que la premisa de la que parte y se desarrolla L’amant doublé es ciertamente interesante, diócesis acerca de una tara emocional en donde la dualidad interior a modo de gemelo parásito queda reflejada en modo obsesivo hacia el exterior, lástima que ese juego situado entre realidad e ilusión termine yéndose al lastre a causa de ese exceso de manierismo formal arriba comentado, algo que la deriva a una especie de desvarió o delirio narrativo de naturaleza muy poco sutil.

film de unas características plenamente góticas como muchos se han apresurado a decir de ella, como ejemplo de un cine actual el termino gótico sí que lo era como tal en la reciente y vilipendiada de manera algo injusta según mi opinión el Crimson Peak de Guillermo del Toro, por el contrario si podríamos llegar a aseverar que The Limehouse Golem si logra representar en base a una buena utilización de sombras y escenarios una ajustada recreación de una ciudad de naturaleza blasfema y libertina potenciada aquí a través de un amplio y por momentos acertado uso del plano interior, algo que le otorga al relato una cierta teatralidad que en un principio puede ayudar a conceptuar los referentes de los que parte la historia.

film de unas características plenamente góticas como muchos se han apresurado a decir de ella, como ejemplo de un cine actual el termino gótico sí que lo era como tal en la reciente y vilipendiada de manera algo injusta según mi opinión el Crimson Peak de Guillermo del Toro, por el contrario si podríamos llegar a aseverar que The Limehouse Golem si logra representar en base a una buena utilización de sombras y escenarios una ajustada recreación de una ciudad de naturaleza blasfema y libertina potenciada aquí a través de un amplio y por momentos acertado uso del plano interior, algo que le otorga al relato una cierta teatralidad que en un principio puede ayudar a conceptuar los referentes de los que parte la historia.

uno tiene la impresión viendo L’Odyssée de que aunque se intenta alejar en algo del retrato de características amables en ningún momento se consigue profundizar adecuadamente en lo referente al personaje como tal, Jerôme Salle en su trabajo más ambicioso hasta la fecha intenta por todos los medios equilibrar el retrato del legendario explorador partiendo como eje principal de su visión desde el ángulo visto a través de la familia y de su tensa evolución, también indaga en el retrato del hombre de negocios, su defensa del medio ambiente o su algo complicada y disoluta vida sentimental, aunque posiblemente sea esa relación con su hijo Philippe en donde vemos más claramente un intento de abordar un discurso que pueda resultar coherente o al menos interesante, una relación marcada por dos visiones que en el film se nos muestra como completamente antagónicas y que perfectamente podrían servir a modo de clara metáfora del cambio que debe producirse en la mirada de la sociedad con respecto a la conservación y mejora del medio ambiente, lástima que prácticamente todo lo demás que vemos en L’Odyssée deambule a través de una muy manifiesta falta de una personalidad propia.

uno tiene la impresión viendo L’Odyssée de que aunque se intenta alejar en algo del retrato de características amables en ningún momento se consigue profundizar adecuadamente en lo referente al personaje como tal, Jerôme Salle en su trabajo más ambicioso hasta la fecha intenta por todos los medios equilibrar el retrato del legendario explorador partiendo como eje principal de su visión desde el ángulo visto a través de la familia y de su tensa evolución, también indaga en el retrato del hombre de negocios, su defensa del medio ambiente o su algo complicada y disoluta vida sentimental, aunque posiblemente sea esa relación con su hijo Philippe en donde vemos más claramente un intento de abordar un discurso que pueda resultar coherente o al menos interesante, una relación marcada por dos visiones que en el film se nos muestra como completamente antagónicas y que perfectamente podrían servir a modo de clara metáfora del cambio que debe producirse en la mirada de la sociedad con respecto a la conservación y mejora del medio ambiente, lástima que prácticamente todo lo demás que vemos en L’Odyssée deambule a través de una muy manifiesta falta de una personalidad propia.

la revista Mundo Oculto o ese imaginario televisivo que siempre está presente en generaciones pasadas entre otras varias disquisiciones, mimbres que logra enarbolecer ciertos referentes de una época muy concreta, algo que ayuda a crear un escenario plenamente reconocible ubicado en un país que culturalmente siempre ha sido muy susceptible a todo lo que rodea a lo sobrenatural. Paco Plaza consiente de cuál es su principal objetivo se toma su tiempo a la hora de presentarnos a unos personajes situados dentro de un determinado contexto y lugar, todo circula alrededor de Verónica (una ceñida Sandra Escacena), una joven adolecente que tiene que lidiar con la reciente desaparición de la figura paterna, hacerse cargo en el día a día de sus tres hermanos menores, un personaje al que se le otorga un sutil matiz consistente en esa supuesta trasformación física que precede a la adolescencia, ofreciéndonos una curiosa y muy interesante reflexión acerca del miedo a crecer, todo ello ofrecido a través de una narrativa de ritmo algo irregular pero dotada de una estructura muy propia en donde se consigue prevalecer la tensión al susto, pues en definitiva la historia que se nos cuenta nos inquieta básicamente y no precisamente a través de su halo sobrenatural.

la revista Mundo Oculto o ese imaginario televisivo que siempre está presente en generaciones pasadas entre otras varias disquisiciones, mimbres que logra enarbolecer ciertos referentes de una época muy concreta, algo que ayuda a crear un escenario plenamente reconocible ubicado en un país que culturalmente siempre ha sido muy susceptible a todo lo que rodea a lo sobrenatural. Paco Plaza consiente de cuál es su principal objetivo se toma su tiempo a la hora de presentarnos a unos personajes situados dentro de un determinado contexto y lugar, todo circula alrededor de Verónica (una ceñida Sandra Escacena), una joven adolecente que tiene que lidiar con la reciente desaparición de la figura paterna, hacerse cargo en el día a día de sus tres hermanos menores, un personaje al que se le otorga un sutil matiz consistente en esa supuesta trasformación física que precede a la adolescencia, ofreciéndonos una curiosa y muy interesante reflexión acerca del miedo a crecer, todo ello ofrecido a través de una narrativa de ritmo algo irregular pero dotada de una estructura muy propia en donde se consigue prevalecer la tensión al susto, pues en definitiva la historia que se nos cuenta nos inquieta básicamente y no precisamente a través de su halo sobrenatural.

Si hace bien poco hablábamos de como la notable Verónica de Paco Plazo tenia entre otras muchas virtudes la de hacer un honesto ejercicio de memoria nostálgica, una visión de lugares y comportamientos muy comunes y reconocibles de los noventa, Pablo Berger aplica como ya hiciera en Torremolinos 73 dicho desarrollo referencial, nos abre una apertura a un universo que ya conocemos, no solo se trata de reproducir canciones de naturaleza sintomática como puede ser los pajaritos de María Jesús y su Acordeón o El Baile Del Gorila de Melody, son los detalles, las situaciones y las múltiples sugerencias lo que le da un empaque sostenible a la intención de presentarnos un ecosistema propio y plenamente reconocible, en este aspecto podríamos decir que Berger es mucho más aplicado que por ejemplo Álex de la Iglesia, otro director que suele transitar dichas premisas con bastante frecuencia.

Si hace bien poco hablábamos de como la notable Verónica de Paco Plazo tenia entre otras muchas virtudes la de hacer un honesto ejercicio de memoria nostálgica, una visión de lugares y comportamientos muy comunes y reconocibles de los noventa, Pablo Berger aplica como ya hiciera en Torremolinos 73 dicho desarrollo referencial, nos abre una apertura a un universo que ya conocemos, no solo se trata de reproducir canciones de naturaleza sintomática como puede ser los pajaritos de María Jesús y su Acordeón o El Baile Del Gorila de Melody, son los detalles, las situaciones y las múltiples sugerencias lo que le da un empaque sostenible a la intención de presentarnos un ecosistema propio y plenamente reconocible, en este aspecto podríamos decir que Berger es mucho más aplicado que por ejemplo Álex de la Iglesia, otro director que suele transitar dichas premisas con bastante frecuencia.

El film desprende desde el primer minuto una clara sensación de deja vu en lo referente a la escueta historia que vamos a presenciar, la presentación de personajes y escenarios por parte de Damien Power hace que enseguida podamos adivinar lo que vendrá a continuación, sin embargo lo que en parte salva la propuesta es la manera en que esta dosificado el relato, hay un intento por parte del director en dignificar los consabidos clichés en que se suele sustentar este tipo de películas, aunque el destino termine siendo el mismo su recorrido se nos presenta como al menos algo peculiar en lo referente a su estructura. Damien Power consiente que con los arquetipos propios de la historia puede que no sean suficientes para llamar la atención del espectador tira de una narración partida en dos, el presente y el flash-back, futuras y pasadas victimas que terminan confluyendo en el clímax final, en este sentido Killing Ground es modesta en sus propósitos pero extremadamente efectiva en lo referente a sus propósitos, de echo la película no deja de ser un perfecto ejemplo de cómo esquivar continuos trompos muy característicos dentro del survival horror ya sea a un nivel narrativo de relato no lineal o con alguna solución ingeniosa en lo referente a lo que es su puesta en escena, especialmente en lo referente a un esmerado uso del travelling con steadycam.

El film desprende desde el primer minuto una clara sensación de deja vu en lo referente a la escueta historia que vamos a presenciar, la presentación de personajes y escenarios por parte de Damien Power hace que enseguida podamos adivinar lo que vendrá a continuación, sin embargo lo que en parte salva la propuesta es la manera en que esta dosificado el relato, hay un intento por parte del director en dignificar los consabidos clichés en que se suele sustentar este tipo de películas, aunque el destino termine siendo el mismo su recorrido se nos presenta como al menos algo peculiar en lo referente a su estructura. Damien Power consiente que con los arquetipos propios de la historia puede que no sean suficientes para llamar la atención del espectador tira de una narración partida en dos, el presente y el flash-back, futuras y pasadas victimas que terminan confluyendo en el clímax final, en este sentido Killing Ground es modesta en sus propósitos pero extremadamente efectiva en lo referente a sus propósitos, de echo la película no deja de ser un perfecto ejemplo de cómo esquivar continuos trompos muy característicos dentro del survival horror ya sea a un nivel narrativo de relato no lineal o con alguna solución ingeniosa en lo referente a lo que es su puesta en escena, especialmente en lo referente a un esmerado uso del travelling con steadycam.

Gabe Klinger no solo utiliza un puzle narrativo a través de diferentes puntos de vista sino que también lo hace a un nivel meramente formal intercalando diferentes formatos cinematográficos como Súper 8, 16 mm y 35 mm, Porto se mueve a través de la melancolía, de la instantánea de un recuerdo, el film no deja de ser una oda a la fugacidad, a la memoria de un amor o lo que entienden por tal termino sus protagonistas, un film en donde su escenario cobra una presencia omnipresente en lo referente al relato, Oporto, un conclave territorial portuario de naturaleza húmeda que potenciado por la tenue fotografía a cargo de Wyatt Garfield se erige casi como un personaje más de la historia, elemento escénico este que deviene como una parcial e inequívoca señal de como la película por momentos da la impresión de transitar peligrosamente más a través de la formas que del fondo del relato en cuestión, Gabe Klinger nos vine a contar que el amor es la única materia tangible que ensambla diferentes tiempos perceptivos, no expuestos de una manera convencional o racional y mucho menos precisos y por lo tanto no perfectos en lo relativo a lo que es su cometido, la película nos habla de ello poniendo especial énfasis en la mística de las relaciones sentimentales, un acto que enerva algo tan sumamente etéreo e impalpable como es la diapositiva de un recuerdo cualquiera que por momentos se pierde, en este aspecto lo melancólico se rigüe como elemento de inusitada importancia en la narración, artilugios formales aparte como la muy presente y evocadora música de jazz que así lo atestigua.

Gabe Klinger no solo utiliza un puzle narrativo a través de diferentes puntos de vista sino que también lo hace a un nivel meramente formal intercalando diferentes formatos cinematográficos como Súper 8, 16 mm y 35 mm, Porto se mueve a través de la melancolía, de la instantánea de un recuerdo, el film no deja de ser una oda a la fugacidad, a la memoria de un amor o lo que entienden por tal termino sus protagonistas, un film en donde su escenario cobra una presencia omnipresente en lo referente al relato, Oporto, un conclave territorial portuario de naturaleza húmeda que potenciado por la tenue fotografía a cargo de Wyatt Garfield se erige casi como un personaje más de la historia, elemento escénico este que deviene como una parcial e inequívoca señal de como la película por momentos da la impresión de transitar peligrosamente más a través de la formas que del fondo del relato en cuestión, Gabe Klinger nos vine a contar que el amor es la única materia tangible que ensambla diferentes tiempos perceptivos, no expuestos de una manera convencional o racional y mucho menos precisos y por lo tanto no perfectos en lo relativo a lo que es su cometido, la película nos habla de ello poniendo especial énfasis en la mística de las relaciones sentimentales, un acto que enerva algo tan sumamente etéreo e impalpable como es la diapositiva de un recuerdo cualquiera que por momentos se pierde, en este aspecto lo melancólico se rigüe como elemento de inusitada importancia en la narración, artilugios formales aparte como la muy presente y evocadora música de jazz que así lo atestigua.

no hay mucha información acerca del detonante, lo que importa es la insinuación de que algo va mal, apoyada por una sugerente banda sonora de Brian McOmber y una solvente fotografía a cargo de Drew Daniels se logra confluir logrados momentos de puesta en escena, la buena mano de Trey Edward Shults a la hora de construir tensión a través de la cámara es bien notoria, sin embargo It Comes at Night en cierta manera prescinde de una narrativa como tal, guion y diálogos cobran una importancia muy relativa, evidentemente es una apuesta muy arriesgada que termina derivando en un resultado algo irregular, la sensación de estar ante un mero esbozo o exposición de complicado desarrollo narrativo está muy presente, la solidaridad o la desconfianza de unos personajes ubicados en un escenario y circunstancias limites está bien expuesta pero mal resuelta, de hecho podríamos aseverar que no hay una resolución, pese a un claro posicionamiento de huir de lo que entendemos como terror moderno tampoco ayuda el ver como por momentos se recurre y en parte se abusa de ciertas resoluciones oníricas bastante trilladas dentro del género fantástico, no deja de ser un conflicto de intereses que deriva en una cierta irregularidad, en como una película que se postula como personal caiga en el error de recurrir en ocasiones en lo manido.

no hay mucha información acerca del detonante, lo que importa es la insinuación de que algo va mal, apoyada por una sugerente banda sonora de Brian McOmber y una solvente fotografía a cargo de Drew Daniels se logra confluir logrados momentos de puesta en escena, la buena mano de Trey Edward Shults a la hora de construir tensión a través de la cámara es bien notoria, sin embargo It Comes at Night en cierta manera prescinde de una narrativa como tal, guion y diálogos cobran una importancia muy relativa, evidentemente es una apuesta muy arriesgada que termina derivando en un resultado algo irregular, la sensación de estar ante un mero esbozo o exposición de complicado desarrollo narrativo está muy presente, la solidaridad o la desconfianza de unos personajes ubicados en un escenario y circunstancias limites está bien expuesta pero mal resuelta, de hecho podríamos aseverar que no hay una resolución, pese a un claro posicionamiento de huir de lo que entendemos como terror moderno tampoco ayuda el ver como por momentos se recurre y en parte se abusa de ciertas resoluciones oníricas bastante trilladas dentro del género fantástico, no deja de ser un conflicto de intereses que deriva en una cierta irregularidad, en como una película que se postula como personal caiga en el error de recurrir en ocasiones en lo manido.

Tomasz Wasilewski para bien tiene el acierto de no poner en la historia el énfasis en el tratado político, ya muy utilizado en este tipo de películas, simplemente lo utiliza como una figura omnipresente y en cierta manera percutora de lo que será la acción propiamente dicha, un apartado escénico este que cobra fuelle a través de la fotografía a cargo de Oleg Mutu, habitual apéndice del cine de Cristian Mungiu que aquí otorga al film una tonalidad grisácea que casa casi a la perfección con un estado de ánimo que se erige como casi un leitmotiv más de toda la acción de la que somos testigos.

Tomasz Wasilewski para bien tiene el acierto de no poner en la historia el énfasis en el tratado político, ya muy utilizado en este tipo de películas, simplemente lo utiliza como una figura omnipresente y en cierta manera percutora de lo que será la acción propiamente dicha, un apartado escénico este que cobra fuelle a través de la fotografía a cargo de Oleg Mutu, habitual apéndice del cine de Cristian Mungiu que aquí otorga al film una tonalidad grisácea que casa casi a la perfección con un estado de ánimo que se erige como casi un leitmotiv más de toda la acción de la que somos testigos.

pues Guillaume Nicloux nunca anida lo explícito, la soledad convive de forma inherente con el protagonista, un final de trayecto que parece servir de la misma manera a modo de expiación y en parte culpa expuesta aquí en función de una clara analogía personal , un trayecto este escenificado a través de la oscuridad de un bosque de contornos y tonos ciertamente hostiles, en donde realidad y sobre todo ensoñación transitan a través de una delgada línea que las delimita de una forma muy difusa, todo ello expuesto mediante un muy definido estilo de tono experimental, Guillaume Nicloux lanza sin ningún intento de sobre aviso diversas alegorías al espectador, de el en parte depende el intentar desgranarlas o interpretarlas tras su más que sugerente visionado.

pues Guillaume Nicloux nunca anida lo explícito, la soledad convive de forma inherente con el protagonista, un final de trayecto que parece servir de la misma manera a modo de expiación y en parte culpa expuesta aquí en función de una clara analogía personal , un trayecto este escenificado a través de la oscuridad de un bosque de contornos y tonos ciertamente hostiles, en donde realidad y sobre todo ensoñación transitan a través de una delgada línea que las delimita de una forma muy difusa, todo ello expuesto mediante un muy definido estilo de tono experimental, Guillaume Nicloux lanza sin ningún intento de sobre aviso diversas alegorías al espectador, de el en parte depende el intentar desgranarlas o interpretarlas tras su más que sugerente visionado.

James Gunn en su guion se limita a dar rienda a arquetipos genéricos sin ningún atisbo de desarrollo que se salga de una tangente ya vista en demasiadas ocasiones, quien espere ver en el film de Greg McLean signos de metáfora o sátira en lo referente a su historia saldrá decepcionado pues estamos ante un simple corta y pega ligeramente entretenido que no va más allá de eso, un juego ya manoseado en demasiadas ocasiones dentro del género fantástico contemporáneo. Para más inri McLean (aquí muy lejos y sin los inmejorables atisbos identificativos que nos obsequió con su magnífica opera prima Wolf Creek) tira de piloto automático en lo concerniente personajes y situaciones, cualquier espectador que este versado un poco en la materia ira siempre un paso por delante de la narrativa que nos es presentada, los dilemas morales ante una situación como la que tienen que sobrellevar los protagonistas queda reducido a un mínimo desarrollo y expresión, en vez de eso James Gunn y Greg McLean recurren al fácil recurso de lo explicito para resolver situaciones y subtramas, una reiteración de primeros planos de cabezas destrozadas que harán las delicias con el consiguiente entusiasmo del fan que suele visitar con frecuencia y vitorear este tipo de escenas certámenes especializados, poco más de esta simple ecuación encontraremos en el film.

James Gunn en su guion se limita a dar rienda a arquetipos genéricos sin ningún atisbo de desarrollo que se salga de una tangente ya vista en demasiadas ocasiones, quien espere ver en el film de Greg McLean signos de metáfora o sátira en lo referente a su historia saldrá decepcionado pues estamos ante un simple corta y pega ligeramente entretenido que no va más allá de eso, un juego ya manoseado en demasiadas ocasiones dentro del género fantástico contemporáneo. Para más inri McLean (aquí muy lejos y sin los inmejorables atisbos identificativos que nos obsequió con su magnífica opera prima Wolf Creek) tira de piloto automático en lo concerniente personajes y situaciones, cualquier espectador que este versado un poco en la materia ira siempre un paso por delante de la narrativa que nos es presentada, los dilemas morales ante una situación como la que tienen que sobrellevar los protagonistas queda reducido a un mínimo desarrollo y expresión, en vez de eso James Gunn y Greg McLean recurren al fácil recurso de lo explicito para resolver situaciones y subtramas, una reiteración de primeros planos de cabezas destrozadas que harán las delicias con el consiguiente entusiasmo del fan que suele visitar con frecuencia y vitorear este tipo de escenas certámenes especializados, poco más de esta simple ecuación encontraremos en el film.

es algo esporádica (de echo solo visible en una única escena de acción que funciona a la perfección como no podía ser de otra manera a modo de coreografía, un plano secuencia bien apoyado por la tecnología digital de cerca de cinco minutos de duración filmado de forma majestuosa y deviniendo a modo de quintaesencia de lo que podríamos denominar como la plena suspensión de la acción) todo ello adornado con un peculiar y esporádico tono de tragicomedia al mismo tiempo que una curiosa tesis argumental acerca de la fragilidad de la ética en los actos que han de acometer los personajes principales, corrientes narrativas expuestas de forma algo irregular que impregna todo un relato hecho con oficio, una mixtura de géneros que nuevamente pone de manifiesto una de las máximas de su autor, el hacer siempre una arriesgada apuesta por la originalidad con respecto a lo que son sus propuestas aun a riesgo de bordear en alguna que otra ocasión un cierto absurdo en lo concerniente a sus tramas.

es algo esporádica (de echo solo visible en una única escena de acción que funciona a la perfección como no podía ser de otra manera a modo de coreografía, un plano secuencia bien apoyado por la tecnología digital de cerca de cinco minutos de duración filmado de forma majestuosa y deviniendo a modo de quintaesencia de lo que podríamos denominar como la plena suspensión de la acción) todo ello adornado con un peculiar y esporádico tono de tragicomedia al mismo tiempo que una curiosa tesis argumental acerca de la fragilidad de la ética en los actos que han de acometer los personajes principales, corrientes narrativas expuestas de forma algo irregular que impregna todo un relato hecho con oficio, una mixtura de géneros que nuevamente pone de manifiesto una de las máximas de su autor, el hacer siempre una arriesgada apuesta por la originalidad con respecto a lo que son sus propuestas aun a riesgo de bordear en alguna que otra ocasión un cierto absurdo en lo concerniente a sus tramas.

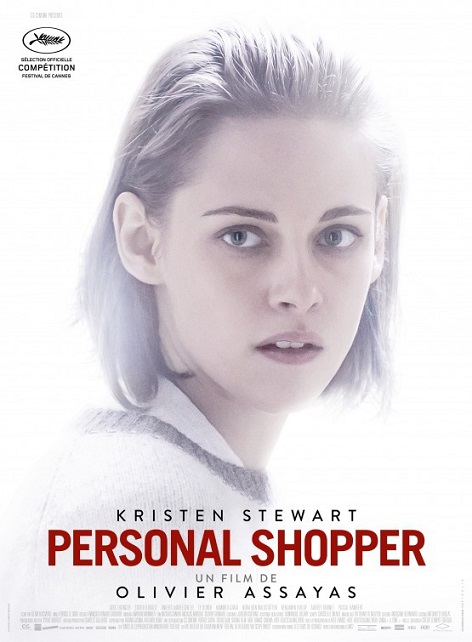

un posicionamiento que como tal no nos termina por ofrecer un producto perfecto, más bien irregular sería un término más apropiado, en este aspecto resulta muy evidente el conflicto existente en como el discurso racional que nos quiere hacer llegar Assayas choca de frente con el elemento puramente fantástico del relato, algo que quedan en un segundo plano ante la incuestionable valentía de la propuesta, posiblemente estemos ante una de las películas que mejor reflejen el medio cinematográfico como mero instrumento exploratorio del que parten sus personajes (extraordinaria labor interpretativa por parte de Kristen Stewart que al igual que su compañero de reparto en la saga Twilight Robert Pattinson han sabido revertir sus carreras en base a su innegable talento).

un posicionamiento que como tal no nos termina por ofrecer un producto perfecto, más bien irregular sería un término más apropiado, en este aspecto resulta muy evidente el conflicto existente en como el discurso racional que nos quiere hacer llegar Assayas choca de frente con el elemento puramente fantástico del relato, algo que quedan en un segundo plano ante la incuestionable valentía de la propuesta, posiblemente estemos ante una de las películas que mejor reflejen el medio cinematográfico como mero instrumento exploratorio del que parten sus personajes (extraordinaria labor interpretativa por parte de Kristen Stewart que al igual que su compañero de reparto en la saga Twilight Robert Pattinson han sabido revertir sus carreras en base a su innegable talento).

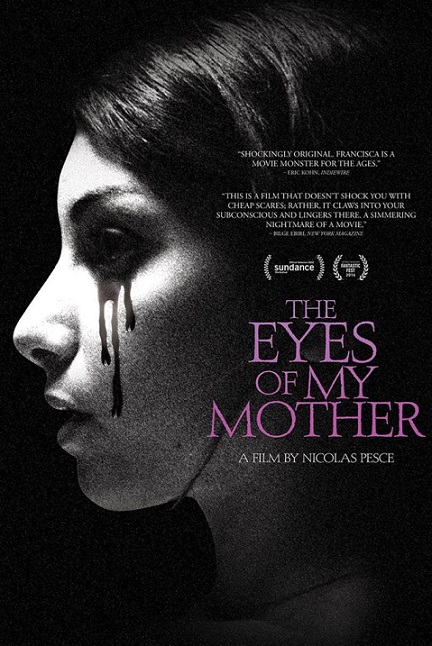

cuidando al máximo todas sus costuras y engranaje, una pequeña y cuidada pieza de orfebrería de síntesis genérica muy ambivalente, su supuesta catalogación podría ser la de una piece arty de horror de tono malsano, de hecho la historia que nos es contada no es nueva y tampoco original, si lo es en parte en la manera en que lo hace. En The Eyes of My Mother vemos como a raíz de un violento hecho traumático la pequeña Francisca en los albores de lo que podemos entender como iniciación a la vida queda marcada en lo psicológico y más allá, aquí entra en escena lo que podríamos entender como la importancia de la familia, o más bien la ausencia de ella, a partir de ese momento somos testigos de cómo su ya dañado imaginario anidara a través de la locura, transito este de la que ella no parece ser plenamente consciente, siendo incapaz de vislumbrar ese conclave que nosotros entendemos como la realidad, un viaje casi dramático de una persona solitaria, incapaz de asimilar cualquier concepto básico de relación afectiva.

cuidando al máximo todas sus costuras y engranaje, una pequeña y cuidada pieza de orfebrería de síntesis genérica muy ambivalente, su supuesta catalogación podría ser la de una piece arty de horror de tono malsano, de hecho la historia que nos es contada no es nueva y tampoco original, si lo es en parte en la manera en que lo hace. En The Eyes of My Mother vemos como a raíz de un violento hecho traumático la pequeña Francisca en los albores de lo que podemos entender como iniciación a la vida queda marcada en lo psicológico y más allá, aquí entra en escena lo que podríamos entender como la importancia de la familia, o más bien la ausencia de ella, a partir de ese momento somos testigos de cómo su ya dañado imaginario anidara a través de la locura, transito este de la que ella no parece ser plenamente consciente, siendo incapaz de vislumbrar ese conclave que nosotros entendemos como la realidad, un viaje casi dramático de una persona solitaria, incapaz de asimilar cualquier concepto básico de relación afectiva.